En la historia de la ciencia ha habido tres tipos de descubrimientos importantes: los que no aportan mucho a nivel teórico, pero tienen buena utilidad en la práctica; los que no tienen mucho impacto en la práctica, pero ayudan a entender o desarrollar una teoría, y aquellos que no solo son de utilidad, sino que nos permiten esclarecer la forma en que funciona el universo. El hallazgo del efecto Compton es uno de los mejores ejemplos de esta última y trascendental categoría.

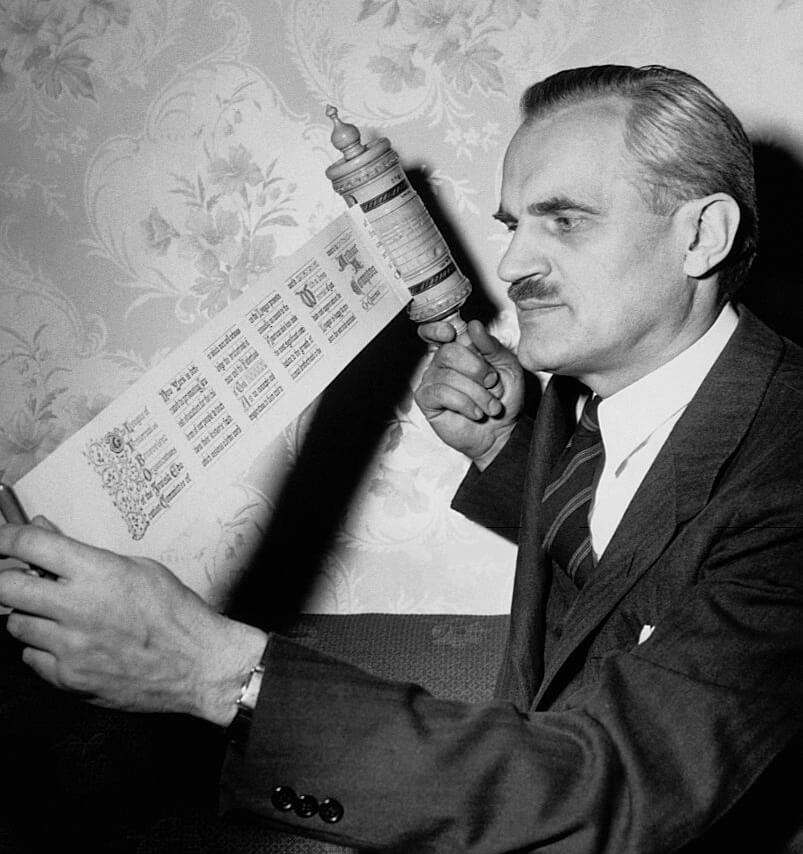

El efecto Compton debe su nombre al físico estadounidense Arthur Holly Compton (1892-1962), uno de esos personajes brillantes que protagonizaron las grandes revoluciones científicas de la primera mitad del siglo xx. Con tan solo 21 años y mientras estudiaba, ya había desarrollado el generador Compton, un aparato que permitía demostrar la rotación de la Tierra. Tras doctorarse y trabajar un par de años en la Westinghouse, pasó la Primera Guerra Mundial desarrollando instrumentos para aviones. En 1919, el físico nacido en Ohio ganó una beca para Cambridge, en Inglaterra, donde conoció a algunas de las mayores lumbreras de su época.

Estaba fascinado por la radiación electromagnética de alta energía, y más en concreto por los rayos X, la fantasmal radiación descubierta por Wilhelm Röntgen en 1895 que era capaz de atravesar cuerpos opacos e imprimir las películas fotográficas. En 1922, mientras experimentaba con estos rayos —los dirigía hacia un bloque de carbón y, tras chocar con él, se difundían en varias direcciones—, Compton se percató de que existía una relación entre el ángulo en el que los rayos se difundían y la longitud de onda que adoptaban, de modo que a mayor ángulo, mayor era la longitud de onda.

Para comprender por qué este resultado se convertiría en uno de los más importantes de toda la física moderna debemos referirnos a uno de los más profundos misterios de la teoría cuántica, que en ese momento no tenía más que un par de décadas de antigüedad y cuyos fundamentos eran todavía objeto de arduas discusiones. En efecto, a medida que avanzaba en su desarrollo la sorprendente y hermosa teoría explicaba un sinfín de fenómenos, pero en base a una serie de fundamentos contraintuitivos, alguno de los cuales se daba de bruces con lo que uno podría considerar el sentido común.

Cuantos de luz

Uno de los extraños aspectos de la teoría, quizás entre los más chocantes, era el hecho de que en determinadas ocasiones los cuantos de luz (fotones) parecían comportarse como ondas y en otras, como partículas. En la vieja mecánica clásica, esto era una especie de anatema. El mundo que nos rodea, al menos de acuerdo con nuestra experiencia cotidiana, tiene las cosas muy bien definidas: un objeto es un objeto —y una partícula es, en principio, un objeto— y una perturbación —una onda— es otra muy diferente. Las propiedades de ambas entidades no tienen nada que ver. Las ondas, por ejemplo, se difractan al encontrar un obstáculo y los objetos no lo hacen. Desde los célebres «experimentos de doble rendija» de Thomas Young a principios del siglo xix había quedado muy claro que la luz presentaba propiedades ondulatorias y ningún físico decimonónico se cuestionaba semejante cosa. Sin embargo, a partir de las graves dificultades teóricas que presentaba el problema del cuerpo negro —la famosa «catástrofe ultravioleta»—, Max Planck había presentado en 1900 la idea de que la radiación electromagnética es absorbida y emitida por la materia en forma de paquetes, o «cuantos» (del latín quantum, «cantidad»), y esos cuantos tenían un cierto aroma a partículas.

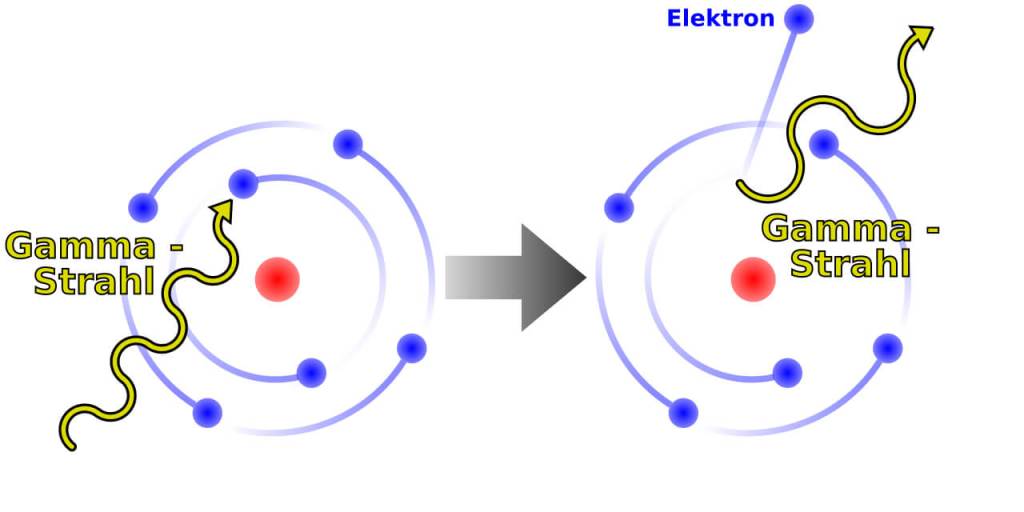

Al principio, la reacción de la comunidad científica ante las ideas de Planck fue bastante escéptica, pero la cosa cambió en 1905 cuando Albert Einstein esclarecía el efecto fotoeléctrico a base de considerar a los cuantos de luz, que él mismo bautizó como «fotones», sin duda alguna como partículas. De hecho, no había otra forma de explicar el efecto fotoeléctrico que asumir que los fotones eran partículas que chocaban con la materia transmitiéndole su energía cinética hasta el punto de sacar a los electrones de su posición. Sin embargo, la realidad es que los fotones presentaban todas las características de una onda en los experimentos de doble rendija, por no hablar de su comportamiento durante la refracción y en otros fenómenos. ¿Cómo podía entonces un fotón comportarse a ratos como una partícula y a veces, como una onda?

Discusiones entre físicos

Este embarazoso dilema hizo pensar a muchos físicos que la cuantización de la energía tal vez no fuese un fenómeno real, sino más bien un artificio matemático que funcionaba estupendamente en la práctica para resolver problemas, pero que no respondía a la auténtica naturaleza de las cosas. El propio Einstein, que tanto había contribuido al desarrollo de la teoría cuántica, mostraría a menudo sus dudas, como en aquella célebre frase de 1926 en la que se expresaba así: «…Una voz interior me dice que aún no es la buena. La teoría dice mucho, pero no nos aproxima realmente al secreto del “viejo”…». Las discusiones entre los físicos subían de tono y estaban a la orden del día, hasta el punto de que llegaron a formarse facciones entre los que afirmaban que la cuantización era real y los que apostaban porque solamente era una forma conveniente de hacer los cálculos.

Es en este punto en el que el efecto Compton terminó por dar el espaldarazo definitivo a la nueva teoría. En efecto, el aumento de la longitud de onda que se producía al incrementarse el ángulo de salida de los rayos X—que no son más que una forma de radiación electromagnética de mucha mayor frecuencia que la luz visible— tras rebotar en el bloque de carbón era interpretable como la pérdida de energía de los fotones como consecuencia de su choque con los electrones de los átomos de carbono del grafito, exactamente como sucedía en el efecto fotoeléctrico. ¡La pérdida de energía observada se ajustaba perfectamente a la ecuación de Planck, en la que la frecuencia, que es el inverso de la longitud de onda, se multiplica por la constante que lleva el nombre del físico, dando como resultado la cuantización! Unos meses después de su descubrimiento, Compton publicó en la prestigiosa revista Physical Review los resultados de sus experimentos junto con sus conclusiones, en las que asumía que cada fotón dispersado interaccionaba únicamente con un solo electrón.

Dualidad onda corpúsculo

Compton acababa de confirmar, de una forma casi definitiva, que la cuantización era un fenómeno real, pero su experimento también ponía de manifiesto otra cosa trascendente. El tipo de dispersión observado solo podía explicarse si fuesen partículas las que chocaban con los electrones, no habiendo forma de justificarlo como consecuencia de un fenómeno ondulatorio. Sus resultados causaron sensación. Como más tarde recordaría, «cuando presenté mis resultados en una reunión de la Sociedad Americana de Física en 1923, se inició la controversia científica más disputada que jamás haya conocido». Un año después, y tomando como base las evidencias aportadas por el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, el físico francés Louis de Broglie, que además de científico era el séptimo duque de Broglie y par de Francia, introducía en su tesis doctoral evidencias de que no solo la radiación electromagnética, sino también los mismísimos electrones, se comportaban a veces como partículas y a veces como ondas.

Desde entonces, esta sorprendente dualidad onda corpúsculo ha quedado establecida como una de las características fundamentales de la realidad cuántica, a pesar de lo extraña que pueda resultar. La luz es energía pura, por lo que intuitivamente parece que podemos aceptar que haga cosas raras, pero la idea de que un pedazo de materia, aunque sea muy pequeño, pueda comportarse como una onda según las circunstancias entra en conflicto con nuestra imagen de la realidad. Sin embargo, es exactamente lo que hacen todas las partículas materiales, tal y como ha sido comprobado en incontables ocasiones en experimentos como el de la doble rendija, en los que siempre se observa el típico patrón de interferencia característico de las ondas, incluso cuando las partículas se lanzan de una en una. De hecho, los cuerpos compuestos por un enorme número de ellas, como nosotros, también llevan asociada una onda, solo que de una magnitud tan insignificante en relación a su tamaño que los objetos macroscópicos se comportan simplemente como eso, objetos.

La primera reacción en cadena sostenida

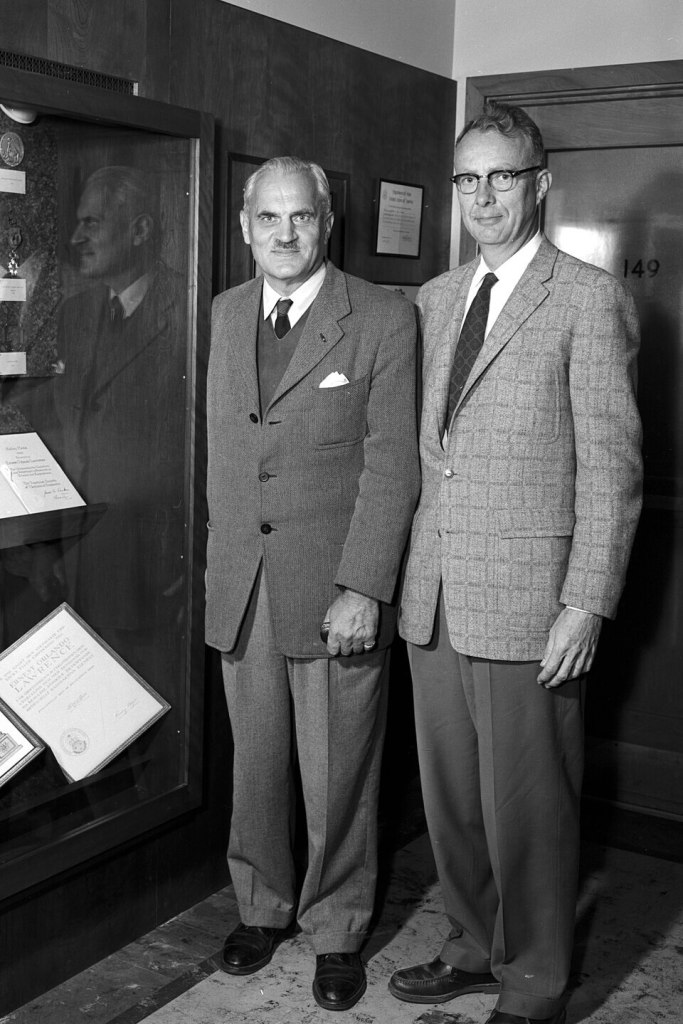

Como es natural, los trabajos de Compton fueron galardonados con el premio Nobel de Física en 1927, igual que los de Broglie lo fueron en 1929. Convertido en profesor de dicha disciplina en la Universidad de Chicago, Arthur Compton tuvo después una destacada actuación como miembro del Proyecto Manhattan —la investigación que desarrolló las primeras bombas atómicas— dirigiendo el laboratorio metalúrgico de la Universidad de Chicago, así como supervisando la construcción, por parte de Enrico Fermi, del célebre Chicago Pile-1, el reactor nuclear en el que tuvo lugar la primera reacción en cadena sostenida de la historia. Para un hombre de profundas convicciones religiosas como era, no debió resultarle fácil a Compton participar en el panel que recomendó la utilización de las bombas atómicas contra Japón. Entre 1945 y 1953, fue rector de la Universidad de Washington, terminando sus días como uno de los físicos más reconocidos del siglo xx, y ello a pesar de ciertas críticas tardías acerca de su postura frente al racismo.

Pero, volviendo al efecto Compton, ¿tuvo alguna utilidad práctica más allá de su extraordinario valor como evidencia de que tanto la cuantización como la dualidad onda corpúsculo son reales? Desde luego que sí. Cuando los fotones interaccionan con la materia, el que se generen fenómenos como el efecto fotoeléctrico, la dispersión Compton, la producción de pares (formación de un electrón y un positrón) o la fotodesintegración depende de la energía de la radiación incidente. Así, la luz visible, de relativamente baja energía, provoca el efecto fotoeléctrico al ser absorbida del todo y expulsar un electrón, pero los rayos X y los rayos gamma de alta energía interaccionan con los átomos de los seres vivos fundamentalmente a través de la dispersión Compton y, por tanto, son de importancia primordial en radiología y radioterapia. La tomografía por emisión de positrones (PET), por ejemplo, es una técnica en la que parte de la radiación gamma que se desprende de la aniquilación de los positrones con la materia interacciona con los tejidos orgánicos mediante la dispersión Compton. Determinadas formas de este fenómeno son también de gran utilidad en estudios sobre magnetismo, física nuclear y fenómenos cuánticos, además de en astrofísica, donde se emplea la astronomía de rayos X.

Sin embargo, ninguna de las aplicaciones que el efecto Compton nos ha traído para mejorar nuestra salud y para escudriñar el universo puede compararse con el impacto que ha tenido en la historia de la ciencia, y más en concreto en nuestra comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad a nivel atómico y subatómico. No en vano se trata de uno de los fenómenos fundamentales que ponen en evidencia la existencia de la cuantización de la energía y de la dualidad onda corpúsculo, dos de los pilares de la teoría más extraña, más fascinante y de mayor éxito de toda la historia de la humanidad.