El estudio de la indumentaria funeraria de la Edad del Hierro en la península ibérica se enfrenta a un obstáculo fundamental: la práctica ausencia de restos textiles conservados. Tanto las condiciones ambientales como los ritos funerarios, en especial la cremación, destruyeron la mayor parte de los tejidos. Sin embargo, un trabajo pionero del estudioso Francisco B. Gomes ha demostrado que es posible reconstruir, al menos parcialmente, cómo eran los vestidos con los que se enterraba a los difuntos en el suroeste peninsular entre los siglos IX y V a.C.

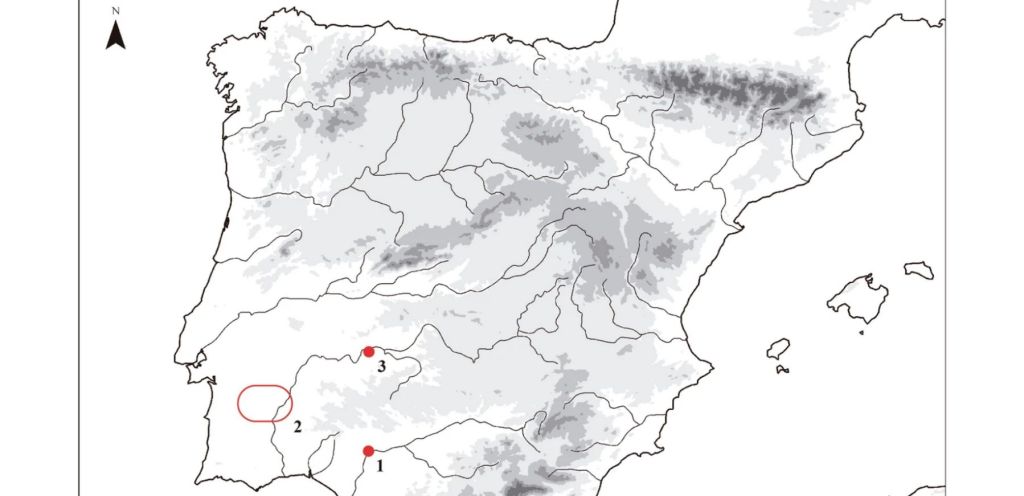

El avance se ha logrado gracias al análisis de las evidencias indirectas, en especial de los complementos metálicos de la vestimenta, como las fíbulas y las hebillas de cinturón, que se han estudiado en relación con su posición en las tumbas y los restos óseos. Tres casos de estudio —La Angorrilla (Sevilla), las necrópolis de Beja (Portugal) y Medellín (Badajoz)— han permitido comprender mejor las características de los atuendos funerarios peninsulares.

La dificultad de estudiar los textiles en la protohistoria ibérica

En los contextos arqueológicos, la conservación de tejidos depende de factores ambientales, tafonómicos y culturales. En el caso del suroeste ibérico, la combinación de los suelos ácidos, la humedad y los rituales de cremación redujo casi a cero la posibilidad de hallar evidencias de telas. Frente a lo que ocurre en otras áreas europeas de la Edad del Bronce y del Hierro, en la península ibérica los arqueólogos se ven obligados a trabajar con vestigios muy fragmentarios o incluso con la ausencia total de textiles.

Ante esta carencia, la arqueología ha desarrollado estrategias alternativas. Una de las más fructíferas ha sido el análisis de los objetos metálicos vinculados al vestido, como las fíbulas y las hebillas, que, en ocasiones, conservan restos mineralizados de fibras. Más allá de su tipología o cronología, estos complementos proporcionan información útil de los trajes desaparecidos.

La Angorrilla (Sevilla): cinturones de cuero y posibles sudarios

El primer caso de estudio procede de la necrópolis de La Angorrilla, que se utilizó entre mediados del siglo VII y mediados del siglo VI a.C. Allí se excavaron 69 tumbas, en su mayoría inhumaciones.

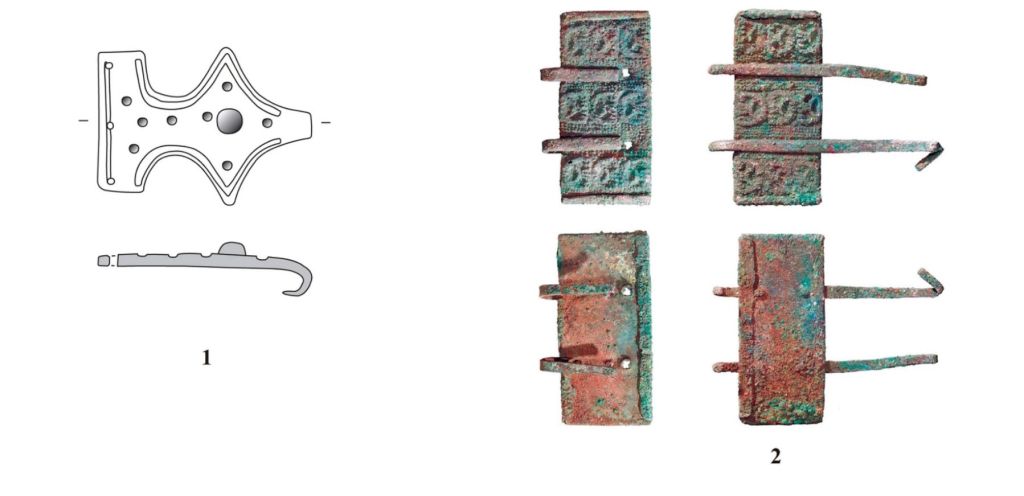

En el curso de las excavaciones, se encontraron cinturones decorados con hebillas de bronce del tipo céltico, que probablemente se fijaron sobre correas de cuero. También se hallaron hebillas tartésicas que, en un caso, presentaban restos adheridos de lino o cáñamo. Este detalle sugiere que algunas hebillas no sujetaban correas, sino tejidos más ligeros, como fajas o túnicas.

Además, el estudio antropológico reveló que en dos tercios de las inhumaciones los esqueletos mantenían una articulación inusualmente completa, lo que indica que los cuerpos estaban envueltos en telas o sudarios. Por primera vez se pudo demostrar que los difuntos eran amortajados, y no simplemente vestidos, antes de ser enterrados.

Las necrópolis de Beja (Portugal): el hallazgo excepcional de un cinturón

El segundo caso corresponde a las necrópolis de recinto del Bajo Alentejo, que se excavaron a raíz de las obras del embalse de Alqueva. Fechadas entre finales del siglo VII y principios del V a.C., estas tumbas ofrecieron, de nuevo, ejemplares de fíbulas y hebillas metálicas.

El patrón observado refuerza lo observado en La Angorrilla. Las hebillas de tipo tartésico aparecen mayoritariamente en tumbas femeninas, mientras que las célticas se asocian a individuos masculinos.

El hallazgo más espectacular procede de Vinha das Caliças, donde se recuperó un cinturón casi completo, con apliques metálicos aún in situ. Este descubrimiento confirma que los difuntos se enterraban con atuendos elaborados y de factura bien definida. Por otra parte, la combinación de cuero, tela y metal formaba parte esencial del vestuario funerario.

Medellín (Badajoz): cremaciones con vestimenta diferenciada

El tercer caso, centrado en las evidencias procedentes de Medellín, ofrece una perspectiva distinta, pues se trata de una gran necrópolis de cremación, con 212 tumbas excavadas entre los siglos VII y V a.C. A pesar de que el fuego destruyó la mayor parte de los restos orgánicos, los arqueólogos lograron recuperar numerosas fíbulas y hebillas.

El análisis mostró patrones de género menos rígidos que en Andalucía y Portugal. Así, algunas mujeres se incineraron con hebillas célticas, mientras que ciertos hombres lo hicieron con hebillas tartésicas. Este dato parece indicar una mayor flexibilidad en los códigos de vestimenta funeraria. También se documentó la presencia de fíbulas de resorte doble y anulares de tipo hispánico, con asociaciones diversas según el sexo.

La reconstrucción metodológica: más allá de los objetos

Los tres casos de estudio recogidos en el artículo ponen de relieve que no basta con identificar y analizar los tipos de fíbulas y hebillas. La clave para reconstruir la vestimenta fúnebre reside en registrar cuidadosamente la posición de estos complementos en relación con los restos humanos. Esto permite deducir si sujetaban túnicas, mantos, cinturones o sudarios.

Además, los análisis antropológicos también aportan información esencial. Determinan el sexo, la edad y la articulación del cuerpo del difunto, lo que ayuda a inferir si los cuerpos estaban vestidos, amortajados o ambas cosas. El análisis cruzado de estas evidencias muestra que el uso de la indumentaria funeraria seguía un código social marcado por aspectos como el género, el estatus y la tradición local.

Cómo hacer historia con las huellas invisibles

El trabajo de Francisco B. Gomes demuestra que, pese a la ausencia casi total de restos textiles, es posible reconstruir cómo se vestía a los muertos en la Edad del Hierro ibérica. Gracias a la lectura conjunta de fíbulas, hebillas, restos óseos y documentación arqueológica precisa, se han podido identificar cinturones de cuero, posibles fajas de lino, trajes diferenciados para hombres y mujeres e incluso la práctica de envolver a los cadáveres en sudarios.

La ausencia de textiles en el registro arqueológico ha impulsado enfoques metodológicos innovadores que combinan arqueología, antropología y análisis material. Estos avances han permitido comprender no solo la moda de los vivos y los muertos, sino también las concepciones sociales, simbólicas y rituales del vestir en la protohistoria peninsular.

Referencias

- Gomes, Francisco B. 2025. "Naked graves? Thoughts on the recording and reconstruction of funerary attire in the Early Iron Age of southwestern Iberia." Funerary Textiles in Situ: Towards a Better Method for the Study of Textile-related Burial Practices. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 253-276. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-69461-5_12