En los últimos años estamos aprendiendo que los sistemas de anillos son más comunes de lo que pensábamos en el universo o al menos en nuestro sistema solar. Los anillos de Saturno se conocen desde hace unos cuatro siglos. Galileo Galilei los observó en 1610, aunque no supo identificarlos como tal. Hubo que esperar a las observaciones de Christian Huygens en 1655 para entenderlos como lo que son: gran cantidad de material orbitando alrededor del gigante gaseoso. A finales del siglo XX, gracias a los avances en la óptica de los telescopios y a las sondas espaciales que hemos mandado a los confines del sistema solar, pudimos descubrir que de hecho todos los planetas gigantes del sistema solar tienen anillos. Los de Júpiter y Neptuno son bastante tenues, pero los de Urano son bastante importantes.

Más recientemente, en el siglo XIX, hemos descubierto que no es imprescindible ser un planeta gigante para poder mantener anillos alrededor. En junio de 2013 se anunció el descubrimiento de anillos alrededor del asteroide 10199 Cariclo, un centauro de unos 250 kilómetros de diámetro que orbita alrededor del Sol entre Saturno y Urano. Se sospecha que el asteroide 2060 Chiron, que tiene una órbita similar a la de Cariclo y es algo más pequeño, también podría tenerlos. En 2017 se descubrieron anillos alrededor del planeta enano Haumea y en 2023 se anunció el descubrimiento de los anillos alrededor de Quaoar. Con eso ya son siete sistemas de anillos confirmados en nuestro sistema solar. Pero podría haber más y podrían encontrarse alrededor de otro tipo de cuerpos, como lunas. Concretamente dos lunas de Saturno se sospecha que podrían haber tenido recientemente, o incluso que tienen en la actualidad, sistemas de anillos orbitando a su alrededor.

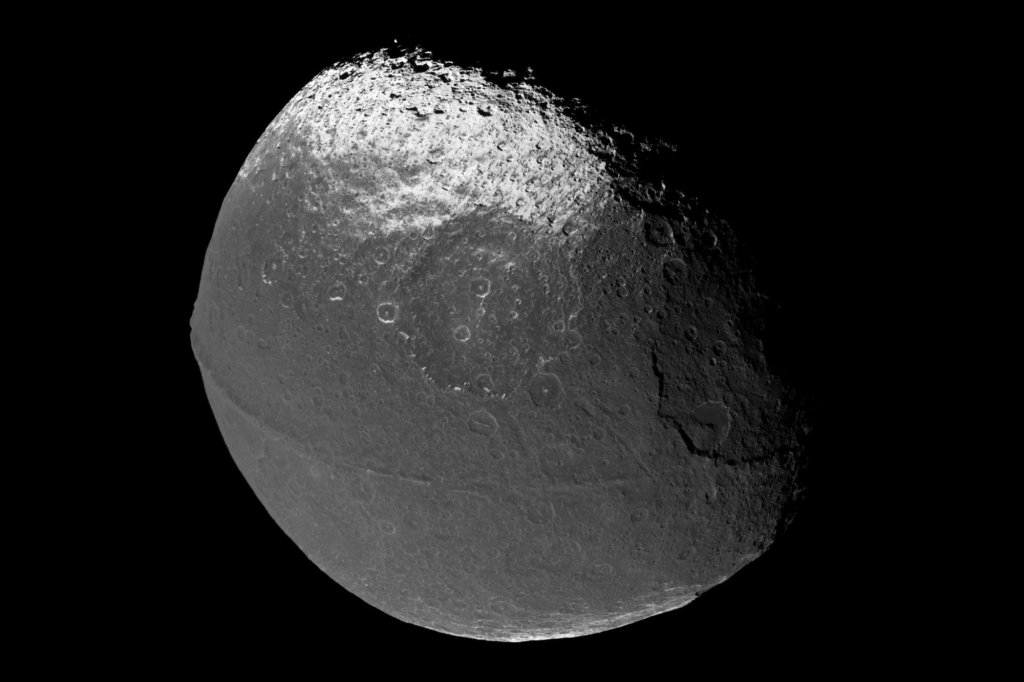

Una de ellas sería Jápeto, la tercera luna más grande de Saturno, descubierta en 1671 por Giovanni Domenico Cassini, el astrónomo italiano que inspiró el nombre de la sonda Cassini de la NASA. Esta luna, de unos 1 470 kilómetros de diámetro tiene una de las estructuras montañosas más peculiares del sistema solar. A lo largo de su ecuador y cubriendo aproximadamente 1 300 kilómetros se encuentra una gran cordillera, que se alza unos 13 kilómetros de media sobre el terreno circundante y cuyas cotas máximas alcanzan los 20 kilómetros de altura, situándolos entre los picos más altos de todo el sistema solar. Esta cordillera fue observada por primera vez por la sonda Cassini en 2004. Se desconoce su origen aunque existen varias hipótesis que requerirán de más observaciones para ser confirmadas o descartadas.

Una de ellas propone que Jápeto habría tenido una forma más achatada tras su formación, debido probablemente a un rápido periodo de rotación. Debido a las fuerzas de marea ejercidas por Saturno, que a día de hoy han conseguido que Jápeto esté acoplado al planeta mostrándole siempre la misma cara, el satélite se fue redondeando hasta alcanzar la forma esférica actual. Esta cordillera sería por tanto un vestigio de aquella forma inicial, que el calor interno de Jápeto no habría podido moldear. Otra hipótesis propone sin embargo que esta cordillera tendría su origen en un gran sistema de anillos que se habría formado alrededor de la luna. Estos anillos podrían haberse formado a la vez que el satélite o más recientemente, como resultado del acercamiento excesivo de otro cuerpo a Jápeto. Estos anillos habrían orbitado alrededor suyo durante millones de años, pero habrían acabado cayendo a la superficie de la luna, formando esta estructura. Esta hipótesis parece factible teniendo en cuenta la gran esfera de Hill de que dispone Jápeto.

La esfera de Hill es la región alrededor de un cuerpo astronómico en la que su gravedad domina la dinámica de los cuerpos que allí habitan. Esta esfera no solo depende de la masa del propio Jápeto, sino también de su distancia a Saturno. Al orbitar bastante separado del gigante gaseoso, habría tenido espacio suficiente para mantener un sistema de anillos propio.

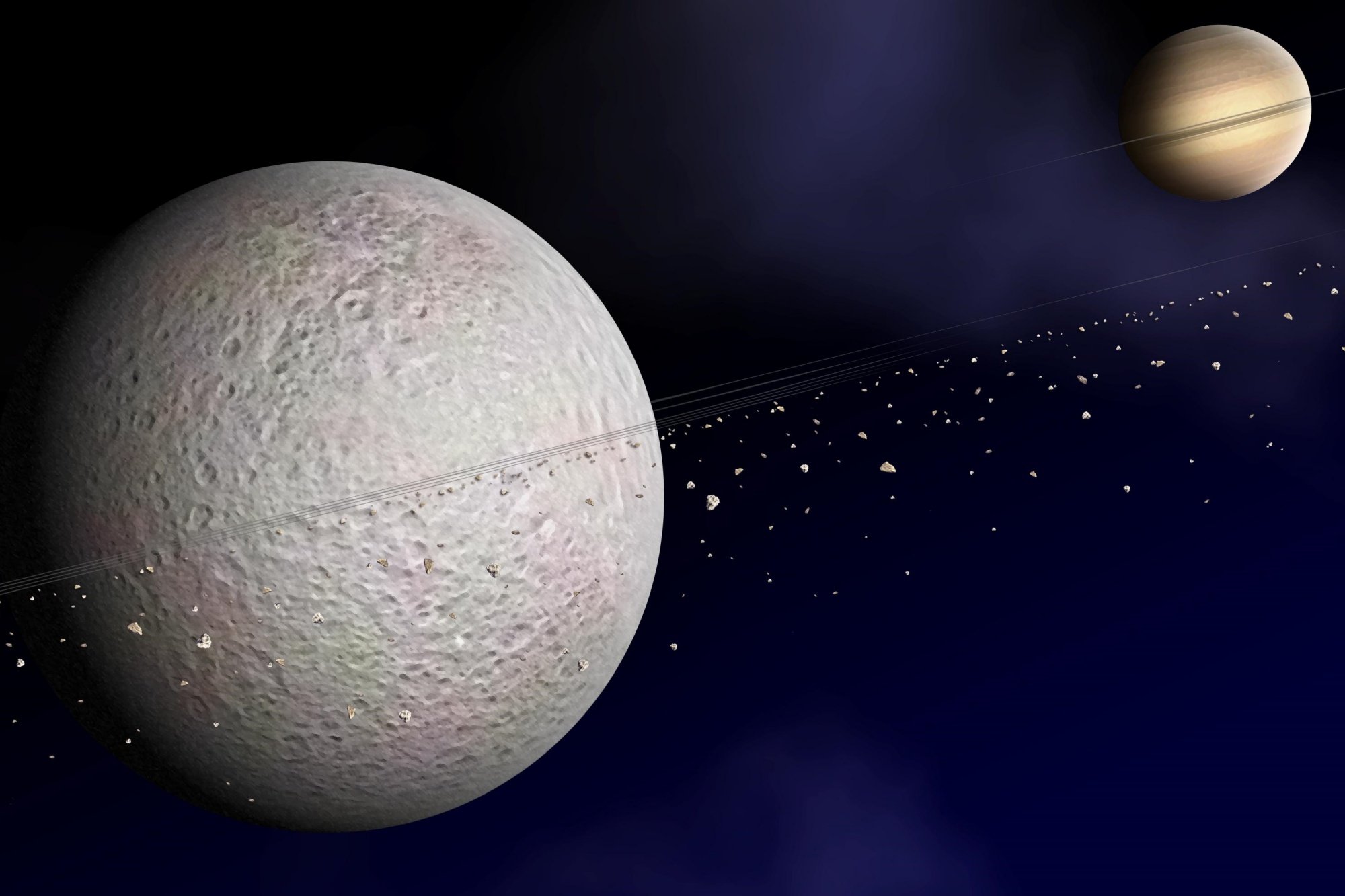

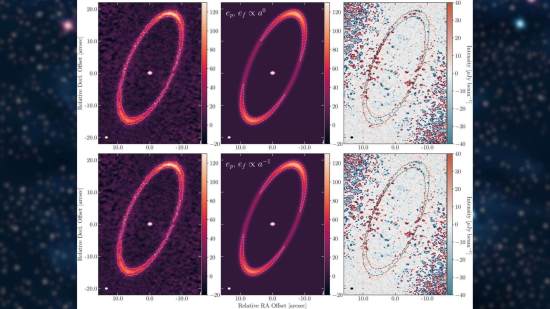

Otra luna que podría haber tenido un anillo recientemente e incluso podría tenerlo en la actualidad es Rhea, la segunda luna más grande de Saturno, que es ligeramente mayor que Jápeto, aunque orbita mucho más cerca que ésta del planeta. La sonda Voyager 1 detectó en su paso por Saturno, que en la región cercana a Rhea parecía haber menor cantidad de partículas cargadas. Esto fue confirmado por la sonda Cassini más de 20 años después, que descubrió que el comportamiento de estas partículas a su paso por Rhea no era el habitual.

Al estudiar otras lunas se observaba un descenso repentino de la cantidad de plasma detectado al situarse la sonda tras la sombra de la luna, pero en el caso de Rhea este descenso era gradual y tenía tres picos a cada lado del satélite, sugiriendo la presencia de tres delgados anillos que bloqueaban dichas partículas. Además se observaron restos de material depositado en una línea perfecta a lo largo del ecuador que sugerían, como en el caso de Jápeto pero más fuertemente, la presencia de material orbitando alrededor del satélite que se había precipitado hasta la superficie. Búsquedas directas de estos anillos alrededor de Rhea por parte de la propia sonda Cassini no dieron frutos, pero las diferentes evidencias son demasiado interesantes como para desechar la idea tan fácilmente.

Referencias:

- Ip, W.-H (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters. 33 (16), doi:10.1029/2005GL025386

- Jones, Geraint H.; et al. (March 2008). The Dust Halo of Saturn's Largest Icy Moon, Rhea (PDF). Science. AAAS. 319 (5868), doi:10.1126/science.1151524