Este tipo de luz fue descubierta en 2002, cuando el catedrático de la Universidad de Vigo Humberto Michinel descubrió, al realizar simulaciones sobre un tipo particular de medios ópticos -llamados técnicamente, medios fuertemente no lineales-, que la luz se condensaba como un líquido. A este fenómeno lo denominaron, a la sazón, luz líquida y su descubrimiento fue definido por el Instituto Americano de Física como uno de los 'diez grandes' del año 2002. Hubo que esperar a diciembre de 2013 para que esta idea pasara del mundo de la teoría a la realidad: la primera luz líquida se observó en un gas de átomos de sodio. Poco tiempo después un equipo de investigadores del Laboratorio de Fotónica Avanzada del Instituto de Nanotecnología en Lecce (Italia) en colaboración con el Politécnico de Montreal, el Centro de Excelencia de la Universidad Aalto de Finlandia y el Imperial College de Londres demostraron experimentalmente que es posible hacer que la luz se comporte como un líquido a temperatura ambiente.

Por supuesto, paseando por la calle no vamos a ver la luz fluir por las esquinas. Esta peculiar propiedad de la luz solo aparece cuando se recrean unas circunstancias muy particulares. En el caso de este experimento, esa 'fluidez' aparece cuando la luz se “viste” con electrones y de ello deriva una peculiar mezcla de luz y materia que se llama polaritón: dicho brevemente, es una quasipartícula que surge del acoplamiento entre un fotón y el medio material por donde se mueve. Como es más que probable que el lector no haya entendido gran cosa, vamos a ir paso a paso.

Polaritrones

Una quasipartícula es una partícula que viajan rodeadas por una nube de otras que las arrastra a su paso. La mejor analogía es la de imaginar a un esquiador que baja una ladera cubierta con nieve polvo, la preferida de los aficionados. Al hacerlo el esquiador va acompañado de una “nube” de nieve y cristales de hielo; desde el punto de vista físico ese conjunto nube-esquiador es un sistema que posee propiedades diferentes a las que tendría el esquiador solo. Que a eso se llame cuasipartícula tiene su razón de ser: no estamos realmente ante una verdadera partícula, sino que es un modelo, un constructo que usan los físicos para describir un sistema complejo de forma matemáticamente sencilla y, por tanto, así pueden hacer predicciones de su evolución y de su interacción con el entorno.

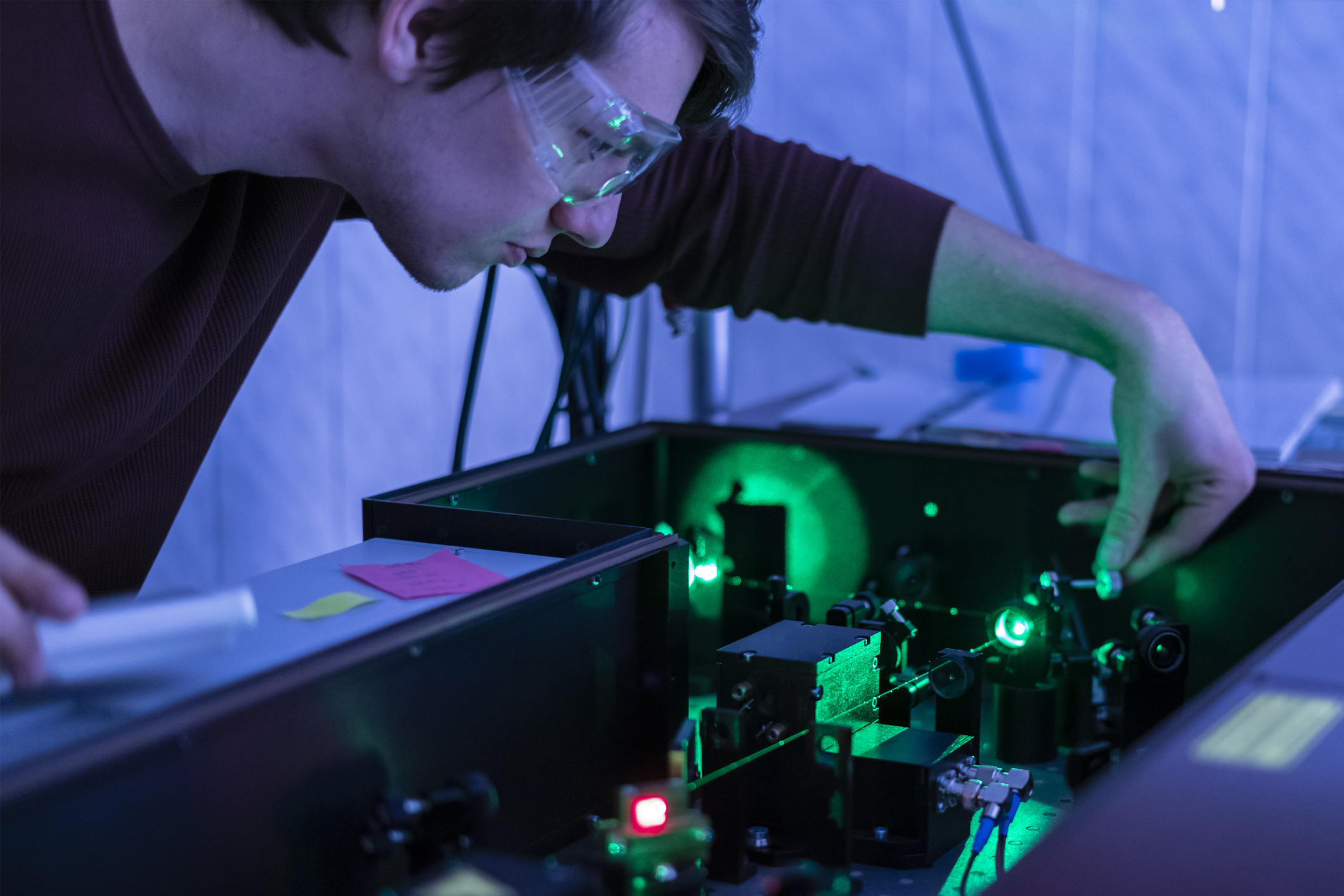

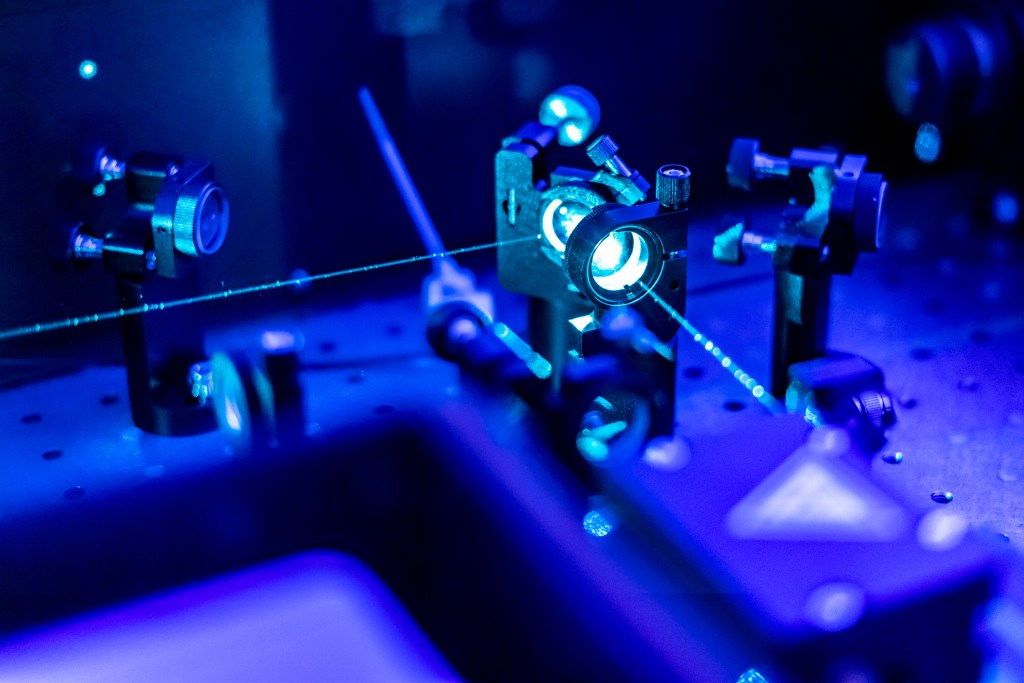

Para crear polaritones, los investigadores construyeron un dispositivo óptico formado por dos espejos altamente reflectantes, uno enfrente del otro, y entre ambos colocaron una película ultrafina de moléculas orgánicas de sólo 100 nanómetros de espesor (el grosor de un pelo tiene alrededor de 50 000 nanómetros). Una vez hecho, para generar el polaritón dispararon un pulso láser con una duración increíblemente pequeña, de 35 femtosegundos (un femtosegundo equivale a la milbillonésima parte de un segundo). Pero lo más importante que han logrado con esta esotérica técnica no es que hayan conseguido que los fotones de luz se comporten como un líquido, sino algo mucho más extraño: que lo hagan como un superfluido, una propiedad de la materia solo explicable por la mecánica cuántica.

Superfluidez

Todos sabemos que los líquidos presentan cierta oposición a fluir debido al rozamiento que aparece entre sus moléculas y las de las paredes del recipiente que lo contiene. Este rozamiento es el causante de que los líquidos no fluyan de manera suave por las tuberías, por ejemplo, sino que se produzcan ondas y remolinos; es lo que llamamos turbulencias. En 1937 el ruso Peter Kapitsa y los canadienses John Allen y Austin Misener descubrieron que si al helio lo enfriaban por debajo de -271º C para convertirlo en un líquido, aparecían dos sorprendentes propiedades: la primera, que su conductividad térmica -la capacidad para transmitir calor- aumentaba haciéndose 200 veces mayor que la del cobre; la segunda era más insólita si cabe, pues su viscosidad caía a una diezmilésima parte por debajo de la del hidrógeno gaseoso.

Dicho de otro modo, a -271º C la viscosidad del helio desaparecía: eso es un superfluido. Lo que esto significa es realmente alucinante. Al no existir rozamiento con las paredes del recipiente no hay forma de contenerlo, y el helio superfluido sube por las paredes del recipiente y se derrama en el exterior. Pero lo más interesante es que gracias a la superfluidez el helio se puede colar por cualquier microagujero, incluso aquellos con un diámetro inferior a unas pocas diezmilésimas de milímetro.

Luz líquida y condensados de Bose-Einstein

En 1938 Fritz London sugirió que la transición a la superfluidez podría ser un ejemplo de un fenómeno que describieran Einstein y el hindú Satyendra Nath Bose en 1925: el llamado condensado de Bose-Einstein (CBE), un nuevo estado de agregación de la materia que se encuentra por debajo del sólido. Estos dos físicos predijeron que cuando bajamos la temperatura de una sustancia muy cerca del cero absoluto se convierte en un CBE. Ahora bien, esto solo puede suceder con aquellas partículas que sean bosones, esto es, cuyo número cuántico de espín sea un entero: 0, 1, 2, 3... Las partículas (o grupos de partículas) que poseen espín semientero (½, 3/2, 5/2...), los fermiones -como electrones y protones- no comparten este destino. Así por ejemplo, el segundo elemento más abundante del universo, el helio, lo podemos encontrar en dos versiones o isótopos: el helio-4 (que posee dos protones y dos neutrones y es prácticamente el único que podemos encontrar en la Tierra), y el helio-3. El primero es un bosón mientras que el segundo es un fermión. Esta sutil diferencia hace que ambos isótopos tengan propiedades muy diferentes: mientras el helio-4 alcanza la superfluidez por debajo de -270,98 °C, el helio-3 la presenta a temperaturas inferiores a 0,00093 grados por encima del cero absoluto (-273,16 ºC).

Incógnitas

¿Cuál es la conexión entre la luz líquida y los condensados de Bose-Einstein? No está todavía muy claro pero que se haya logrado crear condensados de Bose-Einstein de fotones, donde estos se comportan de manera coherente, como si fueran partículas materiales, plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la luz y su dualidad partícula-onda todavía no resueltas.

No es extraño que la naturaleza precisa de la luz líquida siga siendo un tema de debate. ¿Son los fotones líquidos entidades discretas que pueden fluir como un líquido, o estamos observando un estado intermedio entre la luz corpuscular y la ondulatoria? La respuesta a esta pregunta podría tener implicaciones profundas para nuestra comprensión fundamental de la luz. Por otro lado, ¿cuáles pueden ser las posibles aplicaciones tecnológicas de este fenómeno? ¿Podríamos desarrollar dispositivos ópticos revolucionarios o incluso conseguir computación cuántica basada en la luz líquida?