En los albores del universo, mucho antes de que existieran galaxias como la Vía Láctea, se estaban gestando las primeras estructuras capaces de dar lugar a estrellas. Estas semillas cósmicas, conocidas como minihalos de materia oscura, no solo atrajeron gas primordial, sino que lo comprimieron y agitaron con tal intensidad que moldearon el entorno donde nacerían las primeras estrellas.

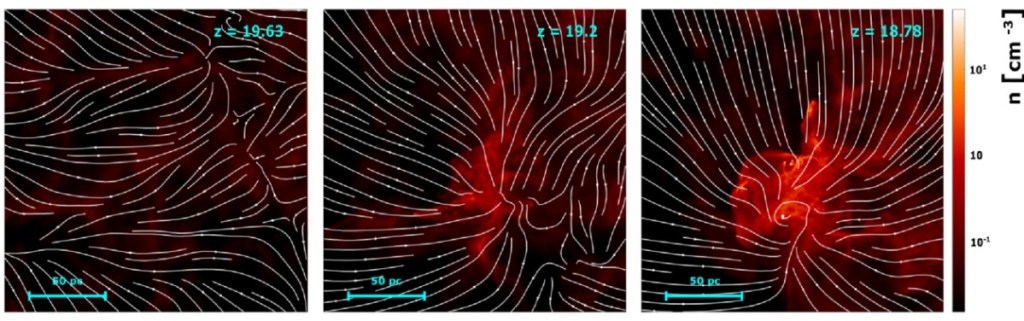

Gracias a simulaciones de altísima resolución, un equipo internacional ha podido observar este proceso con un nivel de detalle sin precedentes. El estudio, publicado en The Astrophysical Journal Letters y liderado por Ke-Jung Chen y sus colegas, revela que en el interior de estos halos se desarrolló turbulencia supersónica con velocidades cinco veces superiores a la del sonido. Este fenómeno no era un simple acompañante del colapso gravitatorio: fragmentaba las nubes de gas en múltiples grumos, reduciendo así el tamaño de las primeras estrellas. Como señala el artículo, “encontramos que una fuerte turbulencia supersónica con un número de Mach característico de ∼5,2 se desarrolla de forma natural dentro del halo en colapso”, un hallazgo que redefine lo que creíamos saber sobre los orígenes estelares.

El laboratorio cósmico del pasado

En el modelo cosmológico estándar, las fluctuaciones cuánticas surgidas tras el Big Bang crecieron con el tiempo gracias a la gravedad, formando una red de filamentos y nudos. En esos nudos, la materia oscura se concentraba en estructuras compactas que actuaban como “cunas” de las estrellas de Población III. Según el propio trabajo, “los llamados minihalos de materia oscura, con masas de ∼10⁵–10⁶ M⊙, se cree que son las cunas de las estrellas de Población III”.

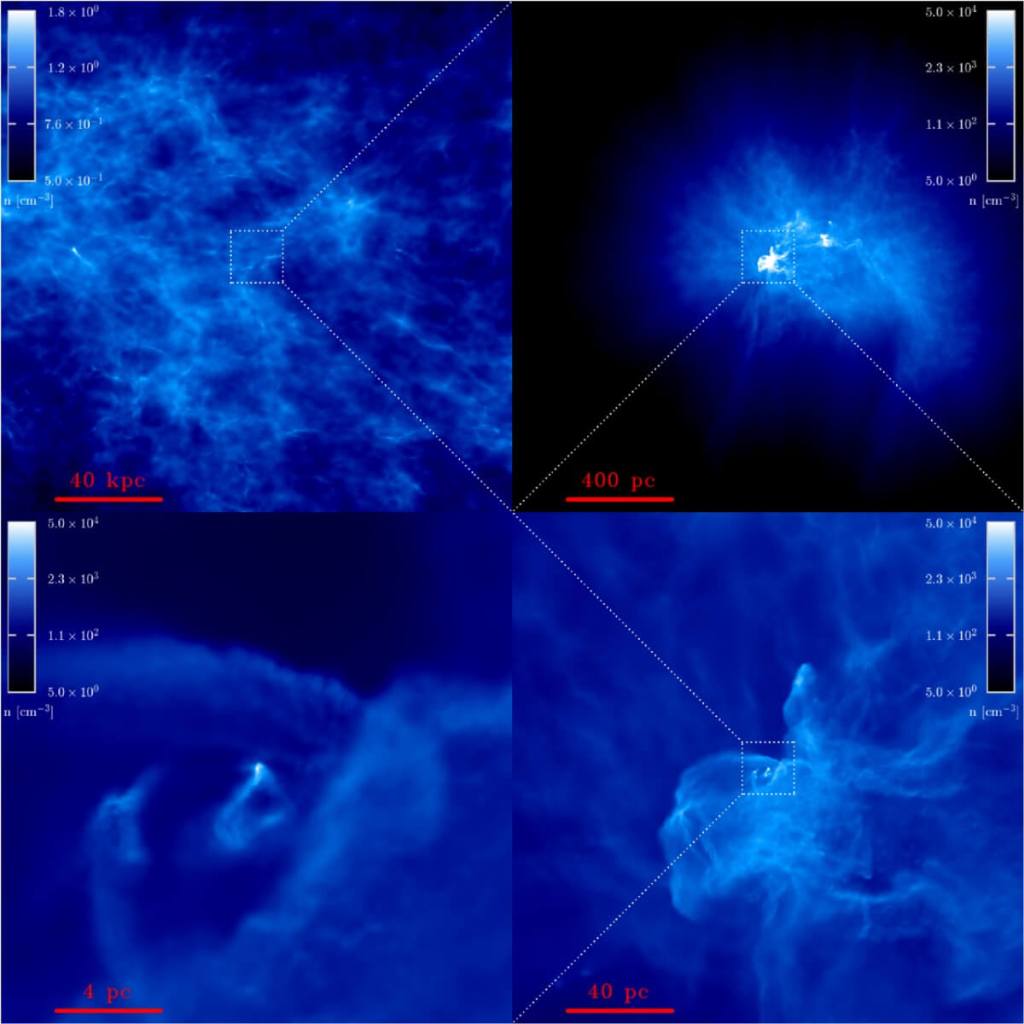

El equipo partió de datos de la simulación cosmológica IllustrisTNG, que reproduce la evolución del universo a gran escala. De ahí extrajeron un minihalo en formación hace más de 13.000 millones de años y aumentaron la resolución original en un factor de 100.000 mediante una técnica de división de partículas. Este refinamiento les permitió seguir la dinámica del gas desde escalas de cientos de parsecs hasta el interior de la nube donde surgía la turbulencia.

Más allá de la mejora técnica, este enfoque permitió capturar cómo el entorno a gran escala influía en el núcleo formador de estrellas. Las interacciones gravitatorias, los flujos de gas y la propia estructura del halo condicionaban el tipo de turbulencia que se desarrollaba en su interior, algo que estudios con áreas más pequeñas no podían mostrar.

El papel de la turbulencia supersónica

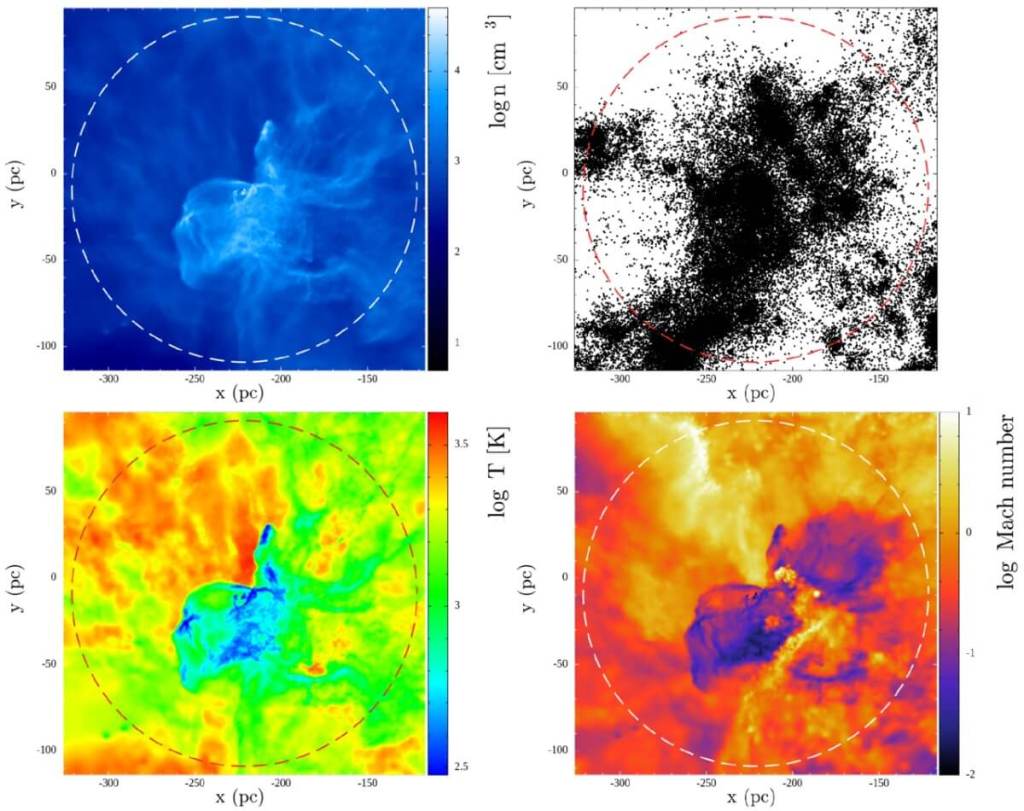

La turbulencia supersónica implica que el gas se mueve y choca a velocidades varias veces superiores a la del sonido en ese medio, generando ondas de choque que comprimen y calientan la materia. En el minihalo estudiado, el número de Mach —que mide esta relación— alcanzaba picos de hasta 28, aunque la mayor parte del gas se situaba alrededor de 5.

Este tipo de flujo no es pasivo. Como detalla el equipo, “esta turbulencia remueve eficazmente el gas, favoreciendo la fragmentación de la nube formadora de estrellas en múltiples grumos densos”. En lugar de un único colapso que formara una estrella gigantesca, se producían varios núcleos más pequeños. En la simulación, uno de ellos alcanzó las 8,07 masas solares, lejos de las más de 100 que se atribuían a las primeras estrellas en modelos anteriores.

El hallazgo no solo redefine la masa típica de las primeras estrellas, sino que también plantea un cambio en su ciclo vital. Menos masa significa diferente luminosidad, distinta duración de vida y una composición química final alterada respecto a lo que produciría una estrella supermasiva.

Un proceso jerárquico y caótico

El gas no caía de forma uniforme sobre el halo, sino siguiendo patrones complejos. Flujos anisótropos, torsiones y acumulaciones locales creaban estructuras filamentosas que se extendían desde escalas de 100 parsecs hasta menos de 1.

Dentro de esos filamentos, las diferencias de densidad y temperatura eran marcadas: las zonas más densas se enfriaban gracias a la formación de moléculas de hidrógeno, lo que favorecía aún más el colapso. Este enfriamiento, combinado con el movimiento supersónico, daba lugar a un proceso de fragmentación múltiple.

Las imágenes de la simulación muestran cómo las irregularidades a gran escala se transmiten a escalas menores, dividiendo la nube en múltiples regiones potencialmente estelares. Este efecto de “cascada” es característico de la turbulencia y explica por qué la masa de las primeras estrellas podría haber sido mucho menor de lo previsto.

En este escenario, cada núcleo no es un sistema aislado, sino parte de una red de interacciones dentro del halo. Su evolución dependía tanto de sus propias condiciones como de la dinámica global del gas y la materia oscura circundante.

Consecuencias para la formación estelar temprana

Una de las grandes incógnitas de la cosmología observacional es por qué no encontramos firmas químicas claras de estrellas de Población III muy masivas. Si estas hubieran existido en gran número, sus explosiones de supernova deberían haber dejado huellas detectables en las generaciones posteriores de estrellas.

El nuevo estudio ofrece una respuesta plausible: la fragmentación inducida por la turbulencia habría limitado la masa de muchas de las primeras estrellas a valores inferiores a 40 masas solares. Este cambio en el rango de masas altera el tipo de supernovas resultantes y, por tanto, los elementos que liberan al medio interestelar.

De hecho, si el límite habitual fuera de menos de 80 masas solares, no se producirían las supernovas de inestabilidad de pares, cuya huella química es muy característica y, hasta ahora, ausente en los registros astronómicos. Así, el trabajo no solo describe un mecanismo físico, sino que aporta un argumento observacional sólido.

Simulación y técnica innovadora

Para llegar a este resultado, los autores no se limitaron a observar un pequeño volumen en alta resolución, como en estudios previos. Capturaron todo el entorno del halo desde su formación, lo que les permitió ver cómo la energía turbulenta se inyectaba a escalas de hasta tres veces el radio virial del halo.

Este detalle conecta directamente con los procesos de acreción de gas y materia oscura. La turbulencia se origina en interacciones a gran escala y luego se transmite a escalas menores, algo imposible de reproducir si solo se modela el núcleo central.

Gracias al refinamiento de partículas y a un modelo detallado de enfriamiento y química del gas primordial, el equipo siguió la evolución durante 17,5 millones de años de tiempo físico. Este seguimiento cubre la transición desde un halo en formación hasta una nube densa lista para formar estrellas.

Un futuro con más variables

Aunque este trabajo no incluye todos los ingredientes posibles —por ejemplo, no se han modelado los campos magnéticos—, los autores destacan que añadirlos podría enriquecer la imagen. En galaxias actuales, la turbulencia supersónica amplifica los campos magnéticos, y estos, a su vez, afectan a la formación de estrellas. Si algo similar ocurrió en el universo primitivo, el papel de la turbulencia sería aún más determinante.

Fenómenos como la velocidad de flujo entre materia bariónica y oscura, resultado de las oscilaciones acústicas de bariones en el universo temprano, también podrían modificar las condiciones iniciales del colapso. Aunque no se incluyó en este caso, su interacción con la turbulencia es un campo abierto para la investigación futura.

Mirando hacia la "aurora cósmica"

El periodo en que nacieron las primeras estrellas se conoce como el amanecer cósmico. Comprenderlo no es solo un reto teórico: tiene implicaciones directas para interpretar las observaciones del Telescopio Espacial James Webb y otros futuros instrumentos.

Al conocer mejor las condiciones físicas de los minihalos y el papel de la turbulencia, los astrónomos pueden afinar sus modelos para identificar las señales más sutiles de aquellas primeras estrellas. Como concluye el equipo, “nuestros resultados sugieren que la formación temprana de estructuras puede generar de forma natural turbulencia supersónica, que desempeña un papel crucial en el modelado de las nubes de gas primordiales y en la regulación de la escala de masas de las estrellas de Población III”.

Referencias

- Chen, K.-J., Ho, M.-Y., & Tung, P.-C. (2025). Formation of Supersonic Turbulence in the Primordial Star-forming Cloud. The Astrophysical Journal Letters, 988, L67. https://doi.org/10.3847/2041-8213/adf18d.