Alcanzar la edad adulta en la Edad Media no dependía tanto del calendario como del cuerpo. En una época sin certificados de nacimiento ni registros civiles precisos, el desarrollo físico actuaba como principal referencia para definir etapas vitales. ¿Cuándo dejaba una persona de ser considerada niña o niño y pasaba a ocupar un nuevo rol en su comunidad? Este interrogante, fundamental para comprender cómo se estructuraban las sociedades del pasado, ha sido explorado en profundidad a través de la antropología física y la arqueobiología, que ahora cuenta con nuevas herramientas para ello.

Un estudio reciente publicado en la revista American Journal of Human Biology propone un enfoque innovador para abordar esta cuestión. A partir del análisis de 37 esqueletos adolescentes hallados en el yacimiento de Marialba de la Ribera (León), el equipo de investigación del Laboratorio de Poblaciones del Pasado (Universidad Autónoma de Madrid) y del Grupo ARQUEOS (Universidad de Oviedo) ha logrado estimar en qué fase de la pubertad se encontraba cada individuo al morir. Combinando esta información con su ubicación dentro del cementerio, se ha podido indagar en el modo en que la comunidad entendía y representaba socialmente la adolescencia.

Un cementerio con claves sociales

El yacimiento de Marialba de la Ribera ha sido objeto de excavaciones arqueológicas desde los años 60, aunque fue en las campañas de 2009-2010 cuando se recuperaron más de 260 esqueletos. Este cementerio medieval, situado en el norte de la península ibérica, muestra una organización espacial donde la edad y el desarrollo corporal jugaban un papel importante. Existía una sección concreta en la que se concentraban la mayor parte de los entierros infantiles, una práctica documentada en otros contextos cristianos de la época.

Dentro de ese espacio privilegiado se localizaron mayoritariamente restos de niños y niñas con edades estimadas entre el nacimiento y los 9 años. Sin embargo, en este estudio se centró la atención en 37 individuos de entre 8 y 25 años, cuya transición entre infancia y edad adulta podía explorarse a partir del esqueleto. La investigación permitió determinar su desarrollo puberal en 32 de ellos. Los individuos más inmaduros desde el punto de vista óseo estaban enterrados en la sección infantil, mientras que aquellos con un desarrollo más avanzado se localizaban fuera de esa área, entre los adultos.

La pubertad, medida en huesos

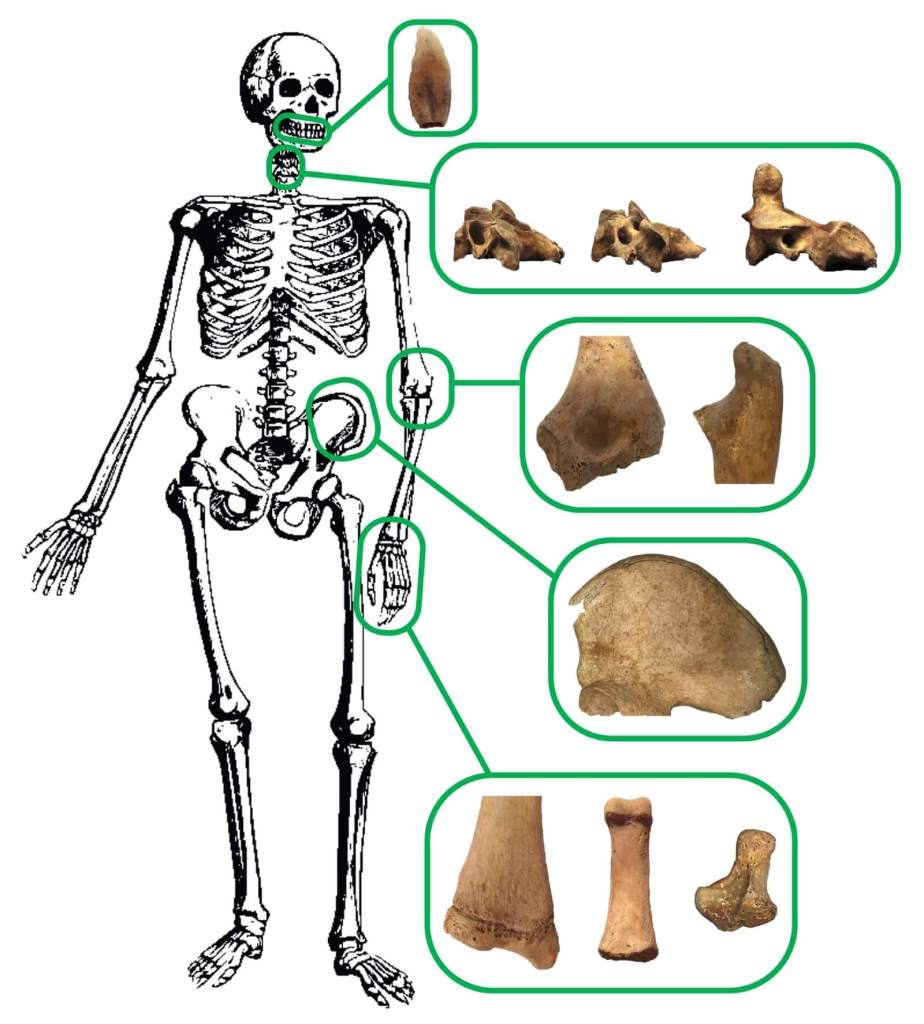

Para establecer el grado de desarrollo puberal de cada esqueleto se aplicó un método osteológico basado en ocho marcadores, entre los que se encuentran la osificación de ciertas partes del esqueleto (por ejemplo, el gancho del hueso ganchoso de la muñeca) o la fusión de las epífisis de los huesos largos de los brazos. Además, se prestó atención especial al estado de calcificación del canino mandibular, un diente cuyo desarrollo coincide con momentos clave del crecimiento adolescente.

La clasificación se realizó en seis estadios, que abarcan desde la prepubertad hasta la postpubertad, permitiendo identificar cuándo comenzaba la aceleración del crecimiento y cómo la madurez ósea hacia el estado adulto progresaba. En la muestra de Marialba, el inicio del estirón puberal se estimó entre los 10 y 12 años, y la edad de la menarquía —primera menstruación— se colocó en torno a los 16 años, una cifra muy superior a la actual, entre los 12 y 13 años en España.

Cuerpo visible, identidad social

Lo más novedoso del estudio es el modo en que el desarrollo físico se vincula con el tratamiento funerario. En palabras de sus autores, “el hallazgo sugiere que no era la edad cronológica, sino el desarrollo lo que marcaba el paso a la vida adulta”. Es decir, el cuerpo se comportaba como un marcador social de identidad. Cuando las características físicas dejaban de ser infantiles, el joven o la joven ya no eran vistos como menores por su comunidad.

El análisis detallado revela que, a partir del estadio 4 de desarrollo —la llamada desaceleración del crecimiento—, los adolescentes eran enterrados fuera del espacio reservado a la infancia. Este momento coincide con cambios corporales visibles: en las chicas, el ensanchamiento de las caderas, desarrollo mamario y la aparición de la menstruación; en los chicos, aumento de masa muscular, voz más grave y vello facial. Aunque no eran aún adultos del todo, ya podían asumir funciones y roles sociales vinculados con la madurez.

Desarrollo prolongado: una adolescencia más lenta

Una de las conclusiones más significativas del estudio es que, aunque el inicio de la pubertad se producía a una edad similar a la actual, los jóvenes medievales experimentaban una transición mucho más lenta. La mayoría no completaba el proceso puberal hasta bien entrada la veintena. Tres individuos analizados habían alcanzado la postpubertad al morir, todos con edades iguales o superiores a los 20 años.

Esta ralentización ha sido también identificada en otros contextos arqueológicos, como en poblaciones medievales británicas o hispanomusulmanas. Se ha sugerido que factores como la nutrición deficiente, las enfermedades infecciosas o el trabajo físico intenso podrían haber influido en este alargamiento del periodo de desarrollo. En Marialba, algunos individuos presentaban señales de haber alcanzado la menarquía o el estadio final de crecimiento poco antes de morir, lo que refleja vidas truncadas justo cuando se alcanzaba la plenitud física.

El valor de la mirada transdisciplinar

Este trabajo marca un hito al combinar datos de osteología y arqueología funeraria para estudiar un fenómeno social como la adolescencia. Al cruzar la información biológica con el análisis del espacio de entierro, se ha podido inferir cómo eran percibidos los adolescentes por su comunidad, más allá de lo que pueden decir los huesos por sí solos.

Según el artículo, “la infancia parece haber terminado en Marialba de la Ribera cuando los individuos alcanzaban la etapa de desaceleración del crecimiento puberal, incluso si no habían completado la maduración total”. Así, el cuerpo se convierte en una clave para entender la pertenencia social, y el tratamiento funerario revela las normas de inclusión o exclusión simbólica en función del grado de desarrollo.

Una historia de la adolescencia por escribir

En una época en la que no se conocía con precisión la edad exacta de cada individuo, el cuerpo era el único calendario fiable. Este estudio permite reconstruir la experiencia adolescente desde una perspectiva poco explorada hasta ahora y, con ello, propone una forma alternativa de narrar las etapas de la vida en el pasado.

Frente a la escasez de registros escritos sobre la juventud, común en la Edad Media, los esqueletos y su contexto funerario ofrecen una vía única para acceder a la historia no documentada de la adolescencia. Gracias a esta aproximación, podemos empezar a escribir una historia física y social del crecimiento humano que, aunque enterrada, sigue hablando con claridad a quienes saben escucharla.

Referencias

- Doe, D. M., Candelas González, N., Gutiérrez González, J. A., Cambra-Moo, O., & González Martín, A. (2025). Unlocking adolescence: A novel approach to approximate the sociocultural implications of puberty in medieval Spain. American Journal of Human Biology, 37(3), e70054. doi: 10.1002/ajhb.70054

- ARQUEOS - Grupo de Investigación en Arqueología, Antigüedad Tardía y Medieval. (s.f.). Universidad de Oviedo. Recuperado el 20 de junio de 2025, de https://arqueos.grupos.uniovi.es

- LAPP - Grupo de Investigación Laboratorio de Poblaciones del Pasado. (s.f.). Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado el 20 de junio de 2025, de https://www.lavidamata.xyz/LAPP.html

Danielle M. Doe

Doctoranda en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid

Nieves Candelas González

Doctora en Biología (Universidad Autónoma de Madrid). Máster Interuniversitario en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas (UAH-UCM-UAM). Licenciada en Biología (Universidad Autónoma de Madrid).

José Avelino Gutiérrez González

Catedrático de Arqueología. Departamento de Historia. Universidad de Oviedo. Doctor en Historia.

Oscar Cambra Moo

Doctor en Biología (Paleontología)

Armando González Martín

Profesor de Antropología física del Departamento de Biología (Facultad de Ciencias) de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Ciencias Biológicas