La invención de la rueda es un hito que comúnmente atribuimos al ingenio humano. Una estructura circular, dispuesta sobre un eje, que rota de forma independiente al objeto al que está anclada. Suele decirse que no hay ruedas en la naturaleza, aunque no es del todo cierto.

El escarabajo pelotero, por ejemplo, ha "inventado" una forma de rueda al formar bolas de estiércol. Gracias a este sistema, el escarabajo mueve su preciosa carga de un lugar a otro con una eficiencia asombrosa. También con fines de transporte, animales como la cochinilla de la humedad o el armadillo, y plantas como el estepicursor o planta rodadora del desierto, literalmente se “convierten en una rueda" para viajar, aprovechando la física de la rueda para moverse de manera rápida y eficaz.

Pero si nos centramos en adaptaciones evolutivas que sean ruedas biológicas, o lo que es lo mismo, estructuras circulares con la capacidad de rotar en torno a un eje de forma independiente, la búsqueda se complica. Algunos organismos como los rotíferos o el pez lanceta (Branchiostoma lanceolatum; que no es un pez auténtico) presentan estructuras que dan la impresión de girar como una rueda. Sin embargo, esta "rueda" es en realidad un conjunto de cilios que se mueven de manera coordinada para crear una ilusión de rotación. Pero la estructura en sí no gira; está fija en el cuerpo del organismo.

La rueda como sistema de locomoción: un desafío evolutivo irresoluble

La idea de la rueda como sistema de locomoción entre los seres vivos nos lleva a un callejón sin salida evolutivo. A primera vista, una rueda parece ser un mecanismo ideal para el movimiento: eficiente, rápido y con una fricción mínima. ¿Por qué la evolución, con su infinita capacidad para innovar y adaptar, ha 'ignorado' esta solución aparentemente óptima?

La respuesta radica en las complejidades inherentes de la evolución biológica. Las patas, por ejemplo, basadas en el principio de la palanca, son soluciones evolutivas viables para la mayoría de los organismos porque permiten una gran versatilidad de movimiento, capacidad de maniobrar sobre terrenos irregulares, cambiar de dirección rápidamente y, en algunos casos, manipular objetos o escalar. Además, las patas pueden desarrollarse más fácilmente a partir de estructuras preexistentes en el cuerpo a través de pequeñas mutaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo.

Una rueda dependiente de un eje que gire de forma constante enfrenta varios obstáculos biológicos. Primero, la integración de una rueda rotativa en un organismo vivo requeriría una reestructuración de la anatomía. En biología evolutiva existe un concepto denominado bauplan o plan corporal, que condiciona en gran medida los límites de la modificación.

El bauplan dicta la prohibición

El bauplan, o plan corporal, establece las pautas para la disposición y desarrollo de órganos y sistemas y define las posibilidades y límites de variación y adaptación evolutiva. Por ejemplo, en los vertebrados, este plan establece una estructura corporal con una columna vertebral, simetría bilateral y cierta disposición de órganos y sistemas. Cualquier cambio evolutivo significativo debe producirse dentro de estos parámetros preestablecidos, lo que hace que la evolución de estructuras radicalmente nuevas, como una rueda giratoria independiente, sea extremadamente improbable.

Más específicamente: una pata puede transformarse en un ala o una aleta, pues solo hay que alterar tamaño y forma de las estructuras anatómicas preexistentes; pero convertirse en una rueda implica la desaparición de una gran cantidad de estructuras, y la aparición de otras totalmente nuevas. Aparte de las más obvias, sería necesario desarrollar un mecanismo para suministrar nutrientes y eliminar desechos de las partes de la rueda separadas del cuerpo principal. Además, la necesidad de un eje fijo y una conexión flexible con el cuerpo del organismo sería difícil de alcanzar a través de los procesos evolutivos graduales.

Pero asumir que todos los seres vivos son animales con patas es caer en un profundo antropocentrismo. Hay muchos más organismos ahí fuera y algunos han acumulado mutaciones a lo largo de billones de generaciones. Y aunque la evolución no ha favorecido la rueda como sistema de locomoción en organismos multicelulares, sí ha logrado crear, desde cero, un mecanismo de rotación muy sofisticado y eficiente en el mundo microscópico de las bacterias.

El flagelo bacteriano: la rueda más sofisticada

Recordemos que, en nuestro ejercicio, hemos definido la rueda como una estructura circular, dispuesta sobre un eje, que rota de forma independiente. Según esta definición, el disco central de una hélice de un avión o de un submarino, por ejemplo, no deja de ser una forma especial de rueda. Y ese tipo de rueda sí existe en la naturaleza, y con el mismo fin: impulsar al organismo a través de un fluido. Hablamos del flagelo bacteriano.

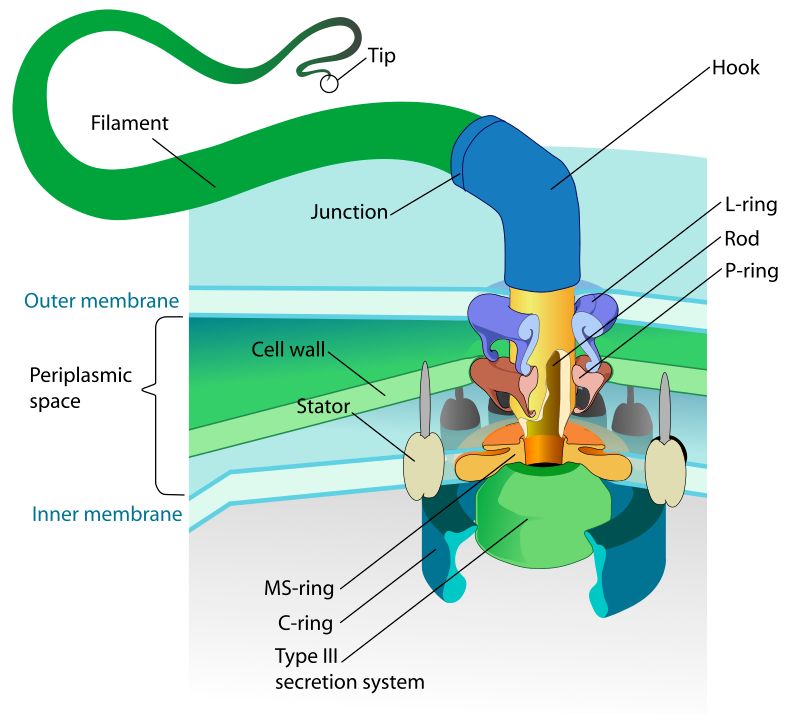

Visto desde fuera, el flagelo bacteriano parece un filamento largo que rota rápidamente, impulsando a la bacteria. Esta rotación está movida por una especie de motor bioquímico complejo, compuesto de dos partes: estátor y rotor.

El estátor está compuesto por proteínas que se fijan en la membrana celular y forman un canal a través del cual pasan los protones. El estátor es estático y sirve de apoyo para el mecanismo.

El rotor es la parte que realmente gira. Es la rueda. Se encuentra embebido en la membrana celular y se mueve gracias a un flujo de protones o, en algunos casos, de iones de sodio, que atraviesan la membrana celular. Este flujo proporciona la energía necesaria para que gire el rotor, de manera similar a cómo una corriente de agua hace girar la rueda de un molino.

Cuando el rotor gira, impulsa el filamento del flagelo asociado, que a su vez rota como una hélice y propulsa a la bacteria a través del líquido. Esta rotación, extraordinariamente eficiente, puede alcanzar hasta 100 000 revoluciones por minuto. Además, las bacterias pueden controlar la dirección y velocidad del movimiento alterando la forma de rotación del flagelo.

El flagelo bacteriano representa una auténtica rueda, entendida esta como una estructura independiente que gira en torno a un eje. Pero a diferencia de la rueda mecánica creada por el ser humano, el flagelo es una estructura dinámica y adaptable, capaz de cambiar su comportamiento en respuesta a señales ambientales.

Referencias:

- Erhardt, M. et al. 2010. Bacterial nanomachines: the flagellum and type III injectisome. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 2(11), a000299. DOI: 10.1101/cshperspect.a000299

- Morimoto, Y. V. et al. 2014. Structure and function of the bi-directional bacterial flagellar motor. Biomolecules, 4(1), 217-234. DOI: 10.3390/biom4010217

- Müller, W. E. G. et al. 2004. Bauplan of urmetazoa: basis for genetic complexity of metazoa. International Review of Cytology, 235, 53-92. DOI: 10.1016/s0074-7696(04)35002-3

- Zhao, X. et al. 2014. Molecular architecture of the bacterial flagellar motor in cells. Biochemistry, 53(27), 4323-4333. DOI: 10.1021/bi500059y