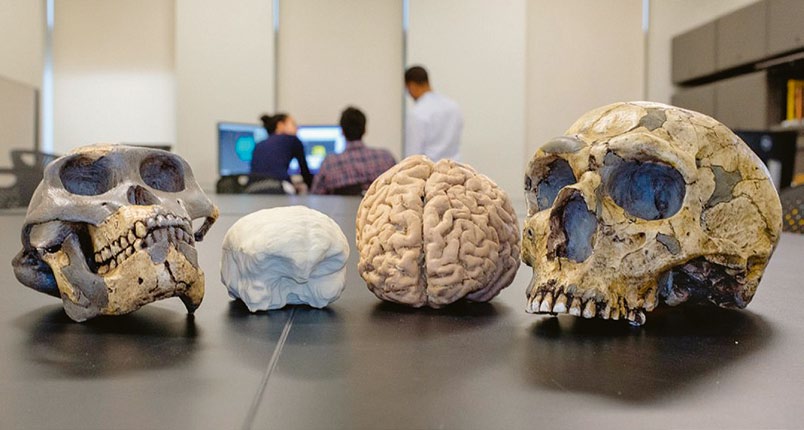

Los seres humanos actuales, Homo sapiens, representamos a una de las tres especies de homínidos que han sobrevivido a un largo periodo de siete millones de años. Las otras dos son Pan paniscus y Pan troglodytes, e incluyen a todos los chimpancés que habitan en las regiones boscosas del oeste de África. Con ellos compartimos un ancestro común, que divergió y se diversificó en dos genealogías diferenciadas. A primera vista es sencillo advertir que nuestra postura y forma de caminar son diferentes a las de los chimpancés. Con más detalle también notamos que las proporciones de los miembros anteriores (superiores) y posteriores (inferiores) son distintas. Nuestro cráneo y el cerebro que alberga es tres veces mayor que el de los Pan y nuestras manos tienen un dedo pulgar más desarrollado, oponible al dedo índice. La pinza de precisión que forman estos dos dedos es muy diferente a la de los chimpancés y otros primates, que les permite agarrarse con mucha fuerza a las ramas de los árboles. Gracias a la herramienta anatómica que forman los dedos índice y pulgar y a las órdenes que recibe la mano del cerebro, hemos desarrollado una cultura sumamente compleja. Los chimpancés también disponen de formas muy elementales de cultura, pero nada que ver siquiera con la más simple de las poblaciones de nuestra especie. Y nuestra comunicación es muy diferente a la de los chimpancés, porque disponemos de un lenguaje articulado de sonidos estructurados en sílabas, palabras y oraciones.

No obstante, algunas características que nos distinguen de chimpancés y otros simios antropoideos no son tan evidentes y precisan de un análisis detallado. En este texto veremos la gran importancia que han tenido estos cambios evolutivos durante los dos últimos millones de años. Antes de ese límite temporal, las especies de la genealogía humana no fueron tan distintas a Pan paniscus y Pan troglodytes. Ciertamente, los miembros de los géneros Ardi-pithecus y Australopithecus, así como los de las especies más antiguas de Homo, eran bípedos, caminaban erguidos y su rostro estaba menos desarrollado que el de los chimpancés. Las especies africanas Homo habilis y Homo rudolfensis llegaron a fabricar utensilios de piedra poco sofisticados gracias a que sus manos (liberadas de la locomoción) ya habían desarrollado la pinza de precisión. Y el encéfalo de estas especies llegó a ser un 50 % más voluminoso que el de los australopitecos, pero faltaba un salto clave en nuestro largo camino evolutivo.

Al nacer, nuestro encéfalo ya es grande, pero no está preparado para coordinar movimientos complejos

Para comprender su transcendencia tenemos que describir de manera sencilla las características del desarrollo humano. Nacemos con un cerebro muy voluminoso, que ya pesa unos 350 gramos y casi duplica la cifra que alcanza el encéfalo de un chimpancé recién nacido. A pesar de ese gran tamaño, todos sabemos que la materia gris de un neonato humano no está preparada para coordinar movimientos complejos, para distinguir con claridad los objetos o para realizar cualquiera de las habilidades cognitivas que iremos adquiriendo con el transcurso de los meses y los años.

En 1969, el antropólogo suizo Adolf Portmann acuñó el término altricialidad secundaria para definir el estado de indefensión de los seres humanos al nacer. Los recién nacidos de otras especies de mamíferos también vienen a mundo muy desvalidos, pero no tardan en cuidarse por sí mismos de muchos de los peligros que les acechan. Su altricialidad es primaria, frente a la precocidad de los neonatos de otros vertebrados. Los pequeños chimpancés también nacen con un cerebro poco desarrollado, pero en pocos meses ya son capaces de corretear, gritar y jugar con otros congéneres de su misma edad bajo la atenta mirada de sus progenitores.

Es una obviedad decir que el crecimiento cerebral de los chimpancés y el de los humanos es diferente. Por ejemplo, en la semana 32 de gestación el cerebro de los chimpancés crece aproximadamente cuatro centímetros cúbicos por semana, mientras que el encéfalo de un feto humano está creciendo a una media de 25 centímetros cúbicos por semana. Tras el parto, la velocidad de crecimiento cerebral de los chimpancés desciende poco a poco durante los dos primeros años de vida. Hacia los seis años, su encéfalo alcanza casi el tamaño final del adulto. En nuestra especie, el cerebro sigue creciendo a gran velocidad durante los tres primeros meses de vida, para iniciar luego un descenso paulatino desde tasas muy superiores a las de los chimpancés. Como les sucede a estos últimos, el órgano pensante humano también alcanza sus dimensiones definitivas hacia los seis o siete años de edad. Como consecuencia de la mayor tasa de crecimiento, nuestro encéfalo llegará a pesar, en promedio, unos 1.350 gramos frente a los 370-400 gramos del cerebro de un chimpancé adulto.

De lo anterior podríamos deducir que, con la excepción del tamaño encefálico, chimpancés y humanos compartimos un desarrollo muy similar en los primeros años de vida. Pero existe una diferencia muy importante. Los chimpancés, así como los gorilas, alimentan con leche materna a sus crías durante cuatro o cinco años. El periodo de lactancia aún es más prolongado en los orangutanes, que toman leche de su madre hasta que cumplen ocho o nueve años.

En teoría, la lactancia humana en condiciones naturales debería ser también muy prolongada, porque nuestro cerebro necesita gran cantidad de energía para crecer. Sin embargo, hacia los dos años podemos empezar a destetarnos sin ningún problema. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un periodo de lactancia no inferior a seis meses, que, por supuesto, puede prolongarse cuanto tiempo desee una madre y su hijo. En todo ca-so, hacia los dos años, y aun antes, nuestro sistema digestivo ha madurado lo suficiente como para admitir ciertos alimentos. Pero la dieta de los primeros veinticuatro meses debería consistir fundamentalmente en leche materna (ver recuadro al final de este artículo).

¿Por qué nos destetamos antes de lo que sería razonable desde un punto de vista biológico? Nuestro crecimiento cerebral podría exigir que nos dieran de mamar al menos tanto tiempo como a los chimpancés. La lactancia intensiva sucede gracias a la secreción de prolactina, una hormona que se produce en la parte anterior de la hipófisis y que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias. La prolactina tiene también un efecto inhibidor de la ovulación, lo cual anula la posibilidad de nuevos embarazos. El intervalo promedio de nacimientos en los chimpancés se estima en unos cinco años, mientras que las madres orangutanes tienen un hijo cada nueve años. Pensemos ahora en el número de descendientes que puede tener una hembra de estas especies, cuyo periodo de fertilidad es muy similar al de las mujeres. En teoría, una madre chimpancé podría llegar a tener hasta seis crías, mientras que una madre orangután apenas podría dar a luz a tres crías. ¿Qué sabemos de la mortalidad infantil de estas especies?

La esperanza de vida al nacimiento de los chimpancés en libertad es tan solo de diecinueve años. Este dato implica una mortalidad infantil muy elevada. Las poblaciones pueden mantenerse estables durante años, mientras no existan influencias externas negativas. Si la genealogía de los chimpancés ha conseguido sobrevivir durante siete millones de años, podemos inferir que no se han producido condiciones suficientemente desfavorables para la continuidad evolutiva de su genealogía. A la postre aún podemos ser testigos y disfrutar de la existencia de dos especies de chimpancé. Los orangutanes también han conseguido la estabilidad de la población durante miles de años, a pesar de una natalidad tan baja. Las madres cuidan de sus hijos hasta la extenuación. Pero la presión humana sobre las tres especies del género Pongo es tan alta que su extinción parece próxima.

¿Cómo evitar el peligro de extinción ante condiciones adversas? La respuesta evolutiva de la genealogía humana fue determinante: reducir el tiempo de lactancia obligada hasta un cierto límite. En nuestra especie, el periodo que comprende desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente la edad de siete años puede dividirse en dos segmentos. La infancia dura más o menos hasta los dos años de vida y coincide a grandes rasgos con el tiempo de lactancia. Los siguientes cinco años presentan características biológicas diferentes. Podemos hablar de la niñez, un periodo nuevo que no tienen otros mamíferos, incluidos los demás primates. Si los individuos infantiles de las especies humanas se destetan pronto, las madres pueden quedarse preñadas de nuevo. El intervalo promedio de nacimientos se reduce considerablemente, y la vida fértil de una madre puede aprovecharse para tener un número elevado de descendientes. La mortalidad infantil alcanza cifras muy altas en ciertas comunidades de cazadores y recolectores. En algunos grupos se ha observado que solo el 50 % de los individuos alcanza la edad reproductora. Las causas de fallecimiento durante el parto y los primeros años de vida son múltiples; entre ellas, cabe citar los problemas congénitos, las enfermedades, los accidentes y la violencia.

La adolescencia es un rasgo exclusivo del Homo sapiens, y en apariencia no supone ninguna ventaja adaptativa

Pese a todo, esas poblaciones pueden crecer en número. Solo así se entiende que hace dos millones de años una o más especies humanas fueran capaces de extenderse por Eurasia. Hace algo más 120.000 años, nuestra especie colonizó, poco a poco, los cinco continentes, y en la actualidad ya somos más de 7.000 millones de seres humanos ocupando prácticamente todos los territorios y ecosistemas del planeta.

Por supuesto, esta adaptación de las especies del género Homo ha tenido un coste. Nada resulta gratis en la evolución. El cerebro es el órgano más caro de nuestro organismo desde el punto de vista de la energía que consume. En un adulto el gasto energético encefálico supone hasta el 20 % del metabolismo basal; es decir, de la cantidad de energía necesaria en reposo para mantener nuestras funciones vitales, incluida una temperatura corporal constante a unos 36,5 ºC. Durante el desarrollo embrionario, el porcentaje del gasto energético se incrementa a medida que el cerebro va creciendo. Por descontado, ese gasto lo asume la madre embarazada. Aproximadamente a las 38 semanas de gestación el parto es obligado, aunque nuestro cerebro no haya alcanzado la complejidad de otras especies. El canal del parto tiene unas dimensiones limitadas y el alumbramiento no se puede demorar sin riesgos tanto para la madre como para su hijo. Además, el dispendio de energía que asume la madre en las semanas finales de la gestación ya es difícil de soportar. Pero no todo termina con el parto. El cerebro de un recién nacido consume aproximadamente el 50 % de su metabolismo basal. Esa inversión tan extraordinaria también la tiene que asumir la madre con la lactancia.

El porcentaje de gasto cerebral continúa siendo muy elevado mientras se pro-duce su crecimiento. Hacia los siete años, aún supera el 30 % del metabolismo basal. Pero una vez concluida la lactancia, los dos progenitores deben asumir el coste que supone la crianza de unos hijos que tardarán bastantes años en valerse por sí mismos. Y si la prole es numerosa, el coste será muy elevado. En otras palabras, nuestra especie escapó al posible riesgo de extinción que suponía una estrategia K extrema gracias a la prolongación de la infancia en una nueva etapa, en la que la lactancia ya no es obligada.

Aclaremos que el término estrategia K fue introducido en 1970 por los ecologistas Robert MacArthur y Edward O. Wilson para diferenciar a las especies que tienen muchos descendientes a los que dedican poco o ningún tiempo y gasto energético de crianza –estrategia R–, de aquellas otras especies con muy pocos descendientes a los que dedican mucho tiempo y energía para sacarlos adelante. Ya hemos visto que los orangutanes presentan un caso extremo de estrategia K. En nuestra especie, el coste de la crianza también es muy alto, en particular si la prole es numerosa, pero se compensa por el hecho de ser compartida por los dos progenitores y por todo el grupo. Además, un cerebro que es capaz de ralentizar su complejidad, que aumenta su plasticidad y permite adquirir mucha más cantidad de información durante muchos años ha representado una ventaja adaptativa indudable para nuestra especie y tal vez para algunas de las especies que nos han precedido.

A nadie se le escapa que los niños crecen mucho más despacio de lo que algunos padres impacientes desearían. En efecto, el gasto energético de los pequeños se dedica sobre todo al crecimiento del tamaño del cerebro, mientras que el incremento de la estatura es relativamente lento. Aun después de los siete años, cuando el órgano pensante prácticamente ha alcanzado el 99 % de su volumen final, la estatura sigue sin aumentar de manera significativa. El periodo de tiempo que falta hasta llegar a la temida adolescencia es equivalente al que experimentan otras especies de mamíferos desde que concluye la lactancia. Ese periodo juvenil se prolonga más en esas otras especies, incluidos los simios antropoideos, hasta que los individuos maduran lo suficiente para empezar a procrear. En nuestra especie, el crecimiento y el desarrollo no terminan con el periodo juvenil, sino que se prolongan durante más de seis años. La adolescencia es un rasgo exclusivo de Homo sapiens, y en apariencia no tiene ventajas adaptativas. ¿Seguro? Veamos.

Durante la adolescencia ocurren cambios en nuestro aspecto que considero innecesario describir en detalle. De todos es sabido que, poco a poco, se manifiestan las características sexuales propias del estado adulto. La reproducción ya es posible, aunque la fertilidad de las chicas no alcanza su cénit hasta cumplidos los veinte años. La estatura se dispara, especialmente en los chicos, durante el llamado estirón puberal. La aceleración del crecimiento compensa todo lo que no se ha crecido durante la infancia, la niñez y el periodo juvenil. Pero lo que no vemos a simple vista está sucediendo en el cerebro. Por supuesto, notamos cambios sustanciales en el comportamiento de nuestros hijos, que lenta-mente se irán despegando de nuestro cuidadoso celo para adquirir su propia personalidad. Esos cambios tienen su origen en la reestructuración cerebral. La llamada poda sináptica supone la separación de cientos de miles de conexiones entre las fibras cortas de las neuronas. Es-tas conexiones implican un considerable gasto energético para el encéfalo. Así que aquellas que hemos necesitado durante los primeros años de vida desaparecen y son sustituidas por otras que vamos a emplear en el estado adulto.

Este recableado neuronal provoca muchos desajustes en la conducta durante los primeros años de la adolescencia, y supone no pocos peligros en la toma de decisiones equivocadas. El cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales se engrosa y alcanza hasta un cuarto de millón de axones o fibras largas de las neuronas. Con ello, el órgano pensante adquiere más potencia y conectividad. También aparecen miles de conexiones entre diferentes regiones encefálicas, como las áreas prefrontales y frontales, donde residen aspectos tan importantes como la planificación a largo plazo o la toma de decisiones. Y quizá lo más interesante ha sido el descubrimiento del retraso en el proceso de protección de los axones mediante la mielina, una estructura formada por agua, lípidos y proteínas. La producen dos tipos células auxiliares del sistema nervioso: los oligodendrocitos y las células de Schwann o neurolemocitos.

El papel de la milenia es protector y aislante. Gracias a la vaina de esta sustancia, el impulso viaja a mucha más velocidad y no se disipa en su recorrido a través de las fibras largas desde una parte a otra del cuerpo. La mielina comienza a envolver los axones en el nacimiento y termina su formación hacia el final de la tercera década de la vida. Podríamos decir que no somos del todo adultos hasta que no cumplimos treinta años, al menos en lo que concierne al cerebro y el resto del sistema nervioso. Además, conservaremos la capacidad para realizar nuevas conexiones neuronales y cortar circuitos ineficaces. Es lo que se conoce como plasticidad neuronal. Lo explicado en los párrafos anteriores puede hacer que nos re-planteemos de manera mucho más positiva el papel de la adolescencia en nuestro desarrollo.

Los expertos en evolución humana se preguntan cuándo han aparecido tanto la niñez como la adolescencia. La respuesta no es sencilla. Se sabe que existe una correlación muy alta entre el desarrollo de la dentición y el desarrollo somático. Y puesto que los dientes guardan memoria del tiempo que tardan en formarse, gracias a que las marcas de crecimiento de sus tejidos (y en particular el esmalte) permanecen inalteradas durante toda la vida, es posible estimar el tiempo de formación de las coronas dentales. También resulta factible averiguar el tiempo que tarda en formarse la dentina de las raíces. Este reloj biológico permite hacer una estimación del tiempo que empleaban los in-dividuos de especies pretéritas en alcanzar el estado adulto.

Podríamos decir que no somos del todo adultos, cerebralmente hablando, hasta los treinta años

Existen muy pocos datos, pero todo parece indicar que un desarrollo somático tan prolongado como el nuestro no se consiguió hasta hace unos 100.000 años. Quizá lo lograron especies muy próximas a nosotros, como los neandertales. Sin embargo, hasta ahora ningún estudio ha permitido averiguar cómo estaba estructurado el desarrollo de esas especies ancestrales. Es una asignatura pendiente de la paleoantropología: ¿cuándo empezó a extenderse la infancia en un periodo de niñez? ¿Tendrían esas especies una adolescencia tan prolongada como la nuestra?

Si fuéramos capaces de llegar a la conclusión de que el Homo sapiens comparte con ellas su peculiar modelo de desarrollo, difícilmente podríamos averiguar cuándo surgió la altricialidad secundaria. ¿Podrían los progenitores de aquellas especies proteger y cuidar a sus crías si nacían tan desvalidas como ocurre hoy en día? Los fósiles tampoco nos dirían nada acerca de la maduración completa del cerebro y su plasticidad. De momento, seguiremos siendo únicos entre los primates en caracteres tan peculiares como la niñez, la adolescencia y el tempo en que suceden los acontecimientos que aumentan la complejidad de nuestro cerebro.