En 2010, un anuncio de la NASA generó una ola de especulación mundial. Se hablaba de un hallazgo que impactaría en la búsqueda de vida extraterrestre. Días después, se reveló que el descubrimiento no estaba en otro planeta, sino en las aguas hipersalinas y ricas en arsénico del lago Mono, en California. Allí, un grupo de científicos afirmaba haber encontrado una bacteria que, en lugar de fósforo, utilizaba arsénico para construir su ADN. Si era cierto, significaba que los pilares químicos de la vida podían ser mucho más flexibles de lo que se pensaba. Lo más curioso: el arsénico es un elemento mortal para la vida...

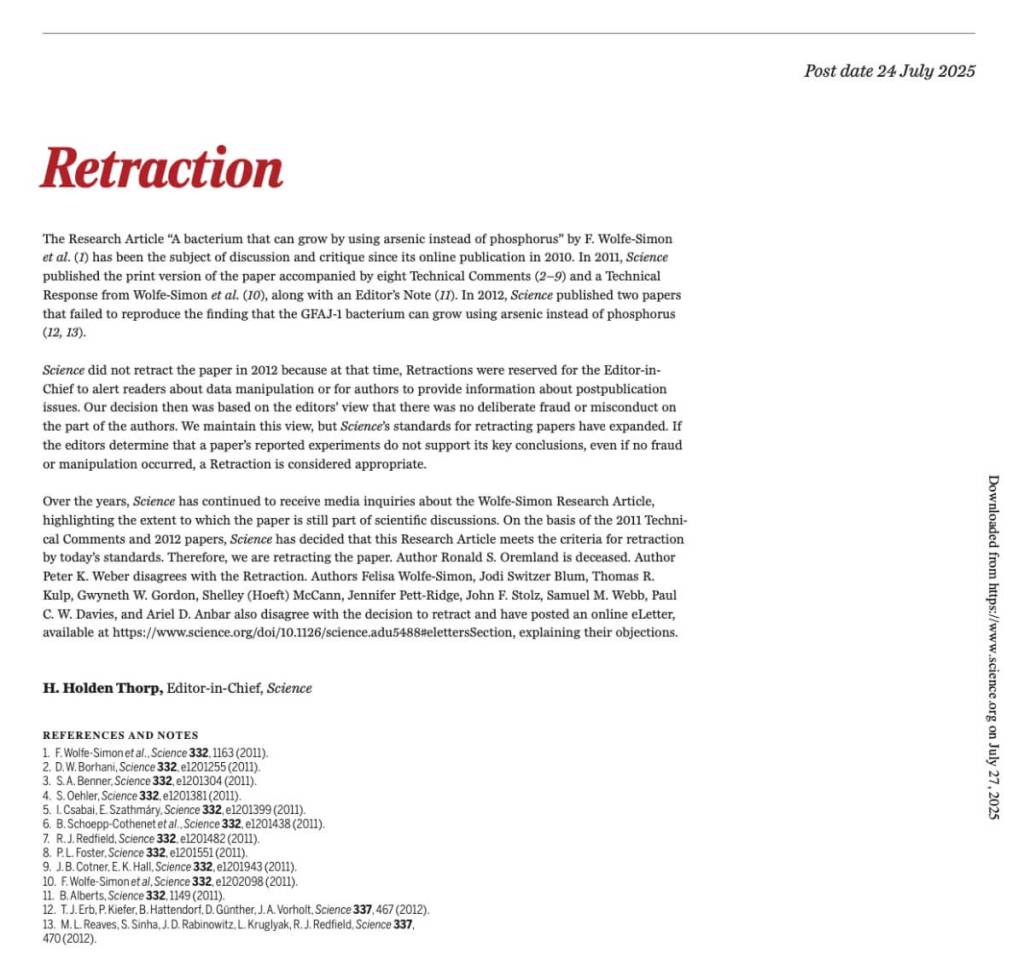

El artículo, titulado “A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus”, fue publicado por la revista Science y suscitó de inmediato críticas. Lo que comenzó como un supuesto avance revolucionario en astrobiología, se transformó en uno de los episodios más controvertidos de la ciencia moderna. Quince años después, en julio de 2025, la revista ha decidido retractarse del estudio. No por fraude ni manipulación, sino porque los datos clave estaban, según concluyó la editorial, “fundamentalmente equivocados”.

La bacteria del lago Mono

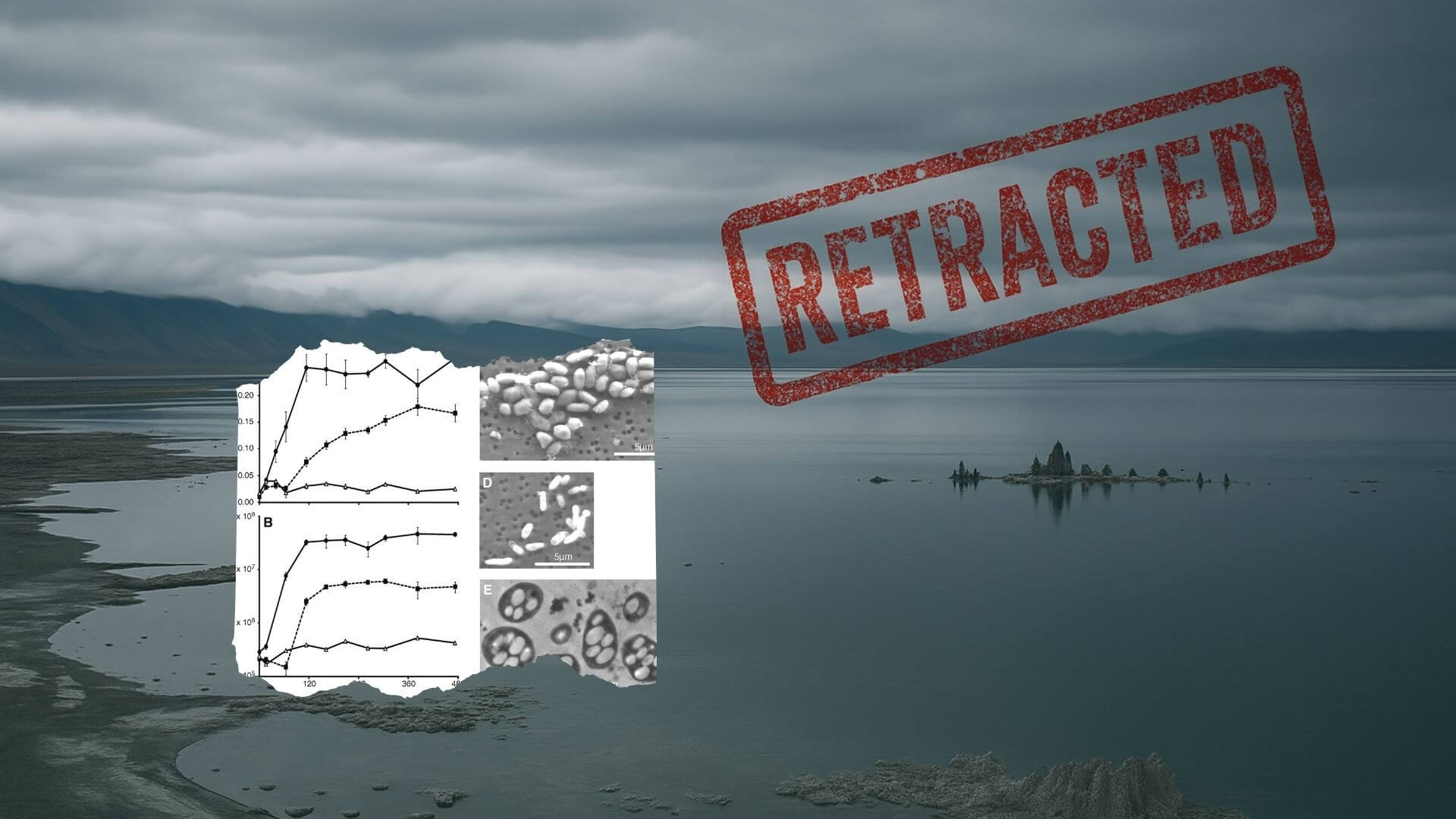

La historia comenzó con la cepa GFAJ-1, aislada del lago Mono por Felisa Wolfe-Simon y su equipo, con financiación de la NASA. En condiciones de laboratorio, los científicos redujeron los niveles de fósforo y aumentaron los de arsénico, y observaron que la bacteria seguía creciendo. Según el artículo, la bacteria era capaz de incorporar arsénico en lugar de fósforo en moléculas esenciales como el ADN y las proteínas.

Lo más impactante fue la afirmación de que el arsénico no solo estaba presente en el entorno, sino que se integraba funcionalmente en las biomoléculas. En palabras del propio artículo, la bacteria podía crecer "usando arsénico en lugar de fósforo para sostener su crecimiento". Esta conclusión implicaba que la química de la vida podía ser más diversa de lo que dictaban los libros de texto.

La NASA no tardó en amplificar el hallazgo. En su comunicado oficial, señaló que este descubrimiento “ampliaba nuestra visión sobre las posibilidades de vida en otros planetas” y requería una reescritura de los fundamentos de la biología. La noticia fue reproducida en medios de todo el mundo, con titulares que sugerían que se había hallado una nueva forma de vida.

La crítica inmediata

La reacción de la comunidad científica fue rápida y contundente. Rosie Redfield, microbióloga de la Universidad de Columbia Británica, fue una de las primeras en señalar fallos graves en el diseño experimental. En su blog, criticó duramente el estudio: “Me indigné por lo mala que era la ciencia”. A ella se unieron otros expertos que coincidieron en que los autores no habían eliminado correctamente posibles fuentes de contaminación, lo que podía explicar la presencia de arsénico.

Uno de los errores más señalados fue la falta de purificación adecuada del ADN antes de analizar su composición. El propio artículo indicaba la presencia de arsénico basándose en espectros, pero sin garantizar que el ADN estuviera libre de contaminantes. Además, se reveló que el medio de cultivo utilizado contenía pequeñas cantidades de fósforo, lo que abría la posibilidad de que la bacteria no usara realmente arsénico como sustituto, sino que sobreviviera gracias a trazas mínimas de fósforo.

Alex Bradley, microbiólogo de Harvard, destacó que el ADN se disuelve si está hecho de arsénico. Sin embargo, las muestras analizadas mantenían su integridad, lo cual indicaba que contenían fósforo, no arsénico. A pesar de todo esto, los autores del paper defendieron su trabajo y se negaron a debatir públicamente, alegando que la discusión debía darse en revistas científicas.

Una retractación que llega tarde

En los años siguientes, se publicaron múltiples comentarios técnicos y estudios que refutaron la hipótesis del ADN con arsénico. En 2012, dos investigaciones independientes demostraron que GFAJ-1 no incorporaba arsénico en su ADN, aunque sí podía tolerarlo en su entorno. Los resultados iniciales fueron atribuidos a contaminación experimental.

Aun así, Science no retractó el artículo en ese momento. La política editorial de entonces limitaba las retractaciones a casos de fraude o mala conducta. Pero eso cambió. En palabras de los editores actuales, “si los experimentos reportados no respaldan las conclusiones clave del artículo, incluso sin fraude, se considera apropiado retractarlo”.

El 25 de julio de 2025, Science finalmente anunció la retractación. En su comunicado oficial, afirmó: “Creemos que la conclusión principal del artículo está basada en datos defectuosos”. La decisión se tomó tras consultar con el Comité de Ética en Publicación (COPE), y sin ninguna acusación de mala fe por parte de los autores.

Creemos que la conclusión principal del artículo está basada en datos defectuosos

Science

Reacciones encontradas

La retractación ha sido celebrada por varios críticos del estudio, quienes veían en ella una señal de que la ciencia puede corregirse. Rosie Redfield la consideró “especialmente importante porque la conclusión incorrecta del artículo fue tan dramática y recibió tanta publicidad”. Otros, sin embargo, mostraron su desacuerdo. La propia NASA expresó que la medida “no resultaba constructiva” y criticó el momento elegido para hacerla pública.

Felisa Wolfe-Simon y otros diez coautores firmaron una carta en la que rechazaban la retractación. Según ellos, Science “fue más allá de las directrices de COPE”. En la misma misiva reconocen que el artículo “podría haberse escrito y discutido con más cuidado”, pero insisten en que las objeciones forman parte normal del debate científico.

Bruce Alberts, quien fue editor en jefe de Science cuando se publicó el artículo, también cambió de opinión con el tiempo. Apoya ahora que las revistas sean más proactivas al retirar papers “claramente incorrectos” para evitar “esfuerzos desperdiciados por parte de otros científicos”.

El paper aún está disponible en la web de Science: ¿esto es ético?

Aunque el artículo de Wolfe-Simon et al. fue retractado oficialmente en julio de 2025, aún puede consultarse en la página web de la revista Science. Esta situación puede parecer contradictoria: ¿por qué un estudio considerado “fundamentalmente defectuoso” sigue accesible en una publicación científica de alto prestigio?

La respuesta tiene que ver con la ética de la transparencia en la comunicación científica. La práctica de mantener visibles los artículos retractados está respaldada por el propio Comité de Ética en Publicación (COPE), la principal autoridad internacional en integridad editorial. COPE establece que los artículos retractados deben seguir siendo accesibles, con un aviso claro de su condición, para “preservar el registro científico y permitir el análisis posterior del caso”.

Science ha seguido esta norma. En la página del artículo original se encuentra un aviso visible que señala su retractación, con enlace directo al comunicado oficial. El objetivo de esta decisión no es preservar el contenido como válido, sino permitir que lectores, investigadores y periodistas puedan estudiar con precisión qué se afirmó, cómo se argumentó y por qué se corrigió. Este tipo de acceso también previene una circulación distorsionada del conocimiento, ya que eliminar por completo un artículo podría llevar a que versiones no controladas sigan difundiéndose sin contexto ni corrección.

Además, en su carta de retractación, los editores de Science afirman explícitamente: “Con esta retractación […] reconocemos y asumimos la responsabilidad del papel que jugamos en la publicación del artículo”. Mantener el artículo online, pero marcado como retractado, es una forma de asumir ese error editorial de manera abierta.

Desde un punto de vista ético, entonces, la decisión no solo es defendible: es la opción más responsable en el marco actual de buenas prácticas científicas. Retractar no significa borrar; significa corregir, y parte de esa corrección es permitir que otros entiendan por qué se llegó a ese punto. La visibilidad controlada del artículo es parte de la solución, no del problema.

Ciencia y error

Este caso ha reavivado un debate importante sobre el proceso científico. ¿Hasta qué punto deben las revistas actuar como jueces? ¿Es justo retractar un estudio sin pruebas de fraude? ¿Qué significa para la carrera de los investigadores involucrados?

Más allá del escándalo, el episodio de GFAJ-1 muestra cómo la ciencia puede fallar, pero también cómo puede autocorregirse. No todos los errores científicos requieren castigo. A veces, simplemente necesitan contexto. Como señala el actual editor de Science, “las retractaciones no deben verse como punitivas, sino como mecanismos para corregir el registro científico”.

El artículo sobre GFAJ-1 prometía un cambio radical en la comprensión de la vida. No lo logró. Pero sí sirvió para reflexionar sobre los límites del método, la importancia del escepticismo y el papel de la crítica científica. A veces, el error también enseña.

Referencias

- Wolfe-Simon F, Blum JS, Kulp TR, Gordon GW, Hoeft SE, Pett-Ridge J, Stolz JF, Webb SM, Weber PK, Davies PCW, Anbar AD. RETRACTED: A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus. Science. 2011 Jun 3;332(6034):1163–6. DOI: 10.1126/science.1197258.

- Thorp HH, Vinson V. Retraction: “A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus” by Wolfe-Simon et al. Science. 25 Jul 2025;381(6660):264. DOI: https://doi.org/10.1126/science.adu5488.