Hace unos 8.200 años, el clima del planeta sufrió un trastorno repentino que alteró la vida de los seres humanos desde las costas del Atlántico hasta los rincones más lejanos de Siberia. Este evento, conocido como “evento de 8,2 kiloaños” (por su datación en miles de años antes del presente), provocó una caída de las temperaturas de hasta 6 grados centígrados en apenas unas décadas, lo que supuso un desafío brutal para sociedades que dependían directamente de su entorno para sobrevivir.

A diferencia de otras catástrofes naturales de escala global, esta no dejó huellas universales en la historia humana. Algunas poblaciones apenas se inmutaron. Otras cambiaron por completo su modo de vida. El reciente estudio publicado en la revista Quaternary Environments and Humans, liderado por Rick J. Schulting y su equipo, ha analizado el impacto de este episodio climático en dos regiones muy distintas: Europa noroccidental y el área de Cis-Baikal, en la actual Siberia. El objetivo: entender cómo respondieron distintos grupos humanos ante una crisis compartida, pero con consecuencias locales muy diversas.

El océano se enfría, las sociedades se adaptan

La causa de este fenómeno climático fue el colapso de un gigantesco lago de agua dulce en América del Norte, que al vaciarse en el Atlántico Norte alteró las corrientes oceánicas. El resultado fue una interrupción del sistema de corrientes cálidas que regulaban el clima de Europa. Las consecuencias fueron inmediatas: inviernos más largos, veranos más secos, alteraciones en los ecosistemas y, sobre todo, un cambio radical en la disponibilidad de recursos para las comunidades humanas que vivían de la caza, la pesca y la recolección.

Sin embargo, no todas las regiones sufrieron el mismo impacto. En las costas del Oslofjord, en Noruega, lejos de abandonarse, los asentamientos humanos aumentaron durante esta fase climática crítica. Las comunidades costeras, que ya dependían en gran medida de recursos marinos como el pescado o los mariscos, encontraron en el océano una fuente estable de alimentos, menos afectada por los cambios térmicos que castigaban el interior.

En el oeste de Escocia, en cambio, los registros arqueológicos sugieren un retroceso: algunas zonas parecen haber sido temporalmente abandonadas, quizás como reacción a una mayor exposición al clima adverso o a la alteración de los ecosistemas costeros. Las personas podrían haberse desplazado hacia el interior o simplemente reorganizado su modo de vida para sobrevivir.

Cis-Baikal: entre el hielo y el silencio

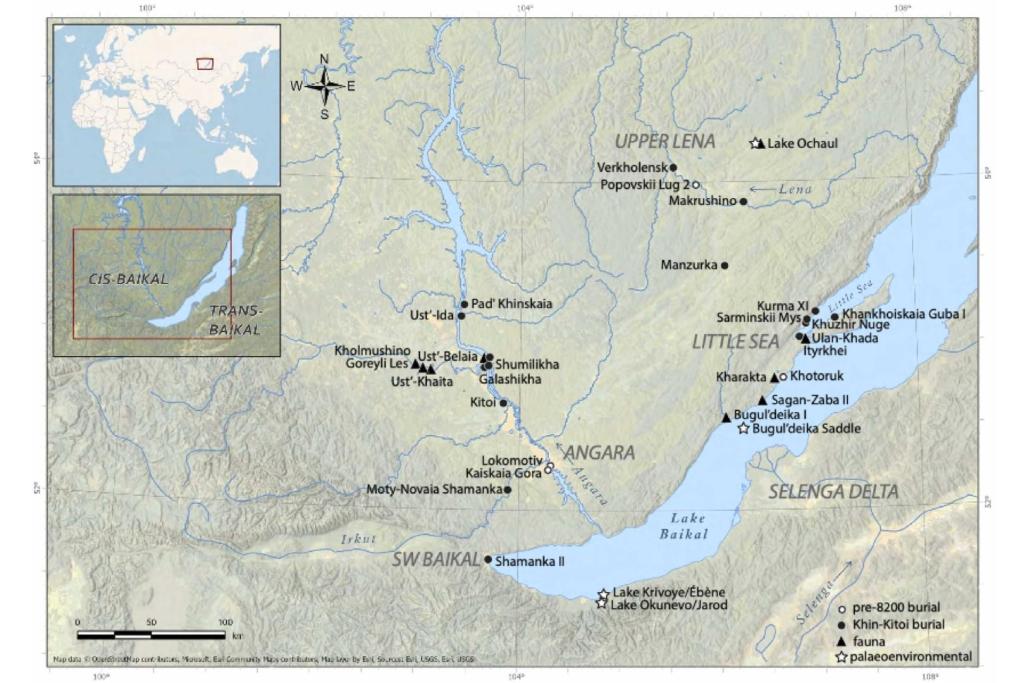

Al otro extremo del continente euroasiático, en las orillas del inmenso lago Baikal, en Siberia, el estudio ha analizado casi 300 dataciones de restos humanos y animales, junto con registros ambientales altamente precisos, como análisis de polen y carbón en sedimentos lacustres. Allí, sin embargo, los rastros de una reacción humana frente a la crisis climática son... casi inexistentes.

Esto no significa que el evento no afectara a la región. Se han documentado cambios ambientales, incendios forestales más frecuentes y un descenso en la densidad de ciertos tipos de vegetación. Pero desde el punto de vista arqueológico, las comunidades locales parecen haber pasado por esta fase sin grandes alteraciones visibles. No hay señales de migraciones masivas, de abandono de sitios ni de colapsos demográficos. ¿Por qué?

La explicación puede estar en el propio lago. El Baikal, el más profundo y antiguo del mundo, genera su propio microclima y ofrece una abundancia de recursos acuáticos durante todo el año. La pesca, especialmente de especies como el omul o la foca siberiana, podría haber servido como red de seguridad alimentaria durante los años más fríos. Además, el entorno boscoso ofrecía refugio y recursos suficientes para mantener un modo de vida estable, incluso frente a un enfriamiento repentino.

Lo curioso es que los grandes cambios culturales, como la aparición de nuevas tecnologías (el arco y la flecha, la cerámica), y nuevas formas de organización social, incluyendo el uso de cementerios monumentales, no coinciden con la crisis climática de hace 8.200 años. Se producen unos siglos después, y parecen tener más que ver con dinámicas internas de las propias comunidades que con un reflejo de la alteración ambiental.

El caso de Onega: entierros y simbolismo en plena crisis

Uno de los episodios más reveladores del estudio se encuentra en la región de Lago Onega, en la actual Rusia. Allí, la aparición repentina y concentrada de un gran cementerio coincide casi milimétricamente con el inicio y el fin del evento climático. Y no se trata de un cementerio asociado a una mortandad masiva, sino a una práctica simbólica: un lugar de reunión, de afirmación colectiva, quizá de cohesión social ante tiempos difíciles.

Los investigadores sugieren que este cementerio sirvió para reforzar vínculos entre grupos dispersos, ahora concentrados en torno a un recurso clave: el lago y sus peces, cuya estabilidad pudo haber sido vital en aquellos años convulsos. Así, el aumento en la actividad funeraria podría ser una respuesta social y simbólica a una amenaza ambiental, más que una consecuencia directa de muerte o escasez.

Lecciones para el presente (y el futuro)

Lo fascinante de este estudio, más allá de su riqueza técnica y arqueológica, es lo que revela sobre la capacidad humana de adaptación. Algunas comunidades resistieron gracias a su movilidad, otras gracias a su conocimiento del entorno. Algunas se reorganizaron socialmente, otras se refugiaron en símbolos y rituales. Pero todas, de una forma u otra, encontraron soluciones creativas a un problema global.

Hoy, mientras el planeta enfrenta una nueva crisis climática, más lenta pero igualmente profunda, estas historias del pasado adquieren una relevancia inquietante. A diferencia de aquellos grupos nómadas, que podían desplazarse sin más, nosotros vivimos anclados a ciudades, infraestructuras y cadenas de suministro frágiles. Nuestra movilidad está limitada, y nuestra dependencia de sistemas globales nos hace vulnerables.

El evento climático de hace 8.200 años se convirtió, sin quererlo, en un experimento natural de adaptación humana a una catástrofe abrupta. Y su estudio no solo nos ayuda a comprender mejor el pasado, sino también a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resiliencia, en un mundo donde el cambio ya no es una posibilidad, sino una realidad.