El bipedismo es, probablemente, la característica más definitoria de nuestra especie, el rasgo que permitió diferenciar a los primeros homínidos de sus parientes primates y que desencadenaría una serie de transformaciones que van de lo anatómico a lo social y cultural. Sin embargo, pese a su relevancia, los mecanismos de desarrollo que dieron lugar a esta forma singular de locomoción han sido un enigma durante décadas. Un estudio reciente ofrece una explicación novedosa: el bipedismo humano emergió gracias a dos innovaciones clave en la evolución del hueso ilion, la parte superior de la pelvis.

El enigma del origen del bipedismo

Hace más de un siglo que se asumió que la marcha erguida fue el punto de inflexión que separó la trayectoria de los homínidos de la de otros simios. No obstante, identificar las bases embrionarias y genéticas de ese cambio aún suponía un reto. La pelvis, un elemento anatómico central en este proceso, muestra en los humanos un diseño en forma de cuenco, con iliones cortos y anchos que sostienen los órganos internos, estabilizan la marcha y facilitan el nacimiento de crías con cabezas grandes. ¿Cómo se produjo esta transformación?

Dos innovaciones evolutivas en el ilion humano

El estudio, publicado en la revista Nature, revela que la clave se encuentra en dos alteraciones del desarrollo embrionario del ilion. En primer lugar, se produjo un cambio heterotópico en la orientación del cartílago de crecimiento. A diferencia de otros primates, en los que la placa de crecimiento del ilion se orienta verticalmente, en humanos esta se colocó de forma perpendicular. Este giro permitió que el hueso creciera en anchura en lugar de altura, lo que propició la configuración de un ilion bajo y expandido.

Por otro lado, los estudiosos sugieren que también se produjo un cambio heterocrónico y heterotópico en la osificación. En lugar de iniciarse en el centro del ilion, como ocurre en otros primates, la formación de hueso comenzó en la parte posterior y desde la periferia. Además, la formación se retrasó respecto a otros huesos humanos. Este retraso dio tiempo a que el ilion alcanzara una forma más ancha y compleja, fundamental para la locomoción bípeda.

Ambas innovaciones, además, estaban reguladas por una compleja red genética. En esta red estaban implicados genes como SOX9, ZNF521, PTH1R, RUNX2 y FOXP1/2, todos ellos moduladores del desarrollo del cartílago y del hueso.

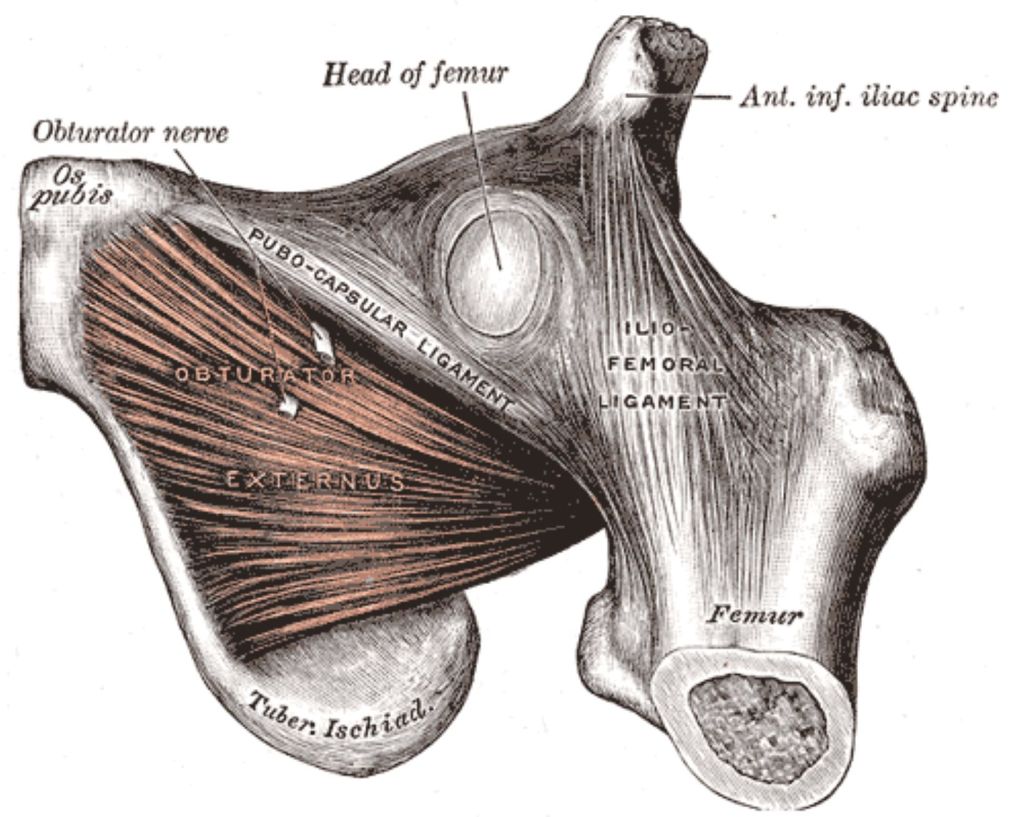

La conexión entre músculos y pelvis

El equipo también demostró que la configuración del ilion no se entiende sin la interacción con los músculos. Ya en etapas embrionarias tempranas, los glúteos y el recto femoral se anclaban al cartílago del ilion, de forma que orientaban su crecimiento y facilitaban la disposición parasagital de las láminas pélvicas típica de los humanos.

El desarrollo de estructuras como la espina ilíaca anteroinferior, exclusiva de los homínidos, fue crucial en el proceso que condujo al bipedismo. Es allí donde se insertan el ligamento iliofemoral y el recto femoral, dos elementos decisivos para la estabilización de la cadera y la flexión de la pierna durante la marcha.

Evidencia genética y selección natural

El estudio analizó también el trasfondo evolutivo de estos cambios. Los investigadores encontraron cientos de secuencias reguladoras activas en células específicas durante la formación del ilion humano, con señales de haber sido objeto de los procesos de selección natural. En particular, destacan las modificaciones en elementos reguladores asociados a RUNX2 y FOXP1/2, que habrían favorecido una osificación retardada y pericondral, exclusiva de nuestra especie.

Esto sugiere que el bipedismo no fue producto de un único cambio drástico, sino de un proceso moldeado por la selección sobre redes genéticas altamente poligénicas. Las pequeñas variaciones, por tanto, se acumularon para dar lugar a un diseño pélvico único.

Un modelo de tres etapas para el bipedismo

Los autores del estudio, además, han propuesto un modelo evolutivo que se habría desarrollado en tres fases. Entre 8 y 5 millones de años atrás, los primeros homínidos habrían pasado de un crecimiento ilíaco vertical a uno transversal que habría permitido un bipedismo facultativo. Entre 5 y 2 millones de años atrás, en especies como el Australopithecus, la orientación transversal del cartílago se fijó y la osificación se desplazó hacia la parte posterior del ilion. Esto habría consolidado ya un bipedismo obligatorio.

Por último, desde hace unos 2 millones de años, la osificación se retrasó aún más. Esto favoreció la formación de un ilion amplio capaz de soportar tanto la carrera como el parto de crías con cabezas y hombros de gran tamaño. Este modelo explicaría por qué los fósiles de Ardipithecus y Australopithecus afarensis, por ejemplo, ya muestran un ilion corto y ancho.

Implicaciones para la antropología y la biología del desarrollo

El hallazgo presentado en Nature resulta trascendental porque muestra cómo los cambios en el desarrollo embrionario fueron el motor de una de las mayores innovaciones evolutivas humanas. La orientación de las placas de crecimiento y la osificación retrasada son ejemplos de cómo los procesos microscópicos pueden llegar a transformar la historia evolutiva. Además, al identificar los genes implicados, el estudio abre nuevas vías para investigar patologías humanas relacionadas con la pelvis y el movimiento, desde las displasias congénitas hasta los problemas ortopédicos actuales.

La investigación reconstruye por primera vez el origen del bipedismo humano desde la biología del desarrollo. Nuestra capacidad para andar erguidos fue el resultado de una compleja interacción entre genética, embriología y selección natural a lo largo de millones de años. El ilion, con su forma corta y ancha, es la huella fósil de ese proceso y la base anatómica de nuestra identidad como especie.

Referencias

- Senevirathne, G., Fernandopulle, S.C., Richard, D. et al. 2025. "The evolution of hominin bipedalism in two steps". Nature. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09399-9