En 1894, el físico estadounidense Albert A. Michelson declaró que en el campo de la física «parece probable que la mayoría de los principios subyacentes se han establecido firmemente», así como que las verdades futuras en este ámbito deberían buscarse en el sexto dígito a la derecha de la coma decimal. Y es que, para algunos físicos decimonónicos, ya se había logrado conocer todo lo fundamental y únicamente quedaba realizar mediciones cada vez más precisas.

Habida cuenta de que todo parecía explicarse con dos grupos de leyes muy simples (las tres del movimiento de Newton y las cuatro de Maxwell que describen los fenómenos electromagnéticos), cuando el joven Max Planck le trasladó sus dudas acerca de su futura orientación académica al profesor de física Philipp von Jolly, este le advirtió en términos similares a los de Michelson: «A no ser que quisiera acabar desempeñando un trabajo como investigador tan monótono como el de un operario de una cadena de montaje, debía alejarse de la física». Allí ya no quedaba ningún misterio por esclarecer.

No obstante, ninguna de aquellas advertencias desalentaron a Planck, que no estaba tan interesado en realizar nuevos descubrimientos como en comprender los fundamentos de la física. Por esa razón, no las tuvo consigo años más tarde cuando, ya convertido en físico, le asaltó una idea profundamente revolucionaria. Era octubre de 1900 cuando Planck regresó de su paseo por los bosques de coníferas de Grunewald, en las inmediaciones de Berlín, con un nudo en la garganta. Nada más tomar asiento en su mesa, escribió: «He realizado un descubrimiento tan importante como el de la gravitación de Newton».

A pesar de la inmodestia, el físico alemán Max Karl Ernst Ludwig Planck no podía ser más preciso en su diagnóstico, porque había conseguido desvelar el misterio que se ocultaba tras la ya llamada «catástrofe ultravioleta» y, por extensión, estaba a punto de poner patas arriba toda la física clásica.

Lo que podemos ver y lo que no

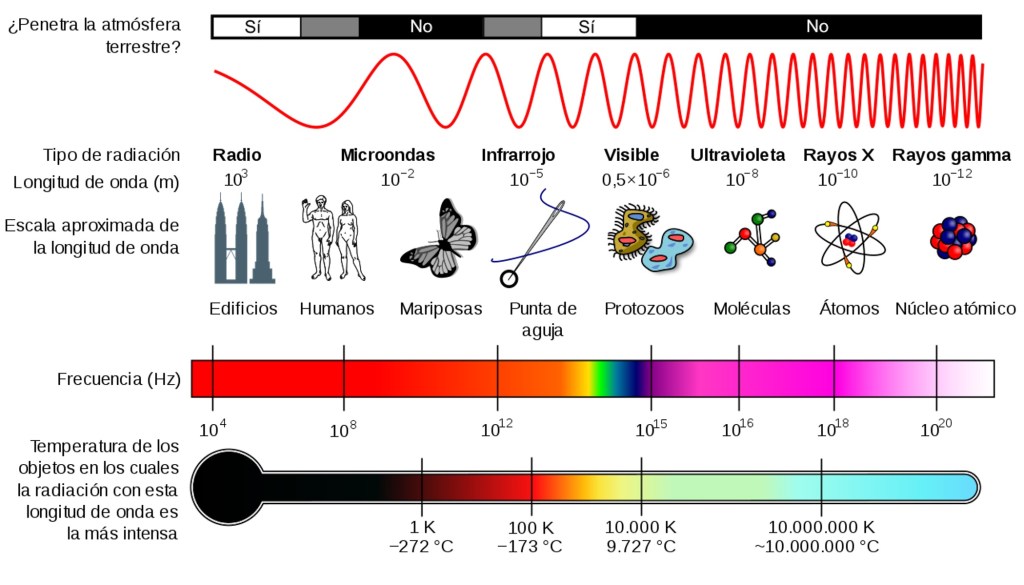

Para comprender la trascendencia del hallazgo de Planck, debemos profundizar en el comportamiento de las radiaciones electromagnéticas, que son una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La energía que transportan las ondas electromagnéticas está directamente relacionada con la frecuencia a la que oscilan los campos eléctrico y magnético que las forman al propagarse.

Así, hemos de imaginar las ondas electromagnéticas como crestas y valles, pues cada onda se crea a costa de la otra, sucesivamente, como las ondas que se originan en un estanque cuando lanzamos una piedra. La longitud de onda, entonces, sería la distancia entre dos crestas seguidas.

De este modo, el llamado espectro visible o luz visible es la región del espectro electromagnético que nuestros ojos son capaces de registrar. En función de las propiedades de las ondas de luz (o más específicamente de sus longitudes de onda), podemos identificar los distintos colores. Pero las radiaciones electromagnéticas tienen distintas frecuencias que no somos capaces de ver con el ojo desnudo, que se encuentran fuera del espectro visible, pero que también son luz: como la infrarroja, la ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma.

Una mayor longitud de onda (es decir, con mayor distancia entre crestas) da lugar a la luz roja. Si se aumenta la longitud de onda, entonces, la luz es amarilla, luego, verde y así sucesivamente hasta llegar al azul y el violeta. Por esa razón, la que está por debajo del rojo y se encuentra fuera de nuestro rango de visión se llama infrarroja y la que está por encima del violeta, ultravioleta.

Es decir, que el color es una propiedad de la materia que se percibe por la luz: vemos estos objetos de colores en función de la longitud de onda que reflejan. Si la superficie de un objeto no absorbe radiación del espectro visible y refleja toda la luz, veremos el objeto de color blanco o incluso trasparente. Por el contrario, si el objeto absorbe todas las longitudes de onda y no refleja ninguna, veremos el objeto de color negro.

El cuerpo negro ideal

No solo podemos ver los objetos porque reflejan y absorben ondas electromagnéticas. La temperatura también es importante porque toda la materia emite radiación electromagnética cuando tiene una temperatura por encima del cero absoluto.

A finales del siglo xix, el físico alemán Wilhelm Wien había realizado experimentos que establecían relaciones matemáticas entre la temperatura de un objeto, la cantidad de energía que este irradia y la longitud de onda de la radiación. Esta idea resultó familiar para todos, porque ciertamente cuando calentamos un objeto, este emite infrarrojos (luz invisible que podemos percibir a través de su calor). La luz de una bombilla, de manera simplificada, no es más que un filamento calentado hasta que emite radiación visible.

Por consiguiente, la forma y frecuencia máxima del espectro electromagnético varía en función de la temperatura de un cuerpo. A temperaturas más altas, el cuerpo emite radiación de frecuencia predominantemente más alta, y viceversa. Esta relación era extraordinariamente útil, porque permitía calcular la temperatura de un objeto observando sencillamente la radiación que emitía. Sin embargo, había un problema. A la hora de medir temperaturas bajas, la ecuación parecía funcionar, pero en cuerpos con altas temperaturas, ciertamente no lo hacía.

Porque, según la teoría, un cuerpo lo suficientemente caliente debería estar irradiando energía infinita. Este resultado, que a todas luces se debía a un error fundamental de la física, era la llamada «catástrofe ultravioleta».

Esta relación entre la radiación y la temperatura que finalmente desembocaba en la catástrofe ultravioleta fue recogida por la ley de Rayleigh-Jeans. El modelo que usaron los físicos británicos Lord Rayleigh y James Jeans para formalizar su ley era una esfera negra con un pequeño agujero en un extremo. Este cuerpo negro era una idealización, ya que los cuerpos perfectamente negros no existen en la naturaleza. Así pues, un cuerpo negro perfecto debería absorber toda la radiación electromagnética y solo emitiría radiación en función de su temperatura. Según su hipótesis, si la esfera se calentara, el metal brillaría a medida que aumentara su temperatura y emitiría luz en forma de radiación electromagnética. Al ser una esfera hueca, parte de la luz también se emitirá en su interior. Las paredes, al ser también negras, absorberían la luz. A medida que las paredes internas fueran absorbiendo más energía, también comenzarían a emitir más luz. Una luz que, a su vez, sería absorbida por las mismas paredes. Y así sucesivamente, hasta formar una especie de circuito cerrado. Según la física clásica, la cantidad de energía en el interior de este cuerpo negro tendería al infinito. De igual modo, si se practicara un pequeño agujero en esta esfera, la energía liberada debería ser inconmensurable.

Sin embargo, esto no es lo que sucede. En realidad, la energía alcanzaría un pico y, finalmente, descendería hasta llegar a cero. Algo que ocurre cuando se alcanza el rango ultravioleta del espectro de radiación electromagnética.

Solución: luz discreta

El 7 de octubre de 1900, Planck, ya profesor de Física de la Universidad de Berlín, se concentró en trabajar en nuevos cálculos a fin de obtener otra explicación teórica para los fenómenos de radiación, aplicando para ello una suerte de ingeniería inversa. Fruto de aquel trabajo, el 19 de octubre presentó sus sorprendentes resultados, que conciliaban la ley de Rayleigh-Jeans, que funciona a grandes longitudes de onda (bajas frecuencias), y la ley de Wien, que opera en pequeñas longitudes de onda (altas frecuencias).

De acuerdo con la física newtoniana, la emisión de energía (la luz, el calor y otras formas de radiación) era continua. Pero Planck estaba postulando algo radicalmente distinto: que la energía se emitía en series de paquetes separados, a los que bautizó como «quanta». De esta forma, la radiación de una frecuencia determinada no puede intercambiar con la materia cualquier valor de energía, únicamente puede hacerlo en múltiplos enteros de un determinado valor: los cuantos. Lo que aplicado a la hipótesis del cuerpo negro, se resolvía así: su radiación no depende de la cantidad de energía que emita, sino de la cantidad energía que tienen esos cuantos de radiación, que está relacionada con su frecuencia. En vez de lanzar ondas luminosas, el cuerpo negro debía escupir paquetes de energía o partículas de luz, a las que posteriormente se les denominó fotones.

La ley de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo a una temperatura dada, denominada ley de Planck, se convirtió así en el fundamento de una nueva física cuantizada, la mecánica cuántica.

Llega la revolución

Cuando hubo abundante información para sustentar de forma suficiente aquella audaz propuesta, Planck fue distinguido con el premio Nobel en 1918. Pero, curiosamente, él mismo estaba sorprendido por las repercusiones de su descubrimiento, porque tan solo eran resultado de lo que él consideraba una especie de truco matemático («un acierto fortuito», según sus propias palabras) a fin de lograr que las ecuaciones tuvieran un resultado lógico.

Fue Albert Einstein quien consideró que aquel hallazgo era mucho más importante de lo que suponía Planck, no solo asumiendo que los cuantos de energía de Planck eran reales, sino que podían aplicarse a la misma luz. De alguna manera, Planck había descubierto que las radiaciones electromagnéticas se comportan como la materia: de igual modo que el hierro está constituido por átomos de hierro, la luz debía de estar constituida de «átomos de luz». Fue así como Einstein, en 1905, publicaría su trascendental artículo acerca de la explicación de que determinados haces de luz ultravioleta, al incidir en una superficie metálica, le arrancaban electrones. Un fenómeno que se conoció como efecto fotoeléctrico.

Era la primera vez que alguien cuestionaba que la luz fuera una onda. Incluso el propio Planck se sentía desconcertado y hasta arrepentido por los cambios en la física que él mismo había desencadenado, como explica Philip Ball en Cuántica: «Muchos de los colegas de Einstein, incluido Planck, creyeron que se había tomado de forma demasiado literal lo que Planck pretendía que fuese una mera conveniencia matemática».

Sin duda, cuando al profesor de física Philipp von Jolly se le acercó un mozalbete de apenas diecinueve años llamado Max Planck para consultarle si debía dedicarse a la física, jamás habría sospechado que este acabaría siendo el protagonista de aquella revolución que reinventó la física desde sus mismos cimientos.

Este artículo se publicó en el número de coleccionista de Muy Interesante nº. 25, Mundo cuántico.