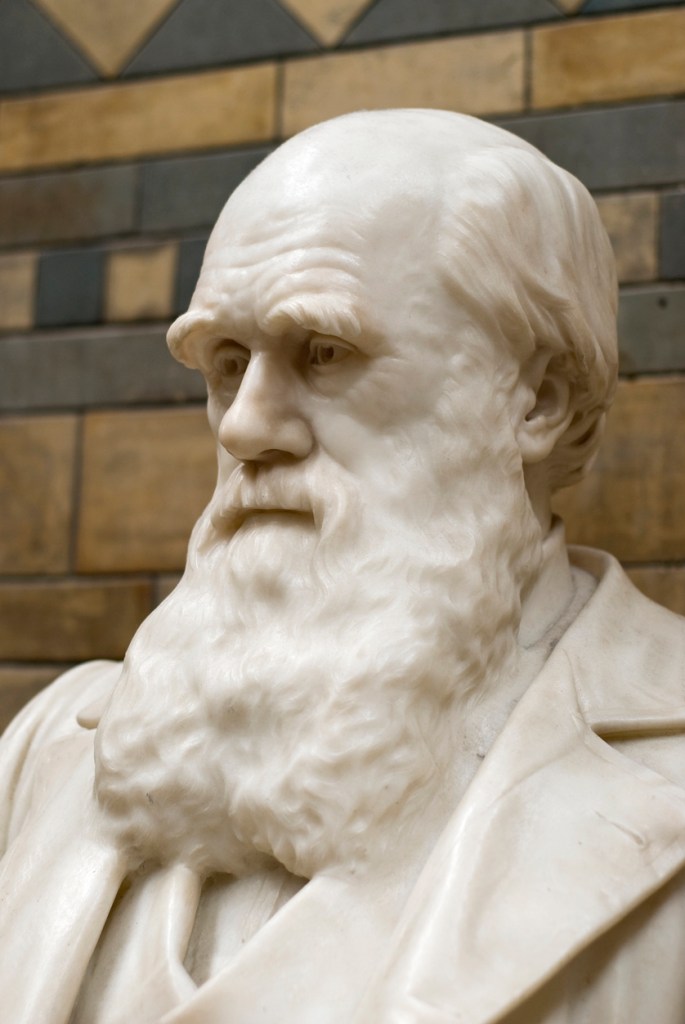

Solemos imaginar a Darwin como un venerable anciano, un provecto naturalista que trabaja en su gabinete entre especímenes disecados, colecciones entomológicas, herbarios y lentes de aumento; y aunque tengamos parte de razón, lo cierto es que se ha transformado en un icono pop legítimo por méritos propios. De ello tienen mucha culpa algunos de los billetes de diez libras esterlinas en los que aparece su efigie junto a un colibrí libando —los billetes buenos, los de algodón de la serie E, no los de plástico que se fabrican ahora—, y aún más la escultura de mármol que preside las escalinatas del Museo de Historia Natural de Londres. La que mira al trasero del diplodocus más visitado del mundo, junto a la que tantos turistas maravillados nos hemos fotografiado: expresión amable y atenta; pose elegante con autoridad regia; cruce de piernas sereno; y una poblada barba blanca digna del hípster más genuino o el más grande de los magos del universo de J. R. R. Tolkien. Pero aunque cueste creerlo, Charles Robert Darwin nació sin ápice de pelo facial y debió ser un joven más o menos divertido, como cualquier otro de su época.

La forja de un gran naturalista

Es conocido que anduvo a trompicones durante su etapa universitaria, no por falta de capacidad, más bien por falta de esmero e interés, sin encontrar a la primera su verdadera vocación. Medicina, Letras, ¿Teología? Prefería practicar la equitación y aumentar su exclusiva colección de escarabajos. En 1830 continuaba residiendo en el Christ’s College de Cambridge para convertirse en pastor y cumplir los deseos de su padre, cosa que no sucedería.

No tardó mucho tiempo en formar una panda de amigos: John Maurice Herbert, Whitley, Heaviside, Lovett, Blane, Watkins y H. Lowe. Hasta ahí nada fuera de lo normal, ni siquiera el hecho de que, una vez a la semana, los ocho camaradas se dieran cita para cenar. Bien turnándose en la estancia de cada uno, que hacía las veces de anfitrión, o bien visitando alguna de las tabernas de los caminos que circundaban la ciudad. El grupo presidido por Darwin fue bautizado como El Club de los Glotones (The Glutton Club), y no precisamente porque sus miembros fueran dados a los excesos en la mesa, al menos no en cuestión de cantidades, de hecho algunos de ellos eran sumamente frugales en sus comidas.

Esta autodenominación brotó para burlarse de otro grupo de estudiantes que se hacían llamar, en lengua griega, Los amantes de las golosinas —a lo Harry Potter, debió sonar algo así como Látreis tis karamélas—. Todos ellos eran muchachos relativamente cultos, vástagos de familias burguesas o incluso nobles, estudiando lejos de casa y con mucho tiempo para pensar. ¿Qué podía salir mal? Con esta juvenil rivalidad entre estudiantes comenzó todo.

Un club de retos culinarios

Acudiendo a las fuentes, como los archivos públicos que guardan diarios y correspondencia de algunos de ellos o sus familiares, aparecen joyas con las que podemos deleitarnos, salvo que seamos proclives a la emesis. Lo que comenzó siendo un club de gastronomía popular donde se cenaban chuletas de cordero o frijoles con tocino —hay que recordar que las cenas inglesas son parecidas a nuestros almuerzos—, degeneró inexorable en un club de retos que abarcaba desde lo absolutamente friki, hasta lo más irracional y testosterónico culinariamente hablando. Así, entre desafíos, bravatas y apuestas en el blackjack, cambiaron las alubias y el ovino por «aves y bestias ignotas para el paladar humano ».

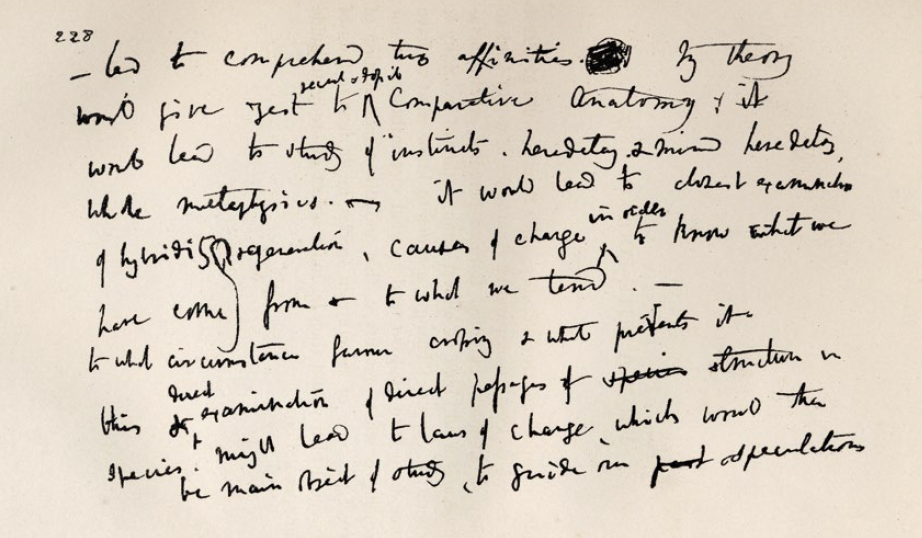

Entre otras ambrosías cenaron halcón, avetoro (probablemente Botaurus stellaris, una garza que habita todo el año los humedales del sur de Gran Bretaña) e incluso un viejo búho pardo (probablemente un cárabo común, Strix aluco), y transcribo literalmente del libro The Life and Letters of Charles Darwin (Vida y correspondencia de Charles Darwin), editado por su hijo Francis a finales del siglo xix: «que tenía un sabor indescriptible». Confiamos en que, al menos, la rapaz nocturna estuviera debidamente servida. Tan pésimas debieron ser su sapidez y su textura fibrosa que, después de masticarlo y tragarlo a duras penas, decidieron volver definitivamente a las chuletas, el tocino y las alubias; todos salvo su intrépido presidente, Darwin, que no parecía dispuesto a que una mala experiencia diera al traste con sus ansias de descubrir nuevos sabores.

Un año después, a finales de diciembre de 1931, el naturalista se embarcaba junto a Robert FitzRoy en el archifamoso Cherokee HMS Beagle para atravesar los océanos. Lo que iba a ser un viaje de dos años acabaría siendo una aventura de cinco largos años, con veintiún meses en alta mar. Hasta entonces, que sepamos por fuentes solventes, había comido avetoro, halcón y un desabrido y correoso búho pardo. La cosa no iba a quedar en bichos alados, y la expedición alrededor del mundo le brindaba una oportunidad única para continuar degustando los aromas y las texturas del mundo.

Y, por supuesto, no todos los experimentos iban a salir mal. En la Patagonia argentina —no hurgaremos en viejas heridas angloaustrales— el temerario Darwin probaría «la mejor carne del mundo». No, no se trataba de un suculento solomillo de angus a la parrilla, esa raza no llegaría a La Pampa hasta finales del siglo xix, ni chuletones de la jugosa, poco agraciada y hoy extinta, vaca ñata argentina.

Donde fueres, haz lo que vieres

Las largas temporadas que pasaba en tierra firme en cada una de las escalas que realizaba, además de para recolectar especímenes de animales y plantas, las aprovechaba para conocer la cultura local. En la Patagonia pudo recorrer largas distancias a caballo con gauchos, que le hacían de guías por la región. Con armas de fuego pudo cazar algunos ciervos, quizás ejemplares de huemul (Hippocamelus bisulcus), hoy en peligro de extinción; y lo mejor de todo, roedores gigantes, entre ellos uno de color chocolate de unos nueve kilos que describió como «la mejor carne que he probado». Por el peso, quizás se tratase de un ejemplar de chancho de agua (Hydrochoerus hydrochaeris), los agutís suelen ser más pequeños.

Junto a los gauchos también aprendió cómo cazar ñandús con boleadoras. Las boleadoras son unas primitivas pero eficaces armas arrojadizas o contundentes, dependiendo de si se lanzan o no. Se componen de unas cuerdas de fibra vegetal o cuero trenzado que tienen asidos pesos en los extremos, bolas macizas de piedra pulida. Con toda probabilidad usara las conocidas como ñanduceras, unas boleadoras dobles de tamaño pequeño que difieren de las triples que solemos imaginar girando peligrosamente sobre la cabeza de los cazadores a caballo.

Además del chancho de agua, comió albóndigas de huevo de estos primos del Correcaminos. Almorzó armadillo, cocinado al fuego sin su dura coraza exterior, que le supo a pato auténtico. También tuvo la oportunidad de probar el puma, «uno de los platos favoritos del país». Volviendo a los ñandús, se relata un episodio que tuvo lugar durante una cena de Navidad en Puerto Deseado. Sin fortuna, habían estado meses rastreando nidos y tratando de cazar ejemplares de un pequeño ñandú que habitaba la región. Los animales solían ir en grupos grandes, como los dinosaurios herbívoros de Jurasic Park, pero con los medios de que disponían no resultaba sencillo atraparlos, ni siquiera con las escopetas de caza.

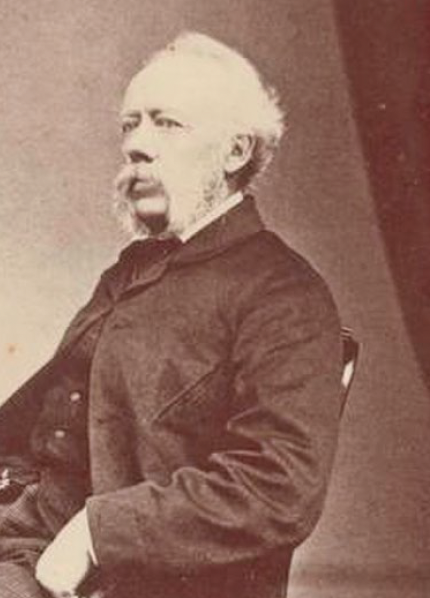

Finalmente lograron capturar uno de estos esquivos pájaros. El certero cazador había sido Conrad Martens —Martens y Darwin alimentaron una gran amistad el tiempo que pasaron juntos en la expedición—, un avezado ilustrador que había sido reclutado durante el viaje para que, con sus lápices y pinceles, levantara acta gráfica de los especímenes, hechos y lugares más relevantes; aún faltaban algunos años para que las cámaras fotográficas fueran empresa factible.

Por un infortunado accidente, el animal terminó cocinado sobre la mesa de los hambrientos comensales. Cuando el naturalista se dio cuenta del error, tomó los restos que aún quedaban, las alas, las plumas más grandes, huesos, patas y cabeza, los empaquetó en la bodega para su conservación y los envió a Inglaterra junto a otros especímenes.

Del resto del ave ya se había dado buena cuenta durante la cena. Podemos imaginar el olor de la bodega del barco, llena de cajas y barriles, en altamar. Trementina para preservar las pieles, jabones arsenicales, polvos conservantes, vejigas, barnices, algún bichejo que se descompondría… todos sumados a los sahumerios propios de la embarcación, del océano y de los estuarios. Debieron de crear una sinfonía ecléctica e intensa.

Más animales exóticos en la mesa

Los hogares estaban lejos y las cartas podían tardar más de seis meses en llegar; a pesar de ello las fiestas navideñas no tenían por qué ser necesariamente sobrias. Robert FitzRoy había atracado el Beagle a unos mil kilómetros al norte del cabo de Hornos, la parte más austral del continente, una zona fría y agreste. En sus incursiones a tierra, con cierta fortuna, Darwin consiguió derribar un guanaco (Lama guanicoe), una suerte de camello sin gibas parecido a la llama, pero salvaje. Su peso vivo fue de algo más de setenta kilos. Finalmente resultó perfecto como plato principal, ya que el ñandú se les había atragantado en esa lejana y exótica cena de Navidad.

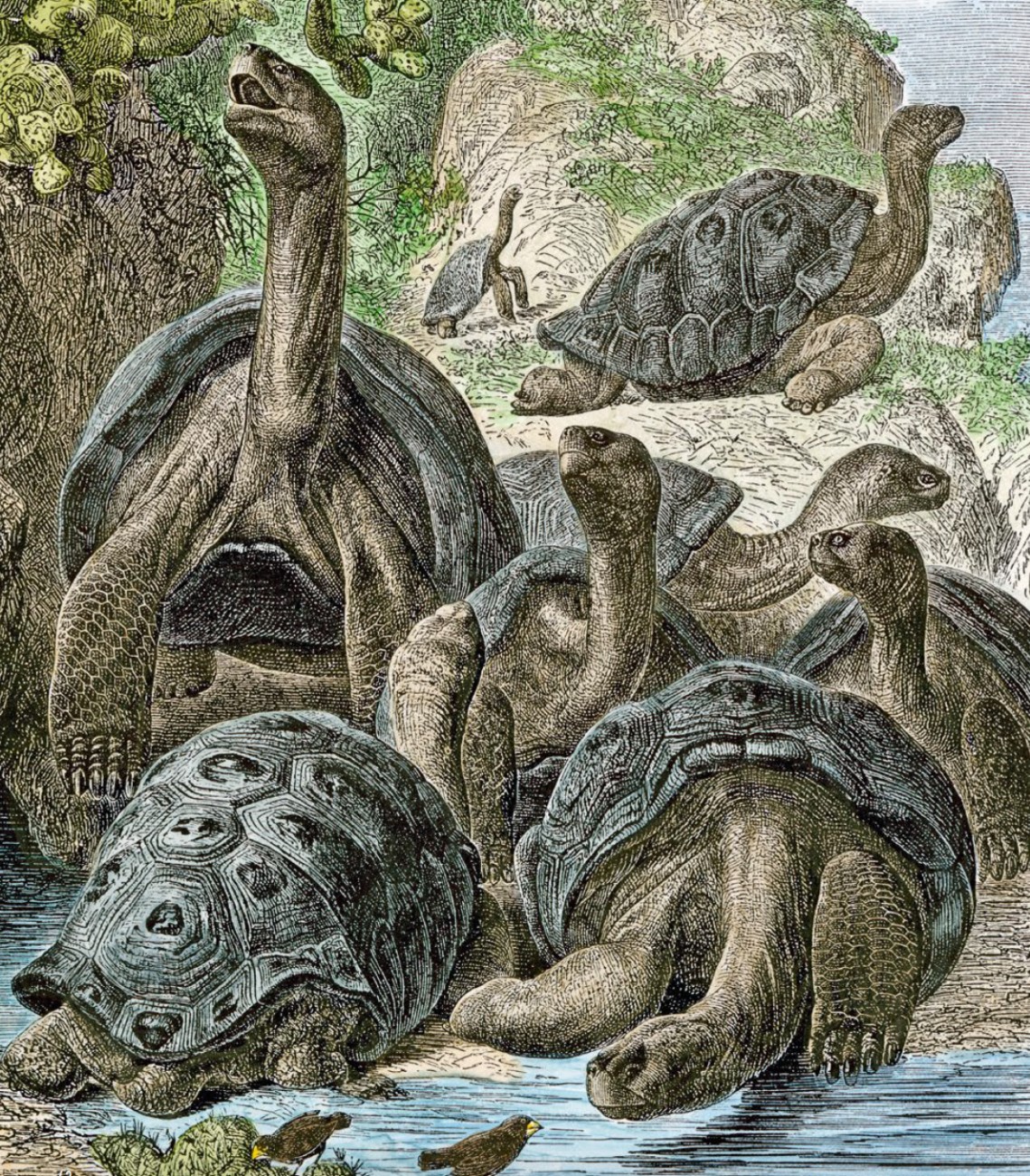

Llegada a las Galápagos

Pero si por algo es conocido el precursor de la teoría de la evolución es por sus andanzas en las islas Galápagos, las islas volcánicas que más han contribuido a entender de dónde venimos y las que más veces hemos visto en los documentales de naturaleza. Los animales que las habitaban tampoco se iban a librar de formar parte del menú especial de los aguerridos expedicionarios. A falta de otra cosa, la carne de tortuga (complejo Chelonoidis nigra) era allí el sustento principal. Algunas de ellas eran tan grandes que se necesitaban más de seis hombres para poder transportarlas al barco, hasta diez en algunos casos. Entre otros modos culinarios, «se freían en su propia grasa».

Las iguanas endémicas de las islas (Amblyrhynchus cristatus) también se acabaron cocinando. En un solo día fueron capaces de dar caza a cuarenta ejemplares mientras trataban de huir y llegar torpemente a sus escondrijos. FitzRoy comentó en alguna ocasión que «no eran mala comida». A pesar de todo, la verdadera preocupación fue el agua dulce. El tiempo transcurría y en la isla casi no existían reservas de agua, salvo exiguas pozas de difícil acceso. Por suerte fueron auxiliados por un ballenero estadounidense, que les cedió tres toneles justo antes de que la situación se volviera francamente complicada.

En las Galápagos, en la actual isla de San Cristóbal (antigua isla de Chatham) y hablando también de tortugas y agua dulce, Darwin anota en sus diarios más lindezas, en este caso hídricas: «cuando las tortugas llegan sedientas al agua dulce, sin prestar atención alguna a los espectadores, comienzan ávidamente a beber. Entierran la cabeza hasta los ojos en el barro y tragan unos diez sorbos por minuto. Los nativos, cuando tienen mucha sed, a veces las sacrifican y beben el contenido acuoso de sus vejigas, que son de gran capacidad. Yo probé un poco, sabía ligeramente amargo. Sin embargo el agua contenida en el pericardio de la tortuga era más límpida y pura».

En la isla, además de otra escultura de Darwin, en este caso una de bronce oscuro que le representa de joven, escoltado por una enorme tortuga, una foca y una iguana (algún desalmado arrancó el pinzón que se posaba liviano sobre su hombro), se levanta un importante santuario, una estación de cría y refugio de tortugas, La Galapaguera de Cerro Colorado. Todo ha cambiado, ya nadie necesita destripar una tortuga para comer ni beber.

Avetoros, iguanas, pumas, halcones, búhos, armadillos, tortugas, camellos sin joroba, extraños roedores, vejigas y pericardios de tortuga… Muchos os preguntaréis qué sucedió con el pequeño ñandú que parte de la tripulación se había zampado. Como dijimos, los restos fueron debidamente embalados y enviados para su estudio a Londres.

Al tiempo, John Gould, el zoólogo encargado de recibir «completas tribus de animales de las que no sabía absolutamente nada» y al que todos conocemos por dar nombre a los diamantes —esos ruidosos pajarillos de colores imposibles—, confirmó que los pocos restos que habían sido rescatados de la cena de Navidad en Puerto Deseado eran nada más y nada menos que una nueva especie avícola. La Zoological Society de Londres dio el visto bueno y el ñandú se bautizó como Rhea Darwinii. Y de este modo, aunque por los pelos —en este caso por las plumas— se le conoce con el nombre «ñandú de Darwin»... Así se escribe la historia de la Ciencia.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante