Cuando Hannah Cairo se enfrentó a un problema en su clase de análisis armónico, no esperaba que terminaría desafiando un principio aceptado por generaciones de matemáticos. Era solo un ejercicio más, planteado como opción para estudiantes curiosos. Pero esa curiosidad la llevó a cuestionar la validez de una conjetura que llevaba más de cuarenta años sin resolverse. A los 17 años, esta estudiante, que aún no había terminado el instituto, presentó un contraejemplo que refutaba la llamada conjetura de Mizohata-Takeuchi.

Este resultado, lejos de ser anecdótico, ha tenido un eco inmediato en la comunidad matemática. Su trabajo, meticuloso y riguroso, desmonta uno de los pilares sobre los que se intentaban apoyar estimaciones fundamentales dentro del análisis de Fourier. La autora presentó su hallazgo en un congreso internacional en El Escorial, rodeada de investigadores consolidados, y lo respaldó con un artículo que ahora circula en arXiv y ha sido recibido con interés por especialistas del campo.

Qué es la conjetura de Mizohata-Takeuchi

La conjetura de Mizohata-Takeuchi surgió en los años setenta en el contexto del estudio de ciertas ecuaciones diferenciales parciales, en particular del análisis de cuándo el problema de Cauchy está bien planteado en presencia de operadores con perturbaciones de primer orden. La formulación precisa aparece en el trabajo del matemático japonés Jiro Takeuchi y fue posteriormente refinada por Sigeru Mizohata. El enunciado puede parecer técnico, pero se resume en una afirmación sobre cómo ciertas funciones, llamadas operadores de extensión de Fourier, deberían comportarse al integrar sus valores con un peso determinado.

Dicho en términos más sencillos, la conjetura postulaba que, dadas ciertas condiciones sobre una superficie curva y una función definida en ella, era posible controlar cuánto “se dispersa” su transformación al espacio real, usando una medida geométrica conocida como la transformada de rayos X. Esta conjetura estaba directamente relacionada con otros grandes problemas abiertos, como las conjeturas de restricción de Fourier y de Kakeya, y se consideraba un paso intermedio hacia su resolución.

Qué ha demostrado Hannah Cairo

Lo que Hannah Cairo ha hecho es construir un contraejemplo explícito que demuestra que la conjetura de Mizohata-Takeuchi no puede ser cierta de forma general. En su artículo, Cairo presenta una familia de estimaciones Lp del transformado de rayos X para medidas positivas y muestra que, para cualquier superficie de clase C2 que no sea un plano, se puede encontrar una función y un peso tal que se rompe la desigualdad esperada por la conjetura.

La frase clave del paper dice: “Para cualquier superficie C2 que no sea un plano, existe una función y un peso no negativo tal que…” la desigualdad propuesta por la conjetura falla con una pérdida logarítmica. Esta afirmación, aunque técnica, tiene profundas implicaciones: la estrategia basada en esta conjetura para resolver otros problemas queda descartada.

Además, la autora conecta este resultado con varias otras conjeturas importantes. Su contraejemplo también afecta de forma indirecta a la conjetura de Stein, mostrando que tampoco puede ser cierta en su forma más fuerte. En palabras del artículo: “El teorema 1.2 implica que la conjetura de Stein es falsa tal como está formulada en la conjetura 1.4”.

La conjetura de Mizohata-Takeuchi para que lo entienda cualquiera que esté en la playa

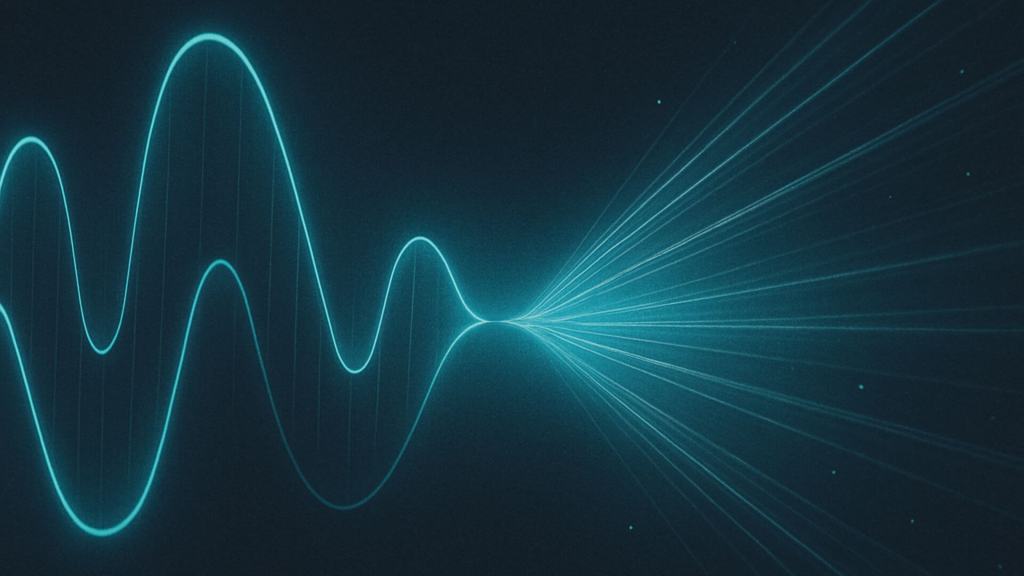

Imagina que estás tumbado en la arena, viendo cómo las olas llegan a la orilla. Ahora piensa en que esas olas no vienen al azar, sino que se pueden describir con fórmulas matemáticas que dicen cómo se propagan, cómo se cruzan entre sí o cómo se descomponen en otras más pequeñas. Eso, a grandes rasgos, es lo que estudia el análisis armónico: cómo representar fenómenos complejos (como una ola, una señal de sonido o una imagen) a partir de “ondas más simples”, usando herramientas como las transformadas de Fourier. La conjetura de Mizohata-Takeuchi es una afirmación matemática que intentaba decir: “si estas ondas simples cumplen ciertas condiciones, entonces podemos garantizar que su comportamiento global también se comporta bien”.

Más concretamente, esta conjetura decía que, si uno tomaba una función bien definida sobre una superficie curva (como una campana o una esfera) y la proyectaba al espacio de una forma concreta (mediante lo que se llama un operador de extensión de Fourier), entonces esa proyección estaría controlada, es decir, no se desbordaría. Y esa “controlabilidad” se medía con algo llamado transformada de rayos X, que, por así decirlo, consiste en recorrer el espacio con rayos rectos y ver qué tan intensa es la función a lo largo de esas trayectorias. Si el resultado de esa suma de intensidades se mantenía dentro de ciertos márgenes, entonces todo iba bien. Lo que Hannah Cairo ha demostrado es que, en algunos casos, esto no se cumple, y por tanto, la conjetura no es válida en general. ¿El resultado? Una forma de pensar sobre las ondas y sus límites que durante 40 años parecía fiable… ya no lo es.

Un problema con historia y consecuencias

La conjetura no era simplemente un resultado aislado. Su interés residía en que, de haber sido cierta, habría implicado automáticamente varios otros teoremas dentro de la teoría de restricción de Fourier. En concreto, se esperaba que pudiera usarse para probar estimaciones multilineales sin pérdidas de tipo RεRε, un objetivo central en el análisis armónico contemporáneo. Pero como indica el propio artículo, “el teorema 1.2 muestra que no es posible usar este enfoque para probar la conjetura de restricción multilineal”.

Esto no significa que todas las aproximaciones basadas en esta línea de trabajo queden descartadas. Algunos autores han propuesto versiones más débiles o locales de la conjetura, que podrían seguir siendo válidas. El artículo plantea una nueva posibilidad: una reformulación local con una pérdida controlada de tipo RεRε, mucho más razonable desde el punto de vista técnico. En este sentido, la refutación no destruye un camino, sino que redirige la búsqueda hacia versiones más realistas del problema.

Cómo llegó hasta aquí

El interés de Hannah por las matemáticas viene de lejos, pero su formación ha sido poco convencional. Originaria de Nassau (Bahamas), se trasladó a Estados Unidos y comenzó a tomar clases universitarias en paralelo al instituto. Escribía a los profesores para pedir permiso para asistir a sus cursos, y así llegó a estudiar con Ruixiang Zhang, quien le propuso como tarea voluntaria trabajar sobre una versión simplificada de la conjetura.

A partir de ahí, su implicación fue total. En lugar de buscar una demostración, optó por buscar un contraejemplo, una estrategia arriesgada que terminó siendo la clave. Usó herramientas geométricas, análisis de frecuencias y técnicas de proyección para construir una función que violara la desigualdad supuesta. El proceso fue exigente, y requirió convencer a su propio profesor de que el resultado era válido.

La construcción de Cairo se basa en técnicas de geometría de incidencias y argumentos de proyección multilineales. Uno de los puntos centrales del paper es un lema sobre cómo las proyecciones de ciertos conjuntos de puntos distribuidos en una superficie no pueden concentrarse en un solo plano, lo que impide que la desigualdad se mantenga universalmente. En su formulación rigurosa, la autora ofrece incluso un modelo explicativo más simple (una “versión con mentiras piadosas”) para ayudar a los lectores a seguir el razonamiento antes de presentar la demostración formal.

La recepción de la comunidad matemática

El resultado fue presentado en el prestigioso congreso internacional de análisis armónico en El Escorial, un evento de referencia para este campo. Allí, Cairo impartió una charla sobre su trabajo ante especialistas del área. Su presentación no pasó desapercibida: no solo por el contenido del paper, sino también por su dominio del lenguaje técnico y claridad expositiva.

Este tipo de contribuciones, sobre todo viniendo de una persona tan joven, son inusuales en matemáticas puras. No se trata solo de una curiosidad biográfica, sino de un aporte real a un problema abierto y debatido desde hace décadas. Su resultado ya se discute en seminarios y artículos de otros investigadores, y es previsible que tenga repercusión en desarrollos posteriores en análisis armónico y teoría de Fourier.

La comunidad no solo ha valorado la corrección técnica del resultado, sino también su impacto conceptual. Cairo ha demostrado que ciertos caminos no llevan a la meta esperada, y que es necesario buscar rutas alternativas. La refutación de una conjetura también es una forma de avanzar, y su trabajo es un ejemplo claro de cómo se construye conocimiento científico: no solo confirmando hipótesis, sino también sabiendo cuándo y por qué descartarlas.

Referencias

- Hannah Cairo. A Counterexample to the Mizohata-Takeuchi Conjecture. arXiv:2502.06137v2 [math.CA], 12 Mar 2025. https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.06137.