A finales del siglo XX, el campo de la evolución humana, que hasta entonces se basaba de forma mayoritaria en el estudio de los fósiles y de las herramientas de piedra, estaba sumido en controversias que parecían irresolubles. Algunos paleontólogos, llamados multirregionalistas, defendían que las poblaciones humanas de cada continente descendían de antepasados arcaicos locales –en el caso de los europeos, de los neandertales–, mientras que otros postulaban un origen reciente de la humanidad, a partir de un grupo que había salido de África hacía menos de 100.000 años.

El campo de la evolución humana siempre ha sido polémico, en parte porque es difícil abstraerse del propio objeto de estudio –al cual se pertenece, al fin y al cabo–, y en parte porque interpretar relaciones de ancestralidad a partir de los rasgos del esqueleto resulta complicado. A veces, ni siquiera es fácil estar seguro de si un determinado fósil ha pertenecido a un individuo masculino o femenino.

Ahora, al cabo de veinte años, nuestros conocimientos sobre este asunto han avanzado extraordinariamente, y las cuestiones científicas que se plantean ya no se centran en entender el gran marco evolutivo, sino los detalles. Pero como suele ocurrir en ciencia, cada respuesta abre nuevos interrogantes.

Aunque es mucho lo que se ha progresado, lo desconocido parece ser infinito. Lo que ha tenido lugar para explicar esta revolución es el auge de la genómica; en concreto, de una disciplina derivada de esta, la paleogenómica, que asienta sus bases en las nuevas tecnologías de secuenciación masiva del material genético, el ADN. En esencia, aquella consiste en la recuperación y análisis de genomas de restos antiguos.

Como veremos a continuación, esta aproximación puede proporcionarnos información muy valiosa sobre la historia evolutiva del linaje humano, sus adaptaciones y afinidades poblacionales e incluso sobre la demografía, la estrategia reproductiva y el proceso de extinción de los humanos del pasado.

El ADN se degrada en función de factores ambientales; en especial, de la temperatura. Cuanto más cálido es el entorno donde se encuentra un resto, menor tiempo se conserva su material genético. La estabilidad térmica también influye, y es por este motivo por lo que las cuevas contribuyen a preservarlo. Dentro de los restos esqueléticos, el genoma de las células del individuo cuando estaba vivo se encuentra fragmentado en billones de trocitos de unas pocas decenas de nucleótidos, los eslabones químicos que forman la cadena de ADN.

El genoma humano está formado por 3.200 millones de esos nucleótidos –3,2 gigabases–, así que reconstruirlo en su totalidad es una tarea ingente pero posible. Hoy, las tecnologías de secuenciación son tan potentes que pueden generar billones de secuencias de un extracto de ADN obtenido a partir de muestras minúsculas de un fósil, de apenas unas docenas de miligramos. Eso sí, necesitamos un genoma actual de referencia para ir mapeando todos estos fragmentos y colocarlos en la zona que les corresponde. En el caso de los neandertales, por ejemplo, empleamos el genoma humano; en el de los mamuts, el del elefante asiático.

No sabemos hasta cuándo es posible retroceder en el tiempo. Ahora mismo, el récord absoluto de la maratón paleogenómica lo tiene un hueso de caballo procedente de Canadá y fechado en torno a 700.000 años, mientras que para los humanos lo ostentan unos restos de la Sima de los Huesos, en Atapuerca, de hace 430.000. En todo caso, no es algo que los nuevos avances técnicos puedan solucionar, simplemente porque el ADN se va degradando hasta devenir en unos fragmentos tan cortos que resultan irreconocibles y no pueden atribuirse con certeza a ningún organismo en concreto.

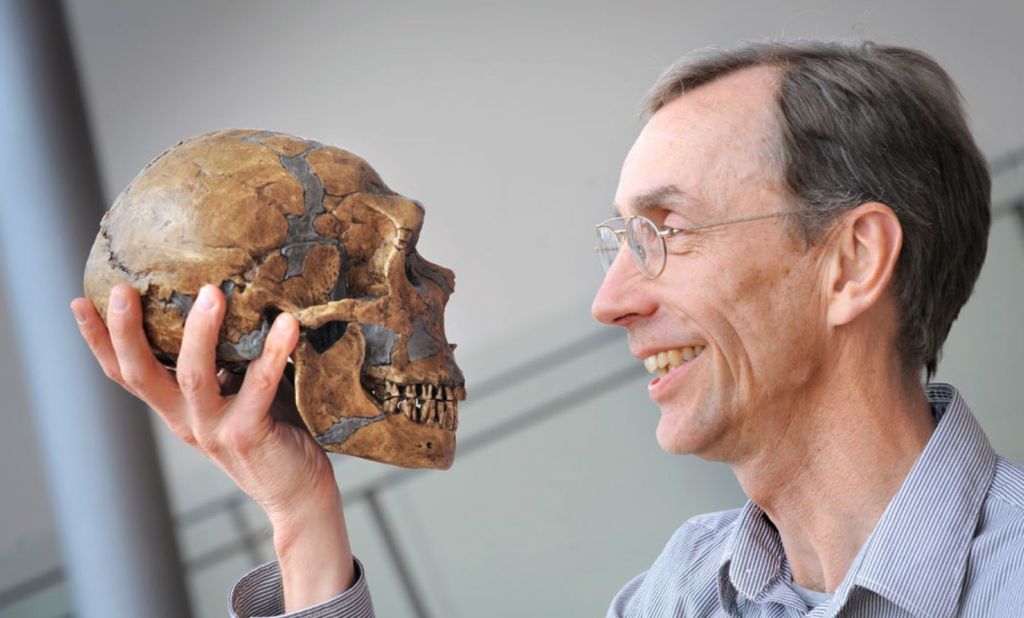

La idea de conseguir un borrador de un genoma neandertal la gestó en el año 2006 un pionero de los estudios paleogenéticos, Svante Pääbo, un investigador sueco del Instituto Max Planck de Leipzig (Alemania). Cuando se inició el proyecto, ni siquiera existían las tecnologías de secuenciación que permitieron su culminación en el año 2010. Se estuvieron analizando muestras de neandertales de distintos enclaves, entre ellas, de la cueva de El Sidrón, en Asturias, y al final se decidió proseguir con tres del yacimiento croata de Vindija.

A partir del genoma neandertal, se pudo constatar que su linaje y el nuestro divergieron hace unos 600.000 años, aproximadamente, y que desde entonces fueron acumulado cambios en cerca de un centenar de genes. Las diferencias entre ambos grupos humanos, tanto a nivel esquelético como en otras características que no fosilizan, debían encontrarse en este corto listado de genes o, probablemente, en la forma diferencial en que se regula su expresión a nivel genómico.

Con posterioridad a este hito científico de valor innegable, se ha ido sucediendo la publicación de diversos genomas neandertales, hasta llegar a una decena de ellos, con diversas calidades de secuencia. Pero hay que decir que siempre serán pocos, y que los yacimientos que conservan ADN con calidad suficiente como para generar un genoma, ya sea total o parcial, son extraordinariamente raros.

2010 culminó con la publicación, tres días antes de Navidad, del genoma de unos homininos misteriosos, de los cuales se desconocía todo y que aún hoy carecen de una definición taxonómica convencional: los llamados denisovanos. La cueva de Denisova –su nombre deriva de Denis, un ermitaño ruso que vivió allí en el siglo XVIII– se halla en Rusia, en las montañas de Altai, cerca de las fronteras de Mongolia y Kazajistán.

En 2008, un arqueólogo ruso descubrió en ella un minúsculo fragmento de hueso que correspondía a la falange distal de un dedo meñique. Cuando los investigadores del Instituto Max Planck lo analizaron, descubrieron que su ADN se hallaba inusualmente bien conservado, y en pocos meses pudieron recuperar su genoma completo. Con posterioridad, la datación de este fósil arrojó una antigüedad de hace entre 51.000 y 76.000 años.

El análisis del genoma de los neandertales reveló que su linaje y el nuestro divergieron hace 600.000 años.

Al analizar el genoma de Denisova, resultó evidente que era algo diferente del de los neandertales –de los que había divergido hace unos 450.000 años– y del de los humanos modernos. Además, el grupo que representaba había dejado rastros genómicos en los aborígenes de Australia y de Nueva Guinea de hasta un 4,5 % –ello, sumado al 2,5 % procedente de los neandertales, eleva la fracción arcaica de su genoma hasta el 7 %–. Además, se percibía un rastro residual inferior a un 1 % en los asiáticos actuales, que además parecía proceder de un grupo ligeramente distinto de denisovanos.

En estos años se han recuperado datos genómicos de otros tres denisovanos procedentes de la misma cueva, pero, para consternación de los paleontólogos, se trata de restos muy pequeños y fragmentarios, sin capacidad diagnóstica. En 2019, se descubrió parte de una mandíbula procedente de la cueva de Baishiya, en el Tíbet, que se dató en 160.000 años. También correspondía a un denisovano, aunque en esta ocasión tal cosa se supo mediante un análisis proteico, no genético.

En la actualidad, se cree que los denisovanos representan un linaje de homininos que ocupó el continente asiático y que perduró allí antes de que los neandertales colonizasen de manera mayoritaria Europa. Los humanos modernos que salieron de África se encontraron con ellos y se cruzaron, algo que pudo suceder quizá hace tan solo 15.000 años, en Nueva Guinea.

Creo no equivocarme si digo que el resultado más inesperado del proyecto del genoma del neandertal fue la constatación de que estos humanos arcaicos habían contribuido en cerca de un 2,5 % al genoma de todos los Homo sapiens fuera de África, desde los europeos hasta los aborígenes australianos o los nativos americanos.

Hasta ahora, los únicos humanos modernos que parecían carecer de una impronta neandertal en su genoma eran, paradójicamente, los originarios del sur del Sahara, los mismos que los científicos raciales victorianos consideraban los más primitivos; no obstante, un reciente estudio de la Universidad de Princeton publicado en Cell concluye que en ellos también se encuentra el rastro de nuestros primos evolutivos. En todo caso, que contemos con una pequeña parte de genoma neandertal significa que en algún momento ambos grupos se encontraron y se hibridaron.

No sabemos dónde ocurrió, pero pudo ser en Oriente Próximo, cerca de la salida de África, hace entre 50.000 y 70.000 años. En ese periodo, encontramos en Israel fósiles que parecen de neandertales y otros que parecen de humanos modernos, aunque no en el mismo yacimiento. La genética aporta pistas sobre el momento en que ocurrió, porque, cuando se cruzan dos especies, los bloques genómicos resultantes se van fragmentando en cada generación. A partir de su longitud, se puede inferir cuántas han transcurrido desde la existencia del primer híbrido, con la mitad del genoma neandertal y la otra mitad del Homo sapiens.

El hallazgo de que los denisovanos también se habían hibridado con nuestros antepasados indicó que este fenómeno no era único, pero nadie estaba preparado para la cantidad de eventos de este tipo que se han descrito. El propio genoma denisovano contiene rastros de otro hominino más antiguo, situado en un tiempo de divergencia genética de un millón de años, que podría ser un Homo erectus.

Un fósil de Homo sapiens de entre 37.000 y 42.000 años de antigüedad procedente de la cueva de Oase, en Rumanía, reveló que el individuo al que había pertenecido tuvo un antepasado neandertal entre cuatro y seis generaciones atrás. Le había legado un 7,5 % de su genoma.

Precisamente, al analizar en detalle el genoma de un neandertal de la citada cueva de Denisova –en este caso, un hueso del pie–, se descubrió que una pequeña fracción procedía de humanos modernos primitivos que tenían afinidades con los actuales africanos. Este encuentro correspondía a una salida de África anterior y desconocida, que podría haber ocurrido hace 120.000 años. Es probable que resultara fallida, pero dejó una huella genética. Esta es solo discernible en este espécimen neandertal en concreto, pero no en los europeos.

La culminación de esta historia de cruces recurrentes es el análisis del genoma de un fragmento de hueso procedente también de Denisova –este había sido digerido por una hiena y aun así conservaba ADN–, cuyo dueño vivió hace entre 79.000 y 118.000 años. Este se correspondía con un híbrido de primera generación, con un padre neandertal y una madre denisovana.

La probabilidad de analizar un resto al azar del registro fósil y encontrarse con algo semejante tiene que ser muy baja, así que no sabemos si se trata de un caso de suerte extrema o una señal de que estos acontecimientos eran habituales. Y, sin embargo, no podrían serlo mucho, porque los linajes evolutivos de neandertales y denisovanos son perfectamente discernibles a nivel genético. Es probable que Denisova estuviera situada en la frontera de la distribución de ambos grupos y que la cueva la ocuparan unos u otros en distintos momentos. Estos contactos serían mucho más difíciles en sus respectivas áreas, al oeste o al este de Eurasia.

La acumulación de hibridaciones, algunas con repercusión planetaria y otras, como la de Oase, quizá restringidas a unos pocos individuos, ha implicado un cambio en el modelo de la evolución humana. Tienen que haber sido episodios recurrentes que se dieron en diferentes regiones, entre varios linajes y en distintos momentos. Es más un patrón que una anécdota, y muestra, además, que ninguno de los dos modelos evolutivos enfrentados y existentes hace un par de décadas tenía toda la razón. En todo caso, se trataba de simplificaciones. La realidad es más compleja.

La hibridación se dio en diferentes regiones y momentos y entre varios linajes: es más un patrón que una anécdota.

Aunque muchos humanos modernos llevamos una parte de neandertal muy pequeña, hay en ella unos cuantos genes, y diversos investigadores se han dedicado a explorar su cometido. A veces es difícil establecer cómo funciona exactamente uno, y no digamos ya qué diferencias pueden darse si presenta o no variantes neandertales. No obstante, sí sabemos que hay algunos relacionados con el metabolismo, con aspectos fisiológicos de la piel, la pigmentación, el sistema inmunitario o los ritmos circadianos. Hoy, varios se asocian con ciertos trastornos, por ejemplo de tipo cardiovascular, pero eso es porque las condiciones de vida actuales no son como las que imperaban en el Paleolítico. A veces, los genes que ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir como cazadores-recolectores resultan perjudiciales ahora, cuando tenemos la nevera llena al lado del sofá.

Es evidente que, en el pasado, esos genes neandertales facilitaron que nos adaptáramos más rápido a unas condiciones distintas a las que se daban en África. Sin duda, las regiones por las que iban extendiéndose nuestros antepasados eran más frías –la vida en ellas requeriría una dieta más cárnica y calórica– y presentaban periodos de oscuridad acentuados a lo largo del año. En ellas, quizá había agentes patógenos distintos, a los que los neandertales llevaban miles de años adaptados.

Tan interesantes son las regiones del genoma donde tenemos genes neandertales como aquellas que están vacías de ellos, porque esto significa que allí hay genes que aceptan muy poca variación y, por tanto, pueden ser esenciales para la definición de nuestras peculiaridades como especie, esto es, como Homo sapiens. Distintos grupos de investigación están estudiando estos desiertos de herencia neandertal y han descubierto que en ellos hay genes relacionados con la función reproductiva y nuestras capacidades cognitivas. Sin embargo, este tipo de iniciativas llevarán muchos años de trabajo, por las dificultados técnicas que entrañan.

En realidad, no tenemos un genoma, sino dos, ya que recibimos una copia de cada cromosoma del padre y otra de la madre. Estas copias no son idénticas, sino que pueden presentar cambios que dependen en última instancia del tamaño de la población –o de la especie– en el pasado. Cuanto mayor es, más diferirán ambas copias de cada cromosoma. Cuando una población ha sido pequeña durante miles de años, recibimos numerosos fragmentos a lo largo del genoma que son idénticos en las dos copias; y cuando nuestros progenitores son consanguíneos, nos legan largos fragmentos cromosómicos que no muestran variación, porque proceden de un antepasado común.

En los genomas arcaicos disponibles, podemos observar una gran acumulación de pequeñas zonas sin variación genética, que es señal evidente de un largo declive demográfico. En el caso del neandertal de la cueva de Denisova, cerca de una cuarta parte de su genoma no tiene variación alguna, lo cual sugiere que ese individuo descendía de medios hermanos o quizá de tío y sobrina. Si se dieron cruces consanguíneos, es probable que fuera por la falta de parejas alternativas, en grupos progresivamente aislados y cada vez menos numerosos.

Esta carencia de diversidad genética tiene un efecto colateral en la viabilidad de la especie, pues permite la acumulación de mutaciones con efectos negativos, algunos de los cuales pueden manifestarse a nivel esquelético. Otros afectarían a aspectos cognitivos o relacionados con una menor fertilidad, por ejemplo.

Desde un punto de vista genético, los neandertales tienen señales parecidas a las que observamos en especies que se hallan en plena crisis demográfica, como los linces ibéricos. Con independencia del efecto que otros factores pudieran tener en su desaparición final, como la llegada inesperada de los humanos modernos a Europa hace unos 45.000 años, es posible que los neandertales estuvieran en cierta manera condenados a la extinción.

Su propia estructura social podría haber contribuido a exacerbar los efectos de su largo declive. Los datos recabados en algunos yacimientos, como El Sidrón, indican que formaban grupos familiares pequeños, de entre diez y quince individuos, y que practicaban la exogamia, esto es, el intercambio de mujeres entre grupos que se organizan por vínculos familiares masculinos. A medida que la población fue disminuyendo, estas redes sociales dejaron de actuar y las comunidades quedaron aisladas, dispersas en áreas geográficas enormes.

Por el contrario, recientes análisis genómicos en grupos de Homo sapiens del Paleolítico superior, como los restos del yacimiento de Sungir (Rusia), indican que había menos vínculos familiares dentro de ellos y redes de intercambio social más extensas, asociadas posiblemente a una demografía expansiva.

El hecho de que no hayamos detectado genes de humanos modernos en los genomas de los neandertales europeos de hace entre 40.000 y 50.000 años sugiere que tal vez eran menos receptivos a acoger a individuos que fueran resultado de un cruce con Homo sapiens. Es posible que estos últimos resultaran ser más flexibles desde un punto de vista social y cultural.

Sin duda, el periodo temporal más interesante que queda por explorar es el de los primeros neandertales, aunque en él el registro fósil es más escaso y las dificultades técnicas mayores. La reciente secuenciación de dos especímenes de hace unos 120.000 años, procedentes de Hohlenstein-Stadel (Alemania) y Scladina (Bélgica), ha mostrado que son muy parecidos a los últimos representantes del linaje, de unos 40.000. Es decir, hay al menos 80.000 años de continuidad genética en el continente europeo, lo cual coincide con una notable homogeneidad morfológica del registro fósil durante ese momento.

A medida que retrocedemos en el tiempo, los datos genéticos se vuelven más escasos, pero también más llamativos. La extrapolación de la variación de estos genomas hacia el pasado más remoto, así como la escasa información procedente de la Sima de los Huesos, sugiere que el linaje neandertal procede de África y entra en Europa hace cerca de medio millón de años, donde sustituye a otros homininos locales que tienen más afinidades genéticas con los denisovanos. La integración de estas pruebas genéticas con otras derivadas de la arqueología y la paleontología puede ayudar a entender el origen del citado linaje neandertal y el contexto paleoclimático de dicha migración.

Podemos pensar que la paleogenómica ha llegado ya a sus límites temporales, y probablemente es cierto. Sin embargo, hay buenas noticias. No hace mucho se ha podido constatar que las proteínas del esmalte sobreviven en algunos dientes hasta al menos dos millones de años y probablemente más. Ello implica que pronto dispondremos de árboles evolutivos basados en datos moleculares que llegarán hasta el origen del género Homo y quizá antes.

La revolución del conocimiento que implican las nuevas disciplinas científicas, basadas en tecnologías que eran impensables hace apenas diez años, seguirá en el futuro y requerirá de una visión transversal y multidisciplinaria de la evolución humana.