Las mujeres de finales del siglo XIX no tenían voz ni voto, ni dentro ni fuera de casa. Pero, pese a su incuestionable inferioridad de oportunidades con respecto a los hombres, algunas lograron despuntar. Unas lo hicieron en las artes o las ciencias, otras pusieron su grano de arena para que la lucha feminista siguiera avanzando. El XIX fue en Europa un siglo de transición entre el Antiguo Régimen de los privilegios y el capitalismo que aún vivimos. Para muchos es el mayor cambio de la humanidad, solo equiparable a la Revolución Neolítica. Y, aun si no fuera el mayor, sí podemos afirmar que fue el cambio más crucial.

En España, dicha transformación estuvo protagonizada por la revolución liberal, que arrancó en 1808 con la guerra de la Independencia y la Constitución de Cádiz como referente y se apagó en 1874, con el inicio de la Restauración borbónica. Las clases medias intentaron encontrar un régimen político que combinase libertad y orden, y conllevó beneficios en tres terrenos: en lo político, la soberanía pasó de depender de la voluntad divina a basarse en los derechos del hombre (libertad, igualdad y propiedad); en lo social, se defendió la igualdad ante la ley, y en lo económico, se proclamó el derecho de todos los hombres a acumular riquezas. De ninguno de estos tres ámbitos sacó partido la población de sexo femenino.

Para empezar, la Constitución de 1812 reconocía el derecho de voto solo a los varones mayores de 25 años, excepto los que no tuvieran oficio conocido, los sirvientes domésticos y los españoles de origen africano (los negros). Del de las mujeres, ni se hablaba. Por otro lado, la educación diferenciada entre niños y niñas perjudicaba a estas últimas, pues las orientaba claramente hacia las tareas domésticas y las alejaba de la lectura y la escritura, o sea, de la cultura. Algo lógico si se piensa que el único destino que se esperaba de ellas era el cuidado de la familia y el hogar. Con estas palabras lo evidenciaba el diputado Manuel José Quintana: «Entiendo que, al contrario de la instrucción de los hombres, que va dirigida al intelecto, al cerebro, la enseñanza de las mujeres va dirigida al aprendizaje de las labores propias de su sexo, a las cuestiones domésticas, siendo también necesario recurrir a los principios morales y religiosos».

Las primeras reivindicaciones feministas se centraron en reclamar la libertad económica

Se entiende así que en 1850 el 80 % de las mujeres fueran analfabetas. Y para que todo quedase atado y bien atado, la discriminación se legalizó. El Código Civil de 1889 seguía relegando a la mujer al papel de esposa y madre que ya contemplaba el Código Napoleónico. Totalmente supeditada al cabeza de familia, su capacidad de acción se limitaba drásticamente. En el seno del matrimonio se creó una realidad jurídica que la subordinaba al varón: él le proporcionaba protección a cambio de obediencia y administraba los bienes de ambos. Sin licencia marital —sin permiso del marido—, no podía disponer de su propio patrimonio, ser albacea o tutora ni aceptar herencias. Y en cuanto a los hijos, la patria potestad la ostentaba el padre, y en su defecto —únicamente en este caso—, la madre.

Con todo ello se mantenía la familia tradicional patriarcal, base del sistema político burgués decimonónico, y se garantizaba el objetivo perseguido: las féminas no solo quedaban relegadas a un papel secundario, sino que eran tratadas como menores de edad. Y su total dependencia del cónyuge se salvaguardaba con la ley en la mano: si no le obedecían adecuadamente, la autoridad pertinente se encargaría de castigarlas.

Tiempo de reivindicaciones

Como consecuencia de antiguas leyes feudales o de nuevas leyes como el Código Napoleónico, las europeas carecieron de capacidad económica. Así, resulta lógico que las primeras reivindicaciones feministas se centraran en reclamarla. Dieron algunos resultados en forma de reformas legales, como el acta de propiedad de la mujer casada en Inglaterra, de 1882, que reconocía su derecho a la propiedad y a disponer libremente de sus salarios, o una ley de 1878 que concedía a las mujeres de la Finlandia rural la mitad de la propiedad y de la herencia en el matrimonio. Aparte de en los aspectos económicos, las demandas se centraron en la educación.

Entre las españolas que exigieron cambios destaca Concepción Arenal, que optó por disfrazarse de hombre para poder estudiar Derecho. En su obra La educación de la mujer escribió: «Es un error grave y de los más perjudiciales, inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre […]. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria, grave, la vida y que si se la toma indefectiblemente un juguete». Por su parte, Emilia Pardo Bazán sostenía que «la educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión». La novelista gallega criticó los matrimonios de conveniencia en Un viaje de novios y abordó la situación femenina en Los pazos de Ulloa. Abiertas defensoras de la igualdad fueron asimismo dos reconocidas periodistas: Rosario de Acuña y Carmen de Burgos.

'Raras Avis' en las artes y las ciencias

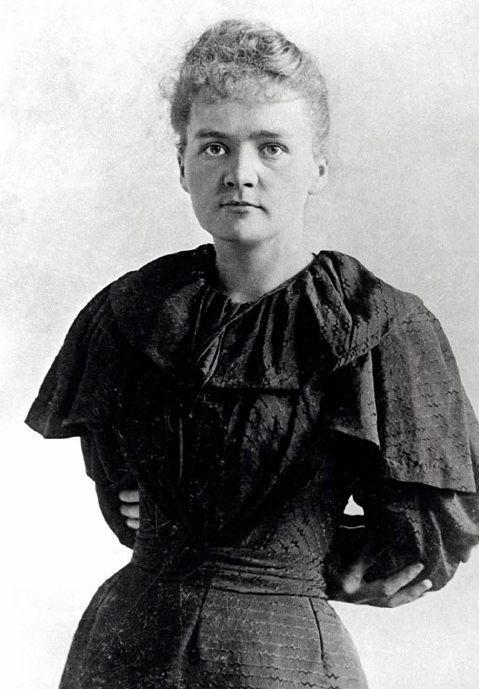

Pese a su situación de inferioridad, unas cuantas europeas del siglo XIX, igual que Marie Curie, lograron despuntar en sus respectivos campos, inmiscuyéndose así en la esfera pública reservada a los hombres. La novelista francesa George Sand se rebeló con su obra y con su vida íntima, por la que pasaron Balzac, Listz o Chopin, entre otros. Fue vilipendiada por sus relaciones, por sus maneras y su ambigüedad. A menudo vestía como un hombre, con chistera y levita incluidas, y usó seudónimo masculino. Se llamaba Aurore Lupin.

Dos artistas que despuntaron pese a estar a la sombra de varones famosos fueron Clara Schumann y Camille Claudel. Clara, que adoptó el apellido de su marido, el célebre compositor Robert Schumann, no solo se considera la pianista más brillante de la centuria, sino que se la sitúa a la altura de Franz Liszt. Hubo de enfrentarse a la separación de sus padres, a la muerte prematura de algunos hijos, al intento de suicidio y posterior fallecimiento de su esposo y a su propia infravaloración. «Alguna vez pensé que estaba dotada de talento creativo, pero he abandonado la idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo: ¿por qué empeñarme yo? Resultaría arrogante, aunque, de hecho, mi padre me condujo a ello desde muy temprano». Compuso más de sesenta piezas musicales.

También la tragedia persiguió a la escultora Camille Claudel, alumna aventajada y amante de Auguste Rodin, quien, temeroso de que le eclipsara, se aprovechó de su genialidad. Ella no dejó de esculpir pese a la incomprensión, la sensación de abandono y la escasez de dinero. Pero terminó afectándole física y mentalmente, y llegó a destrozar sus obras. Pasó las últimas tres décadas de vida en un psiquiátrico.

Si dedicarse a las artes no era tarea sencilla para ninguna fémina, seguramente lo era aún menos inclinarse por las ciencias, que también dieron grandes nombres, entre ellos el de la matemática Sophie Germain. Al saber que en la Escuela Politécnica de París, prohibida a las mujeres, había cursos a distancia, corrió a apuntarse como alumno, que no como alumna. Mediante el intercambio de cartas, varios profesores quedaron impresionados con el talento de Monsieur Le Blanc. Para cuando se supo su identidad, se había formado una reputación y una prometedora carrera. Germain ayudó a resolver uno de los grandes problemas matemáticos, el Teorema de Fermat, y contribuyó en gran medida al campo de la elasticidad.

Fue la primera mujer con permiso para asistir a las sesiones de la prestigiosa Academia de Ciencias de París. Esa misma academia premió en 1889 a Sofia Kovalévskaya por su trabajo sobre la rotación de un cuerpo sólido alrededor de un punto fijo. Por esta y otras valiosas aportaciones, Sofia tuvo un gran reconocimiento en toda Europa. Especialmente dotada para las matemáticas estaba también Ada Lovelace, que debería ser recordada por mucho más que por ser la hija del poeta lord Byron. Considerada precursora de la informática, ideó una maquina analítica capaz de realizar tareas en respuesta a distintas instrucciones algorítmicas. Sobre ella escribió: «Puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle cómo hacer. […] Es de su incumbencia ayudarnos a hacer disponible lo que ya conocemos».

Otra pionera de la ciencia fue Dorothea Klumpe Roberts, la primera mujer en obtener un doctorado en ciencias en la Sorbona, en 1893. Fue en astronomía, por un estudio sobre los anillos de Saturno. También dominaba las matemáticas, de lo que sabía un rato Florence Nightingale, la impulsora de la enfermería moderna y de la Cruz Roja británica. Usó la estadística para estudiar los altos índices de mortandad en el ejército británico; su conclusión fue que la mayoría de muertes no se debían a heridas sufridas en batallas, sino a enfermedades prevenibles contagiadas por la falta de higiene.

La dificultad de acceder a la cultura no impidió que algunas mujeres despuntaran en arte, ciencia o letras

Sufragistas en lucha

Si estas y otras mujeres despuntaron en lo que se les daba mejor, otras lo hicieron en las reivindicaciones políticas, centralizadas en la defensa del voto femenino. Sus defensoras se movilizaron convencidas de que les daría acceso a los centros políticos de decisión y a elaborar leyes que aboliesen las desigualdades entre hombres y mujeres.

Las sufragistas fueron la imagen más icónica del feminismo del siglo xix y principios del XX, sobre todo las británicas, que se dividieron entre moderadas y radicales. Las primeras estaban lideradas por Millicent Fawcett y englobadas en la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino (NUWSS por sus siglas en inglés), rechazaban la violencia y usaban como armas la propaganda, los mítines y las campañas, mientras que las segundas, bajo la batuta de Emmeline Pankhurst, cambiaron las tácticas pasivas por otras más agresivas. Pankhurst y sus seguidoras, las suffragettes, miembros de la Unión Política y Social de Mujeres (wspu), empezaron defendiendo el diálogo, pero decidieron pasar a la acción cuando después de la marcha de 1908 en Hyde Park, que reunió a 500 000 activistas, las detenciones y los encarcelamientos aumentaron. Protagonizaron huelgas de hambre, destrozaron edificios públicos, provocaron incendios y colocaron dos bombas en casa del ministro de Hacienda, David Lloyd George, por lo que Emmeline fue condenada a tres años de prisión. En mártir del movimiento se convirtió asimismo Emily Wilding Davidson, que en el derby de Epson se arrojó bajo el caballo de Jorge V como símbolo de protesta. Murió a los pocos días a causa de las heridas sufridas.

Pequeños logros

La lucha de las suffragettes dio fruto. En 1918 llegó a Gran Bretaña el sufragio femenino, aunque solo para las mayores de 30 años. Las mayores de 21 —la misma edad que se exigía a los varones— pudieron votar desde el 2 de julio de 1928. Emmeline Pankhurst no pudo verlo, pues había muerto el 14 de junio de ese mismo año.

Las sufragistas fueron la imagen más icónica del movimiento feminista, sobre todo las británicas

La igualdad en las urnas llegó antes a los países del norte de Europa. El primero en implantar el sufragio universal fue Finlandia (1906), también el primero del mundo en permitir que las mujeres fuesen elegidas al Parlamento. Y el segundo, Noruega, en 1910. Tardaron más los países de herencia romana como Francia y España. Al nuestro llegó en 1931, mientras que las francesas no se estrenaron en las urnas hasta 1946. Las alemanas, bastante antes, en 1919. Entre las referentes del feminismo germano destacan dos amigas y miembros del Partido Comunista, Clara Zetkin, que impulsó la celebración del 8 de marzo, y Rosa Luxemburgo, que murió asesinada. Para esta última, la emancipación de las mujeres «tendría que hacer soplar una fuerte oleada de viento fresco incluso en la vida política y espiritual de la socialdemocracia, que eliminará el hedor de la hipócrita vida familiar actual que, de modo inequívoco, permea incluso a los miembros de nuestro partido, tanto trabajadores como dirigentes».

Todas estas mujeres y otras, tanto las que lucharon desde las materias que dominaban como las que lo hicieron desde la primera línea del feminismo, allanaron el camino para que este pudiera seguir avanzando en la segunda mitad del siglo XX con Simone de Beauvoir, que destrozó la idea de que la supuesta debilidad femenina se debe a cuestiones biológicas. Su declaración de principios: «No se nace mujer, se llega a serlo».