Es un acto casi reflejo para la mayoría, y da igual si se trata de una receta de cocina, cambiar la batería de un móvil, conocer en qué fecha nació algún famoso o la última curiosidad científica: cuando no sabemos algo, buscamos en Google, y aparte de los artículos de Muy Interesante, uno de los resultados más frecuentes es un video de YouTube donde te explican, con mayor o menor acierto, lo que quiera que intentes averiguar.

En España, según el último informe de percepción social de la ciencia elaborado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) en 2022, casi el 49 % de los encuestados reconocían las plataformas de vídeo como uno de los medios empleados para informarse sobre ciencia y tecnología, por encima de las redes sociales (46 %), los medios generalistas (41 %) o los medios especializados (35 %).

Sin embargo, a la hora de hacer ciencia, las fuentes de información son muy distintas. Los científicos consultan las llamadas fuentes primarias, es decir, aquellas que generan el conocimiento, y no las que lo divulgan. Un científico no suele acudir a YouTube o Wikipedia, sino a una base de datos de artículos científicos. Pero en ocasiones, muy raras y anecdóticas, cuando en la esfera científica nadie ha dado con la respuesta a un enigma, la solución puede estar en el lugar más inesperado. Como YouTube.

Un enigma por resolver

La paleontología no solo se centra en descubrir dinosaurios y grandes animales prehistóricos. Una parte muy importante que ayuda a comprender cómo eran los ecosistemas del pasado está relacionada con la paleopalinología, el estudio de los granos de polen, esporas, quistes y otras formas de resistencia microscópicas de organismos del pasado, preservados en forma de microfósiles. Un equipo de investigación liderado por Bas van de Schootbrugge, de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, en colaboración con científicos alemanes, estadounidenses, británicos y australianos, se encontraba tras la pista de uno de estos microfósiles.

Normalmente estos microfósiles son muy difíciles de identificar correctamente. El caso más paradigmático de este caos es el de los acritarcos, un tipo de fósiles que incluye huevos de pequeños animales, quistes de algas, dinoflagelados, protozoos, bacterias, arqueas… e incluso restos de seres vivos pertenecientes a grupos ya extintos. De hecho, el mismo nombre ‘acritarco’ significa ‘de origen incierto’, es como un ‘cajón de sastre’ donde entran la mayoría de los microfósiles no identificados. Cuando se descubre el verdadero origen de un fósil catalogado como acritarco, deja de considerarse como tal para reubicarlo en el grupo correcto.

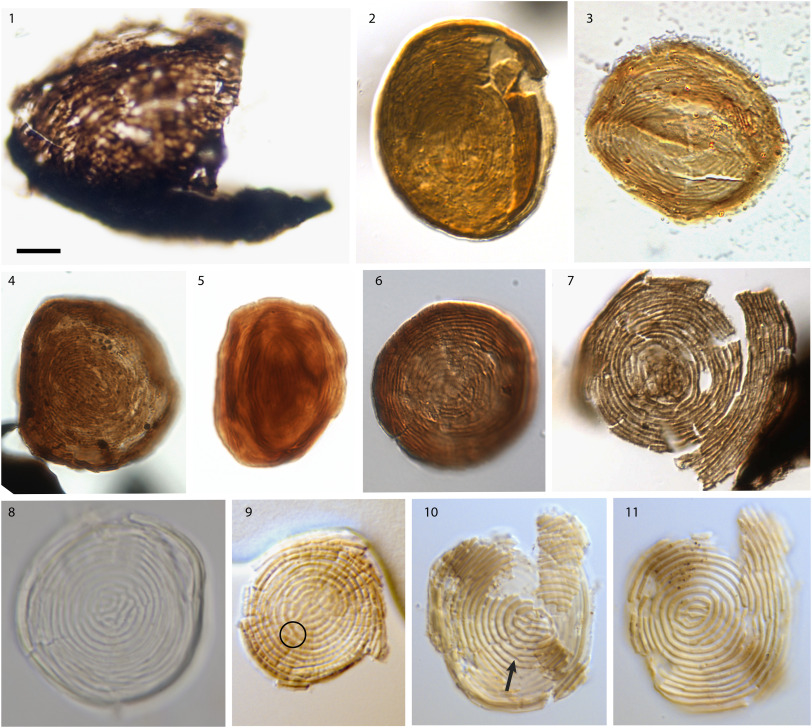

Uno de los fósiles en discordia es el denominado Chomotriletes, una especie de esferas de aspecto quístico, conformado por capas concéntricas, muy presente en sedimentos asociados a la extinción masiva del Triásico tardío, la misma que dio pie a la diversificación de los dinosaurios. Estos microfósiles han sido objeto de debate durante casi un siglo.

Un rompecabezas evolutivo al que le falta una pieza

Los investigadores tenían el convencimiento de que los fósiles de Chomotriletes debían pertenecer al mismo grupo que Pseudoschizaea del Jurásico, y Concentricystes, de principios del Terciario, hallados en otra época. Parecía una deducción lógica, debido a las grandes similitudes morfológicas entre unos y otros. Sin embargo, el profesor van de Schootbrugge quería llegar más allá. Estudioso de la anatomía de algas, estaba convencido de que estos fósiles tenían que ser una forma quística de resistencia de un grupo que existen en la actualidad, denominado euglenófitas.

Las euglenófitas son un grupo diverso de microorganismos unicelulares de entornos acuáticos, conocido porque presenta rasgos a medio camino entre los que consideraríamos propios de animales y de plantas. Gracias a un sistema de flagelos tienen movilidad y la capacidad de capturar materia orgánica, mediante fagocitosis, con la que nutrirse de forma heterótrofa. Además, dispone de una mancha pigmentada, asociada directamente con el flagelo, que le permite reconocer la luz y la oscuridad y moverse donde más le convenga. Pero además presentan cloroplastos y realizan la fotosíntesis. Esta dualidad entre autotrofía y heterotrofía las hace únicas.

El problema radicaba en que nadie había visto nunca el quiste de una euglenófita. Ni siquiera se sabía si tal cosa era posible. No, al menos, descrito por la ciencia.

Un descubrimiento científico en YouTube

Fue entonces cuando uno de los colaboradores del estudio, el investigador estadounidense Paul K. Strother, del Observatorio Weston del Boston College, hizo una búsqueda en Google: «quistes de Euglena». Y ahí estaba, un vídeo de YouTube, grabado en diciembre de 2020 por Fabian Weston, director de la empresa australiana Protist Lab Films, que se dedica a capturar en vídeo las maravillas del mundo microscópico.

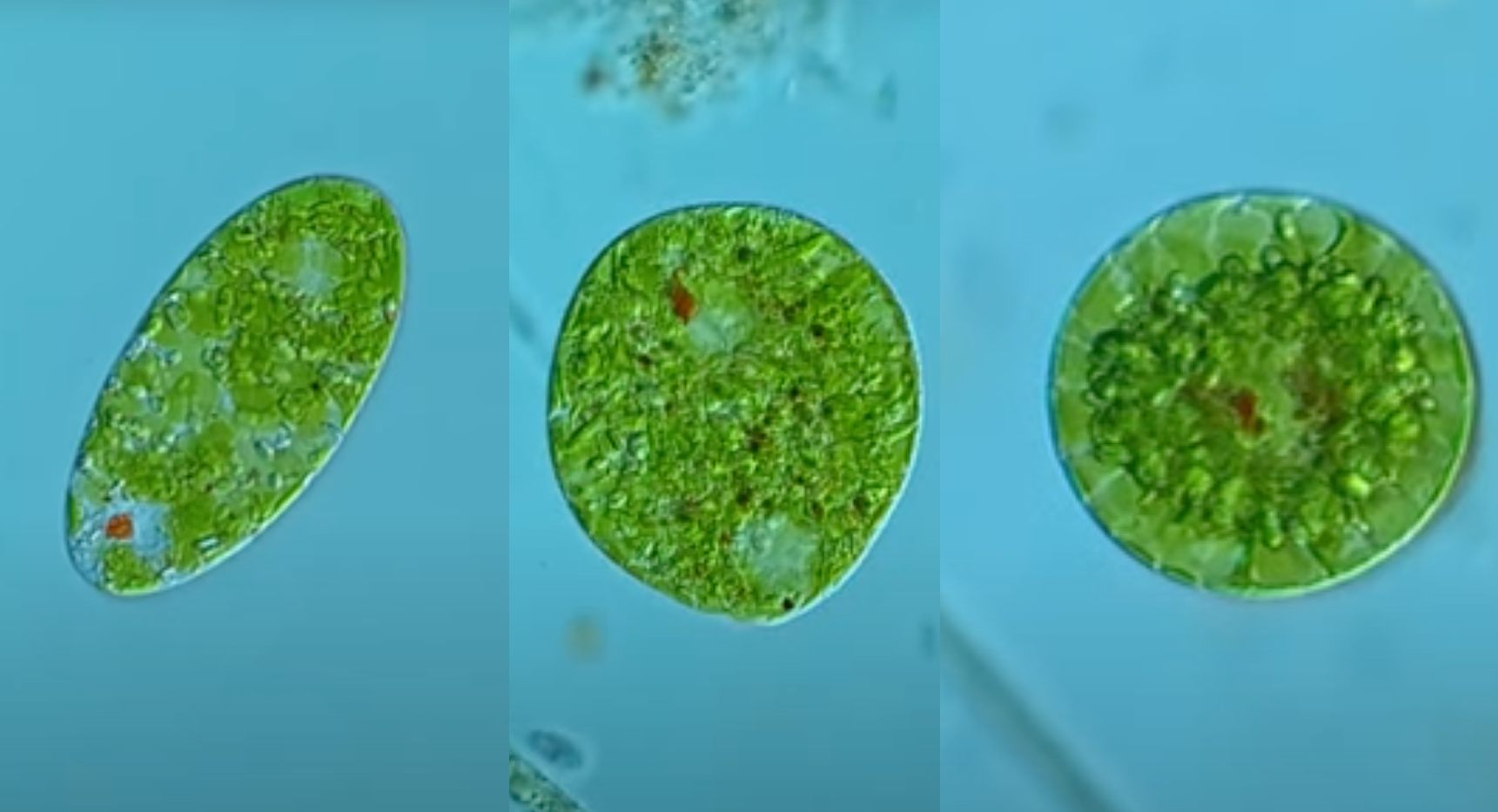

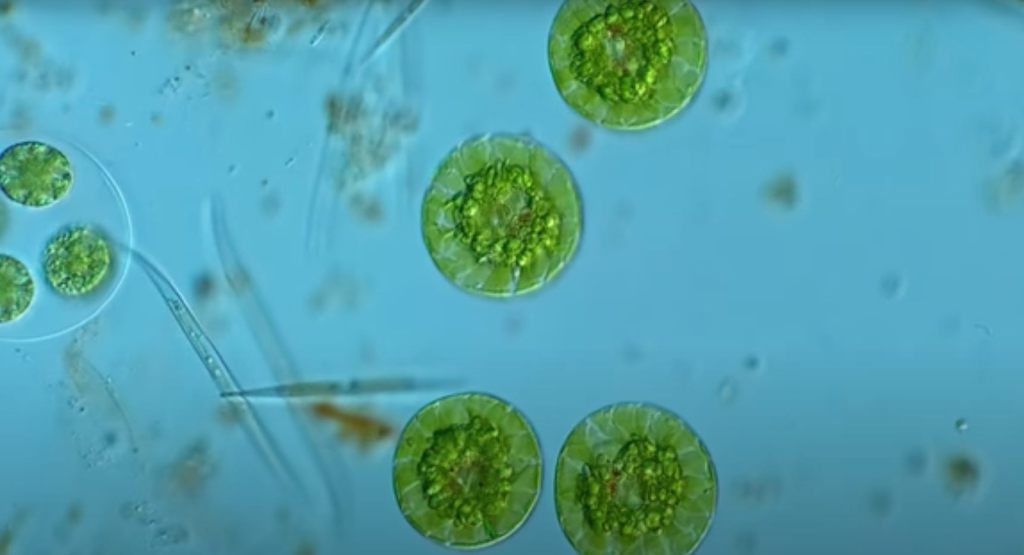

En él se podía observar el proceso de enquistamiento de algas euglenófitas en tiempo real, disipando cualquier duda de su existencia. Y no solo eso: el resultado final era sorprendentemente similar en tamaño, anatomía y fisionomía, al de los microfósiles en discordia.

Tras visualizarlo, los investigadores supieron que tenían la respuesta en el monitor de su ordenador. No había duda, aquellos fósiles, que llevaban casi cien años en discusión, eran quistes de algas euglenófitas. Se pusieron en contacto con Weston — coautor del trabajo— y publicaron los resultados en el número 322 de la revista Review of Palaeobotany and Palynology.

Referencias:

- Protist Lab Films (Director). 2023, diciembre 4. Euglena Encystment - A Rarely Seen Event (https://www.youtube.com/watch?v=wytez4cAjb8).

- Van De Schootbrugge, B. et al. 2024. Recognition of an extended record of euglenoid cysts: Implications for the end-Triassic mass extinction. Review of Palaeobotany and Palynology, 322, 105043. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2023.105043 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034666723002129)