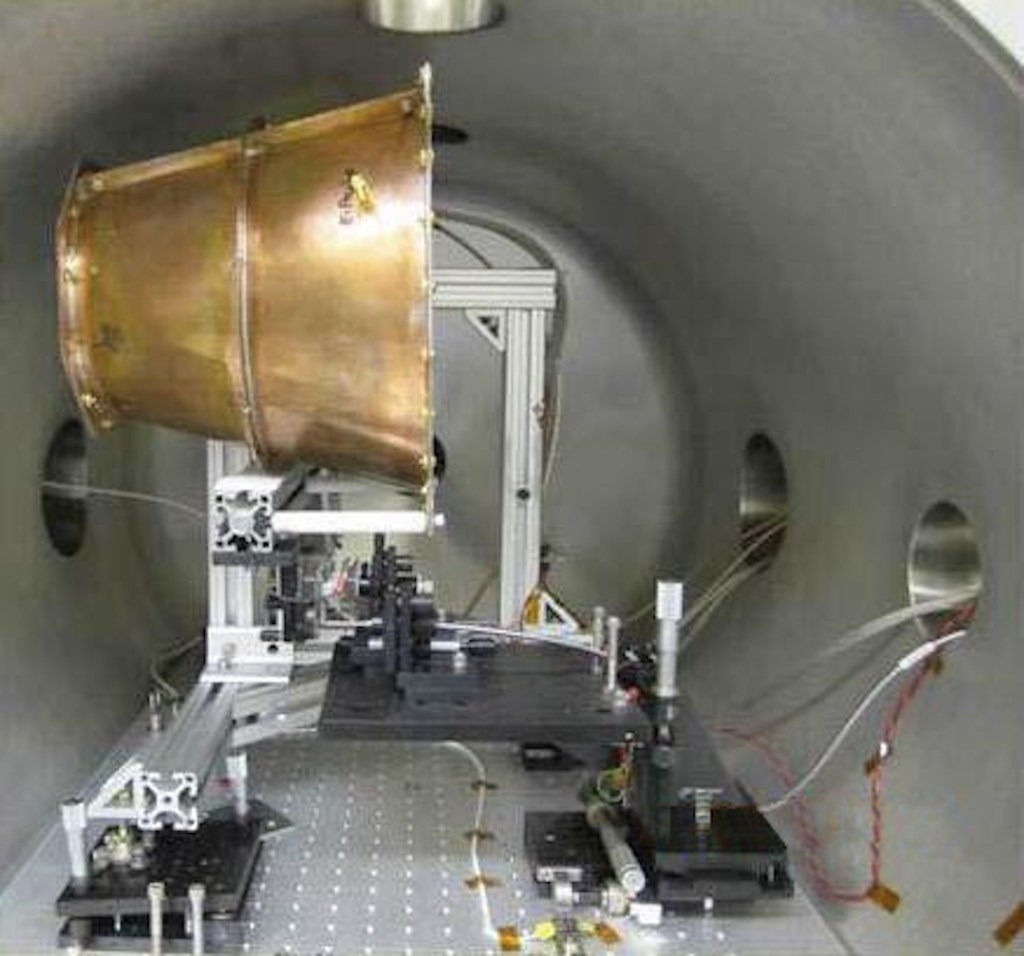

Durante la última década se ha estado librando un intenso debate en torno a un nuevo tipo de motor capaz de propulsar futuras naves espaciales que fue ideado, en 2000, por el británico Roger Shawyer: EmDrive, también llamado propulsor de cavidad resonante de radiofrecuencia. Se trata de un motor que usa para impulsarse las microondas que se generan en un magnetrón; no necesita de ningún combustible, solo de una fuente eléctrica. El problema del diseño de Shawyer, señalan sus críticos, es que parece violar uno de los más sacrosantos principios de la física, el de la conservación del momento lineal, una cantidad que se define como el producto de la masa por la velocidad. Las leyes de la física dicen que, si una nave parte del reposo, el producto de su masa por su velocidad debe ser igual al producto de la masa por la velocidad de los gases expulsados por el motor. Pero si en este caso no se expulsa nada, ¿cómo se moverá?

Desde 2014, la NASA y la Universidad de Tecnología de Dresde están haciendo experimentos para probar si un motor así podría funcionar, pero los resultados no son concluyentes: las últimas pruebas, realizadas en 2021,

apuntan a que los resultados positivos anteriores se explicaban debido a errores experimentales, aunque todo está por ver. Ahora bien, si realmente funcionara, ¿estaríamos ante un tipo de propulsor capaz de llevarnos a las estrellas? Sus defensores no tienen ninguna duda. De hecho, ya hay quien ha echado unos cálculos: con un motor EmDrive que sea capaz de alcanzar el 9,4 % de la velocidad de la luz —algo que se ve factible— se podría alcanzar Marte en 70 días, tardar 9 meses en llegar a Saturno y 130 años a Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano a nosotros y situado a 4,3 años luz.

Para que el motor funcione —pues el magnetrón necesita electricidad para la fuente de microondas—, la nave debe llevar una planta nuclear de ente 1 y 100 megavatios, algo no muy complicado tecnológicamente hablando. El interés por este nuevo tipo de propulsión ha llegado a China e Inglaterra, donde están realizando nuevos experimentos.

Soñando con viajes interestelares

Debemos comprender esta ilusión: desde los años 80, pocas propuestas de propulsión han visto la luz. Es por eso que en 2011 la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación (DARPA) prometió invertir medio millón de dólares para impulsar aquellas tecnologías necesarias para el viaje interestelar. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo en estas inversiones; muchos lo consideran tirar el dinero y recuerdan las palabras que en 1960 dijo uno de los pioneros de la radioastronomía, Edward Purcell: «Toda esta historia de viajar por el universo enfundados en trajes espaciales —excepto para exploración local— debe volver a donde salió: las cajas de cereales».

El problema fundamental del viaje espacial son las enormes distancias a recorrer. Hemos lanzado decenas de naves espaciales, la mayoría no tripuladas, y la que ha llegado más lejos es la Voyager 1. Aunque el 25 de agosto de 2012 empezó a adentrarse en el medio interestelar, en la actualidad se encuentra a poco más de 18 horas luz de nosotros, lo que representa menos de 1/2000 la distancia a la estrella más cercana, Próxima Centauri, situada a 4,2 años luz. La sonda Voyager ha tardado 38 años en llegar donde está ahora y tardará la friolera de 40 000 años en pasar cerca de una estrella: en concreto, lo hará a 1,6 años luz de una de nombre poco inspirador, Gliese 455, situada a 17 años luz de nosotros.

Y es que viajar entre las estrellas no es tan sencillo como lo pinta la ciencia ficción. Para ser conscientes de los problemas que hay que superar, supongamos que queremos enviar una misión tripulada a la estrella más cercana, Próxima Centauri. Lo primero que debemos conseguir es que el viaje se haga en un tiempo razonable. Eso implica que la nave debe acelerar de manera constante durante, al menos, la primera mitad del viaje, para ir frenando de manera progresiva durante la segunda mitad. Para los astronautas, que son los que van a sufrir el efecto de este viaje, lo mejor que puede sucederles es que la aceleración de su nave sea similar a la de la superficie terrestre, unos 9,8 m/s^2: de este modo, al organismo de los astronautas le parecerá estar en la superficie de la Tierra y podremos evitar todos los problemas de salud asociados a la vida en ingravidez. En el caso de viajar a Próxima, esto significa que la máxima velocidad que alcanzará la nave será el 95 % de la velocidad de la luz: visto desde la Tierra, el viaje durará 5,8 años, pero debido a los efectos relativistas de moverse a velocidades cercanas a la de la luz (el tiempo transcurre más despacio en la nave que en nuestro planeta) para los astronautas solo habrá durado 3,5 años.

Problemas que hay que superar

No es una mala opción, ¿verdad? Claro que ahora es cuando aparecen esos detalles que acaban chafando una buena historia. El primero es que a la nave hay que propulsarla con algo. Supongamos que su masa total es la del viejo transbordador espacial, 2000 toneladas. Esto implica que la energía que necesitamos para llevarla hasta Próxima Centauri es de 780 000 exajulios (exa es el prefijo para trillón). Es una cifra colosal: el consumo mundial de energía en 2020 fue de 556,63 exajulios, lo que significa que para llevar esa pequeña navea Próxima debemos gastar algo más 1400 veces el consumo energético mundial. El problema está claro: ¿de dónde sacar tanta energía?

Pero no todo acaba aquí. El combustible también tiene masa, por lo que hay que sumarla al total; esto hace que necesitemos más combustible para mover, ironías de la vida, el combustible. Es el clásico círculo vicioso: a más masa, mayor necesidad de combustible. Y la masa añadida sería millones o billones de veces mayor que el propio peso de la nave, lo que añade más ironía a la ironía: la mayor parte del combustible de la nave se utilizaría para mover la masa de combustible.

Podríamos pensar que una forma de reducir la cantidad de propelente a llevar es aumentando la eficiencia del motor, de modo que convierta en energía utilizable la mayor cantidad de combustible. Sin embargo, aunque encontráramos un sistema con una eficiencia del 100 % —algo prácticamente imposible— la cantidad de combustible necesario sería más de 4,5 veces el peso de la nave. El viaje tal y como lo hemos imaginado es inviable.

La única solución es rebajar la aceleración, haciendo que el gasto de combustible sea menor. Claro que de este modo alargamos la duración del viaje. Si tomamos por norma que el combustible en el momento del despegue debe pesar menos que la astronave, la aceleración será de 0.0018 m/s^2, menos que la desarrollada por los atletas de los 100 metros lisos. Con esta aceleración, el viaje dura 97 años: los astronautas difícilmente llegarían vivos a Próxima.

Y eso que no hemos contado con otras cuestiones básicas, como que los astronautas tienen que comer. Suponiendo que pueden sobrevivir con el equivalente a 900 g de carne y un litro

de agua al día, y si en nuestra nave solo viajan dos astronautas en un viaje de 97 años, el peso total de la comida es de 135 toneladas, y eso sin considerar el agua necesaria para las abluciones diarias. Aún llevando un sistema eficaz de reciclaje, como el de la Estación Espacial Internacional (EEI), sigue siendo mucho peso que transportar. Todo esto demuestra que para viajar por el espacio no resultan ni rentables ni útiles los propelentes actuales. Es absolutamente necesario tener nuevas ideas.

Ideando otras formas de propulsión

En 1946, el matemático y escritor de ciencia ficción Stanislav Ulam proponía un peculiar método de propulsión llamado pulso nuclear. Imaginemos una superficie plana cubierta por una delgada capa de grafito. En el espacio se hace estallar una bomba nuclear a unas cuantas decenas de metros del «plato», lo justo para no destruirla. Lo que sucederá es que los restos de la explosión colisionarán con el plato, sobre el que rebotarán y, debido al choque, el plato saldrá hacia delante.

Entre 1973 y 1978, un equipo de 13 personas de la British In- terplanetary Society retomó la idea de Ulam y desarrolló el proyecto Dédalo, una sonda automática de 450 toneladas que debía alcanzar la estrella Barnard, situada a 50 años luz de distancia, a una velocidad del 12 % de la de la luz gracias a 250 microexplosiones termonucleares internas por segundo.

El proyecto Dédalo fue el heredero de otro proyecto similar que usaba bombas nucleares de fisión: el proyecto Orión. Entre 1958 y 1965, un equipo de 40 personas con un presupuesto de 11 millones de dólares investigó teórica y prácticamente la forma de construir una nave interestelar. Incluso llegaron a construir un vehículo de prueba, bautizado con el nombre de Put-Put, que empleó cinco cargas de explosivo químico para ascender hasta una altura de 60 metros, la misma distancia que el primer cohete de combustible líquido lanzado por Goddard el 16 de marzo de 1926. En 1968 el físico Freeman Dyson, que participó en Orión, sugirió utilizar bombas de fusión nuclear para alcanzar velocidades del orden de 750 a 15 000 km/s. Poco tiempo después, entre 1969 y 1971, Arthur P. Fraas proponía el sistema Blascon. Su funcionamiento también era simple: provocar microexplosiones nucleares utilizando un lá- ser de alta intensidad o un chorro de electrones para fusionar pequeñas bolitas de plasma. O dicho de otro modo, que la nave lleve incorporado un motor de fusión nuclear. Sin embargo, el problema que tiene es el mismo que el de las naves convencionales: debe llevar encima el combustible, lo que significa un peso añadido. ¿No podría desarrollarse un motor que, paradójicamente, no necesitara transportar el combustible? Pues sí lo hay y recibe el nombre de navegación solar: del mismo modo que el viento impulsa los barcos, la luz de las estrellas puede hacer bogar algún día los nuevos navíos espaciales.

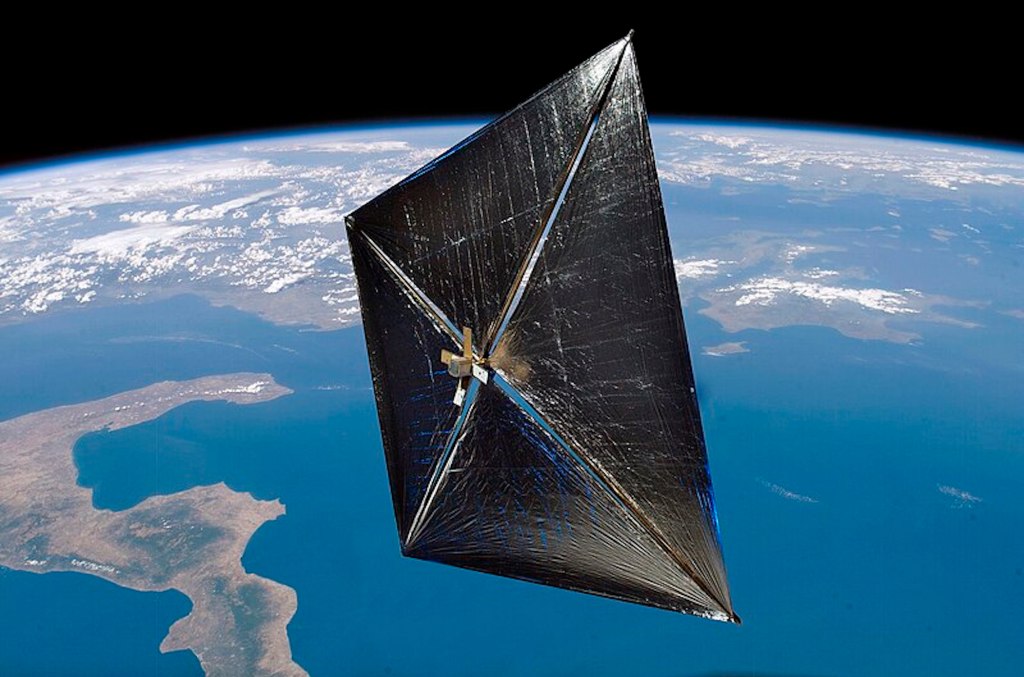

La navegación solar

Puede resultar desconcertante pensar que la luz ejerce una presión efectiva sobre los objetos, pero así es. Por eso, una vela solar no es otra cosa que un espejo con un alto poder de reflexión: cuando los fotones de luz lo golpean le transmiten el impulso necesario para mover el vehículo. Así, para conseguir que 1 kilo aumente su velocidad en 30 km/h cada segundo se necesita una vela de 1 km^2: estamos hablando de velas verdaderamente enormes.

El primero en proponer la navegación solar fue Carl Wiley en 1951 en la revista Astounding Science Fiction. Siete años más tarde, el físico Richard Garwin publicaba el primer artículo técnico sobre el tema que terminaba con estas palabras: «El método de propulsión tiene un coste despreciable y es quizás más potente que muchos otros esquemas competidores». El 12 de agosto de 1960, el satélite de comunicaciones Echo-1 demostró, involuntariamente, que la navegación solar podía ser viable: la presión de la luz solar sobre el satélite, una pelota altamente reflectante de 30 m de diámetro, hizo que el punto de su órbita más cercano a la Tierra se acercara unos 500 km.

Los componentes básicos de la navegación solar los tenemos en nuestras cocinas: el papel de aluminio y ese plástico fino que utilizamos para envolver los alimentos. El aluminio es el material reflectante; el plástico, la estructura resistente sobre la que se monta. Por ejemplo, el mylar aluminizado es un buen material para la navegación solar. El único problema es que montar unas velas inmensamente grandes no puede hacerse en la Tierra, sino en el espacio: es la única forma de que quede libre de las deformaciones y tensiones que induce la fuerza de la gravedad. También debido a su tamaño, el grosor debe reducirse al máximo para que la vela no sea demasiado masiva, sobre todo teniendo en cuenta que la presión solar se parece más a una leve brisa que a un viento huracanado. Así, una anchura cuya obtención no representa un excesivo problema tecnológico es de una milésima de micra: tan pequeña que caben cuatro átomos de aluminio alineados. Con ella, y empezando a la décima parte de la distancia Tierra-Sol, una nave de mil toneladas y con una vela circular de más de 2000 kilómetros de radio, alcanzaría una velocidad de 2300 km/s, casi un uno por ciento de la velo- cidad de la luz. Pero hay un problema: el aluminio se vuelve transparente cuando su grosor baja de la centésima de micra. Para conseguir una vela parecida a la anterior habría que perforarla con agujeros de un tamaño de, como mucho, media micra.

La otra desgracia es que este tipo de propulsión es inservible si nos movemos entre las estrellas: no llega suficiente luz para impulsarnos. Para poder utilizarlo como propulsor interestelar, Robert Forward propuso usar láseres en órbita que dispararan directamente sobre la vela solar. De este modo, una nave de mil toneladas y con una vela de 242 kilómetros de radio aceleraría hasta un 15 % de la velocidad de la luz en tan solo dos meses. Por su parte, el láser debe tener una potencia formidable: 240 teravatios, unas 20 veces la potencia eléctrica que genera toda la humanidad en un año. A la velocidad del 15 % la de la luz, la nave llegaría a Próxima Centauri en 29 años.

La idea de la navegación solar es simple: usar lo que rodea a la nave para propulsarla. Con esta idea en mente, Robert Bussard, mientras trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, concibió su propulsor Ramjet en la creativa década de 1960. El principio es simple: con un campo electromagnético la nave atrapa el hidrógeno del medio interestelar necesario para hacer funcionar un reactor nuclear de fusión. Suponiendo una zona de recogida de 4000 km^2, una nave de mil toneladas podría alcanzar una aceleración similar a la terrestre en una región de gas interestelar también típica, donde hay un millón de átomos de hidrógeno por metro cúbico. El único problema —y parece que siempre hay un pero— es que el campo magnético necesario para recoger el hidrógeno tiene que ser 100 veces más potente que los obtenidos en la actualidad. Eso sin olvidar que llevamos medio siglo intentando construir un reactor de fusión que funcione más allá de unos pocos minutos.

El motor de antimateria

El propulsor que roza la ciencia ficción es el motor de antimateria, salido de la mente de uno de los mayores visionarios del viaje interplanetario, el físico norteamericano Robert L. Forward. La antimateria es el espejo de la materia con la que estamos hechos. Cuando una partícula de antimateria, por ejemplo, un antiprotón, se encuentra con su correspondiente partícula de materia, se aniquilan totalmente. O lo que es lo mismo, el 100 % de la masa se libera en forma de energía: si destruimos un kilo de materia con otro de antimateria obtenemos una energía equivalente a 40 millones de toneladas de TNT. Teniendo esto presente, la velocidad límite teórica para este tipo de motor es la de la luz. Pero las cosas no son tan sencillas. El 40 % de esa energía se libera en forma de letal radiación gamma, lo que implica que la zona habitable de la nave debe estar fuertemente protegida para no matar a los astronautas, aumentando considerablemente el peso muerto a transportar. Además, la antimateria no crece en los árboles, sino que hay que producirla y, en la actualidad, la cantidad de energía necesaria para obtener un kilo de antimateria es un millón de veces la que se libera al aniquilar esta antimateria en un cohete. Si das más de lo que obtienes, la pérdida es segura.

Y ya no hay más ideas: combustibles convencionales, propulsión eléctrica y cohetes nucleares o de antimateria. No obstante, es importante dejar claro que el verdadero problema de viajar por el espacio no es tecnológico, sino algo que físicos e ingenieros han obviado durante mucho tiempo: el factor humano.

Problemas y peligros que pueden afectar a los astronautas

Diseñar una nave que vaya a pasarse más de un año por el espacio exige bastante más que un buen propulsor. No se puede tener mano sobre mano a los tripulantes sin nada que hacer y sin proporcionarles ningún entretenimiento. ¿Qué harán los astronautas con sus días y sus noches, siempre iguales? Por muy romántico que suene el viaje espacial, el aburrimiento y la monotonía es el peor de los enemigos. Además ¿cómo mantendremos a salvo a los astronautas de los peligros de la radiación cósmica o el efecto pernicioso de la microgravedad en huesos y músculos? ¿Cómo evitaremos que se queden sin agua ni comida? ¿Qué hacer con el estrés psicológico que significa vivir en el espacio lejos de la Tierra? ¿Y la comida? ¿Se imaginan alimentarse con «comida de astronautas» durante décadas?

Con todo, el peor problema al que se enfrentarán los astronautas será la ubicua radiación cósmica; es tan grave que hasta que el Johnson Space Center de la NASA no haya diseccionado con suficiente detalle el problema no se decidirá si se envía una misión tripulada a Marte.

Ese viaje es de 2,5 años, casi seis veces más de lo que pasan los astronautas en la estación espacial y más tiempo que quien tiene el récord de permanencia, el ruso Valery Polyakov, que estuvo casi 438 días en la Mir. Lo que más preocupa a los biomédicos de la NASA son «los desconocidos desconocidos», aquellos problemas que provoca la radiación cósmica que no sabemos que existen. Por ejemplo, el surgido en los ojos del médico y astronauta Michael R. Barratt durante su misión de seis meses en 2009. Un día se dio cuenta de que tenía problemas para ver las cosas muy cerca: se estaba volviendo hipermétrope. También descubrió indicios de inflamación en el nervio óptico y la aparición de manchas en su retina.

Además, ¿estarán los astronautas preparados para pasar varios años viviendo en una diminuta nave? Para arrojar luz sobre esta incógnita, en junio de 2010, la ESA y el Instituto de Problemas Biomédicos de Rusia enviaron seis hombres en una misión de 520 días a Marte. Por supuesto, era una misión falsa, pero lo que les interesaba a los investigadores era el efecto que provoca un largo periodo de aislamiento y el estrés que eso conlleva. Durante el (falso) viaje a Marte no hubo problemas, pues tenían muchas cosas que hacer y estaban ansiosos por la nueva aventura que les esperaba, pero el regreso a casa... Eso fue harina de otro costal. Dicho en pocas palabras, los astronautas se aburrieron como ostras y los días les parecieron semanas. Y eso que sabían que al otro lado de la puerta de su nave estaban las instalaciones del instituto ruso. La pregunta es: ¿qué pasará cuando al otro lado solo haya vacío y oscuridad?

Este artículo fue originalmente publicado en una edición impresa de Muy Interesante.