El siglo XX nos ha dejado grandes ensayos sobre divulgación científica que, a buen seguro, se convertirán en no poco tiempo en clásicos de este género. Entre los autores nos encontramos con científicos de la talla de Albert Einstein, Werner Heisenberg, James Watson, Steven Weinberg o algunos más próximos a nosotros como Stephen Jay Gould o Stephen Hawking.

El hecho de que en las últimas décadas haya una proliferación de este tipo de publicaciones responde, básicamente, a dos hechos: por una parte, la necesidad de los científicos de adquirir un cierto prestigio social que no les proporciona las aulas ni el laboratorio y, por otra, una necesidad social de adquirir conocimiento científico.

El siglo de las ciencias

Para asistir al interés de la sociedad sobre aspectos científicos nos tenemos que remontar hasta el siglo XIX. Y es que la curiosidad por la divulgación científica está estrechamente ligada al nivel educativo y la formación.

En el siglo XIX se produjo un importante descenso del analfabetismo en la mayoría de los países europeos, especialmente en Inglaterra y Alemania. Con la superación de esta barrera se dieron las condiciones óptimas para la divulgación de las ciencias, una de las características que marcarían la segunda mitad del siglo decimonónico.

Este hecho fue auspiciado por los medios de comunicación impresos, que se consolidaron en esa época. No era infrecuente que las sociedades científicas tuvieran una revista propia, publicaciones y colecciones de textos, lo cual ayudó enormemente a que las ciencias fueran consideradas en todos los ámbitos de la sociedad como el motor del progreso. La primera publicación general con un carácter completamente divulgativo vio la luz en el siglo XIX: la revista norteamericana Popular Science (fundada en 1872).

De esta forma, la ciencia pasó de ser un término exclusivo de círculos eruditos a estar en boca de todos en apenas cien años.

El siglo de las luces

Sin embargo, para conocer el nacimiento de la popularización científica tenemos que retroceder hasta el siglo XIII, hasta la Ilustración. Fue en la segunda mitad de esa centuria cuando apareció la llamada “filosofía experimental” y cuando se consolidaron las sociedades científicas.

Gracias a ello fue posible separar la ciencia (también conocida como filosofía natural o filosofía experimental) de otras formas de “filosofía” y de conocimientos humanísticos. En Román paladino, fue posible separar divulgación y educación científica de divulgación humanística.

A esto hay que añadir que la ciencia fue admirada por la ideología de la Ilustración y apareció como tal en algunas obras de divulgación firmadas por intelectuales de primera línea como Voltaire, Diderot, Buffon o D´Alembert, Qué duda cabe que la aparición de la Enciclopedia también favoreció la difusión de la ciencia.

Además, fue en el siglo XVIII cuando se afianzó la clase media, un tejido social que se consolidó como el auditorio por excelencia de la divulgación científica. Serán los miembros de este sector de la sociedad los que demanden con enorme avidez libros científicos.

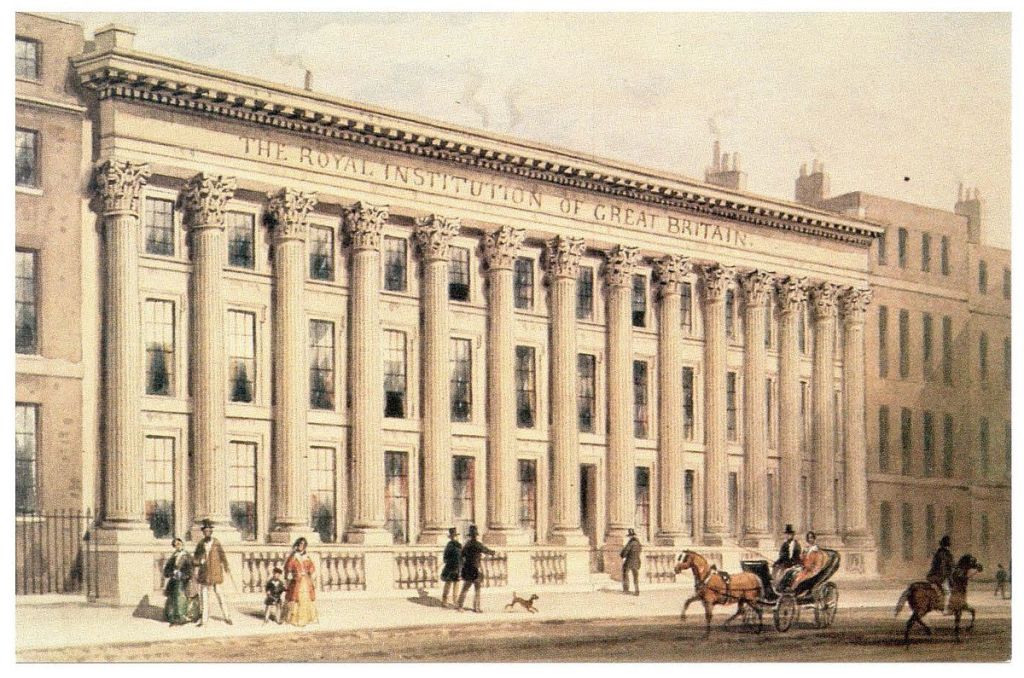

En ese ambiente favorable, en 1799 se fundó la Royal Institution of Great Britain con la finalidad de impartir conferencias y elaborar publicaciones dirigidas a un público lego.

El primer divulgador científico fue italiano

En cualquier caso, para asistir al nacimiento de la divulgación científica tenemos que echar la vista más atrás, tenemos que viajar hasta el siglo XVII. Es más, y esto no lo pueden decir todos los géneros literarios, la divulgación científica tiene una fecha de nacimiento: el 16 de junio de 1612.

Ese día Galileo Galilei (1564-1642) envió una carta a su amigo el canónigo Paolo Gualdo en el que le informaba que “la he escrito en idioma vulgar porque he querido que toda persona pueda leerla”. Y es que en aquel momento el idioma de la ciencia era el latín, en el que aparecían todas las publicaciones científicas.

Este hecho fue el comienzo de algo importante, compartir con el resto de la sociedad los avances que se estaban produciendo y hacerlo en un lenguaje “vulgar” para que fuera fácilmente entendible (etimológicamente divulgar es “enseñar al vulgo”). Si hacemos caso al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, divulgar es “publicar, extender, poner al alcance del público algo”.

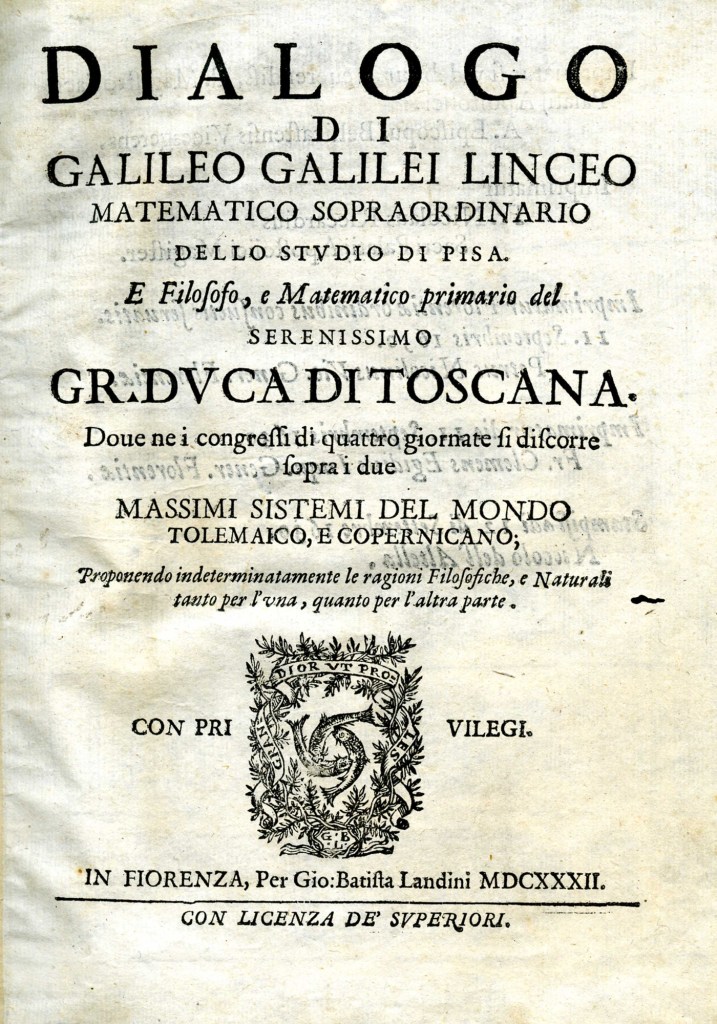

En 1632 el científico italiano publicaría Diálogo, considerado el primer libro de divulgación científica de la historia, le seguirían otros durante los próximos años, en donde además de un alarde de dialéctica, utilizaría los diálogos como vehículo de divulgación, por su carácter coloquial, flexible y, a veces, divertido.

Galileo abrió una senda por la que caminarían muy poco tiempo después René Descartes, que en 1637 publicó en francés su Discurso del método, y Robert Boyle, que en 1661 publicó El químico escéptico.

Referencias:

- Cortiñas Rovira, Sergi. Un recorrido por la historia del libro de divulgación científica. 2006.