A principios de septiembre de 2014, la revista Nature publicaba un artículo donde un grupo internacional de astrónomos dirigido por R. Brent Tully, de la Universidad de Hawái, mostraba cuál era el supercúmulo al que pertenece nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hasta entonces, los astrónomos nos había colocado en el supercúmulo de Virgo, pero ahora parece ser que pertenecemos a una nueva superestructura aún mayor bautizada con el nombre de Laniakea, una palabra hawaiana que significa 'cielo (lani) inconmensurable (akea)'.

Y ciertamente es inconmensurable: tiene un tamaño de 520 millones de años luz, alberga más de 100.000 galaxias de tamaño parecido a la Vía Láctea -junto a un número indeterminado de otras más pequeñas- que contienen en total mil billones de soles. “Finalmente, hemos establecido los límites que definen el supercúmulo de galaxias que podemos llamar hogar”, ha dicho el astrónomo norteamericano.

La gran explosión

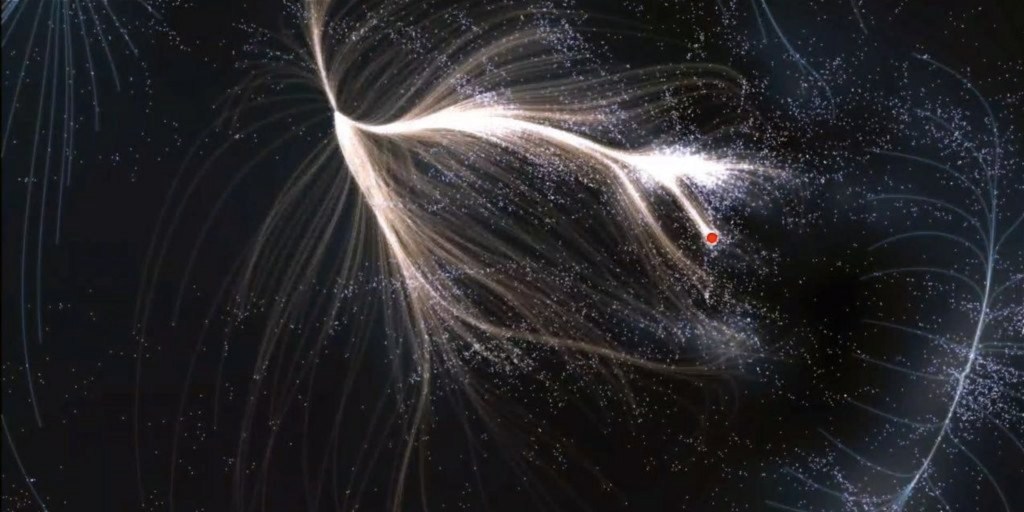

El problema es definir lo que podemos llamar hogar. O dicho de otro modo, cómo decidimos los límites que separan un supercúmulo de otro. Hasta ahora, se establecían mirando simplemente la distribución de materia, pero Tully y sus colaboradores han desarrollado un nuevo método basado en el movimiento de las galaxias para así determinar quiénes son nuestros compañeros de viaje.

Para ello, lo primero que hicieron fue crear un catálogo con las velocidades de 8.000 galaxias de las que convenientemente se sustrajo el valor correspondiente a la expansión cósmica, el efecto de la Gran Explosión que marcó el comienzo del universo. Después, analizaron hacia dónde se dirigían cada una de las galaxias, que está definido por el tira y afloja gravitacional de las diferentes estructuras que las rodean.

Dicho de forma sencilla, lo que se obtiene tras este análisis es un conjunto de líneas que culebrean por el espacio representando el movimiento de las galaxias. Allí donde las líneas divergen, se separan, marca el límite del supercúmulo: a un lado de la línea están las galaxias que “fluyen” hacia un centro gravitatorio y, al otro, las que se dirigen a otro. “Es igual a lo que sucede en un parteaguas, donde el agua se dirige a la derecha o la izquierda”, añade Tully.

No obstante, hacer este análisis no es fácil de hacer porque depende críticamente de determinar con precisión la posición y velocidad de cada galaxia y, por desgracia, cuanto más lejos están las galaxias de nosotros mayor es la incertidumbre en las mediciones, lo que introduce una importante fuente de error.

Tampoco todos los astrónomos están de acuerdo con la definición de cúmulo que ha llegado desde Hawái. Aunque un equipo de un centro de investigación alemán de nombre llamativo, el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, propone otra definición: considera que una determinada distribución de galaxias es un supercúmulo si algún día colapsará en único objeto. Entonces, Laniakea no lo es, pues en un futuro lejano algunas de sus galaxias se dispersarán.

¿Quién tiene razón? Todo depende de lo que se desea medir, si los movimientos que tienen en conjunto un grupo de galaxias o las que van a tener un mismo futuro. También hay que considerar si un supercúmulo es algo inmutable o si, por el contrario, suponemos que está en continuo cambio: hoy puedes pertenecer a cierto supercúmulo, pero mañana no, del mismo modo que un ser humano puede cambiar de nacionalidad.

Lo cierto es que esta investigación vuelve a poner de manifiesto la peculiar estructura a gran escala que tiene nuestro universo. De hecho, si hubiera una palabra que la describiera, esa es “espumoso”. La astrofísica de la Universidad de Havard Margaret Geller lo explicó con una frase memorable y muy clarificadora: “El universo local se parece a un fregadero lleno de agua con el jabón de lavar los platos”.

Escalas galácticas

Hasta mediados del siglo XX pensar de este modo era una verdadera herejía, pues dominaba la idea de que vivíamos en un universo homogéneo e isótropo a escalas galácticas. Esto quiere decir que (1) dos regiones distantes del universo y de tamaño semejante son prácticamente indistinguibles; (2) el universo se ve igual miremos en la dirección que miremos. Tan convencidos estaban los astrónomos de que ese era el aspecto de nuestro universo que cuando a finales de los años 20 el sueco Knut Lundmark señaló que según las observaciones las galaxias espirales parecían “apiñarse en torno a un cinturón perpendicular a la Vía Láctea” nadie le prestó atención.

Treinta años después, el francés Gérard de Vaucouleurs, desde el hemisferio sur, descubría que nuestra galaxia, junto con sus vecinas, estaban situadas en el borde de un sistema mucho mayor, que vemos de canto. En él las galaxias parecen formar una larga banda que se extiende por el cielo de norte a sur y donde la Vía Láctea ocupa una posición arrabalera. De Vaucouleurs pensó que estábamos ante una nueva estructura que bautizó con el nombre de Supergalaxia Local: tampoco ninguno de sus colegas le hizo mucho caso y tuvo que pasar más de un cuarto de siglo para que su descubrimiento fuera finalmente aceptado.

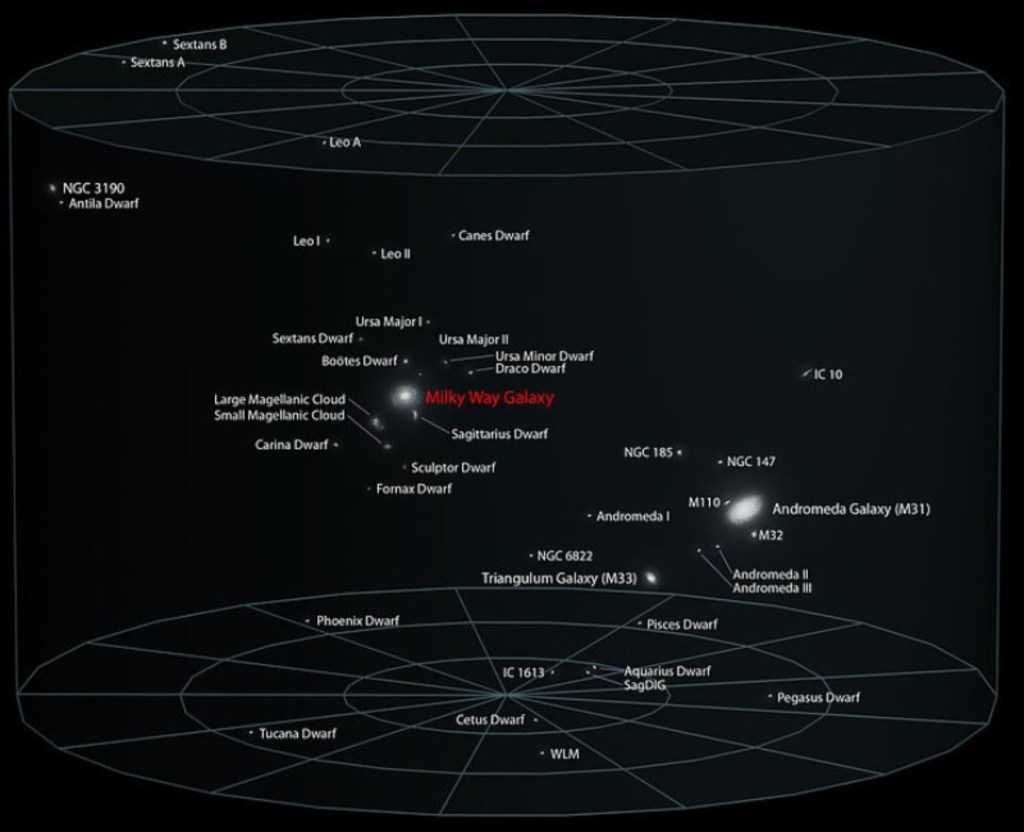

Hoy sabemos que la Vía Láctea pertenece a un pequeño cúmulo con un nombre poco imaginativo: el Grupo Local. Consta de unas 30 galaxias dispersas en una región de 3 a 4 millones de años luz. Uno de los lados está anclado por la Vía Láctea rodeada de una nube de galaxias enanas; en el otro extremo se encuentra la única galaxia espiral que podemos contemplar a simple vista en el fresco cielo de una noche de otoño, Andrómeda.

Grupo Local

Según los estándares de los cúmulos de galaxias, nuestro Grupo Local no pasa de ser un pequeño pueblecito: visto a una distancia relativamente modesta, unos 10 millones de años luz, solo son visibles unas pocas galaxias. Los pequeños cúmulos como el nuestro son bastante comunes, como el del Escultor, del que se conocen seis componentes, el de M81, con ocho miembros, o el de Fornax, con 17. Probablemente, estas agrupaciones posean galaxias tan pequeñas que resultan invisibles a nuestros telescopios.

Pero también existen verdaderas megápolis, estilo México DF o Tokio, como son los cúmulos de Virgo y de Coma Berenices. El primero es el más cercano a nosotros, está situado a 50 millones de años-luz y está compuesto por varios millares de galaxias. El de Coma es uno de los más densamente poblados, con 3 a 5 veces más galaxias que el de Virgo. En estos enormes cúmulos podemos encontrar desde galaxias enanas a monstruos como las cDs, los sistemas estelares más grandes del universo conocido, con un tamaño de 10 a 100 veces el de nuestra Vía Láctea. Al igual que las ciudades, cada cúmulo tiene sus características únicas y particulares y su propia demografía. Por ejemplo, los tres miembros más brillantes del Grupo Local son galaxias espirales, mientras que las de Coma son elípticas. ¿Por qué? ¿Es casualidad o refleja algún tipo de patrón que todavía desconocemos?

Sin fronteras definidas

Pero no todo acaba aquí. Las ciudades cósmicas no tienen sus lindes muy bien definidas ni delimitadas y se conectan entre sí mediante “puentes” de galaxias. El cúmulo de Virgo, por ejemplo, es como un “chichón” que le ha salido a un larguísimo filamento formado por otros grupos de galaxias que se extiende en dirección contraria a nosotros a lo largo de 300 millones de años luz, rumbo a otro cúmulo rico en galaxias, Abell 1367, en la constelación de Leo. Este cúmulo está en el centro del supercúmulo de Virgo (cuidado con no confundirlos), al que también pertenece el Grupo Local.

Como hemos visto, uno de los grandes problemas de los astrónomos extragalácticos es decidir cuándo un conjunto de cúmulos forman un supercúmulo. Así, hasta la aparición de Laniakea, el de Virgo era un objeto distinto al supercúmulo de Acuario, una hebra de 14 cúmulos ricos en galaxias que se extiende a lo largo de más de 1.000 millones de años luz, a lo que debemos añadir 31 cúmulos más pobres (de menos de 50 galaxias por cúmulo) que llenan y extienden ese filamento a una distancia que muy bien podría llegar a los 2.000 millones de años luz. Sin embargo, con el trabajo de Tully, los mencionados supercúmulos de Virgo y Acuario, más el de Hidra-Centauro y el de Pavo- Hindus, quedan englobados en una estructura mayor, el nuevo supercúmulo Laniakea.

Todas estas observaciones nos conducen a dos conclusiones: que hay grandes estructuras en el universo y que no está muy claro decidir cuáles son. La primera es sencilla y nos ayuda a entender cómo es la jerarquía del universo: las estrellas se agrupan en galaxias, y estas en cúmulos. Curiosamente, estos no se han formado en regiones solitarias, sino en compañía de otros. De hecho, muchos de ellos parecen extenderse hasta el siguiente cúmulo del mismo modo que las ciudades se extienden hasta unirse con otras. De este modo, centenares de galaxias forman puentes o finas hojas entre cúmulos creando estructuras más grandes: los supercúmulos, que contienen al menos una masa de mil billones de soles.

Si la cosa fuera así todo sería muy sencillo, pero el universo siempre tiene un as en la manga para acabar de enmarañarlo. Sin tener que irnos muy lejos, todo nuestro universo local, compuesto por un centenar de miles de galaxias, mil billones de soles, se dirige hacia un punto situado en la dirección de las constelaciones de Hidra y Centauro a una velocidad de 600 km/s, más de dos millones de kilómetros por hora. Allí se encuentra una anomalía gravitatoria conocida con el nombre del Gran Atractor, que encierra una masa de 10.000 billones de soles y cuyo centro se encuentra entre 150 y 250 millones de años luz de nosotros.

La puesta de largo de esta superestructura, situada en la zona de las constelaciones Triángulo Austral y Norma o Regla del Carpintero, sucedió en julio de 1986, durante un congreso que se celebró en Santa Cruz de California. Allí, un grupo de siete jóvenes astrónomos demostró la existencia de esta anomalía gravitatoria de la que se sospechaba su existencia desde 1973. El alboroto fue tal que uno de los asistentes dijo: “¿Qué vamos a hacer con estos... estos siete samuráis?”

Zona de evasión

¿Cómo es posible que algo así hubiese pasado desapercibido hasta entonces? Porque se encuentra en lo que los astrónomos llaman históricamente la Zona de Evasión, porque evitan observar en esa dirección, ya que allí se encuentra el plano de polvo que contiene la Vía Láctea. Las observaciones son muy complicadas de hacer por culpa de la interferencia del plano de nuestra galaxia, lo que hace que algunos piensen que la Vía Láctea no está siendo atraída solo por el Gran Atractor, sino por una región mucho más masiva que se encuentra detrás de él: la Concentración de Shapley, un conjunto de 17 cúmulos de galaxias a unos 650 millones de años luz.

Y no solo eso, sino que rizando el rizo otros astrónomos piensan que puede haber algo todavía mayor detrás de Shapley, ya que según ellos el movimiento que tiene el Grupo Local no se puede explicar invocando solo al tirón gravitacional conjunto del Gran Atractor y el supercúmulo de Shapley. Fue en este estado de incertidumbre cuando llegó Laniakea, que convirtió al Gran Atractor en el centro de este supercúmulo.

Pero las sorpresas no terminan aquí. Mirando hacia el otro lado del Gran Atractor, a 250 millones de años luz del Sistema Solar, existe una enorme hoja de papel cósmica, la Gran Muralla (hoy Muralla de Coma o Gran Muralla CfA2). Descubierta en 1989 por Margaret Geller y John Huchra, se trata de una pared de galaxias de dimensiones homéricas: un filamento de galaxias a 200 millones de años luz y cuyas dimensiones son 500 millones años luz de larga, 330 millones de ancha y “solo” 15 millones de años luz de grosor. ¿Realmente puede existir algo así en el universo? Eso parecía hasta 2011, cuando empezó a brotar la duda de que en realidad no estábamos ante una verdadera estructura ligada gravitacionalmente, sino que se trata de un alineamiento casual de tres más pequeñas.

Principio cosmológico

Por suerte o por desgracia, el universo ha seguido sorprendiendo a los astrónomos, que han ido encontrando muros cada vez mayores. Uno de ellos fue anunciado en 2003 por científicos de Princeton: la Gran Muralla de Sloan, casi 2,75 veces más grande que la de Coma. Tiene de 1.380 millones de años luz de longitud y está situada a 1.000 millones de nosotros. Su tamaño es de asustar: con un diámetro de 1/60 del universo visible. Pero lo mejor queda para el final: contra todo pronóstico, hay una estructura aún más grande, la Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal. Es un verdadero monstruo, algo inconcebible. Mide más de 10.000 millones de años luz de largo, 7.200 millones de años luz de ancho y 700 millones de grosor. Fue descubierta en noviembre de 2013 gracias a diferentes observaciones realizadas por los telescopios espaciales Swift, Fermi, Compton, BeppoSAX e INTEGRAL.

Los astrónomos han necesitado un posavasos para su labio inferior porque les ha dejado con la boca abierta. ¿Cómo puede existir una estructura que ocupe, por su lado más largo, la novena parte del universo visible? No hay teoría que explique su existencia. Tal es así que el astrónomo Jon Hakkila ha dicho que esta muralla “no debería estar ahí, pero ahí está”.

No es para menos, porque este muro cósmico pone en jaque una de las ideas más queridas de los astrónomos: conocida como el Principio Cosmológico, es la hipótesis de que el universo es homogéneo e isótropo a distancias suficientemente grandes. Ahora bien, ¿cuánto es 'suficiente'? Ya hemos visto que hace 70 años, con De Vaucouleurs, eso significaba distancias del tamaño de las galaxias. Desde entonces los astrónomos han ido subiendo la escala de distancias a la cual el universo es homogéneo e isótropo hasta llegar a los supercúmulos. Pero esta muralla vuelve a colocar a los astrónomos en la misma posición incómoda de hace tres cuartos de siglo.

Llamado con grandilocuencia el Final de la Grandeza, los astrónomos creían que a distancias de 1.000 millones de años-luz las superestructuras cósmicas desaparecían, dejando paso a una aburrida homogeneidad. Nadie esperaba ningún tipo de organización cósmica por encima de esa distancia. Pues bien, La Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal es 8 veces mayor que ese límite: es tan grande, compleja y alberga tanta masa que no hay forma de explicar qué hace ahí o cómo pudo formarse tan solo 3.000 millones de años después de la Gran Explosión. ¿Estamos ante el final del más sacrosanto principio de la cosmología?

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante.