A mediados del siglo XIX no era un buen negocio ingresar en un hospital, y menos aún ser sometido a una intervención quirúrgica. Eran lugares horrorosos, oscuros y sin ventilación, y lo más seguro es que las sábanas en las que estabas acostado fueran las del paciente anterior, que probablemente hubiera muerto entre ellas. A pesar de que la anestesia apareció en 1846, la mayoría de los pacientes consentían operarse solo como último recurso. Los cortes solían infectarse y los cirujanos opinaban que el pus era buena cosa, ya que indicaba que la infección estaba localizada y no invadía el resto del cuerpo. Así que se acostaba al enfermo de manera que el pus goteara al suelo.

Muy pocos médicos apostaban por una limpieza continua, dado que la mayoría eran partidarios de la teoría del miasma: según el gran químico alemán Justus von Liebig (1803-1873) la fermentación de la sangre en los cortes infectados producía unos gases venenosos que emanaban del enfermo y se extendían por la habitación hasta envenenar al paciente cercano, que de esta forma contraía enfermedades como el cólera, la viruela o la sífilis.

El cirujano británico Joseph Lister (1827-1912) era uno de los pocos expertos que no se creía esta hipótesis. Había leído un artículo de Louis Pasteur donde este defendía la teoría de los gérmenes como origen de las enfermedades, algo que la mayoría de los médicos rechazaban con el apabullante argumento de “si no puedes verlos es que no están”. Para Pasteur los microbios pululaban por todos lados y sus experimentos demostraban que se podía acabar con ellos hirviéndolos.

Como hervir a los pacientes no era recomendable, Lister pensó en otro método para eliminar los microorganismos patógenos. Y se fijó en el ácido carbólico, que ya se había probado para tratar las infecciones quirúrgicas, sin demasiado éxito. Lister perseveró y pudo probar sus métodos en agosto de 1865, cuando un chico de siete años llegó a la Enfermería Real del Glasgow con una fractura múltiple en una pierna: le había pasado por encima un carruaje.

Ingresar con semejante problema en un hospital era llevar todos los boletos de la rifa para un viaje solo de ida al camposanto. Las roturas simples se podían recomponer sin cirugía, pero las múltiples –con trozos de hueso que perforaban la piel– eran campo abonado para las infecciones. Tras la operación, Lister limpió cuidadosamente la zona dañada con gasas empapadas en ácido carbólico y luego la cubrió con una delgada lámina de metal doblada sobre la pierna, para impedir su evaporación. La infección no apareció.

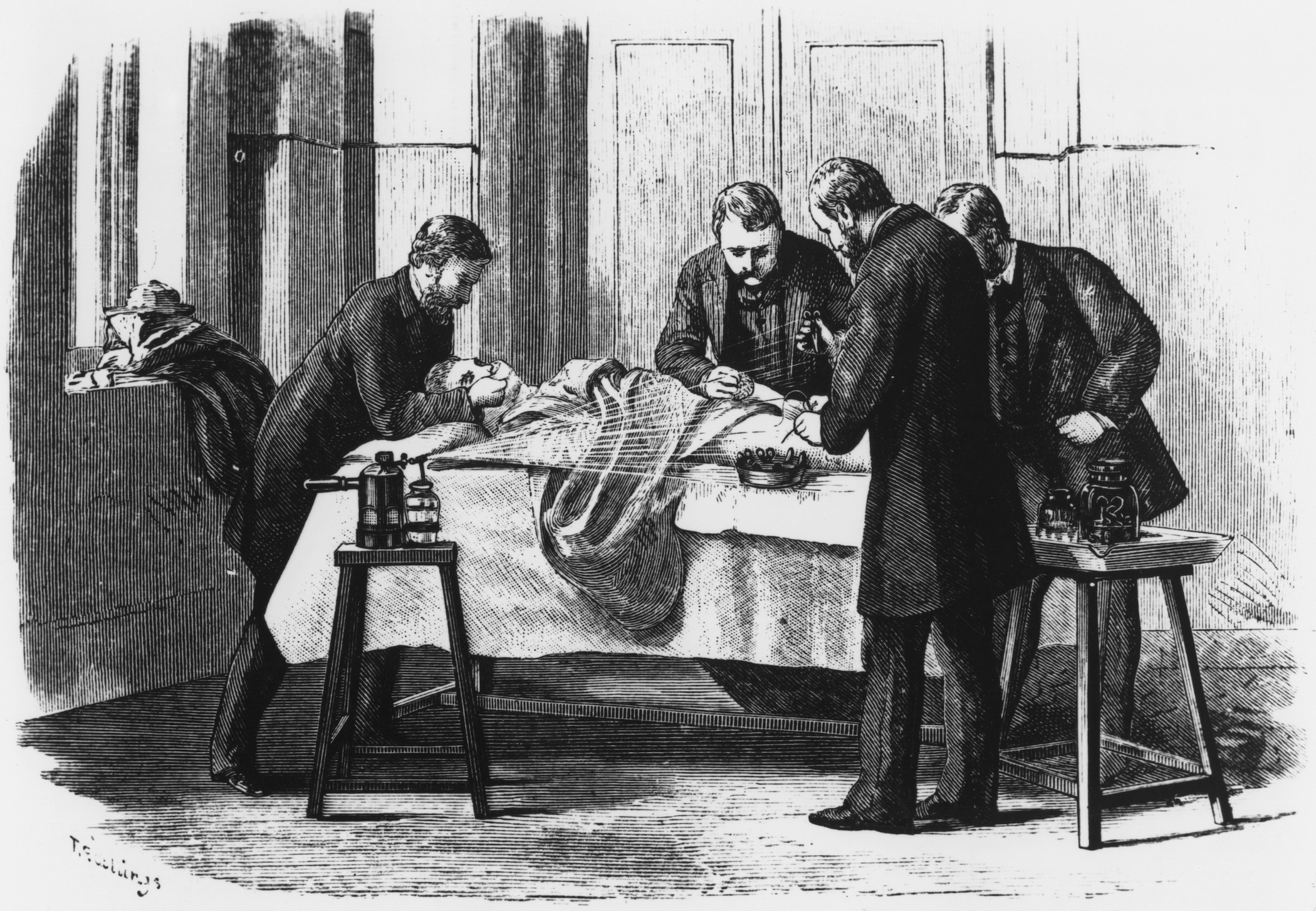

El ácido carbólico usado por Lister se obtenía destilando el alquitrán de hulla a temperaturas entre 170 ºC y 230 ºC. Oscuro y de profundo olor, quemaba en la piel. Con el tiempo Lister aisló el principal constituyente de su ácido carbólico, el fenol. Así que se dispuso a preparar lo que llamó “cataplasma de masilla carbólica”, una mezcla de fenol con aceite de linaza y caliza en polvo. Colocaba esta pasta sobre la herida, lo que proporcionaba una barrera contra las bacterias. Además, usaba una solución muy diluida de fenol (al 5 %) para lavar la herida, los instrumentos quirúrgicos y las manos del cirujano antes y después de la intervención. El fenol, tóxico incluso en soluciones diluidas, fue el primer antiséptico de la historia y cambió radicalmente el funesto panorama hospitalario.

Este artículo fue originalmente publicado en una edición impresa de Muy Interesante.