El poblamiento de América se inició a finales de la última glaciación, hace entre veinticinco y treinta mil años por corrientes migratorias procedentes de Asia a través del estrecho de Bering, que se difundieron lentamente desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. La diseminación migratoria precolombina dio lugar a una gran variedad de culturas que fueron perdiendo los caracteres originales de identidad.

La medicina que practicaron estas sociedades forma parte de la llamada medicina mágica, en la cual hechicería, chamanismo y brujería se entremezclan. Este tipo de prácticas sanadoras son el producto de la suma de diversos aspectos culturales como la religión, el arte, las leyes, las supersticiones, conocimientos prácticos sobre plantas…

Hay que tener presente que la heterogeneidad cultural propia de un área tan extensa geográficamente no permite hablar de una medicina precolombina única, si bien es cierto que hubo algunos elementos comunes. Así, por ejemplo, se creía que el origen de la enfermedad procedía de un plano sobrenatural, y que era resultado de un pecado o desobediencia divina. A unos dioses se les adjudicaba el papel de sanadores mientras a otros el de provocar las enfermedades.

Para el diagnóstico, los médicos-curanderos procedían a examinar al enfermo, así como a buscar la confesión de los pecados causantes de la ira divina. En ocasiones, los sanadores usaban drogas que facilitaban el proceso de revelación de estas causas ocultas.

En cuanto a la terapéutica, solían recurrir, en parte, a elementos mágicos y, en parte, a recursos minerales, vegetales y técnicos. Entre las numerosas plantas que utilizaron merecen una mención especial los bálsamos, el guayaco, la zarzaparrilla, la quina y la ipecacuana. En la mayoría de las civilizaciones precolombinas la cirugía disfrutó de un desarrollo especial: tras higienizar las heridas, las cubrían con hierbas o con productos de huevos de pájaros y a continuación con plumas o vendas confeccionadas a partir de pieles. Sabemos que cohibían las hemorragias cubriendo las heridas con hierbas masticadas y que realizaban amputaciones de miembros.

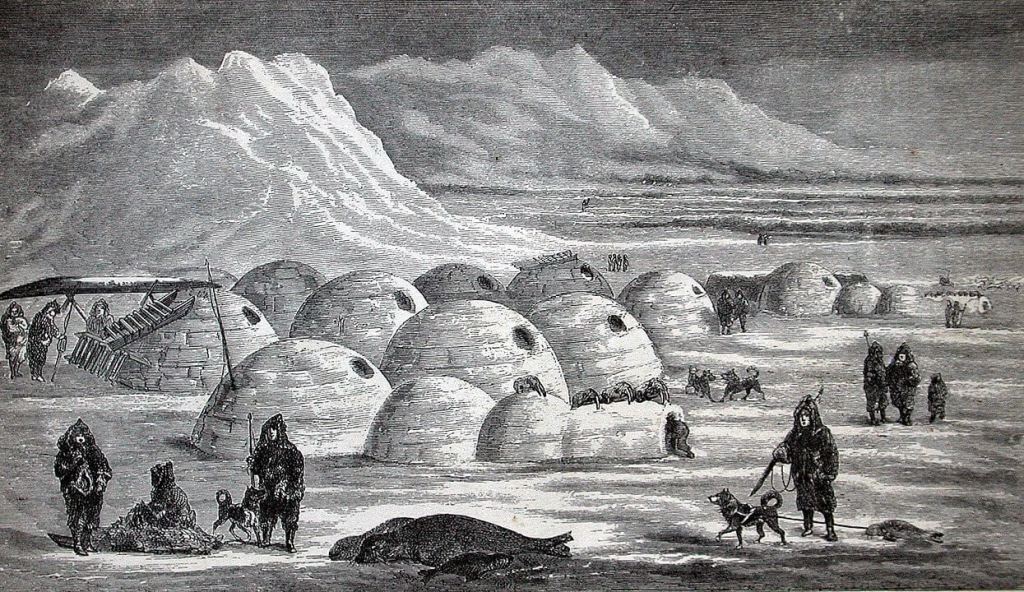

Los esquimales

Los esquimales creían que todos los seres y objetos de la naturaleza poseían un espíritu, y que en el caso de los seres humanos su espíritu abandonaba el cuerpo al fallecer. Si la persona moría en el mar, iba al cielo; y si lo hacía en la tierra, iba al mundo subterráneo. La principal causa de enfermedad en esta sociedad era la pérdida del alma por haber violado un tabú y la curación estaba reservada al curandero —angagok—, cuya formación y poderes sobrenaturales los adquiría en una iniciación juvenil. Cuando el angagok era llamado por el enfermo, el curandero le hacía preguntas para que revelase el tabú que había infringido y luego trataba de que el alma regresara al cuerpo ofreciéndole regalos y recitando oraciones.

En algunas ocasiones el angagok ayunaba durante cuatro o cinco días buscando el alma perdida por los bosques y los hielos, mientras que el enfermo guardaba también ayuno: cuando la encontraba regresaba junto a él, con el alma aprisionada entre las palmas de las manos. Era entonces cuando el angagok y los familiares del enfermo llevaban a cabo una danza ritual, acompañada de cantos e innovaciones mágicas, que servían para colocar nuevamente el alma en su lugar.

Al igual que sucede con otros pueblos siberianos, los esquimales tenían un concepto muy particular de la eutanasia, y no era inusual que los enfermos crónicos y los ancianos cometieran suicidio cuando escaseaban los alimentos.

Los indios de las praderas

En las grandes praderas americanas, ubicadas entre los Montes Apalaches y las Montañas Rocosas, vivían tribus nómadas que, desde las zonas boscosas del norte, seguían las cuencas de los ríos Mississippi y Missouri. Estas tribus incluían, entre otras, a los Blackfeet («pies negros»), Piegan, Crows («cuervos»), Cheyenne, Dakota o Sioux, Omaha y Pawnee.

Las prácticas médicas estaban basadas en sus conceptos religiosos. Así, por ejemplo, los pies negros creían en un Gran Espíritu Manitú y en otros espíritus de la naturaleza existente: en el Sol, la Luna y en los seres del medioambiente, que podían hacerse presentes a través de los sueños, ciertos fenómenos naturales y en las aves o bestias.

En cada una de las tribus había un individuo capaz de actuar como intermediario de los espíritus. En unos casos eran adivinos, cuya función era predecir eventos futuros que podían afectar a toda la tribu, y en otros eran curanderos dedicados a atender a los pacientes. En este último grupo había individuos que tenían grandes conocimientos sobre plantas medicinales.

El curandero habitualmente se iniciaba al experimentar una visión interior, donde un ave o una bestia, que luego se convertía en su espíritu guardián, le anunciaba que había sido designado por Manitú para poder curar. A continuación, se aislaba durante unos días en una montaña o en el claro de un bosque, donde a través de visiones y trances iba reuniendo en la bolsa mágica las plantas y los elementos con poder sanador. La bolsa solía contener la pluma de un águila, la garra de un oso, dientes de fiera y ciertas piedras. Cuando fallecía, esta bolsa pasaba a manos de otro curandero. En la práctica sanadora estos chamanes elevaban sus oraciones a Manitú y a los espíritus protectores, entonando cantos rituales con invocaciones curativas y ahuyentando los malos espíritus.

En todas las tribus de las praderas, la pipa calumet del curandero tenía un papel muy importante en las ceremonias curativas. El curandero la encendía después de poner hojas de salvia en el suelo del tipi del enfermo y la elevaba al cielo y posaba en el suelo, repitiendo la ceremonia a lo largo de cuatro días, durante los cuales ni el enfermo ni el curandero podían tomar agua. Al finalizar el cuarto día se producía una gran fiesta en la cual toda la tribu rogaba al Gran Espíritu que curara al enfermo.

Los mayas

La civilización maya se estableció en la península del Yucatán, Guatemala, Honduras y México. Esta vasta extensión geográfica implicó la distribución en varios pueblos (huastecas, tzental-maya, tzotzil). Destacaron en astronomía, matemáticas, escritura (jeroglífica), arte, arquitectura y medicina. Los mayas entendían la salud como un balance corporal, que estaba influenciado por la dieta y las estaciones, y variaba según edad, sexo y personalidad. Las enfermedades provenían de los malos vientos, de los hechizos y brujerías, de la conjunción de los astros, o bien por el enfado de alguno de los dioses de su teogonía. Por este motivo, en el tratamiento de las enfermedades se empleaban oraciones religiosas.

La curación la practicaban los chamanes que, por sus métodos y según las enfermedades que trataran, se podían clasificar en tres grandes grupos: Ah Men, Pul Yah o Dzac Yah, siendo este último el verdadero médico maya, tal y como lo entendemos en nuestros días.

El Ah Men es el adivino que cura los males espirituales a través de la inspiración divina al entrar en trance con los espíritus y dioses que invocaba.

Para ello utilizaba el zaztún o piedra taumaturga, donde creían ver a las personas que causaban el mal.

El Pul Yah era un brujo hechicero que curaba las enfermedades practicando ritos con plantas y animales o utilizando figurillas de barro para ahuyentar los malos vientos y espíritus de sus enfermos. Además, era el personaje al que buscaban los mayas cuando querían ocasionar algún mal a sus enemigos. Creían que tenía la facultad de poder adquirir la forma de cualquier animal y de poder penetrar en el cuerpo de las personas.

El Dzac Yah es el verdadero curandero que domina el conocimiento químico y medicinal de las plantas, es en el amplio sentido de la palabra el yerbatero. Xiu es el vocablo utilizado para designar a las plantas; ix Xiu es la mujer que conoce su uso y ja Xiu se refiere al hombre que sabe usar las plantas medicinales.

Por último, en lo referente a la cirugía, sabemos que suturaban heridas con cabello humano, reducían fracturas usando yesos y practicaban trepanaciones. Sabemos que eran dentistas habilidosos, que incluso hacían próstesis de jade y turquesa, hacían rellenos de pirita, y usaban navajas de obsidiana. Además, realizaban sangrías utilizando sanguijuelas o colmillos secos de víbora de cascabel.

Los aztecas

Los aztecas tuvieron una cultura muy avanzada y esto se reflejó también en la medicina. Al tratarse de una sociedad teocrática, consideraron que el origen de las enfermedades podía obedecer a causas divinas, mágicas o naturales. A pesar de todo, los aztecas no distinguían entre dioses benéficos y maléficos. Los padecimientos naturales eran las heridas, mordeduras, caídas, torceduras y parásitos intestinales, para los cuales aplicaban tratamientos empíricos.

La salud era considerada un equilibrio del organismo, mientras que la enfermedad era la pérdida de ese equilibrio. El buen comportamiento y la moderación aseguraban la salud, mientras que los excesos producían daño y hacía que el individuo estuviese expuesto a los espíritus agresores, que acabarían penetrando en su organismo.

Tuvieron muchas deidades relacionadas con la medicina, la mayor de ellas fue la diosa Tlazolteotl o Centotl. Sobre ella escribió fray Bernardino de Sahagún: «Diosa de los medicamentos y de las yerbas medicinales, adorábanla los médicos, los cirujanos, y los sangradores, también las parteras y las que daban yerbas para abortar». Las mujeres muertas en el parto recibían el nombre de cihuateteo y eran consideradas diosas, que ocasionaban daño sin ser ofendidas: producían en los niños parálisis o epilepsia durante la noche.

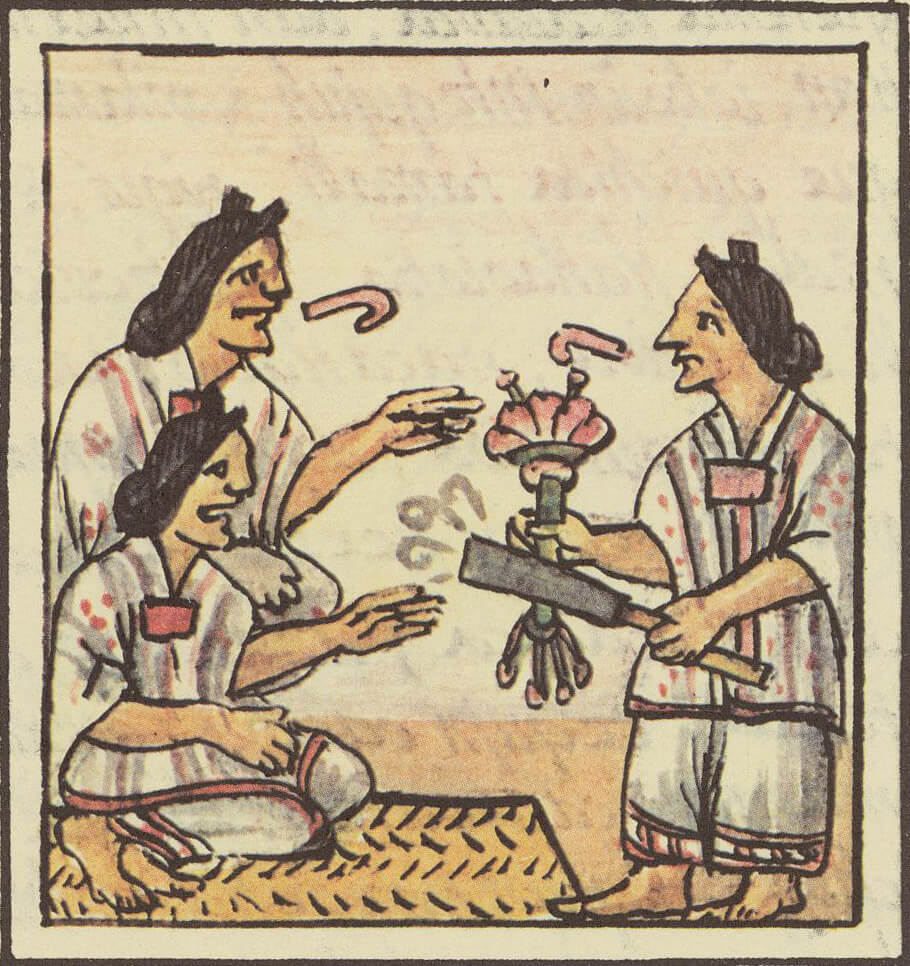

La práctica de la medicina se hizo hereditaria de padres a hijos a través de la tradición oral. Mientras el padre-médico vivía, el hijo debía conformarse con aprender y formarse, no asumiendo su papel hasta que el padre fallecía o tuviera una imposibilidad física.

El arte de la medicina estaba dividido en diversas especialidades: internistas (tlama-tepatiticitl), cirujanos (texoxotla-tícitl), los que realizaban sangrías (tezoc-tezoani), comadronas (tlamat-quitícitl) y boticarios-herbolarios (papianipanamacani). De todos ellos los que tenían un conocimiento más extenso eran los internistas, que curaban mediante medicinas aplicadas por vía bucal o cutánea.

Dentro de la cirugía existían, a su vez, diferentes especialidades: componedores de huesos, barberos, sangradores… En la civilización azteca la cirugía alcanzó un enorme desarrollo y sabemos que se realizaban trepanaciones, punciones, drenaje de abscesos y amputaciones. Para las operaciones, administraban anestesia a los enfermos a través de un zumo de una hierba con efectos similares a la mandrágora (Datura stramonium).

Los incas

El imperio inca se desarrolló hacia el siglo xii sobre antiguas culturas andinas y no sería hasta tres siglos después cuando, con el conquistador Pachacútec Inca Yupanqui, se inició el imperio histórico tras unificar y someter a las tribus vecinas. Fue precisamente en este último periodo cuando se produjo el mayor desarrollo de la medicina, oficializándose el ejercicio médico, reglamentándose los conocimientos y castigando duramente el aborto.

Los conocimientos que tenemos de la medicina incaica precolombina son bastante escasos debido a que carecían de tradición escrita autóctona. Todo lo que sabemos se ha podido reconstruir a través de los escritos que relataron los cronistas, los cuales suponen la mejor fuente de información. Sabemos que había diferentes profesionales que se encargaban de la medicina, si bien los verdaderos médicos eran los hampicamayok, que tenían un cierto carácter sacerdotal y conocían la magia y las plantas medicinales; y sus conocimientos se heredaban de padres a hijos.

Las enfermedades se generaban por actos de brujería o hechicería, provocados a consecuencia de rivalidades locales o conflictos intrafamiliares, o bien como un castigo infringido por una divinidad o ser sobrenatural. A las primeras se las consideraba curables gracias a la habilidad del hampi-camayoc, pero a las causadas por la voluntad de las divinidades se las consideraba difíciles de curar.

Entendían que la enfermedad se debía a una fuerza oculta que había extraído del organismo el alma o una parte de ella. Por este motivo, la curación tenía dos objetivos principales: alejar la causa del mal recurriendo a procedimientos mágicos y, en segundo lugar, combatir los síntomas por medio de ofrendas y remedios.

El panteón médico se centraba, fundamentalmente, en la potencia divina de Pachacamac y Viracocha. La advocación de las fuerzas divinas para curar se celebraba en unos lugares sagrados llamados huacas. Por su parte, los espíritus malignos eran acusados de ser portadores de enfermedades.

Además, existían enfermedades comunes que estaban sujetas al clima: de esta forma eran habituales en las zonas frías los catarros, las afecciones pulmonares y los reumatismos; mientras que en los parajes más cálidos la enfermedad más común era la fiebre intermitente.

Entre los procedimientos quirúrgicos que realizaban, la sangría era la práctica más común. También sabemos que reducían luxaciones, reponían huesos fracturados, suturaban heridas y drenaban abscesos. Es muy posible que usaran como anestésico la solanácea Datura ferox (la escopolamina). Las zonas fracturadas se envolvían en un entablillado muy rústico confeccionado a base de algas marinas o en hojas de huaripuri (Valeriana coarctata).

En cuanto a las heridas quirúrgicas, solían igualar los bordes de la herida mediante hormigas picadoras a las cuales se arrancaba la cabeza. Por otra parte, los bálsamos desempeñaron un papel muy importante en el tratamiento de úlceras y heridas, la mayoría resinas de leguminosas.

Los taínos

La población precolombina de las Antillas fue resultado de repetidas migraciones del área circuncaribe de América del Sur, fundamentalmente. Sus prácticas médicas estaban fundamentadas en la creencia que la salud y la enfermedad estaban en manos de los dioses. Además, se debían a la intrusión de un espíritu maligno que tenía que ser expulsado para que el enfermo pudiera recuperar la salud.

Los curanderos (bohitíos) tenían el poder de comunicarse con los dioses (zemíes), habitualmente entrando en trance con la ayuda de una planta alucinógena. El tratamiento de la enfermedad era mágico e incluía danzas rituales, cánticos, ensalmos mágicos, masajes, succiones, ayunos y ofrendas a los dioses.

Algunos cronistas han señalado que, cuando un enfermo estaba próximo a morir, le colocaban en una hamaca con algunos alimentos a su alcance y le abandonaban a su suerte, en algunos casos estrangulaban a los incurables. Era habitual que los taínos enterrasen a los muertos dentro de cuevas sentados en cuclillas y les cubrían la cabeza con una olla.

El esclavo que llevo la viruela

La ferocidad de los españoles en la conquista de México es sabida: contaban con conocimientos y estrategias de guerra que les permitirían expandirse en un mundo ignoto. Sin embargo, su arma más letal era invisible a los ojos humanos. Y ni siquiera ellos no lo sabían.

Para los aztecas, los españoles estaban ungidos por un aura impenetrable, dioses de cuatro patas encorsetados en trajes de hierro. Muchos creyeron que Hernán Cortés era la encarnación de Quetzalcóatl, el principal dios del panteón azteca. Corría el año 1520. Desde Cuba partió una flotilla de diecinueve naos con caballos, armas, novecientos soldados y un puñado de esclavos. Al frente se encontraba el capitán Pánfilo de Narváez (1478-1528), quien tenía la orden de apresar vivo o muerto a Hernán Cortés.

Cuando desembarcaron en Zempoala, en el actual estado de Veracruz, no podían imaginar que portaban un arma biológica que les daría la victoria. Uno de los esclavos africanos —Francisco de Eguía— llevaba en su torrente circulatorio el virus de la viruela (variola), un patógeno desconocido por aquel entonces en América. Esta enfermedad recibe su nombre del término latino que significa «moteado», debido a que en el rostro y cuerpo de los pacientes aparecen lesiones cutáneas. Desde el inicio de la humanidad, este virus ha matado al 30 % de las personas que han contraído la enfermedad.

Nada más alcanzar tierra firme, Francisco de Eguía enfermó y tuvo que ser alojado por una familia de nativos en Cempoala. Pocos días después, la familia que lo acogió adquirió la enfermedad y en cuestión de días el pueblo quedó diezmado y la ciudad se convirtió en un verdadero cementerio.

Las fuentes dicen: «Las pegó en la casa que lo tenían y luego un indio a otro y como eran muchos y dormían juntos y comían juntos cundieron tan en breve, que por toda aquella anduvieron matando».

Desde Cempoala, la enfermedad se propagó como la pólvora a poblaciones vecinas y no tardó en alcanzar Tenochtitlan, la capital del imperio. Nada volvería a ser igual a partir del trágico día del desembarco de Pánfilo de Narváez.

El intercambio microbiológico entre el viejo y el nuevo mundo había empezado mucho antes, con el primer viaje de Cristóbal Colón, pero desde el principio hubo un enorme desequilibrio. Esto no significa que no hubiera enfermedades infecciosas en la América precolombina: sí que las había, sabemos por ejemplo que la población indígena sufría tuberculosis, parasitosis intestinales y algunas formas de influenzae.

La epidemia de la viruela fue seguida por otras: sarampión (1530), tifus (1546) y gripe (1558). Por si no fuera suficiente, la fragilidad inmunológica de la población indígena fue sacudida por otras enfermedades infecciosas de forma concomitante como la difteria o las paperas.

En 1576 se desató una enfermedad bautizada como huey cocoliztli («la gran enfermedad»), que acabó con la vida de más de dos millones de personas. Fue la peor catástrofe epidémica del nuevo continente, de dimensiones apocalípticas. Muy probablemente la causa fue un virus hemorrágico que afectó, aunque en menor medida, también a los españoles.

Ante toda esta pléyade de epidemias, los indígenas carecían de los anticuerpos requeridos para hacer frente a este abanico de enfermedades infecciosas y tuvo un altísimo coste en vidas humanas. El resultado fue una verdadera catástrofe demográfica.

La panacea que vino de América

El 28 de octubre de 1492 Luis de Torres y Rodrigo de Jerez, dos marineros que acompañaron a Cristóbal Colón en su primer viaje, recibieron el encargo de explorar una isla a la que los indígenas llamaban Guanahaní y que ellos bautizaron como San Salvador. Allí se sorprendieron al ver a unos hombres con «hojas secas que desprendían una peculiar fragancia». Los isleños les recibieron con cortesía y amabilidad, incluso les agasajaron con frutos secos, les regalaron unas lanzas de madera y algunas de aquellas plantas mágicas que desprendían humo. Ellos las llamaban cohiba.

El tabaco no pasó desapercibido a los marineros castellanos: todo lo contrario, muchos de ellos se aficionaron a su consumo, entre ellos Rodrigo de Jerez, hasta el punto de que cuando regresó a España se trajo de contrabando algunas hojas para seguir fumando. El humo que desprendía el tabaco causó cierto recelo en Ayamonte, su pueblo natal, ya que sus conciudadanos no habían visto nunca una cosa igual. La más sorprendida fue su esposa, que no dudó en ponerlo en conocimiento de la Inquisición. El Santo Tribunal calificó esta práctica de pecaminosa e infernal: «solo Satanás puede conferir al hombre la facultad de expulsar humo por la boca». Y, por eso, lo condenó a siete años de prisión. Cuando fue liberado, el hábito de fumar ya no era considerado una «obra del diablo»: todo lo contrario, su consumo se había extendido por gran parte de la península.

Un médico tiene el dudoso honor de haber introducido la plantación del tabaco en nuestro país. Su nombre era Francisco Hernández Boncalo, y en 1559 sembró por vez primera la semilla del tabaco en España, cerca de Toledo. Al parecer eligió una zona conocida como cigarral, puesto que solía ser invadida por plagas de cigarras. Sería precisamente a partir del término cigarral de donde se originó el vocablo cigarro.

En 1560 el embajador francés en Lisboa, Jean Nicot, introdujo la planta del tabaco en la corte francesa y se atrevió a recomendar esta planta a la reina Catalina de Médicis para combatir sus jaquecas. Al parecer la soberana le hizo caso y de forma sorprendente poco tiempo después sus dolores de cabeza habían desaparecido, o al menos habían cedido parcialmente. ¡Milagros de la ciencia! Aquella noticia se extendió como la pólvora por la corte francesa y propició que el tabaco se usase para combatir numerosas enfermedades. Se usó para tratar las hemorragias, el asma, la cefalea… y un sinfín de dolencias más.

La epidemia postcolombina

Se empezó a utilizar el término sífilis o mal de bubas como consecuencia de una gran epidemia, aunque realmente habría que hablar de pandemia, que asoló Europa a finales del siglo xv. La enfermedad no respectó clases sociales y la sufrieron ricos y pobres por igual. Papas, poetas, artistas y pintores se cuentan por docenas entre los convalecientes. Entre los hombres ilustres que la sufrieron podemos citar a Francisco i de Francia, el papa Alejandro Borgia, Benvenuto Cellini, ToulouseLautrec, Randolph Churchill o Iván el Terrible. Como curiosidad, la protuberancia que aparece en una de las alas de la nariz de Enrique viii, en el cuadro pintado por Hans Holbein, probablemente se trate de un chancro sifilítico.

Se la conoció más bien como Morbus italicus, hispanus, germanicus o gallicus, en función de quienes fuesen los que daban la denominación. En 1494 las tropas francesas asediaron el reino de Nápoles, los defensores enviaron prostitutas infectadas para que «confraternizaran» con el enemigo, el resultado fue que cuando las tropas de Carlos viii regresaron a Francia dejaron un reguero de enfermos, de ahí procede el nombre de «enfermedad de los franceses». Los galos prefirieron el nombre de mal de Nápoles.

Los ingleses la llamaban Morbus gallicus, los portugueses Morbus hispanus y los franceses Morbus italicus. El que predominó en los textos latinos fue el de Morbus gallicus. En el año 1498 el médico español Francisco López de Villalobos escribió: «fue una pestilencia no vista jamás / en metro, ni en prosa, ni en ciencia ni estoria / muy mala y perversa, y cruel sin compás / muy contagiosa y muy sucia en demás».

Una creencia generalizada durante mucho tiempo fue que la enfermedad procedía de América, conclusión a la que llegó por primera vez el médico sevillano Rui Díaz de la Isla, quién trato a los marineros de la expedición colombiana de 1493 que habían sido afectados por la sífilis. Sin embargo, en la actualidad no existe ninguna duda de que la sífilis existía en Europa antes del descubrimiento de América. Se han encontrado esqueletos en Rusia con lesiones patognomónicas y fechadas en el segundo milenio a. C. En las ruinas de Pompeya, ciudad que fue sepultada en el año 79 por la erupción del Vesubio, se han encontrado esqueletos con alteraciones que podrían corresponder a sífilis congénita. En 1999 científicos de la Universidad de Bradford hicieron público un trabajo realizado en el cementerio de una abadía agustiniana próxima al puerto de Kingston upon Hull (en el noreste de Inglaterra) donde se habían descubierto tres esqueletos con síntomas inequívocos de sífilis y cuyo fallecimiento fue datado, mediante la técnica del carbono 14, entre 1300 y 1450.

El nombre de sífilis se lo otorgó el médico y poeta veronés Girolamo Fracastoro en una publicación que realizó el año 1530. Este galeno era además astrónomo (estudió con Nicolás Copérnico), geólogo y filósofo. Dado que Verona era en ese momento enemiga de Francia y luchaba al lado de Venecia, Nápoles, del Sacro Imperio Romano y del Vaticano, el patriotismo de Fracastoro influyó en el título de su poema: Syphilis sive morbus gállicus («Sífilis o la enfermedad francesa»). La composición literaria constaba de tres partes. En la primera defendía la tesis del origen francés de la enfermedad y su relación con la guerra, y rechazaba la tesis de que la epidemia tuviera su origen en las naves españolas que retornaban del Nuevo Mundo, porque, según él, se produjo y se difundió con demasiada rapidez. En la segunda parte consideraba que la salvación estaba en el conocimiento y el buen vivir.

Fracastoro recomendaba realizar ejercicios vigorosos, dietas saludables y frugales, así como la privación de la actividad sexual. Curiosamente, esta recomendación la relacionaba con el gasto de energía que se produce al mantener relaciones sexuales y no como fuente de contagio. Además, recomendaba el empleo de sangrías, baños de vapor y purgantes. Por último, exaltaba las virtudes del mercurio como factor de equilibrio humoral (emplastos, ingesta, vapores), el cual era fundamental para la curación. Ambas partes las describía poéticamente, empleando temas mitológicos. Señalaba que Ilceus, un cazador, había matado al venado sagrado de Diana, y que Apolo, el hermano gemelo de la diosa, lo había castigado enviándole el humor de la enfermedad. Más adelante, otra diosa se había apiadado del cazador y le había enseñado los poderes curativos de los metales, en especial los del mercurio.

El galeno defendía la tesis de las causas naturales contra las ideas de maldiciones divinas. Considerando la existencia de muchos factores para su diseminación y la posibilidad de que hubiera partículas que fueran agentes de contagio, que estarían latentes durante siglos esperando las condiciones óptimas.

En la tercera parte de su libro incluyó a un pastor de nombre Syphilis o Syphilus, en lugar del pastor Ilceus, el cual acabaría dando nombre a la enfermedad. Syphilus y otros probables descendientes de los hombres de la Atlántida, habían matado unas aves sagradas y Apolo los había maldecido y enviado una horrible enfermedad contra él y su pueblo. En este parte Fracastoro mencionaba las bondades terapéuticas del guayaco, planta procedente del nuevo mundo. La teoría de Fracastoro chocaba frontalmente con el concepto de que la enfermedad se produce por un desequilibrio entre los humores.

Años después (1546) Fracastoro reconoció el origen venéreo de la sífilis en su obra De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione («Del contagio y de las enfermedades contagiosas y su tratamiento»). En ella se disculpaba por algunos aspectos médicos que aparecían en su poema anterior, señalando que habían sido fruto de su juventud. Describía los modos de transmisión, señalaba que las madres enfermas podían transmitir el mal a sus hijos, bien al nacer o bien durante la lactancia (en esta publicación además describía por vez primera todas las enfermedades que en ese momento podían calificarse como contagiosas (peste, lepra, tisis, sarna, rabia, erisipela, viruela, ántrax y tracoma) y agregaba, como entidades nuevas, el tifus exantemático y la sífilis). También describía los signos y síntomas de la enfermedad, mencionando que en su etiopatogenia intervenían unos agentes muy pequeños a los que denominó semillas (semina). En una de las partes de su obra se podía leer: «la infección ocurre solamente cuando dos cuerpos se unen en contacto mutuo intenso como ocurre en el coito».

A Fracastoro hay que reconocerle el mérito de ser el primero en establecer claramente el concepto de enfermedad contagiosa, en proponer una forma de contagio secundaria a la transmisión de lo que él denominó seminaria contagiorum («semillas vivas capaces de provocar la enfermedad») y en establecer, por lo menos, tres formas posibles de infección: a) por contacto directo (rabia y lepra), b) a través del transporte de los seminaria prima (ropas de los enfermos), y c) por inspiración del aire o miasmas infectados con los seminaria (tisis). A este médico italiano también le cabe el honor de establecer la separación entre los conceptos de infección, como causa, y de epidemia, como consecuencia.

El tratamiento con mercurio («Una noche con Venus y una vida con Mercurio» era la frase popular para referirse al calvario que significaba la enfermedad antes de la aparición de la penicilina), mencionado por Fracastoro, se mantuvo vigente hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, época en que ya se planteó sustituirlo por bismuto por considerarlo más eficaz. Durante siglos se empleó aquel mineral, bien por vía oral (en forma de sales, como el calomel), bien mediante fricciones, por inyección intramuscular o por inhalación de vapores. Durante la Segunda Guerra Mundial entre las numerosas medidas terapéuticas que se recomendaban se encontraban evitar el coito, usar el condón, aplicar calomelanos en lanolina, evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y guardar cama. El tratamiento con mercurio fue sustituido por la administración de arsénico por vía endovenosa (Neosalvarsán) y de bismuto por vía intramuscular (yodobismuto de quinina). El descubrimiento de la penicilina en 1943 relegó al mercurio, al bismuto y al arsénico en el tratamiento de la sífilis.

El guayaco o palo de las Indias (Guaiacum officinale), al que llamaron «palo santo» fue el primer producto de origen americano que conquistó un lugar preeminente en la terapéutica europea. Al comenzar el siglo xvi había un intenso comercio marítimo hacia Europa de este , donde se utilizaba para tratar el mal de bubas. Y es que «de donde viene el mal, viene el remedio».