Aparentemente, Joaquín Sorolla no es un artista que posea una importante vinculación con el mundo cinematográfico; sin embargo, creo que su relación con el cine es mucho más relevante de lo que a priori se pudiera pensar. Sirva este artículo como pequeña reflexión sobre un tema muy poco estudiado hasta la fecha, y como mirada personal sobre uno de los pintores más singulares de España.

Sorolla es un maestro en el uso de la luz y del color, que supo convertir en protagonistas de sus lienzos pintando au plein air, pero también echando mano de una herramienta relativamente nueva para los pintores: la fotografía.

Hay algo fotográfico en el arte de Sorolla. De esta disciplina saca valiosas lecciones para los encuadres y la composición de sus obras. Pero, además, le permite aprender de aquello que el ojo no ve pero que la cámara sabe captar, como el gesto preciso de una figura que ejecuta un movimiento veloz; o un matiz de luz que permanece eterno en la imagen fotográfica en lugar de desaparecer a los pocos segundos, tal y como sucede en la naturaleza. Sorolla no es un pintor que traslada la fotografía al lienzo, sino que la analiza, toma lo que le interesa de ella —en numerosas ocasiones, de más de una instantánea— y, a partir de ahí, lo sintetiza todo para crear una imagen pictórica.

Fotografía y cine

El uso de la fotografía en el proceso creativo de Sorolla es un tema tan discutido como apasionante. Pero dado que este artículo se centra en su influencia en el séptimo arte, baste con resaltar que muchas de las lecciones que extrae de ella a la hora de crear la imagen pictórica acercan enormemente su obra a la mirada propia de un director de fotografía cinematográfico.

José Luis Alcaine, uno de nuestros más reputados profesionales en esta labor, da en el clavo en el documental Sorolla: los viajes de la luz (2017), cuando dice: «Si es verdad que hay de alguna manera un componente fotográfico [en la obra de Sorolla], es un componente de excelencia, quiero decir que ¡ojalá la fotografía fuese así!».

La pintura siempre ha sido una fuente de referencia obligada para los grandes directores de fotografía pero, en el caso de Sorolla, las lecciones que ofrece al técnico responsable de esta parte de la realización cinematográfica son enormes. En el citado documental, Alcaine nombra al menos tres: la composición, el movimiento y la luz.

Al hablar de composición, se refiere al talento del pintor para componer la imagen en sus cuadros. No la construye a la manera clásica como los grandes cuadros historicistas, sino de forma moderna, con puntos de vista audaces, encuadres pronunciados y un savoir faire único para integrar personajes y entornos en la imagen de forma que favorezcan la claridad narrativa del tema; en otras palabras, una composición cercana a lo que ve el objetivo de una cámara y al modo en que compone el plano un director de cine. No es baladí recordar que el pintor valenciano realiza a lo largo de su carrera un importante número de lienzos de formato panorámico, que tan parecido es a las proporciones de la pantalla cinematográfica.

Alcaine se maravilla, por ejemplo, ante la inteligencia con la que Sorolla compone sus cuadros de playa; casi siempre con un punto de vista elevado, en el que el horizonte no aparece o queda reducido a una franja sumamente estrecha; esta elección convierte a la arena, a las olas que rompen en la orilla y al mar en auténticos protagonistas de la obra.

Con el movimiento se refiere a la capacidad del pintor para captar la esencia de una acción en una sola imagen. Cada figura —cada gesto de cada uno de sus personajes— posee una extraordinaria expresividad y refleja de manera perfecta la acción que realiza, desde los niños que juegan en la orilla en Corriendo en el mar (1908) a los hombres que arrastran a tierra sus capturas en La pesca del atún (1919). Por último, Alcaine destaca el uso de la luz y el color como elemento esencial del trabajo del artista, del que reconoce haber aprendido valiosas lecciones que luego ha aplicado como director de fotografía.

¿Antecedente del cine?

Me viene a la memoria el trabajo de Vittorio Storaro, otro extraordinario director de fotografía, que describe de la siguiente manera su oficio: «Mi trabajo es escribir con la luz». O, dicho de otra manera: su labor consiste en contar la historia de una película a través de las emociones que despierta en el espectador mediante la luz y el color que imprime a las escenas de sus films.

Es interesante recordar que la moderna película de color Kodachrome no se introduce en el mercado hasta 1935, por lo que todos los grandes directores de fotografía, a la hora de buscar referentes para aprender sobre la luz y el color, siempre se han fijado en los grandes maestros de la pintura.

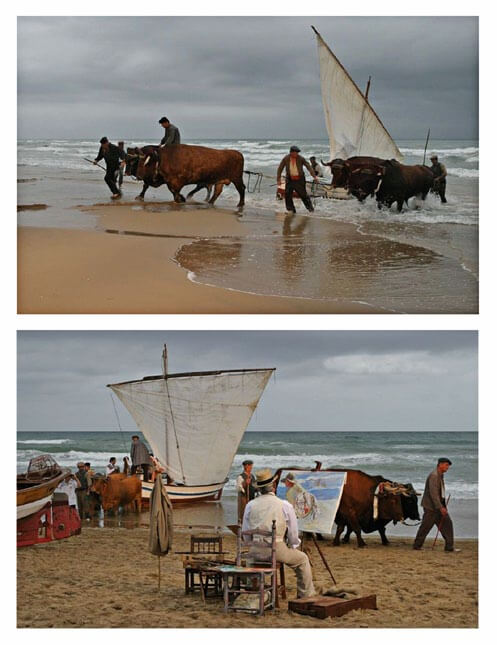

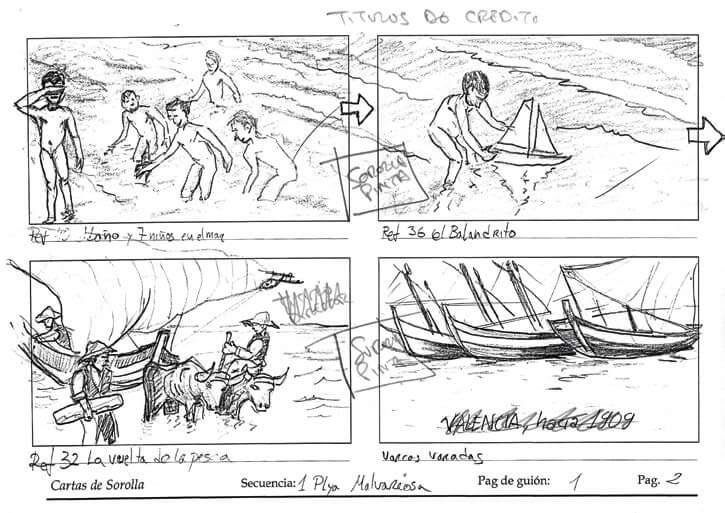

En la película Cartas de Sorolla (2006), de José Antonio Escrivá, la dirección de fotografía recae en Julio Madurga, colaborador de Storaro en las películas de Carlos Saura; este consigue llevar al celuloide de forma más que convincente la luz propia de los lienzos del valenciano. El fotógrafo francés François Gravier es testigo del rodaje de este film en las costas del municipio de La Oliva, y toma una serie de instantáneas en las que se aprecia la cercanía entre la imagen cinematográfica y la pictórica que le sirve de referente.

El hilo conductor de Cartas a Sorolla es la correspondencia de amor entre él y su mujer, Clotilde. Este curioso título se acerca tanto a la obra del pintor que muchas escenas culminan con un plano cinematográfico prácticamente calcado del cuadro que las inspira. El film posee la virtud de realizar un amplio repaso iconográfico de los temas que trata Sorolla, lo que nos lleva a otro de los puntos de conexión del pintor con el cine.

Como es sabido, su trabajo Visión de España (1912-1919) para la Hispanic Society es un conjunto de catorce paneles de grandes dimensiones en los que plasma toda una serie de temas representativos de las diversas regiones de nuestro país. Montados en forma de panorama, se convirtieron en el perfecto retrato de una España que estaba desapareciendo con el nuevo siglo.

Marcus Burke, conservador jefe de la Hispanic Society, propone en Sorolla: los viajes de la luz una hipótesis tan sugerente como novedosa: equipara el desarrollo de la carrera del pintor valenciano con el del cine como disciplina. Hace notar que Sorolla comienza su carrera en la década de los años ochenta del siglo XIX, justo cuando nace el cine. Se refiere, evidentemente, al quinetoscopio de Thomas A. Edison, presente en el mercado americano desde 1889, y posiblemente también a uno de los antecedentes más claros del cinematógrafo, el zoopraxiscopio creado en 1879 por Eadweard Muybridge.

Cine de vistas

Quizá estas sean las lecciones sobre el movimiento que Alcaine ve en Sorolla y que, sin duda, aprende de la cronofotografía del inventor inglés afincado en Estados Unidos. Asimismo, Burke hacer notar la coincidencia temática entre la obra de Sorolla y las primeras películas. El llamado «cine de vistas» supone el primer registro cinematográfico del mundo. Un gran número de operadores que trabajan para las nacientes productoras de cine captan con sus cámaras paisajes y escenas costumbristas, creando un increíble fondo etnográfico-documental en el que, por primera vez, queda registrado el mundo en movimiento. Así, por ejemplo, el espectador pudo observar por primera vez en una pantalla a los bañistas que recorrían un muelle para terminar arrojándose al océano en La mer (Louis Lumière, 1895), o los ágiles y enérgicos movimientos de los diferentes bailarines en Danse espagnole (anónimo, 1897).

Huelga decir que los ejemplos de cortometrajes poseen una temática análoga a la de muchos lienzos de Sorolla. Y aún citaré otro: Una fiesta en la huerta valenciana (1899), de Ángel García Cardona. La prensa de la época se refiere a esta breve película de la siguiente manera: «El fotógrafo Ángel nos ruega que digamos que para impresionar la cinta del hermoso cuadro Una fiesta en la huerta valenciana, que estos días se exhibe en el cinematógrafo, dirigieron todos los detalles los distinguidos artistas señores Agrasot, Soler, Benavent y Soriano, a quienes se debe el mérito de la composición». Los pintores citados son los reconocidos maestros valencianos Joaquín Agrasot, José Benavent Calatayud, José Soriano Fort y Eduardo Soler i Jopis; y lo interesante de la noticia es que se les otorga el mérito de la «composición del cuadro», poniendo de manifiesto la estrecha relación entre la pintura y este primer cine de vistas. El texto describe este cortometraje con un término usual en la época, «cuadro», y acierta al elegir el sustantivo, dado que «las características de este cine de vistas son el encuadre fijo con un punto de vista central, la frontalidad, el uso del plano general y la concepción cerrada y centrípeta del plano; lo que convierte al cuadro cinematográfico en algo muy parecido al cuadro pictórico».

Esta relación con la pintura es aún más estrecha si tenemos en cuenta que García Cardona trabaja en diversas ocasiones con Ricardo Alós Sierra, pintor valenciano que desarrolla gran parte de su carrera como pintor de telones teatrales. En muchas ocasiones, estos cuadros cinematográficos de temática costumbrista ni siquiera se rodaban en la naturaleza, sino que esta se simulaba mediante la creación de un forillo o telón pintado.

El arte del forillo cinematográfico tiene su técnica específica. El pintor de mattes sigue los pasos de Sorolla, y ha de ser también un maestro de la luz, ya que sus pinturas deben captar a la perfección la luz y la sombra del entorno con todos sus matices de color; de otro modo, los actores y los elementos reales del decorado no se fundirían de forma convincente con los elementos pintados. Este proceso es especialmente difícil cuando se trabaja en exteriores, y convierte a estos técnicos en una especie de seguidores de la pintura au plein air.

Viajar a la luz

En el documental Sorolla, los viajes de la luz, el pintor Antonio López se refiere a la técnica del pintor valenciano y destaca su pincelada suelta y valiente, heredera de la escuela impresionista, pero también de gran calidad expresiva. Se maravilla del modo en que aplicaba el color directamente sobre el lienzo, realizando la mezcla y el fundido de los diversos tonos sobre dicha superficie.

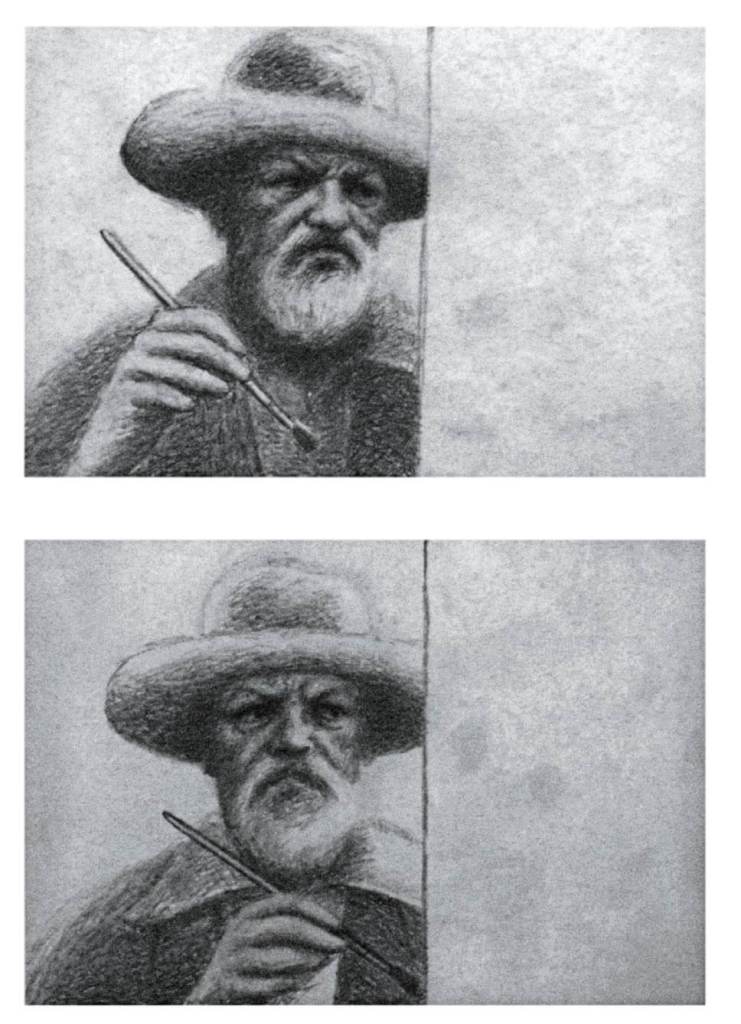

El director José Luis López Linares rueda Sorolla, la emoción del natural (2009) y queda fascinado con este mismo aspecto de la pintura del valenciano, o así lo parece, dado que dedica diversos primeros planos a mostrar dicho aspecto de Sorolla.

Hay algo mágico en este modo de pintar, y Lopéz Linares es muy consciente de ello, por lo que decide plasmarlo en imágenes. Así, tras mostrar un primerísimo plano de uno de sus lienzos, le basta con alejar la cámara un par de metros de la obra para que los colores se fundan y la imagen pictórica se muestre con todo su esplendor y potencia.

He tenido la suerte de tratar y ver trabajar a Emilio Ruiz, el último gran maestro de estos trucajes cinematográficos anteriores a la era de los efectos especiales digitales, y su técnica era idéntica a la del gran maestro valenciano. Fundía los colores directamente en la superficie pictórica y aplicaba el pigmento mediante pinceladas abocetadas, pero al mirar a través del visor de la cámara de cine, se hacía la magia, y todo cobraba pleno sentido.

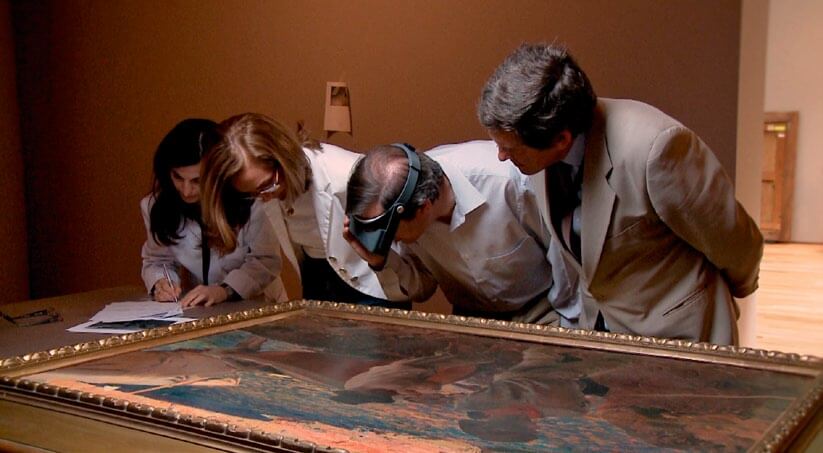

López Linares destaca otra idea importante sobre Sorolla en su documental. En concreto, en aquellas escenas en las que muestra el montaje de su exposición en el Museo del Prado; en ellas se califica a Sorolla como el último gran maestro de pleno derecho de esta pinacoteca. Al hacerlo, le sitúa como el último eslabón de una concepción figurativa del arte gráfico, que se aleja conscientemente de la abstracción pero que, a su modo, resulta igualmente interesante y moderna.

Podría decirse que Sorolla, a su manera, es tan novedoso como Picasso, ya que lleva su pintura más allá del punto donde la habían situado los grandes maestros de los géneros naturalista, social y costumbrista. Y yo me pregunto si, quizá, la clave para entender a este pintor a caballo entre dos siglos no se encuentra en la apreciación de Burke; y si Sorolla es en realidad tan contemporáneo y moderno en el tiempo que le tocó vivir como lo es el cine.

Para terminar, me voy a permitir nombrar dos ejemplos cinematográficos en los que su huella se me antoja especialmente clara. El primero de ellos es El torrente (Louis Monta Bell, 1926). Se trata del primer film norteamericano protagonizado por Greta Garbo, que adapta la novela de Vicente Blasco Ibáñez Entre naranjos (1900). El escritor fue uno de los grandes literatos españoles que trabajó para Hollywood, y una persona muy cercana a Sorolla. Supo llevar al cine una imagen del costumbrismo español cuya iconografía tiene poderosos puntos de conexión con el grafismo que plasmó en sus lienzos su amigo.

El segundo, de fecha muy posterior, es Muerte en Venecia (Luchino Visconti, 1971). Cualquiera que haya visto esta película se estremece con la belleza de las escenas que trascurren en la playa del Lido, cuya luz solo puedo describir como mediterránea y plenamente sorollista. Si a ello se le suma el parecido iconográfico entre algunos de los personajes femeninos del metraje y las figuras de algunos de los lienzos de temática de costa del valenciano, resulta muy evidente lo alargada que es la sombra de Sorolla en el ámbito cinematográfico; un referente claro y una fuente de inspiración —más o menos velada, pero siempre imprescindible— del mejor cine.