Un día cualquiera, en un laboratorio oscuro y ultrafrío del MIT, un grupo de físicos apuntó un rayo de luz débil hacia una nube de átomos congelados y observó algo asombroso. Lo que parecía una sencilla interacción entre fotones y materia terminó siendo una confirmación precisa de una de las ideas más desconcertantes de la física cuántica: que la luz no puede comportarse como partícula y como onda al mismo tiempo si se intenta observar su recorrido. Con ello, el experimento aportaba pruebas concretas que, de forma elegante y controlada, daban la razón a Niels Bohr y dejaban en entredicho la famosa propuesta de Albert Einstein sobre cómo atrapar la doble naturaleza de la luz sin destruirla.

Este nuevo experimento, publicado en Physical Review Letters y también detallado en un artículo técnico paralelo, representa la versión más "idealizada" del experimento de la doble rendija realizado hasta la fecha (un experimento que no deja de recibir revisiones). Lo realizaron físicos del MIT utilizando fotones individuales y átomos sueltos dispuestos con precisión milimétrica, reduciendo al mínimo cualquier ruido o interferencia. Sus conclusiones no solo confirman las predicciones de la mecánica cuántica, sino que desmontan definitivamente una alternativa planteada por Einstein hace casi un siglo.

La disputa entre Einstein y Bohr

En 1927, Albert Einstein formuló una objeción ingeniosa al experimento de la doble rendija, que ya entonces comenzaba a considerarse una pieza clave de la física cuántica. Su idea era que, si la luz era una partícula, debía dejar un rastro al pasar por una rendija, como una pequeña sacudida. Según Einstein, si uno podía detectar esa sacudida, sería posible saber por qué rendija había pasado el fotón sin destruir el patrón de interferencia, y por tanto atrapar su comportamiento dual de partícula y onda simultáneamente.

Niels Bohr no tardó en responder. Usando el principio de incertidumbre, demostró que cualquier intento de averiguar el camino recorrido por el fotón necesariamente haría desaparecer el patrón de interferencia. Dicho de otro modo: si se obtiene información sobre el camino, se pierde la ondulación, y viceversa. Desde entonces, múltiples versiones del experimento han corroborado esta afirmación, pero ninguna lo había hecho con tanta precisión ni con una puesta en escena tan depurada como la del MIT.

En palabras de los autores, lo que lograron fue un “experimento mental idealizado”, una versión extremadamente controlada de lo que solo se había teorizado en el pasado. Como explicó Wolfgang Ketterle, físico del MIT y líder del equipo, el experimento demuestra que “lo que importa no son los resortes, sino la difuminación de los átomos”, en referencia al antiguo modelo imaginado por Einstein.

Un experimento cuántico con precisión quirúrgica

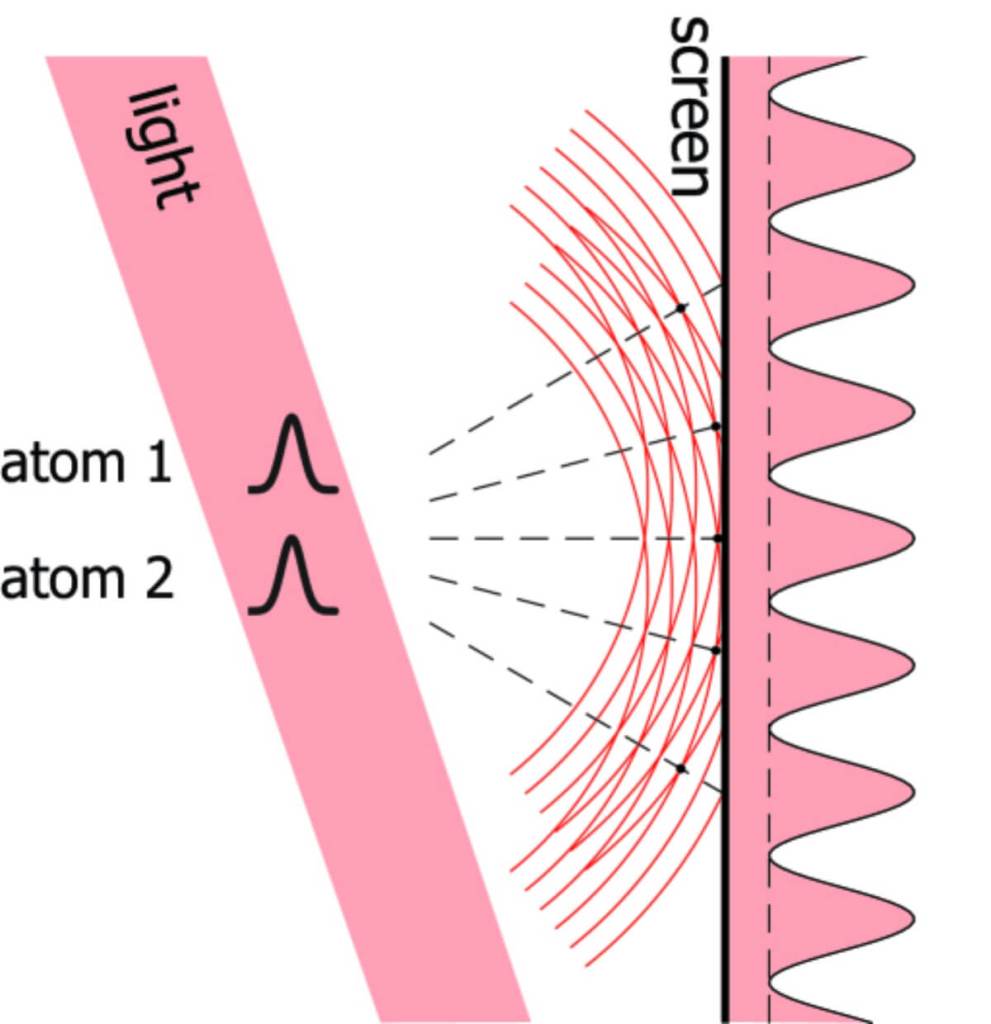

El equipo utilizó más de 10.000 átomos dispuestos en una red cristalina creada con haces de láser. Estos átomos estaban separados lo suficiente como para comportarse como unidades individuales, y al mismo tiempo lo bastante numerosos como para producir señales visibles. Lo extraordinario del diseño fue que cada fotón enviado interactuaba como máximo con un solo átomo, lo que permitió evitar superposiciones indeseadas y controlar el nivel de información disponible sobre el camino del fotón.

Uno de los aspectos más llamativos fue la capacidad de “ajustar” lo que los investigadores llaman la fuzziness o difuminación espacial del átomo. Cuanto más suelto era el confinamiento del átomo por el láser, más extendida estaba su posición en el espacio y, por tanto, mayor era la probabilidad de que detectara el paso de un fotón. Esa detección implicaba perder la interferencia. Así, los físicos lograron ajustar de forma gradual la proporción entre fotones que se comportaban como onda y los que se comportaban como partícula, simplemente modificando la precisión con la que se podía “saber” por dónde pasaban.

Según el artículo científico original, “la fracción de luz coherente e incoherente es la misma independientemente de la presencia de un potencial de confinamiento”. En otras palabras, da igual si el átomo está atrapado o flotando libremente: lo que determina el resultado es la información que se obtiene del sistema, no el entorno físico que lo rodea.

¿Qué aportó realmente este nuevo experimento?

Este experimento permite observar directamente cómo se desvanece la interferencia cuando se gana información sobre el camino del fotón, un efecto que hasta ahora solo se infería. Además, consigue eliminar variables que podrían enmascarar el fenómeno, como los resortes o soportes mecánicos que simulaban las rendijas en versiones anteriores del experimento.

En versiones anteriores del experimento cuántico, se utilizaban elementos físicos que podían absorber el retroceso del fotón, actuando como una especie de “muelle” (resorte). Pero en esta ocasión, los científicos realizaron la misma prueba sin esos elementos auxiliares, y los resultados fueron idénticos. Como explican los autores, “la luz dispersada es parcialmente coherente, dependiendo del entrelazamiento parcial entre la luz y el movimiento atómico”.

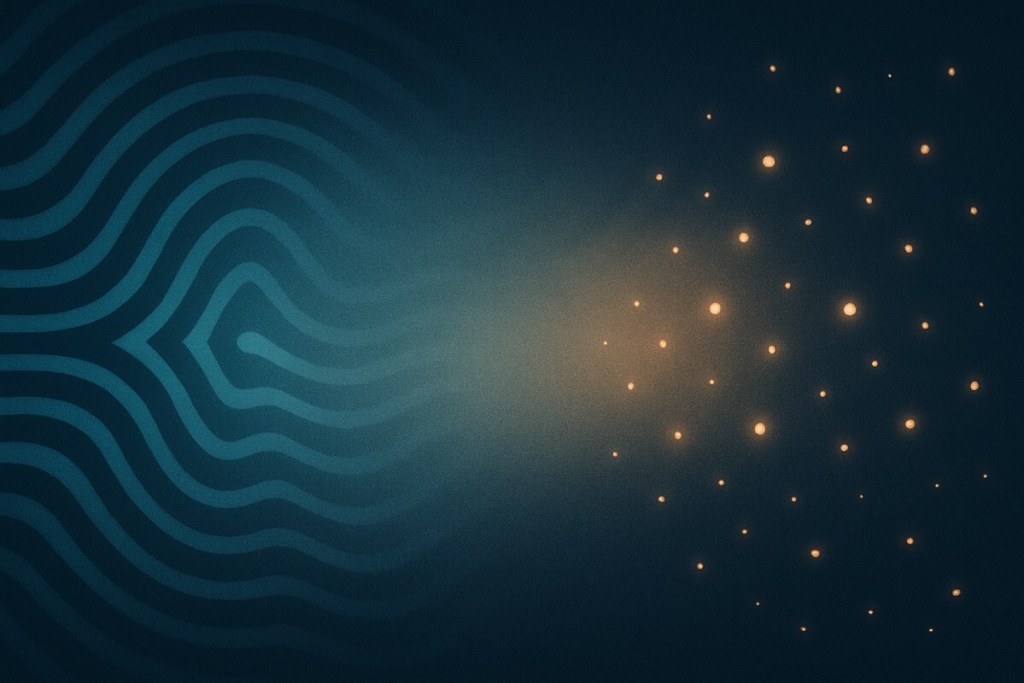

Esta afirmación es fundamental porque indica que la pérdida de interferencia no se debe a un mecanismo mecánico, sino a una propiedad cuántica real: el entrelazamiento. Es decir, si el átomo y el fotón quedan entrelazados tras la interacción, entonces se pierde la posibilidad de ver la interferencia. Esa pérdida de información cuántica es, precisamente, lo que hace que la luz se comporte como partícula.

Además, el equipo realizó variaciones en el tiempo y la intensidad de los pulsos de luz, confirmando que la naturaleza ondulatoria o corpuscular del fotón no depende de la frecuencia del pulso, sino del estado cuántico del sistema.

Lo que Einstein no pudo prever

A pesar de su genialidad, Einstein partía de una visión en la que las partículas tenían trayectorias definidas y los efectos cuánticos podían, en principio, observarse sin alterar el sistema. Este experimento demuestra que esa intuición no se sostiene. El fotón no “decide” comportarse como onda o como partícula: su comportamiento depende directamente de si se intenta saber por qué camino pasó.

Los investigadores del MIT lograron eliminar por completo el componente mecánico del modelo, manteniendo solo lo esencial: fotones individuales, átomos individuales y la posibilidad de entrelazamiento. En este escenario limpio, sin interferencias externas, el resultado fue el mismo que había predicho Bohr hace casi un siglo.

El experimento también permitió probar que, una vez que el átomo está suficientemente deslocalizado —es decir, cuando su posición en el espacio es incierta dentro de los límites que marca el principio de incertidumbre—, la luz se dispersa de forma totalmente incoherente, lo que impide la formación de un patrón de interferencia.

¿Y ahora qué?

Este experimento no es solo una reivindicación del pensamiento de Bohr, sino también un avance en la forma en que se pueden diseñar y controlar experimentos cuánticos. El uso de átomos en estados de aislantes de Mott y la manipulación precisa de su confinamiento abre nuevas puertas para investigar el entrelazamiento, la decoherencia y otras propiedades fundamentales de la física cuántica.

El equipo espera aplicar estas técnicas para analizar otros fenómenos, como la interacción entre átomos en estados excitados y su capacidad para intercambiar información cuántica mediante la luz. Esto no solo tendrá implicaciones para la teoría cuántica, sino también para futuras tecnologías como la computación cuántica o la criptografía avanzada.

En definitiva, este trabajo del MIT no solo resuelve un debate clásico entre dos gigantes de la física, sino que lo hace con herramientas que hace cien años eran inimaginables. Y al hacerlo, demuestra que incluso las ideas más antiguas pueden actualizarse y ponerse a prueba con nuevos ojos… y nuevos láseres.

Referencias

- Vitaly Fedoseev, Hanzhen Lin, Yu-Kun Lu, Yoo Kyung Lee, Jiahao Lyu, Wolfgang Ketterle. Coherent and incoherent light scattering by single-atom wavepackets. Physical Review Letters. DOI: https://doi.org/10.1103/zwhd-1k2t.