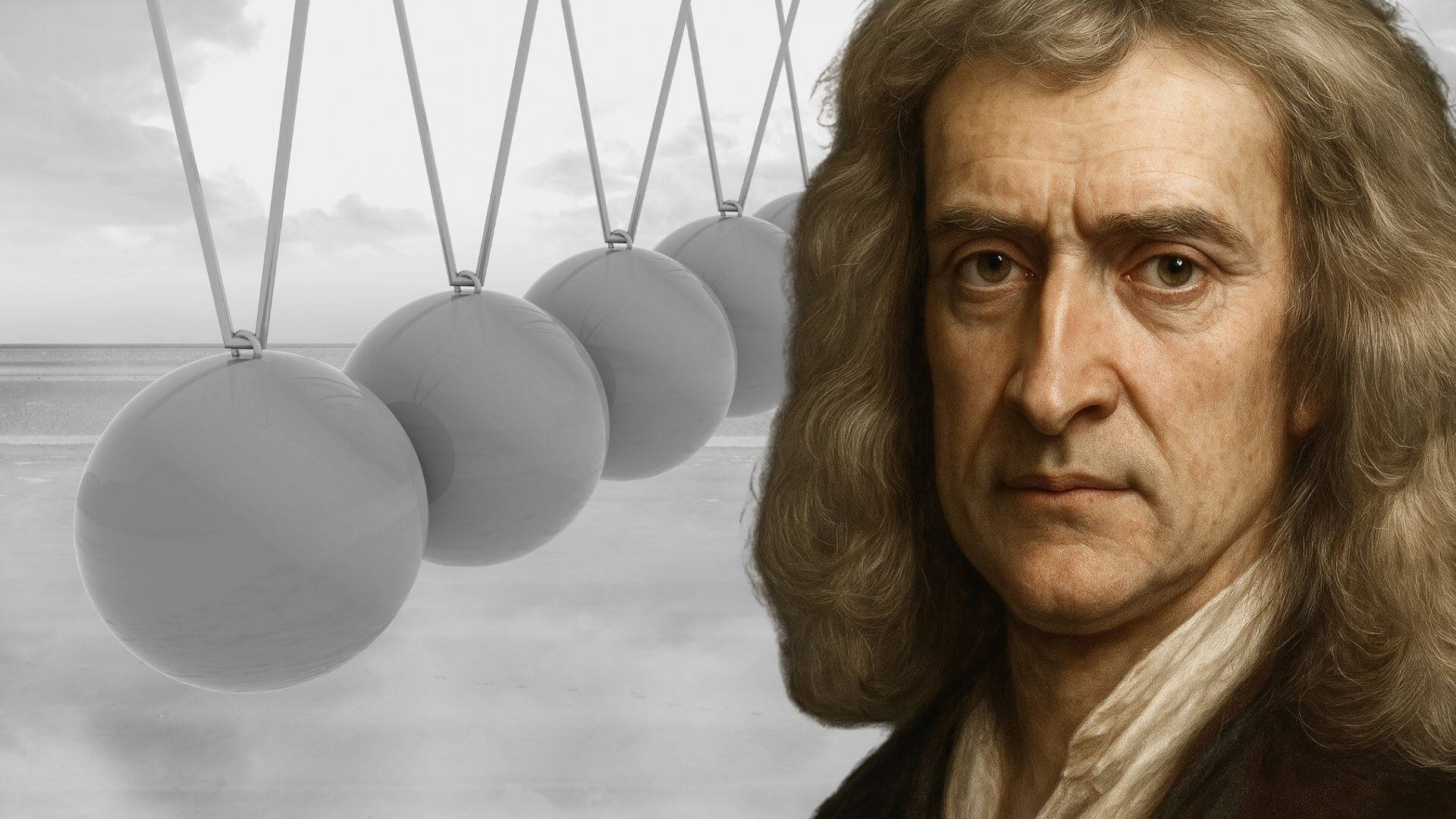

En muchas aulas del mundo, se repite una afirmación con total seguridad: la primera ley de Newton es solo un caso particular de la segunda. Esta idea se transmite como si fuera una verdad indiscutible, y rara vez se cuestiona. Sin embargo, quienes han intentado enseñar física con profundidad saben que esa explicación puede dejar huecos. Basta con recordar la experiencia de mirar por la ventanilla de un tren en movimiento: si no hay sacudidas ni frenazos, se siente igual que estar detenido. ¿Qué ley explica realmente esa sensación de equilibrio? ¿La Primera? ¿La Segunda? La confusión está más viva de lo que parece, según un paper reciente, que pone en el punto de mira las leyes de Newton.

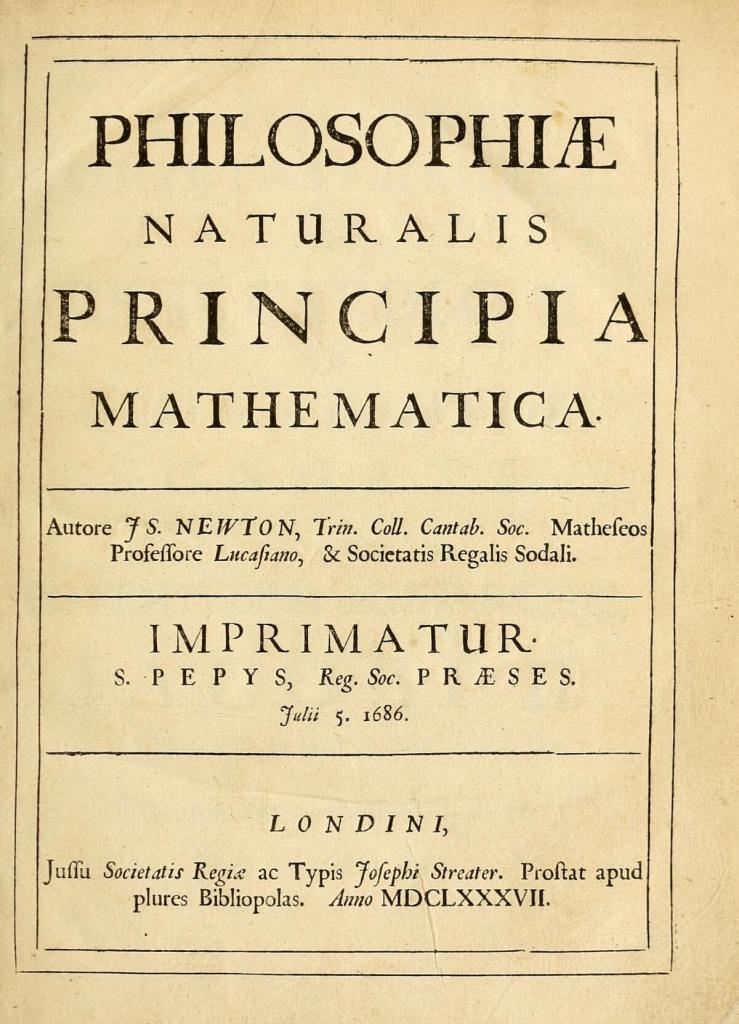

Un nuevo estudio de los investigadores Indresh Yadav y P. M. Geethu pone este debate sobre la mesa con una claridad poco habitual. Su artículo, publicado en agosto de 2025, revisa en detalle las tres leyes de Newton y demuestra que la primera no puede ni debe entenderse como una simple derivación de la segunda. El trabajo no solo aporta argumentos teóricos sólidos, sino que también propone una revisión conceptual: introducir una "Ley Cero de Newton" que explique las bases tácitas sobre las que se construye toda la mecánica clásica. Lejos de tratarse de una discusión académica sin consecuencias, sus conclusiones tienen implicancias directas en cómo se enseña la física en todos los niveles.

Una ley con función propia

La primera ley de Newton afirma que “todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas impresas sobre él”. Esta frase, que se aprende en los primeros años de secundaria, ha sido históricamente minimizada como una simple consecuencia de la segunda ley. Sin embargo, el estudio argumenta que esta visión es incorrecta: la primera ley no es redundante, sino estructuralmente necesaria para que la segunda tenga sentido.

¿Por qué? Porque define qué tipo de sistema permite aplicar la segunda ley. En física, esto se conoce como un "marco de referencia inercial". Es decir, un entorno en el que los objetos no cambian de velocidad salvo que haya una fuerza actuando. Solo en estos marcos la relación F = ma (fuerza igual a masa por aceleración) se cumple correctamente. Sin esta condición previa, no se puede saber si un objeto se está acelerando por una fuerza o simplemente porque el observador está en un entorno que se mueve.

Además, la primera ley establece una simetría clave de las leyes físicas: que no hay diferencia entre estar quieto o moverse a velocidad constante si no hay fuerzas externas. Esa idea, conocida como invariancia bajo traslación uniforme, es una piedra angular de toda la física clásica. Por tanto, reducir la primera ley a un caso especial de la segunda es ignorar su papel fundamental como criterio para definir qué marcos son válidos en la teoría.

El tren de Alice y Bob

El artículo usa un ejemplo concreto para dejar esto más claro. Supongamos que Alice está parada en la acera y ve pasar a Bob dentro de un coche que comienza a acelerar. Desde su punto de vista, Bob cambia de velocidad porque hay una fuerza actuando: la del motor del coche. Ella puede aplicar perfectamente la segunda ley para describir lo que ocurre. Pero desde dentro del coche, Bob ve cómo Alice "se aleja" sin causa aparente, como si el mundo exterior se moviera hacia atrás.

Este fenómeno se debe a que Bob no está en un marco de referencia inercial, sino en uno acelerado. En ese marco, la segunda ley parece fallar: hay movimiento, pero no hay fuerza visible que lo cause. Este ejemplo, incluido en el artículo original como parte de la discusión conceptual, ilustra por qué es necesario tener una ley que defina cuándo se puede usar la fórmula F = ma con garantías. Esa ley es la lrimera.

En palabras del estudio, “sin la primera ley para proporcionar un criterio para identificar marcos inerciales, la segunda ley perdería su significado físico”. No se trata entonces de una ley decorativa o introductoria, sino de una pieza estructural sin la cual el edificio lógico de la mecánica clásica se tambalea.

Más allá de Newton: relatividad y pedagogía

Otra fortaleza del trabajo es que no se limita al análisis histórico, sino que conecta los argumentos con desarrollos más modernos. En particular, la primera ley sigue vigente en el marco de la relatividad especial, la teoría que reemplazó a la física newtoniana a principios del siglo XX. A pesar de que la segunda ley se modifica en ese contexto, la definición de un sistema inercial sigue dependiendo de que los objetos se muevan a velocidad constante si no hay fuerzas actuando. La transformación de coordenadas entre observadores ya no es galileana, sino lorentziana, pero la idea de fondo se conserva.

Esto demuestra que la primera ley no solo es válida en la física clásica, sino también en sus versiones más avanzadas. Incluso cuando se redefine el concepto de masa o se ajustan las ecuaciones de movimiento, la necesidad de establecer un sistema de referencia inercial permanece. Por eso, los autores insisten en que se trata de una ley con estatus lógico independiente. Y esa independencia, según el artículo, tiene valor pedagógico: ayuda a evitar errores comunes en la enseñanza de física y refuerza la comprensión de conceptos clave.

Una Ley Cero que no está en los libros

Además de defender el papel de la primera ley, el artículo propone una idea provocadora: que la mecánica newtoniana se basa en ciertos supuestos que no están expresados formalmente como leyes, pero que son igual de necesarios. Uno de ellos es la idea de que la masa es aditiva, invariante y conservada. Es decir, que si juntamos varios cuerpos, la masa total es la suma de las partes, y que esta no cambia con el tiempo. Aunque esto suele darse por hecho, sin esta propiedad no podría definirse correctamente la cantidad de movimiento (o momento lineal), ni aplicarse la segunda ley.

Otro supuesto clave es que los cuerpos responden únicamente a las fuerzas que actúan en un instante dado, sin memoria de fuerzas pasadas. Esta condición, conocida como localidad temporal, está implícita en la forma diferencial de la segunda ley, pero rara vez se explica como una premisa independiente.

Finalmente, el tercer supuesto es la existencia de un espacio y un tiempo absolutos, independientes del observador. Aunque esta idea fue superada por la relatividad, sigue siendo fundamental dentro del marco clásico. Por eso, los autores sugieren que el principio de conservación de la masa podría enunciarse como una “Ley Cero” de Newton, ya que “soporta toda la estructura formal de la dinámica newtoniana”.

Las tres suposiciones

Aunque el artículo no presenta una formulación exacta ni única de la “Ley Cero”, sí identifica tres supuestos fundamentales que, aunque no se expresan formalmente como leyes físicas, sostienen de manera implícita el marco entero de la dinámica newtoniana.

- El espacio y el tiempo proporcionan un escenario absoluto en el que los cuerpos se mueven e interactúan, independientemente del movimiento del observador.

- En cualquier instante de tiempo, un objeto responde únicamente a las fuerzas que experimenta en ese mismo instante.

- La masa es una cantidad aditiva, invariante y conservada. En un sistema cerrado, la masa total es igual a la suma de las masas de sus partes constituyentes y permanece constante en el tiempo.

Un debate clásico, una exposición más clara

La idea de que la primera ley de Newton es independiente de la Segunda no es nueva ni revolucionaria. Ha sido objeto de análisis desde hace décadas por físicos, historiadores y educadores. Autores como J. S. Rigden, J. L. Anderson y H. Pfister ya habían criticado la noción —aún muy común en libros de texto— de que la primera ley es una simple consecuencia del caso F = 0 en la segunda. Lo que aporta el estudio de Yadav y Geethu no es una tesis original en ese punto, sino una presentación más estructurada y pedagógica del conjunto completo de leyes.

Lo destacable es cómo el artículo construye una jerarquía lógica entre las leyes, dejando en claro que no deben enseñarse como fórmulas sueltas, sino como partes interdependientes de un marco coherente. En particular, la introducción de una “Ley Cero” —la conservación e invariancia de la masa— es una propuesta formal poco común, aunque basada en ideas ya presentes de forma implícita en la física clásica. Esta ley fundacional no figura en los manuales, pero según los autores, debería tener un lugar explícito como base ontológica y operativa de toda la mecánica newtoniana.

En ese sentido, el valor del trabajo no reside tanto en descubrir algo nuevo, sino en aclarar lo que a menudo se malinterpreta. La combinación de ejemplos bien elegidos, referencias a la relatividad y propuestas pedagógicas hacen que este artículo sea especialmente útil como herramienta de divulgación y enseñanza. Ofrece claridad conceptual sobre un tema donde abundan explicaciones vagas o contradictorias, y eso, aunque no sea novedoso, sigue siendo muy necesario.

Referencias

- Indresh Yadav, P. M. Geethu. Newton’s First Law Is Not a Special Case of the Second Law. arXiv:2508.02246v. 4 de agosto de 2025. https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.02246.