Las noticias recientes sobre la grave escasez de alimentos en Gaza ilustran crudamente los efectos de la inanición en seres humanos. De hecho, se ha declarado la hambruna de forma oficial por parte de la ONU. Organismos internacionales advierten de una hambruna catastrófica en ese territorio, con más de 100.000 niños en riesgo de morir por falta de alimento y al menos 127 personas fallecidas ya por hambre. No es algo solo del pasado. Estas cifras estremecedoras nos llevan a preguntarnos: ¿qué ocurre dentro del cuerpo humano cuando este se ve privado de comida durante mucho tiempo?

Más allá del drama humano inmediato, la ciencia médica ha estudiado en detalle cómo el organismo se adapta y finalmente colapsa ante la ausencia prolongada de nutrientes. En este artículo vamos a presentar las fases de la inanición, los procesos fisiológicos implicados (como la cetosis, el catabolismo muscular o la hipoglucemia) y el deterioro progresivo de los órganos, apoyándonos en ejemplos históricos y actuales para comprender la dimensión humana de esta tragedia.

Fases iniciales de la inanición: consumiendo las reservas de glucosa

En cuanto una persona deja de comer, el cuerpo comienza a utilizar sus reservas de energía inmediatas. En la primera fase, que dura aproximadamente un día y medio, se consumen los hidratos de carbono almacenados en forma de glucosa y glucógeno (una cadena de glucosa) en el hígado y los músculos. Un individuo promedio de 70 kg tiene unas reservas de glucosa de apenas unos 300 gramos (alrededor de 1200 kcal), suficientes para unas 24 horas. Durante este periodo posabsortivo inicial, la hormona insulina (encargada de almacenar energía) disminuye, mientras que aumentan hormonas contrarreguladoras como el glucagón y la adrenalina, que ordenan al cuerpo liberar glucosa de sus depósitos para mantener el nivel de azúcar en sangre (evitando una hipoglucemia severa). No obstante, a medida que pasan las horas y se agotan estos recursos rápidos, la glucemia (nivel de glucosa en sangre) comienza a descender ligeramente. Hacia los dos o tres días sin ingerir alimentos, los niveles de glucosa disponibles caen lo suficiente para que el metabolismo empiece a cambiar de fuente de energía: el cuerpo deja de depender principalmente de los carbohidratos y pasa a usar las grasas almacenadas. En esta transición, muchas personas sienten síntomas como debilidad, mareos, irritabilidad e intensa sensación de hambre; el organismo está dando señales del déficit energético mientras agota los últimos restos de glucosa.

Cetosis: el cuerpo quema grasas para sobrevivir

Tras los primeros días de ayuno, el organismo entra en una fase de cetosis. Esto significa que el hígado comienza a descomponer las grasas corporales (triglicéridos del tejido adiposo) y convierte los ácidos grasos en cuerpos cetónicos (como el betahidroxibutirato y la acetona). Los cuerpos cetónicos son un combustible alternativo que puede ser utilizado por muchos órganos, incluido el cerebro, en lugar de la glucosa. Esta adaptación metabólica es crucial: alrededor del tercer día de ayuno, el cerebro obtiene ya cerca del 30% de su energía de los cetónicos y, hacia el cuarto día, puede cubrir hasta un 75% de sus necesidades energéticas con ellos. Gracias a ello, el consumo de glucosa por parte del cerebro disminuye drásticamente, lo que ahorra proteínas musculares (evitando tener que degradar tanto músculo para fabricar glucosa). Paradójicamente, los cuerpos cetónicos también generan un efecto anorexígeno: su acumulación en sangre suprime la sensación de hambre que inicialmente era intensa. Muchas personas en ayunos prolongados describen que, tras los primeros días de malestar y apetito feroz, luego “el hambre desaparece” debido a esta cetosis. En esta fase cetogénica pueden aparecer signos característicos como el aliento con olor a acetona (un olor dulce afrutado), producto de la expulsión de cetonas por la respiración y la orina.

Durante varias semanas, si la persona dispone de reservas de grasa suficientes y se mantiene hidratada, el cuerpo puede subsistir principalmente de sus depósitos grasos. En esta etapa, el peso corporal baja de forma notable a expensas del tejido adiposo. El metabolismo basal suele ralentizarse para ahorrar energía: disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal, y la persona se siente fatigada y con frío. El organismo prioriza el mantenimiento de las funciones esenciales, destinando la energía disponible principalmente al cerebro, el corazón y otros órganos vitales, mientras suspende o reduce funciones no críticas (por ejemplo, en las mujeres suele interrumpirse la menstruación). La hipoglucemia, aunque controlada dentro de cierto rango gracias a la gluconeogénesis (fabricación de glucosa a partir de grasas y aminoácidos) y al uso de cetonas, puede manifestarse en niveles bajos constantes de azúcar en sangre. Si estos niveles descienden demasiado, pueden aparecer síntomas neurológicos como confusión, mareos, visión borrosa e incluso pérdida de la conciencia o convulsiones en casos extremos. Afortunadamente, el cuerpo sano cuenta con mecanismos hormonales que previenen una hipoglucemia profunda durante el ayuno, activando la liberación de glucosa desde el hígado cuando es necesario. De este modo, durante esta fase de adaptación cetogénica el organismo logra un frágil equilibrio: mantiene al cerebro funcionando con combustible alternativo y preserva la vida consumiendo sus “ahorros” de grasa.

Catabolismo muscular: el organismo se devora a sí mismo

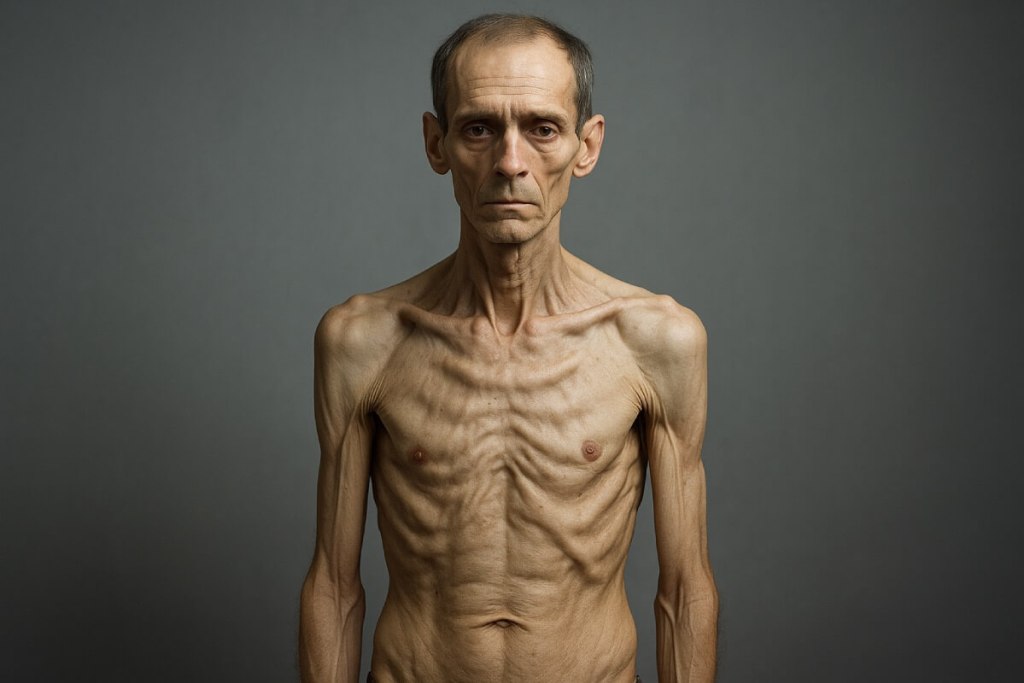

Cuando el ayuno se prolonga más allá de un punto crítico, las reservas de grasa comienzan a agotarse y el cuerpo no tiene más remedio que volcarse a consumir sus propias proteínas para sobrevivir. Esta podría considerarse la tercera fase de la inanición: el catabolismo proteico masivo. Aproximadamente tras 20 días sin alimento, dependiendo de la cantidad de grasa inicial de la persona, se empiezan a descomponer aceleradamente los tejidos musculares ricos en proteínas. El cuerpo literalmente “se come” sus músculos (autofagia) para obtener aminoácidos que transforma en glucosa y otros compuestos vitales. En este periodo, curiosamente, puede regresar un apetito desmedido y desesperado después de la relativa apatía hacia la comida que caracterizó a la fase cetósica. Sin embargo, el individuo suele estar tan débil que difícilmente podría buscar alimento por sus propios medios. Clínicamente, se observan signos claros de desnutrición proteica: caen los niveles de albúmina en la sangre (una proteína plasmática importante) y aparecen edemas (hinchazón en piernas, pies e incluso abdomen) debido a que la falta de proteínas disminuye la presión osmótica de la sangre y los líquidos se filtran a los tejidos. La persona luce extremadamente delgada (emaciada), con músculos atróficos que marcan el contorno de los huesos, piel seca y fina. En casos severos el abdomen puede verse abultado por la combinación de órganos agrandados (hígado) y acumulación de líquidos.

En esta fase de inanición avanzada, prácticamente todos los sistemas del cuerpo se deterioran. El tejido adiposo casi ha desaparecido y los músculos se consumen, incluyendo los músculos respiratorios (lo que puede provocar respiración superficial y lenta) y el músculo cardíaco, que pierde masa y fuerza. La persona sufre una debilidad extrema, cansancio hasta para hablar o moverse. La inmunidad también se ve gravemente afectada: la producción de glóbulos blancos disminuye y estos funcionan deficientemente, por lo que el organismo no puede combatir infecciones adecuadamente. De hecho, en inaniciones prolongadas es común que se desarrollen infecciones oportunistas (neumonías, tuberculosis, infecciones de la piel, etc.), que pueden precipitar la muerte del paciente. A nivel mental, se suele observar una profunda apatía, depresión y pérdida de la motivación; en etapas previas pudo haber habido irritabilidad y obsesión por la comida, pero en la caquexia terminal el individuo a menudo está letárgico o confuso. La hipotermia (temperatura corporal baja) es frecuente debido al gasto energético reducido y a la falta de aislamiento graso. La deshidratación también puede presentarse si la ingesta de líquidos ha sido insuficiente, agravando los desequilibrios electrolíticos.

Fallo multiorgánico y causas de muerte

Si el proceso de inanición continúa sin intervención, el desenlace fatal es inevitable. ¿Cómo muere exactamente una persona de hambre? La respuesta inmediata es que el cuerpo sufre un fallo multiorgánico: llega un punto en que ya no puede mantener en funcionamiento sus órganos vitales. Médicamente, la muerte por inanición se atribuye típicamente a un colapso cardiovascular o a una arritmia cardíaca letal, producto de la degradación del músculo del corazón junto con severos desequilibrios electrolíticos (alteraciones en los niveles de potasio, sodio y otros minerales que son críticos para la función cardíaca). El corazón debilitado puede presentar ritmos anormales y finalmente detenerse. Otra vía común hacia la muerte es la falla circulatoria cerebral: la presión arterial cae tanto (por la combinación de deshidratación, bradicardia y atonía muscular) que el cerebro deja de recibir el flujo sanguíneo suficiente. Además, como mencionamos, las infecciones graves prosperan en un cuerpo desnutrido y pueden causar sepsis (infección sistémica) y choque. En resumen, el individuo pierde la batalla porque su organismo ya no puede sustentar la vida: no queda combustible, los órganos se han encogido y debilitado (la inanición provoca atrofia y pérdida de peso en prácticamente todos los órganos) y los procesos bioquímicos fundamentales se detienen.

Desde una perspectiva clínica y humanitaria, se sabe que la muerte por inanición no es ni rápida ni indolora. Tras días sin alimento, el cuerpo consume la grasa; una vez que la grasa se ha ido, la persona queda como un esqueleto de lo que fue y entonces el organismo empieza a canibalizar sus propias proteínas musculares, incluyendo las del corazón. La consecuencia final es que el cuerpo deja de funcionar: el pulso se vuelve débil y lento o muy irregular, la presión arterial se desploma y la temperatura corporal cae peligrosamente. La persona pierde la capacidad de moverse, e incluso de digerir si de pronto recibiera comida (un estómago inactivo y encogido no tolera alimentos normales). Sin asistencia médica, el ayuno extremo conlleva la muerte en un rango aproximado de 45 a 90 días desde su inicio, dependiendo de las reservas iniciales y la hidratación. Estudios estiman que teóricamente un adulto promedio podría sobrevivir unos dos meses (alrededor de 60–70 días) solo con agua antes de agotar completamente sus fuentes de energía interna. En la práctica, muchos factores influyen en la resistencia: las personas con mayor porcentaje de grasa corporal pueden aguantar algo más que las muy delgadas (que consumen sus proteínas vitales más pronto); la presencia de enfermedades o infecciones intercurrentes puede acortar la supervivencia; y las condiciones ambientales (por ejemplo, clima frío) pueden aumentar el gasto energético y precipitar el desenlace.

Ejemplos históricos y casos reales de inanición

A lo largo de la historia, lamentablemente, la muerte por hambre ha sido documentada en diversas circunstancias, desde víctimas de guerras y encierros hasta huelguistas que voluntariamente dejaron de comer. Un caso conocido es el del famoso lógico y matemático Kurt Gödel. Aquejado de un grave trastorno paranoide, Gödel desarrolló un temor patológico a ser envenenado y se negaba a ingerir alimentos que no preparase su esposa. Cuando ella estuvo hospitalizada y no pudo cocinar para él, Gödel prácticamente dejó de comer. En 1978 falleció por desnutrición e inanición, con un peso de tan solo unos 30 kg, según recogió su certificado de defunción. Su muerte fue el resultado trágico de una auto-inanición motivada por su enfermedad mental, un recordatorio de que la inanición no siempre se produce por falta de alimentos en el entorno, sino que a veces es consecuencia de problemas psicológicos (como también ocurre en la anorexia nerviosa extrema).

En contextos de encierro forzado o conflictos, la inanición ha cobrado innumerables vidas. Por ejemplo, en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el hambre crónica era omnipresente y la esperanza de vida de un prisionero se reducía a pocas semanas o meses. Los supervivientes liberados relataron la extrema debilidad y caquexia que sufrían; de hecho, tras apenas unas semanas con dietas de míseras calorías (sopas aguadas, un mendrugo de pan), muchos prisioneros morían desfallecidos por la combinación de diarreas, dolores abdominales y absoluta extenuación. Imágenes históricas de esos campos muestran a personas reducidas a piel y huesos, con edema en los pies y mirada vidriosa, signos inequívocos de inanición en fase terminal. También en grandes hambrunas provocadas por guerras o desastres (como la del Sitio de Leningrado en 1941-1944, o más recientemente en Yemen), se han documentado cuadros similares de masas de población entrando en colapso físico por falta prolongada de alimento.

Las huelgas de hambre constituyen otro escenario en el que se han observado de cerca los efectos letales de la privación voluntaria de comida. Históricamente, se han reportado múltiples casos de huelguistas que llegan hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, en 1981 el activista irlandés Bobby Sands murió tras 66 días en huelga de hambre en la prisión de Maze, Irlanda del Norte. Tenía solo 27 años y prácticamente ninguno de sus órganos quedó indemne: al fallecer, la causa oficial que se registró fue precisamente "inanición". De modo similar, el disidente cubano Pedro Luis Boitel mantuvo una huelga de hambre durante 53 días recibiendo solo líquidos, antes de morir por inanición en 1972. Casos extremos muestran que algunos individuos han llegado a sobrevivir casi tres meses sin ingerir alimentos sólidos –por ejemplo, Orlando Zapata, también en Cuba, murió en 2010 tras unos 85 díasde ayuno prolongado en protesta. Estas historias, al margen de su contexto político, confirman los límites fisiológicos del ser humano: pasado cierto umbral de tiempo sin nutrientes, el desenlace fatal es prácticamente inevitable. No en vano, los médicos señalan que en una huelga de hambre indefinida la muerte suele sobrevenir entre los 60 y 90 días desde el comienzo, dependiendo de las condiciones.

Ciencia y sensibilidad humana

Entender qué le sucede al cuerpo al morir de hambre no es solo una cuestión académica, sino también un ejercicio de empatía. Detrás de los procesos de cetosis, catabolismo muscular e insuficiencia multiorgánica que hemos descrito, hay un sufrimiento humano profundo. El organismo lucha tenazmente por sobrevivir, adaptándose de formas extraordinarias, pero con un costo creciente para sí mismo, hasta que finalmente ya no puede sostener la vida. Saber esto nos permite apreciar la urgencia de prevenir y aliviar el hambre en el mundo.

Es un desastre provocado por el hombre, una crítica moral y un fracaso de la humanidad

António Guterrez, Secretario General de la ONU

Hoy, cuando vemos las imágenes de niños desnutridos y familias enteras debilitadas en lugares como Gaza, comprendemos que lo que está en juego no es solo la nutrición, sino la vida misma en su nivel más básico. La ciencia nos ha mostrado con claridad los mecanismos implacables de la inanición, y esa comprensión debería impulsar una respuesta humana: aliviar el hambre allí donde ocurra y tratar a quienes la padecen con prontitud y compasión. Evitar que un ser humano llegue al punto de morir de hambre es una responsabilidad colectiva. En pleno siglo XXI, con los conocimientos médicos y los recursos globales disponibles, cada muerte por inanición (sea en Gaza, en áreas de conflicto o en cualquier comunidad marginada) representa un fracaso que debemos esforzarnos por corregir. Informar con rigor científico sobre este proceso devastador, como hemos hecho aquí, es un paso para tomar conciencia de la gravedad del problema. Y ojalá esa conciencia vaya acompañada de la solidaridad y la acción necesarias para que, algún día, nadie más tenga que sufrir ni perecer por la ausencia de algo tan fundamental como el alimento.