Las enfermedades nos han acompañado en nuestro largo camino evolutivo: los científicos han encontrado caries en restos de Australopithecus, tumores en el Homo erectus, artrosis en los neandertales… Nuestros antepasados tenían conciencia de su propia existencia, lo que a su vez significaba tener conciencia de la propia muerte, y entendían la relación de causa y efecto de algunos males concretos, como heridas o traumatismos; de hecho, existen restos muy primitivos con signos de fracturas soldadas, lo que indica que ya en tiempos muy remotos se comenzaron a practicar algunos sistemas de entablillado; y hay pruebas de la práctica de la trepanación en el Neolítico con cuchillos fabricados en pedernal. Pero los conceptos de enfermedad y medicina similares a los que hoy entendemos por tales no llegaron hasta que la humanidad comenzó a agruparse en poblaciones organizadas; a civilizarse, en suma.

Los microbios, en desventaja

El problema a la hora de estudiar las enfermedades de hace cientos de miles de años es la falta de rastros; una fractura soldada es una buena pista, pero con las enfermedades infecciosas, la cosa cambia; escasean las pruebas sobre cómo pudieron afectar o diezmar a las poblaciones primitivas, si es que lo hicieron… salvo por la propia dinámica de los agentes infecciosos. Según cuenta el divulgador Roy Porter en su Breve historia de la medicina, plagas como el sarampión, la gripe o la viruela debieron de resultar a los primeros seres humanos prácticamente desconocidas, puesto que los microorganismos que las causan requieren unas densidades de población elevadas que proporcionen reservas de individuos susceptibles. Poco podían hacer estos agentes en los reducidos grupos de cazadores y recolectores que no paraban quietos demasiado tiempo en ninguna parte.

Pero el panorama cambió con la llegada de la agricultura, la ganadería y los grandes asentamientos. Eran actividades que requerían sedentarismo y su éxito tenía un precio: las poblaciones no paraban de crecer, y con ellas el consiguiente volumen de heces y aguas fecales donde prosperarían los microorganismos causantes del cólera, el tifus, la tosferina, la hepatitis o la difteria. Las especies animales que se criaban para obtener ropa y alimento también nos afectaron: viruela, sarampión y tuberculosis por el ganado vacuno; gripe porcina; gripe aviar; rinovirus por los caballos… La humanidad se enfrentaba de golpe a nuevos enemigos invisibles, y no contaba con nadie capaz de combatirlos.

Fue tal invisibilidad lo que provocó que el origen de estas dolencias se atribuyera a causas más místicas que naturales. Para civilizaciones como la egipcia o las establecidas en Mesopotamia hace alrededor de 6000 años, los espíritus malignos o la cólera de los dioses respectivos eran los responsables de buena parte de los males físicos, y por eso su curación quedaba en manos de sacerdotes, brujos o chamanes.

Con el sedentarismo las poblaciones crecen y con ellas, heces, aguas fecales y microorganismos causantes de: tifus, cólera, tosferina, hepatitis, difteria…

Este hecho estableció una convivencia no siempre sencilla entre la religiosidad ritual y el conocimiento obtenido por la observación racional. Este conflicto se aprecia en el famoso Código de Hammurabi, establecido por este rey de Babilonia en el siglo xviii a. C. En él hay trece disposiciones sobre la práctica médica que especifican desde lo que un profesional debía cobrar –dependía de si el enfermo era un esclavo o un hombre libre– hasta penalizaciones drásticas, como la que determinaba que, si el paciente moría o perdía un ojo, al médico se le amputarían las manos.

Esta pena se aplicaba a los sanadores de más bajo nivel, de ningún modo a los sacerdotes, que eran los encargados del diagnóstico, al que llegaban basándose más en la creencia que en la ciencia: interrogaban al enfermo sobre los pecados que había cometido para merecer su mal. No extraña que asirios y babilonios usaran idéntica palabra –shêrtu– para expresar pecado, cólera de los dioses, castigo y enfermedad.

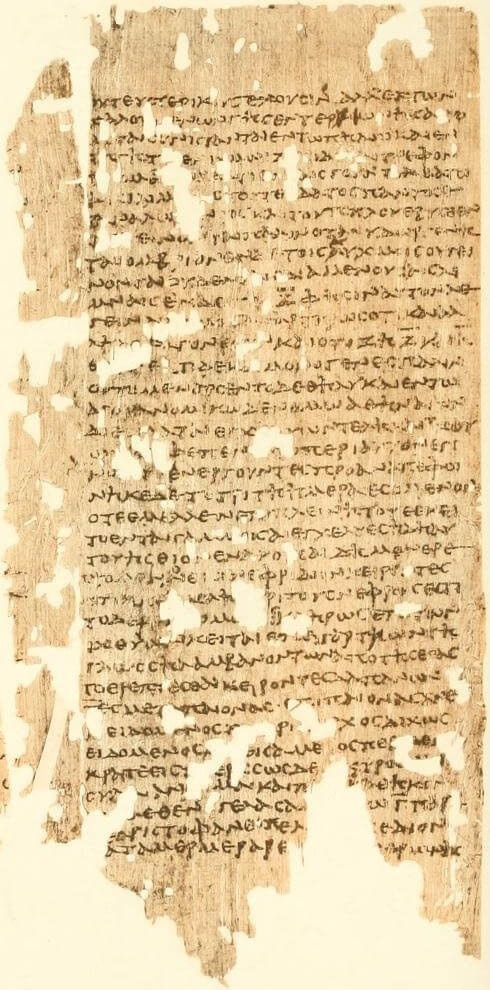

Pero sus procesos de curación no solo consistían en conjuros, y la civilización mesopotámica introdujo el concepto de medicamento. Contaba con una farmacopea de más de quinientos remedios elaborados con hierbas, plantas, productos de origen animal y sustancias minerales, y sus especialistas escribieron las instrucciones para su aplicación, con sistemas que van desde ungüentos hasta enemas o supositorios. El Libro del pronóstico (siglo vii a. C.) nos revela cómo se examinaban la temperatura, el tono de la piel, la respiración y el pulso, da cuenta del examen de las heces y la orina y describe las hinchazones.

La hidropesía, la lepra o la hernia ya estaban identificadas, al igual que la tuberculosis, descrita así en un caso práctico: «El enfermo tose con frecuencia, su esputo es espeso y a veces contiene sangre, la respiración suena como una flauta. Su carne está fría, pero los pies calientes, suda mucho y el corazón está muy inquieto».

Un corazón muy listo

Su principal limitación radicaba en su escaso conocimiento sobre el organismo humano, algo muy común en las civilizaciones antiguas, donde la disección de los cadáveres se consideraba una profanación; avanzaban por analogía con los órganos de los animales sacrificados. En ese sentido, los mesopotámicos fueron los primeros en identificar la sangre como el elemento indispensable de la vida, e incluso distinguieron entre arterial y venosa, que llamaban clara y oscura, respectivamente; su error fue pensar que partía del hígado. Creían también que el corazón albergaba la inteligencia.

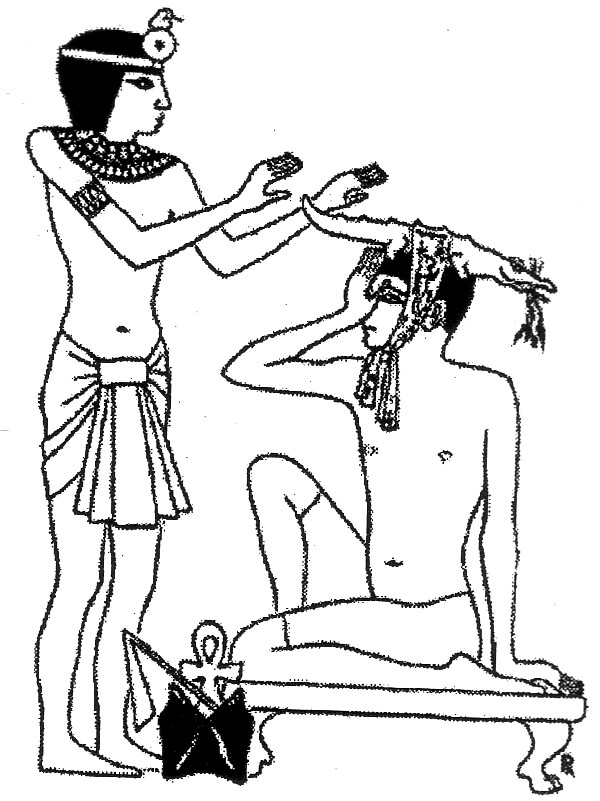

En paralelo, Egipto desarrolló sus propias técnicas de curación que hicieron que el griego Homero lo considerara «el país de los médicos». Las ciencias de la salud se aprendían en las casas de vida, donde los futuros sanadores convivían con sacerdotes y escribas. Como en Mesopotamia, los profesionales se dividían en tres categorías: magos, sacerdotes y médicos propiamente dichos. Además, había especialistas distintos para ricos y pobres.

La diferencia fue que Egipto tuvo que luchar contra males propios, resultantes de la proximidad del Nilo y las zonas pantanosas: la proliferación de parásitos, que provocaban enfermedades digestivas y rectales, y que condujo a la aparición de los primeros proctólogos. La mejor solución contra estas afecciones eran los enemas, tanto curativos como preventivos: las clases superiores tenían la costumbre de aplicarse uno diario durante tres jornadas de cada mes.

44 Conductos corporales

Los egipcios también estudiaron con atención los fluidos humanos: suponían que el cuerpo estaba atravesado por 44 conductos –regidos por el corazón y la nariz– por los que no solo circulaba la sangre, sino también mocos, agua, orina, vómitos, heces, bilis y semen. Los elementos no imprescindibles de toda esta mezcolanza abandonaban el cuerpo; de ahí la importancia que se daba a la observación de las heces como parte del diagnóstico.

Más valor incluso concedían al examen del pulso, que era, al igual que hoy, indicativo de buena salud; no solo aprendieron a detectarlo, sino también a contar la frecuencia de los latidos con relojes de agua. Su farmacopea no tenía nada que envidiar a la mesopotámica, e incluía remedios de origen vegetal como la escila, la trementina y el aceite de ricino; preparados con ingredientes como miel, cerveza, levaduras, aceites, dátiles y antimonio; compuestos de plomo y cobre; y componentes tan exóticos como las heces de cocodrilo o el cerebro de león.

Por otra parte, sus cirujanos gozaron de amplias oportunidades de formación gracias a las numerosas heridas y lesiones provocadas por la construcción de las pirámides y los templos, y por las muchas guerras en las que Egipto se enzarzó: solo en el Papiro Edwin Smith (hacia 1500 a. C.) se describen 48 tipos de lesiones típicas de los obreros. Algunos de los heridos y moribundos que quedaban en los campos de batalla sufrían heridas de tal calibre que proporcionaban un completo acceso visual a algunos órganos internos. Las más leves se suturaban, y las graves se trataban con ungüentos que aceleraban la cicatrización, o se cauterizaban con metal al rojo vivo.

Todos estos avances marcaron la diferencia entre la medicina egipcia y la mesopotámica; la primera se atrevió a ir más allá y desarrollar una disciplina con rudimentos científicos: sus practicantes tomaban notas de sus observaciones y escribían sus conocimientos para transmitirlos a las generaciones venideras de su tierra. Y no solo a ellas; su influencia traspasó fronteras y, como se deduce del comentario de Homero, fue más que intensa en la medicina griega.

Las referencias médicas de Homero

Precisamente, las obras del autor de la Ilíada y la Odisea abundan en referencias médicas. En su Historia de la medicina, Francisco Guerra recuerda que en la narración del asedio de Troya se mencionan 127 tipos de heridas: 31 en la cabeza, 13 en el cuello, 36 en el tórax, 26 en el abdomen y 21 en las extremidades. Y añade que «en algunos casos, Homero describe con gran precisión los órganos afectados en el tratamiento de la herida, por ejemplo, la articulación coxofemoral o la vejiga urinaria; en otros indica el pronóstico de gravedad por su localización».

Se ignora casi todo del padre de las letras griegas, pero podría pensarse que sabía de traumatología aplicada a las heridas de guerra, tanto que fue estudiado durante siglos por los médicos. De hecho, la primera etapa de la medicina helena recibe el apelativo de homérica, y abarca desde los años de la hipotética guerra de Troya, hacia 1180 a. C., hasta el 500 a. C., cuando tomaron el relevo la medicina filosófica presocrática y la hipocrática.

Cien bueyes contra el cólera

La precisión científica de Homero al describir las heridas y traumatismos no sigue el mismo camino con la peste que afectó a los aqueos durante el sitio de Troya, que atribuye a un castigo de Apolo por el rapto de Criseida, hija de uno de sus sacerdotes. El remedio aplicado fue sacrificar cien bueyes para aplacar la cólera divina. La influencia presocrática puso las cosas más claras, al unir la interpretación racional de los síntomas con la experiencia acumulada por generaciones de sanadores; creían que el logos, o razón humana, podía entender la physis o naturaleza, incluida la de cualquier dolencia.

La llegada de la razón a las artes curativas preparó el surgimiento de una de las figuras más sobresalientes de la historia: Hipócrates (460 a. C.-370 a. C.), un médico que se hizo célebre en vida y cuya fama creció tras su muerte, hasta convertirlo en leyenda. Motivos no faltaban, como prueba su herencia magna, el Corpus hippocraticum: más de cincuenta tratados donde se tocan desde fracturas hasta epidemias –estas dejan de verse como castigo divino para ser enfermedades que afectan a una población, pues no otra cosa significa el término–, pasando por las dolencias mentales y la conducta y ética médicas. No pueden deberse a su mano, ya que se escribieron a lo largo de varios siglos, pero no cabe duda de que fueron elaborados por sus abundantes discípulos, en su mayor parte los de la escuela de la isla de Cos, su lugar de nacimiento.

El Corpus hippocraticum supuso un punto y aparte en la historia de la curación, por tratarse de un eficaz compendio del saber en ese campo –la epilepsia, la tisis, el paludismo, la neumonía o la disentería, entre otras dolencias, fueron descritas en él con cuadros de diagnóstico y pronóstico aún vigentes–; y, sobre todo, por incorporar la idea de la medicina como conocimiento racional.

La escuela hipocrática no era perfecta y sus conocimientos anatómicos resultaban muy limitados, ya que la disección de cadáveres iba contra los principios griegos. Sin embargo, fue pionera en establecer una relación de obligación del médico para con el paciente: debía cuidarlo, permanecer con él e interesarse sinceramente por curarlo de sus males. Hipócrates creó la deontología de su profesión.

Médicos Romanos

El trasvase de conocimientos médicos de Grecia a Roma se simboliza con la latinización del dios griego de la curación, Asclepio, que se convirtió en Esculapio. Pero cabe recordar que en los inicios de la República, la medicina no se consideraba una profesión digna y su práctica se reservaba a los extranjeros.

Aun así, los primeros romanos que la ejercieron siguieron fielmente las enseñanzas de Hipócrates, y muchos escribían en griego; por otro lado, conocemos curiosos casos de grecofobia, como los manifestados en sus escritos por dos de los mayores sabios romanos, Catón y Plinio el Viejo, que despreciaban a los sanadores helenos.

La medicina romana investigó y avanzó de forma apreciable en la amputación de miembros, la cauterización de heridas, el cáncer o la parálisis cerebral, al tiempo que aumentaba y perfeccionaba la lista de fármacos disponibles.

El gran galeno

Ninguno de sus médicos fue más célebre que Galeno (129-200 o 216), cuya influencia perduraría durante casi 1500 años, hasta el punto de dar nombre a los miembros de su gremio: galenos. Nacido en Pérgamo, se trasladó a Roma en 161 y con su talento no tardó en ganar fama hasta llegar a médico imperial, primero del césar Cómodo y luego de su sucesor, Septimio Severo.

Se le conoció también por su carácter arrogante y polemista, del cual son buen ejemplo párrafos como este: «He hecho tanto por la medicina como Trajano hizo por el Imperio romano cuando construyó puentes y caminos por toda Italia. Soy yo, y solo yo, el que ha revelado la verdadera senda de la medicina». ¿Fue para tanto? Sin duda, Galeno reforzó la idea de Hipócrates del diagnóstico mediante la observación e insistió en la formación continua del profesional. Realizó avances en anatomía, del máximo mérito si se considera que su principal herramienta de conocimiento fue la disección de animales, y demostró más puntería que sus antecesores al establecer los paralelismos con el ser humano en cuanto a la situación y el mantenimiento de los órganos vitales.

Más sobresalientes fueron sus trabajos en fisiología, donde partiendo de la teoría hipocrática de los humores describió con acierto procesos como la digestión, la circulación de la sangre y la función del corazón. Galeno descartó cualquier intervención divina en la aparición de una dolencia o enfermedad, y para determinar su origen sugirió conocer todo lo posible sobre la vida y las costumbres del enfermo. Escribió sobre decenas de casos clínicos tratados por él, describiéndolos extensa y minuciosamente en sus tratados. No fue infalible, pero sí el creador de una escuela en la que se basaría buena parte de la medicina del mundo conocido de los siguientes siglos.