La palabra «espín» significa giro (spin) en inglés. Por ello, mucha gente imagina que el electrón es una pequeña esfera que gira sobre sí misma cuando piensa en su espín. Esta imagen es incorrecta por muchas razones. Una de ellas es que al aplicar una rotación completa de 360 grados a un electrón no se recupera su estado original; se necesita una doble rotación completa de 720 grados para lograrlo. Para entenderlo, Dirac propuso imaginar el electrón como dos esferas concéntricas conectadas por un cinturón. El electrón sería la esfera interior y la esfera exterior representa el infinito. Al rotar la esfera interior 360 grados, el cinturón se torsiona y se necesita una segunda rotación de 360 grados para deshacer dicha torsión, cuando al mismo tiempo el cinturón de Dirac da una vuelta alrededor de la esfera interior durante el proceso.

El comportamiento del electrón bajo rotaciones es contraintuitivo. Algunos físicos han propuesto imaginar el electrón como líneas de flujo de un campo con la forma de una cinta de Moebius, una superficie que tiene una sola cara. El estado del electrón sería un punto en la superficie de la cinta. Al girar 360 grados se recorre la mitad de la superficie de la cinta y se acaba en un punto en la otra «cara» de la cinta; para retornar al punto inicial hay que seguir recorriendo la superficie hasta dar otra vuelta completa y alcanzar los 720 grados. Esta analogía no agrada a muchos físicos, pues la realidad es mucho más sencilla de entender.

El espín es una propiedad física de los campos cuánticos, que heredan sus partículas. El campo del electrón tiene dos componentes (llamadas izquierda y derecha); el electrón es una excitación cuántica en cada una estas dos componentes. Aplicar una rotación espacial de 360 al electrón requiere aplicarla a las dos componentes de su campo; en dicho proceso se intercambian entre sí las excitaciones en las componentes izquierda y derecha. Por ello, para recuperar el estado inicial del campo del electrón hay que aplicar una segunda rotación de 360 grados, acompañada de un nuevo intercambio entre las componentes.

La historia del espín del electrón

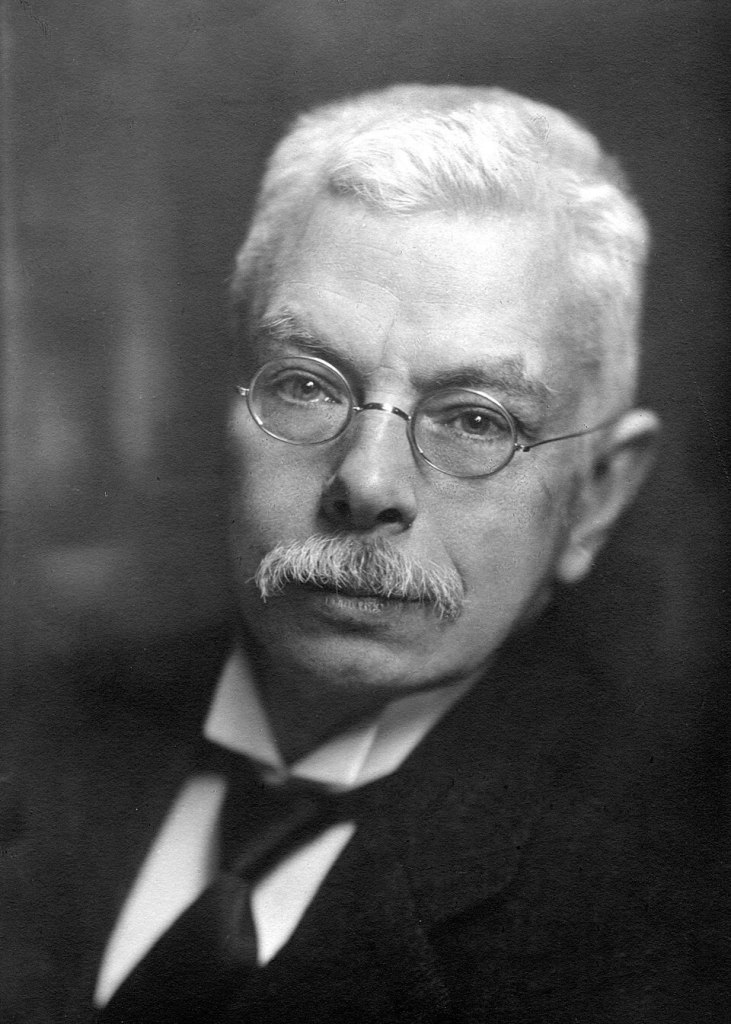

La física atómica nació al intentar entender los espectros de los átomos. Los gases emiten luz cuando se calientan y dicha luz es una mezcla de unos pocos colores bien definidos, llamados líneas espectrales. En 1896, Zeeman observó que un campo magnético externo desdoblaba las líneas espectrales en el sodio; para explicarlo, Lorentz propuso que los átomos contenían partículas cargadas (más tarde llamadas electrones) que se movían en órbitas cerradas y se comportaban como pequeños imanes con un momento magnético; ambos acabaron recibiendo el Premio Nobel de Física en 1902.

El efecto Zeeman no tenía explicación en los primeros modelos atómicos de Bohr y Sommerfeld. En ellos, los electrones están ligados al núcleo en estados llamados orbitales que tienen un energía discretizada (cuantizada). Los espectros atómicos son debidos a transiciones (saltos) de los electrones entre orbitales. En 1922, Stern y Gerlach lograron medir el momento magnético del electrón, que resultó ser la mitad del magnetón de Bohr (su valor para un átomo según su modelo atómico). Sommerfeld, Landé y Pauli intentaron explicar el efecto Zeeman como una rotación de los orbitales de los electrones más externos respecto a los más internos. Pero esta idea no casaba con la medida de Stern y Gerlach. Todo apuntaba a una nueva propiedad intrínseca del electrón.

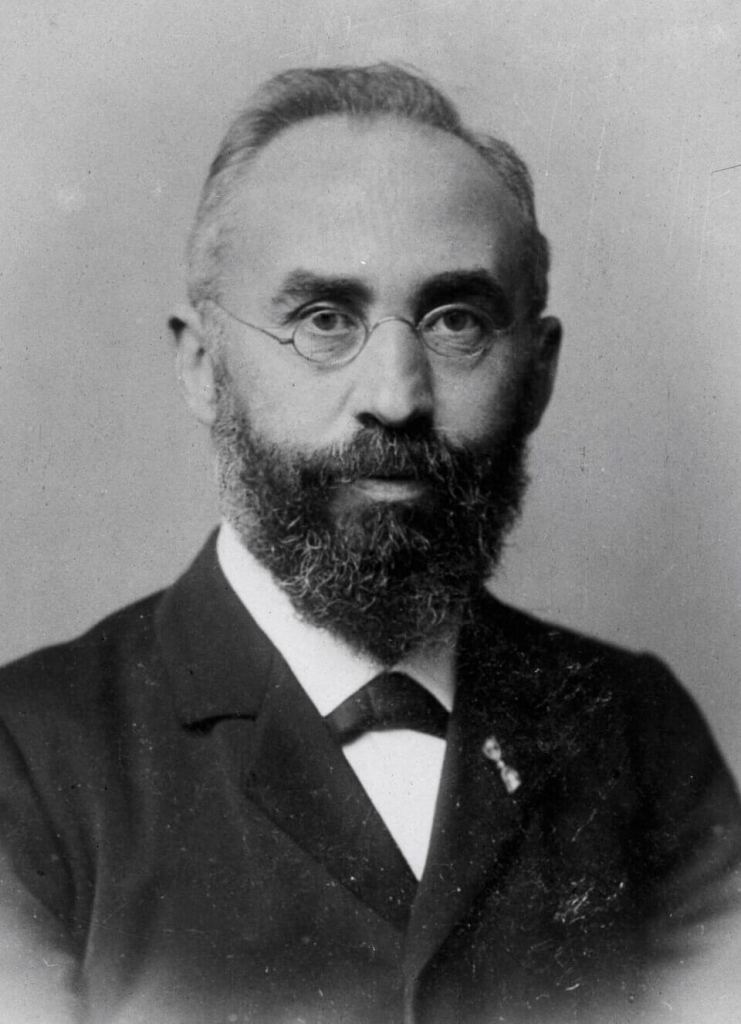

En 1925, Uhlenbeck y Goudsmit, y Kronig explicaron el efecto Zeeman suponiendo que el electrón era una carga puntual que giraba sobre sí misma, con lo que tendría un momento angular intrínseco; además, al ser una carga eléctrica en rotación se comportaría como un pequeño imán. Así nació el espín del electrón, que inspiró el principio de exclusión de Pauli con el que se logró entender la tabla periódica de los elementos. Físicos como Lorentz tenían serias dudas, porque la velocidad de giro del electrón superaría la velocidad de la luz en el vacío. Para evitarlo, en 1926, Pauli matematizó el espín recurriendo a un giro en un espacio abstracto interno, descrito mediante matrices de dos componentes. Thomas observó que el espín tenía unidades de momento angular induciendo un efecto de precesión relativista en el electrón.

La naturaleza del espín fue aclarada por Dirac, que introdujo en 1928 su ecuación cuántica relativista para el electrón, que generalizaba las matrices de Pauli a matrices de cuatro componentes, dos de ellas para el electrón y otras dos para una hipotética partícula idéntica al electrón pero con carga positiva. En 1932, Anderson la descubrió en los rayos cósmicos y la bautizó como positrón, la primera partícula de antimateria. El espín se había logrado explicar como un efecto cuántico relativista que desaparecía en el límite clásico, pero su origen último aún era una incógnita.

El campo cuántico del electrón

La función de onda solución de la ecuación no relativista de Schrödinger se interpreta como la probabilidad de localizar la posición de un electrón en un átomo. Pero dicha idea no se puede aplicar a la ecuación relativista de Dirac; la función de onda con cuatro componentes no es una distribución de probabilidad, pues conduce a probabilidades negativas. En 1932, Dirac propuso interpretarla como un campo cuántico; las soluciones de su ecuación serían operadores cuánticos de creación y aniquilación de electrones y positrones. Fock, en 1933, y Furry y Oppenheimer, en 1934, desarrollaron esta idea en analogía con la cuantización del campo electromagnético. La interpretación probabilística se asignaba a un operador cuántico que cuenta el número de partículas, la diferencia entre el número de electrones y el número de positrones (de ahí que pueda ser un número negativo, aunque su probabilidad esté bien definida).

Durante décadas, el campo cuántico del electrón fue considerado un objeto matemático que ayudaba a realizar cálculos; se pensaba que solo las partículas tenían realidad física. Pero tras el nacimiento de la electrodinámica cuántica (QED), en 1949, que describía las interacciones entre electrones, positrones y fotones mediante sendos campos cuánticos, nació la idea de que el objeto físico fundamental no eran las partículas, sino los campos. Esta idea no fue aceptada hasta que nació el modelo estándar de la física de partículas en 1973, que describe todas las interacciones fundamentales, salvo la gravitación, con teorías cuánticas de campos con espines diferentes: espín cero (Higgs), espín un medio (electrones, neutrinos y quarks) y espín unidad (fotones, bosones débiles y gluones).

El irreductible espín

El origen último del espín es la relación entre los campos cuánticos y el espaciotiempo. La formulación matemática de esta idea fue desarrollada por Wigner en 1939 en el marco de la teoría de representaciones de grupos. Un conjunto de transformaciones geométricas forma un grupo de simetría cuando se pueden aplicar dos consecutivas para obtener una nueva y todas se pueden invertir para deshacerlas. En la teoría especial de la relatividad, las transformaciones del espacio- tiempo son rotaciones y reflexiones especulares en el espacio, y cambios en la velocidad relativa llamados boosts (que son análogos a «rotaciones» en el tiempo), que constituyen el grupo de Lorentz; cuando se añaden las traslaciones en el espacio se obtiene el grupo de Poincaré. Wigner demostró que el origen del espín son las representaciones irreducibles del grupo de Poincaré (donde irreducible significa que la representación no se puede descomponer en otras más sencillas).

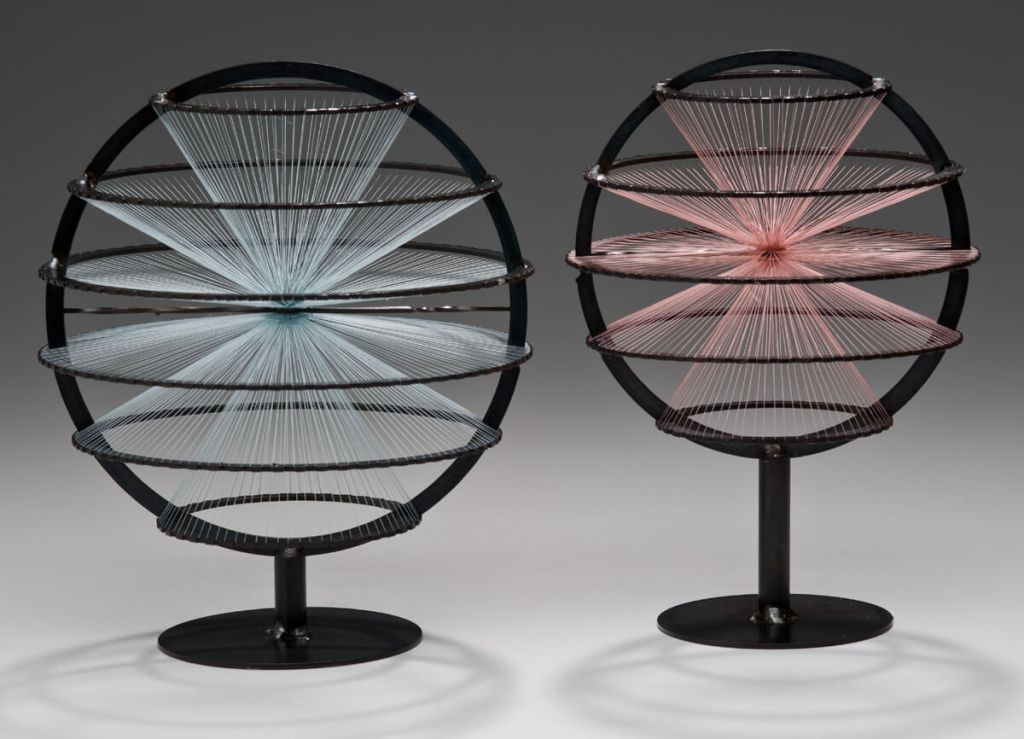

Las partículas no son objetos puntuales, sino excitaciones de un campo cuántico localizadas en cierto volumen del espacio (con un tamaño dado por su longitud de onda de De Broglie). Por ello, al rotar el espacio dichas excitaciones rotan con él. Además, el campo cuántico de una partícula puede tener varios componentes: el campo de Higgs tiene una, pero el campo del electrón y de un quark tiene dos, y el campo de los bosones débiles W y Z, tres. Cuando se aplica una rotación en el espacio al campo cuántico de una partícula rotarán todos sus componentes de forma simultánea como una entidad única.

La propiedad más característica de la física cuántica es la linealidad; los estados de un sistema cuántico se pueden combinar mediante sumas ponderadas para dar lugar a nuevos estados físicos, las superposiciones cuánticas. Para los campos cuánticos hay que usar representaciones lineales en forma de vectores y para las transformaciones geométricas matrices que multiplican («transforman») dichos vectores. En las representaciones del grupo de Lorentz, el número de componentes de estos vectores viene determinado por el espín s del campo mediante la sencilla fórmula 2 s + 1. Un campo con una sola componente tiene espín cero (s = 0); uno con dos componentes, espín un medio (s = 1/2); uno con tres componentes, espín unidad (s = 1), y así de forma sucesiva.

Las representaciones irreducibles del grupo de Lorentz se caracterizan por dos parámetros de Casimir. Uno discreto, el espín del campo, y otro continuo, la masa del campo. Este último parámetro se interpreta como la energía mínima necesaria para excitar el estado de tipo partícula del campo (si la energía usada es mayor, el resto de la energía será cinética). Este parámetro es importante porque los campos cuánticos sin masa solo pueden tener dos componentes, sin importar su espín, en un espacio con tres dimensiones; dichas dos componentes son transversales al movimiento de la partícula a la velocidad de luz en el vacío. Así el fotón y los gluones, con espín uno, tienen dos componentes, igual que el hipotético gravitón, que tiene espín dos, o un teórico neutrino sin masa que tiene espín un medio.

Las partículas de los campos con espín entero se llaman bosones y las de los campos con espín semientero, fermiones. Las componentes de los campos de bosones se llaman polarizaciones; este nombre está inspirado en la polarización de la luz, que es debida a nivel cuántico a que el fotón tiene dos componentes. En los campos de fermiones se prefiere el término quiralidades. El electrón y los quarks de espín s = 1/2 tienen dos quiralidades, levógira y dextrógira (o izquierda y derecha, o −1/2 y +1/2). El hipotético gravitino con espín s = 3/2 tiene cuatro quiralidades, que se suelen denominar como −3/2, −1/2, +1/2 y +3/2. El modelo estándar es quiral porque la interacción débil solo afecta a las componentes izquierdas de los fermiones y a las derechas de los antifermiones.

Por tanto, en esencia, el espín es solo un número que nos permite contar el número de componentes de un campo cuántico relativista. Un número que tiene una asociada una magnitud física con unidades de momento angular y que permite asociar un momento magnético al electrón.

Las tecnologías basadas en el espín

El espín es responsable del magnetismo de la materia, por lo que está en la base de muchas aplicaciones tecnológicas. Como las modernas unidades de disco duro de alta capacidad de almacenamiento. Fueron posibles gracias a nuevos sensores magnéticos basados en la magnetorresistencia gigante descubierta en 1988 por Grünberg y Fert (premio Nobel de Física en 2007). Este efecto cuántico se observa en películas delgadas que alternan capas ferromagnéticas y no magnéticas. La resistencia eléctrica es baja cuando los espines apuntan en la misma dirección y alta cuando apuntan en direcciones opuestas. Una tecnología emergente es la espintrónica, que usa el espín del electrón para desarrollar nuevos dispositivos electrónicos.

Esta tecnología promete más eficiencia energética y más densidad de almacenamiento de información. Además, tiene aplicaciones en los futuros ordenadores cuánticos. Todavía no ha llegado al mercado masivo, pero se espera que en las próximas décadas todos los teléfonos móviles incluyan dispositivos espintrónicos.