Hhacia el año 1600 la historia de la humanidad cruzó un umbral decisivo hacia el incremento exponencial de los conocimientos científicos. Una precondición para dar aquel enorme salto había sido la colonización de América durante el siglo precedente, que convenció a muchos europeos de que había datos fundamentales sobre el mundo que los antiguos sabios griegos habían ignorado del todo, y que, por tanto, quizás no había que fiarse demasiado de la cosmología de un Aristóteles o un Ptolomeo. Esta pérdida de confianza en las teorías y en los conceptos heredados de la Antigüedad, junto con la necesidad de comprender y potenciar el progreso industrial y tecnológico que estaba teniendo lugar gracias a la rivalidad entre las potencias europeas, hizo que la investigación científica experimentase a partir de entonces un crecimiento sin parangón: el método científico.

Reflexión y el debate sobre los métodos de la ciencia

Para los pioneros de aquella revolución, estaba claro que la obtención de esos nuevos conocimientos de manera masiva y sistemática requería no solo poner en duda gran parte de lo que se enseñaba en las universidades de la época (aunque no todo: por ejemplo, la geometría de Euclides siguió aceptándose como una cima insuperable del saber), sino que también era muy importante prestar especial atención a los procedimientos (esto es, los métodos) mediante los que podrían alcanzarse descubrimientos merecedores de ese nombre.

La reflexión y el debate sobre los métodos de la ciencia se convirtió, por tanto, en uno de los elementos fundamentales del pensamiento que no tardaría en llamarse «moderno» (en contraposición al «antiguo»). En particular, tres de los mayores gigantes de este nuevo tipo de pensamiento, Francis Bacon (1561-1626), Galileo Galilei (1564-1642) y René Descartes (1596-1650), dedicaron gran parte de su esfuerzo intelectual a elaborar y discutir un conjunto de estrategias que terminaron conociéndose como el método científico. Esta expresión, aunque la usemos en singular, no debe entenderse como referida a una especie de algoritmo único que convierte los datos empíricos en leyes físicas, o algo así, sino más bien a una familia o conglomerado de reglas prácticas no siempre definibles con total exactitud, y a menudo no demasiado compatibles entre sí. El método científico es, en realidad, una suma bastante heterogénea de «métodos», de modo similar a como «la cocina mediterránea» o «la música barroca» incluyen ingredientes, recetas y composiciones notablemente variadas. Las abismales diferencias entre los métodos defendidos por Bacon, Galileo y Descartes constituyen la mejor prueba de esta profunda diversidad.

El auge del conocimiento científico en el siglo XVII

Tras una Edad Media que supuso para Europa el ocaso de su cultura y ciencia, en ciertos aspectos, la Modernidad y el nuevo orden mundial que se configuró tras la colonización de otros territorios trajeron un renacer de las ideas científicas.

La influencia de la colonización de América en la ciencia

La colonización de América a finales del siglo XV y principios del XVI abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, no solo por el impacto cultural y económico, sino también por el impulso que dio a la ciencia. Al descubrir nuevos territorios y culturas, los europeos se enfrentaron a fenómenos y especies desconocidos que no encajaban en las teorías clásicas de los antiguos griegos y romanos. Este choque con lo desconocido sembró la duda sobre la validez de las ideas aceptadas y fomentó un espíritu de investigación y curiosidad. La necesidad de entender y catalogar este nuevo mundo fue un catalizador para el desarrollo de métodos más sistemáticos de investigación, que eventualmente llevaron al auge del conocimiento científico en el siglo XVII.

La llegada a América también puso en tela de juicio las enseñanzas de figuras como Aristóteles y Ptolomeo, cuyos modelos del universo ya no podían explicar adecuadamente las observaciones realizadas en el nuevo mundo. Esta pérdida de confianza en las teorías antiguas fue crucial para el desarrollo de un enfoque más crítico y empírico en la ciencia. Los europeos comenzaron a valorar la observación directa y la experimentación sobre la autoridad de los textos clásicos, sentando las bases para un cambio radical en la forma de adquirir conocimiento.

La colonización no solo desafió las concepciones científicas existentes, sino que también facilitó el intercambio de ideas y conocimientos entre diferentes culturas. Este intercambio enriqueció la ciencia europea con nuevas perspectivas y datos empíricos, que a su vez alimentaron el crecimiento del método científico. En resumen, la colonización de América fue un factor clave que impulsó el avance del conocimiento científico en el siglo XVII, al cuestionar las nociones establecidas y promover un enfoque más experimental y abierto al descubrimiento.

La Revolución científica: cuestionando el conocimiento establecido

La Revolución científica fue un periodo de transformación intelectual que redefinió la forma en que se concebía el mundo natural. Antes de este periodo, el conocimiento se basaba principalmente en la autoridad de textos antiguos y en la tradición. Sin embargo, el siglo XVII marcó un cambio hacia un enfoque más empírico y racional. Este cambio fue impulsado por la necesidad de cuestionar el conocimiento establecido y de buscar explicaciones más precisas y verificables para los fenómenos observados.

El cuestionamiento de las teorías clásicas fue un elemento central de la Revolución científica. Los pensadores de la época comenzaron a desafiar las ideas de Aristóteles y Ptolomeo, que habían dominado el pensamiento científico durante siglos. En lugar de aceptar estas teorías como verdades absolutas, los científicos empezaron a verlas como hipótesis que debían ser probadas y, si era necesario, refutadas. Este enfoque crítico y analítico fue fundamental para el desarrollo del método científico, que se basa en la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis.

El avance de la ciencia durante la Revolución científica no se limitó a la acumulación de nuevos conocimientos, sino que también implicó una reestructuración de las instituciones y prácticas científicas. Se crearon nuevas sociedades científicas y se promovió la difusión de ideas a través de publicaciones y correspondencias. Este ambiente de colaboración y competencia intelectual fomentó el intercambio de ideas y el desarrollo de métodos más rigurosos de investigación. En última instancia, la Revolución científica fue un periodo de intensa actividad intelectual que sentó las bases para el desarrollo del método científico moderno.

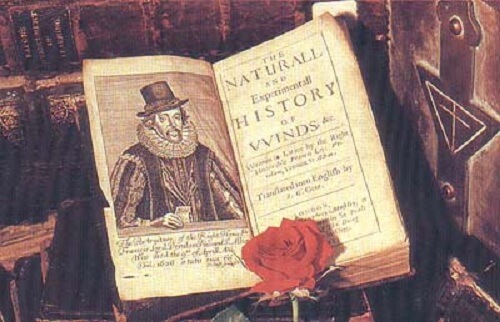

Las contribuciones de Bacon al método científico

El método inductivo y la política científica

Francis Bacon, uno de los principales arquitectos del método científico, abogó por un enfoque inductivo en la investigación científica. A diferencia de la deducción, que parte de principios generales para llegar a conclusiones específicas, la inducción se basa en la observación de casos particulares para formular principios generales. Bacon creía que, para comprender verdaderamente el mundo natural, era esencial acumular una gran cantidad de datos a través de la observación y la experimentación. Este enfoque inductivo sentó las bases para el desarrollo de un método científico más sistemático: el empirismo.

Además de su enfoque inductivo, Bacon también fue pionero en la idea de la política científica. Reconoció que el avance del conocimiento científico no podía depender únicamente de los esfuerzos individuales, sino que requería el apoyo de instituciones y gobiernos. Bacon abogó por la creación de academias científicas y la financiación estatal de la investigación, argumentando que el conocimiento científico era un recurso valioso que podía beneficiar a toda la sociedad. Esta visión de la ciencia como un bien público impulsó el desarrollo de políticas científicas que promovieron la investigación y la innovación.

Bacon también subrayó la importancia de una colaboración internacional en la ciencia. Su visión de una comunidad científica global, en la que los investigadores compartieran sus descubrimientos y trabajaran juntos para resolver problemas complejos, fue un precursor de la ciencia moderna. Al promover la cooperación y el intercambio de ideas, Bacon ayudó a establecer un marco para el avance del conocimiento científico que sigue siendo relevante en la actualidad.

La acumulación sistemática de datos en la investigación

La acumulación sistemática de datos fue un pilar fundamental en el enfoque científico de Francis Bacon. Creía que para comprender verdaderamente cualquier fenómeno, era necesario recopilar una gran cantidad de datos empíricos que pudieran ser analizados para identificar patrones y regularidades. Este enfoque contrastaba con la tradición escolástica, que se basaba en gran medida en la deducción a partir de principios generales. Bacon argumentaba que solo a través de la observación cuidadosa y la recopilación metódica de datos se podía llegar a un conocimiento fiable y objetivo.

Bacon implementó esta idea en su obra Novum organum, donde propuso la creación de tablas de presencia, ausencia y grados para organizar los datos de manera sistemática. Este método permitía a los científicos identificar las condiciones bajo las cuales ocurrían ciertos fenómenos, así como las variables que influían en ellos. Al estructurar la investigación de esta manera, Bacon buscaba eliminar los sesgos personales y garantizar que las conclusiones se basaran en evidencia empírica sólida.

La insistencia de Bacon en la acumulación sistemática de datos sentó las bases para el desarrollo de métodos estadísticos y experimentales en la ciencia. Su enfoque ayudó a establecer un estándar de rigor y objetividad que ha perdurado en la investigación científica moderna. Al enfatizar la importancia de los datos empíricos, Bacon contribuyó a la evolución de la ciencia hacia una disciplina más precisa y fiable.

El conocimiento científico como poder

Francis Bacon acuñó la famosa frase "conocimiento es poder", una idea que encapsula su visión del papel del conocimiento científico en la sociedad. Para Bacon, el conocimiento científico no era solo un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la vida humana y controlar el entorno. Creía que al comprender las leyes de la naturaleza, los seres humanos podrían utilizarlas para su beneficio, mejorando la tecnología, la medicina y otros aspectos de la vida cotidiana.

Esta concepción del conocimiento científico como poder también implicaba una responsabilidad por parte de los científicos y los gobiernos. Bacon abogaba por el uso del conocimiento científico para el bien común, y veía la investigación científica como una empresa colectiva que debía ser apoyada por el poder político. Su visión de una política científica activa, en la que los recursos del estado se destinaran a la investigación y el desarrollo, fue pionera y sigue siendo relevante en la actualidad.

El legado de Bacon en este sentido es evidente en la forma en que las sociedades modernas valoran y promueven la investigación científica. La idea de que el conocimiento científico puede ser una fuerza transformadora para el progreso humano ha sido un motor para la inversión en ciencia y tecnología. Al concebir el conocimiento como un poder que debía ser utilizado y gestionado sabiamente, Bacon sentó las bases para una relación fructífera entre la ciencia y la sociedad.

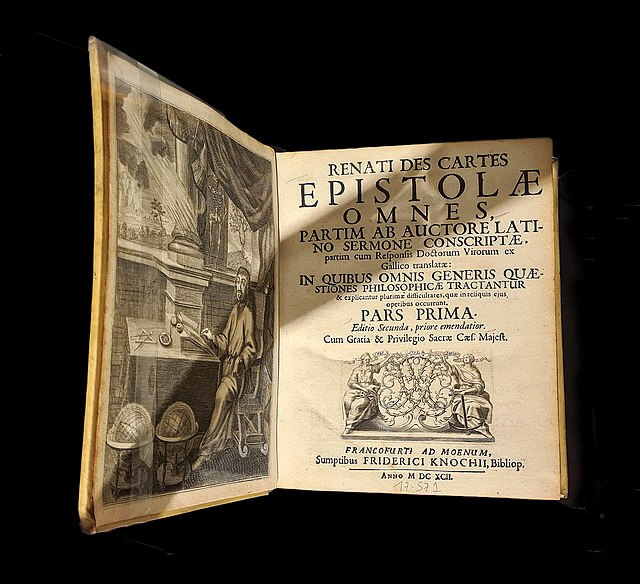

Descartes y su enfoque metódico en la ciencia

Frente al empirismo puro de Bacon, Descartes propuso replantear la deducción; pasar de los general a lo concreto para sistematizar un nuevo método científico.

El método deductivo y la reflexión meticulosa

René Descartes, una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento científico, promovió un enfoque deductivo en la investigación. A diferencia de la inducción, que se basa en la acumulación de datos empíricos, la deducción parte de principios generales para llegar a conclusiones específicas. Descartes creía que el conocimiento verdadero debía construirse a partir de certezas evidentes, y que el razonamiento lógico era la herramienta más poderosa para alcanzar la verdad.

La obra más destacada de Descartes, Discurso del método, expone su enfoque sistemático para abordar problemas científicos. Descartes enfatizaba la importancia de dividir los problemas complejos en partes más simples, analizándolos meticulosamente y asegurándose de que cada paso en el proceso de razonamiento fuera claro y evidente. Esta reflexión meticulosa permitía a los científicos construir un conocimiento sólido y coherente, basado en principios indudables.

Descartes también fue pionero en la idea de que el conocimiento debía ser construido de manera ordenada y sistemática. Su enfoque deductivo y su énfasis en la claridad y la precisión influyeron profundamente en el desarrollo del método científico, estableciendo un estándar de rigor y lógica que sigue siendo fundamental en la ciencia moderna. Al promover la reflexión meticulosa y el análisis lógico, Descartes contribuyó a la evolución de la ciencia hacia una disciplina más racional y estructurada.

La duda metódica como principio fundamental

La duda metódica es uno de los conceptos más emblemáticos de René Descartes, y representa su enfoque crítico hacia el conocimiento. Descartes sostenía que, para llegar a la verdad, era necesario cuestionar todas las creencias y suposiciones previas, incluso aquellas que parecían más evidentes. Este escepticismo radical implicaba dudar de la validez de las percepciones sensoriales y de las ideas heredadas, con el fin de identificar principios que fueran absolutamente ciertos.

El propósito de la duda metódica no era fomentar el escepticismo por sí mismo, sino establecer un fundamento sólido sobre el cual construir el conocimiento. Descartes buscaba encontrar certezas indudables que pudieran servir como base para el razonamiento lógico y la deducción. Este enfoque llevó a Descartes a formular su famoso cogito, ergo sum ("pienso, luego existo"), que consideraba una verdad incuestionable.

La duda metódica de Descartes tuvo un impacto duradero en la filosofía y la ciencia, al promover un enfoque más crítico y analítico hacia el conocimiento. Al desafiar las creencias establecidas y fomentar la búsqueda de certezas, Descartes contribuyó al desarrollo de un método científico más riguroso y fundamentado. Su énfasis en la duda como herramienta para el descubrimiento sigue siendo un principio fundamental en la investigación científica contemporánea.

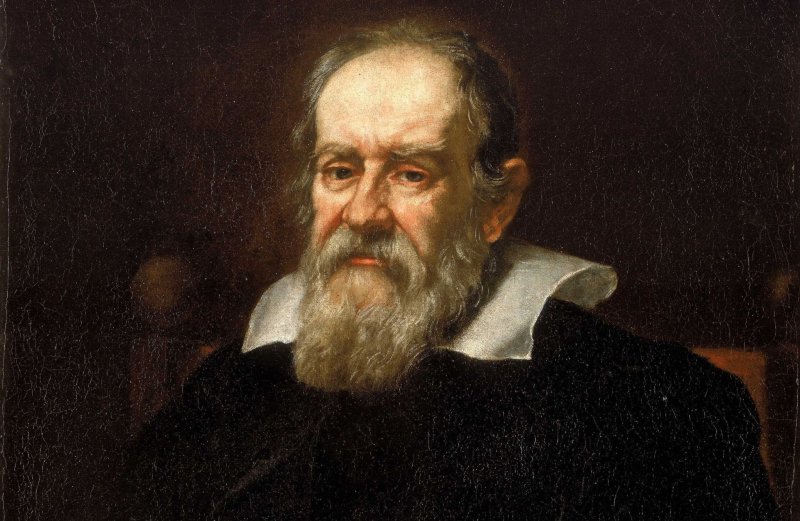

Galileo: el padre del método experimental

Juzgado en su tiempo y convertido después en un referente científico de primer orden, Galileo proponía con sus métodos astronómicos un nuevo enfoque que constituiría su propio método científico.

Las observaciones ingeniosas y los experimentos

Galileo Galilei es ampliamente reconocido como el padre del método experimental, gracias a su enfoque innovador y su habilidad para realizar observaciones ingeniosas. Galileo entendía que la observación cuidadosa y la experimentación eran esenciales para validar las teorías científicas. A diferencia de otros enfoques que se basaban en la deducción o la acumulación de datos, Galileo enfatizaba la importancia de los experimentos controlados para probar la validez de las leyes físicas.

Las observaciones de Galileo fueron revolucionarias en su época, ya que combinaban la precisión empírica con la creatividad. Utilizó instrumentos como el telescopio para realizar descubrimientos astronómicos que desafiaron las concepciones tradicionales del universo. Sus experimentos, como los realizados con planos inclinados para estudiar el movimiento, demostraron la importancia de medir y cuantificar los fenómenos naturales.

El legado de Galileo en la ciencia moderna es inmenso, ya que estableció un estándar de rigor y precisión en la experimentación que sigue siendo fundamental. Su enfoque en las observaciones ingeniosas y los experimentos no solo transformó la física, sino que también sentó las bases para el desarrollo de otras disciplinas científicas. Al demostrar la importancia de la experimentación empírica, Galileo contribuyó a la consolidación del método científico como una herramienta poderosa para la comprensión del mundo natural.

Creación de sistemas artificiales para observar leyes físicas

Una de las contribuciones más significativas de Galileo al método científico fue su enfoque en la creación de sistemas artificiales para observar y medir las leyes físicas. Galileo entendía que, para estudiar los fenómenos naturales de manera precisa, era necesario aislar las variables y controlar las condiciones experimentales. Este enfoque permitía a los científicos observar las relaciones matemáticas que subyacen a los fenómenos y validar las teorías científicas.

Galileo fue pionero en el diseño de experimentos que reproducían condiciones ideales, lo que facilitaba la observación de las leyes físicas en acción. Por ejemplo, sus experimentos con planos inclinados le permitieron estudiar el movimiento de los cuerpos en condiciones controladas, eliminando factores externos que podrían interferir con los resultados. Este enfoque sistemático y controlado fue un avance crucial en la metodología científica.

La creación de sistemas artificiales para la observación de leyes físicas sigue siendo un elemento central en la ciencia moderna. Los experimentos controlados permiten a los científicos probar hipótesis y validar teorías con un alto grado de precisión y fiabilidad. Al establecer este enfoque metodológico, Galileo sentó las bases para el desarrollo de la ciencia experimental, que ha sido fundamental para el avance del conocimiento en múltiples campos.

Comparación con otros enfoques del método científico

Aunque fueron estos autores los que sentaron las bases para el sistema científico que opera actualmente, sus concepciones de método científico contrastan con otras que se han desarrollado previa o anteriormente.

Definición y pasos del método científico

El método científico es un proceso sistemático y riguroso para la adquisición de conocimiento, que se basa en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados. Aunque los enfoques de Bacon, Descartes y Galileo difieren en sus detalles, todos comparten el objetivo común de establecer un conocimiento fiable y verificable. En la ciencia moderna, el método científico se ha estructurado en una serie de pasos que guían la investigación desde la observación inicial hasta la comunicación de resultados.

El proceso comienza con la observación de un fenómeno, que lleva a la formulación de preguntas y la generación de hipótesis. Estas hipótesis son enunciados que pueden ser probados y refutados mediante experimentación. La experimentación se realiza en condiciones controladas para garantizar la objetividad y la fiabilidad de los resultados. Una vez recopilados los datos, se procede a su análisis para determinar la validez de la hipótesis.

La conclusión de la investigación se comunica a través de publicaciones científicas, lo que permite la revisión por pares y la contribución al conocimiento colectivo. Este enfoque sistemático y colaborativo es fundamental para el avance de la ciencia, ya que garantiza que el conocimiento se base en evidencia empírica y sea accesible para la comunidad científica global.

Importancia de la falsabilidad y la reproducibilidad

La falsabilidad y la reproducibilidad son dos pilares fundamentales del método científico que garantizan la validez y la fiabilidad del conocimiento científico. La falsabilidad se refiere a la capacidad de una hipótesis para ser probada y potencialmente refutada mediante evidencia empírica. Este principio, popularizado por el filósofo Karl Popper, establece que una teoría científica debe ser susceptible de ser contradicha por nuevos datos o experimentos.

La reproducibilidad, por otro lado, implica que los resultados de un experimento deben ser replicables por otros científicos bajo las mismas condiciones. Esta característica es esencial para la verificación independiente de los hallazgos y para asegurar que los resultados no sean producto de errores o sesgos. La reproducibilidad fortalece la credibilidad de la investigación científica y fomenta la transparencia y la colaboración en la comunidad científica.

Estos principios son esenciales para el avance del conocimiento científico, ya que garantizan que las teorías se basen en evidencia sólida y puedan ser revisadas y mejoradas a medida que se dispone de nueva información. La falsabilidad y la reproducibilidad aseguran que la ciencia sea un proceso dinámico y autocorrectivo, en el que las teorías se adaptan a la luz de nuevos descubrimientos.

Aplicaciones en ciencias y ciencias sociales

El método científico no se limita a las ciencias naturales, sino que también se aplica en las ciencias sociales para investigar fenómenos humanos y sociales. Aunque los métodos y enfoques pueden variar, el principio subyacente de basar el conocimiento en evidencia empírica sigue siendo fundamental. En las ciencias sociales, el método científico se utiliza para estudiar comportamientos, interacciones y estructuras sociales, a menudo mediante métodos cualitativos y cuantitativos.

Las ciencias sociales, como la sociología, la psicología y la economía, emplean el método científico para formular hipótesis sobre el comportamiento humano y social, que luego son probadas a través de encuestas, experimentos y análisis de datos. Aunque los fenómenos estudiados en las ciencias sociales son a menudo más complejos y menos predecibles que los de las ciencias naturales, el enfoque sistemático y empírico del método científico sigue siendo esencial para garantizar la validez y la fiabilidad de los hallazgos.

El uso del método científico en las ciencias sociales ha permitido avances significativos en la comprensión de fenómenos complejos como el comportamiento humano, las dinámicas de grupo y los sistemas económicos. Al aplicar el rigor y la objetividad del método científico a estos campos, los investigadores pueden desarrollar teorías más precisas y útiles que informen políticas y prácticas en la sociedad.