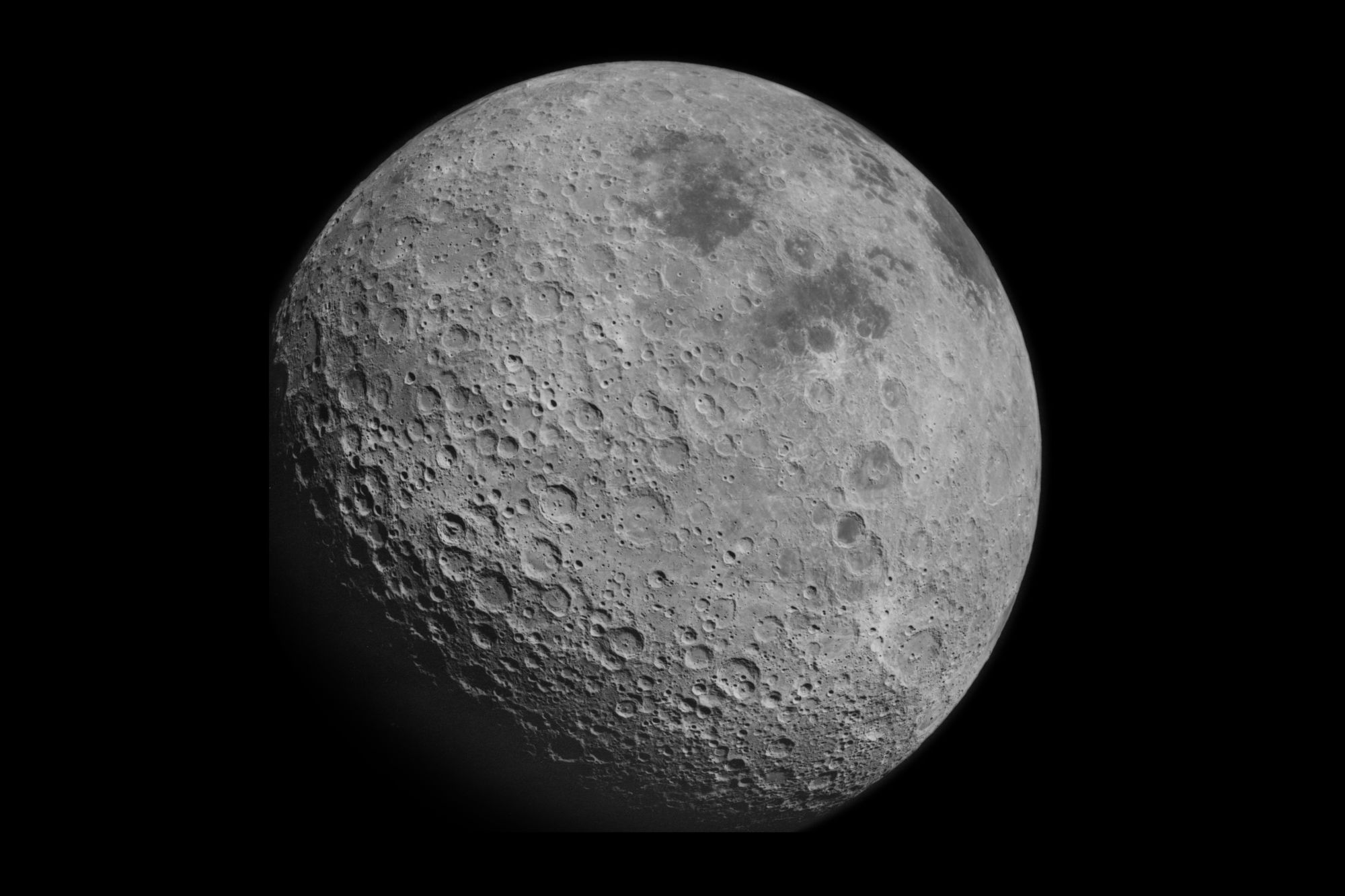

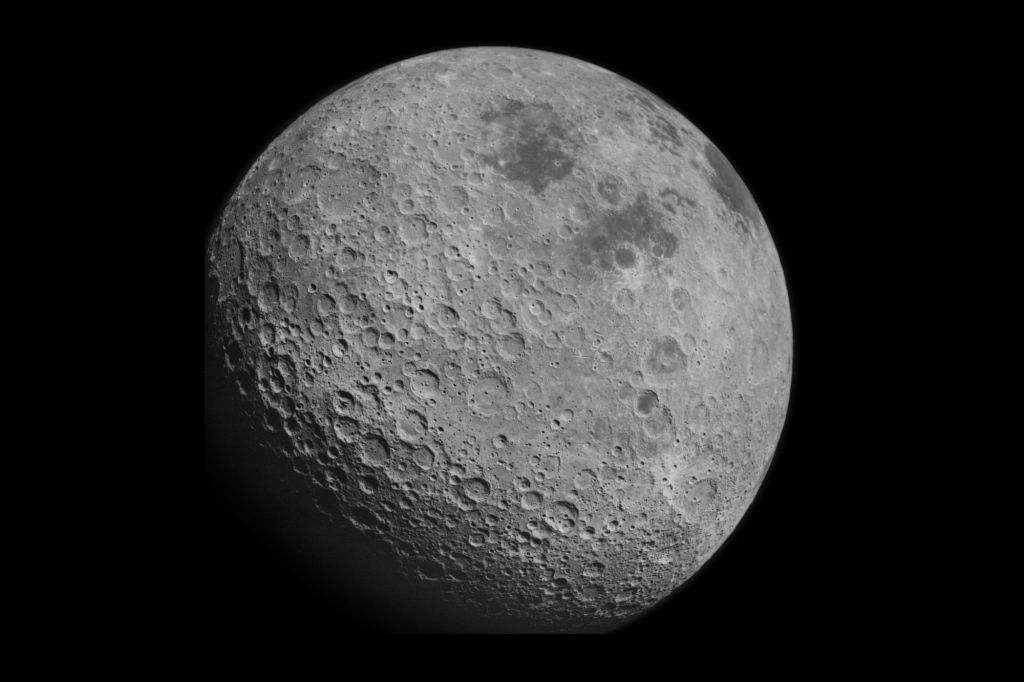

Antes de la era de la exploración espacial apenas sabíamos nada sobre la cara oculta de la Luna. Aunque sí sabíamos algo. Por el hecho de que la Luna describe una órbita elíptica alrededor de la Tierra y además rota alrededor de un eje que tiene cierta inclinación con respecto a dicha órbita, la Luna parece describir un pequeño movimiento de bamboleo cuando la observamos desde la Tierra. Este bamboleo tiene el nombre de libración y el efecto de que podamos ver, a lo largo de una órbita lunar completa, más de la mitad de su superficie. Con todo, desde la Tierra puede verse, a lo largo de algo menos de un mes, un 59% de la superficie lunar. Ese 9% por encima de la mitad es lo que conocíamos del lado oculto de la Luna antes de viajar más allá de nuestro satélite y verlo mediante cámaras ancladas a sondas espaciales. Pero ese pequeño porcentaje de la superficie aparece con un ángulo muy malo como para hacer observaciones valiosas, y no fue suficiente como para que nadie se planteara que el hemisferio oculto de la Luna sería bastante diferente al que sí podemos ver.

El hecho de que veamos siempre la misma cara de la Luna tiene un motivo muy simple, aunque un origen mucho más complejo. Se debe básicamente a que nuestro satélite completa una órbita alrededor de la Tierra al mismo ritmo al que rota sobre sí misma. Desde aquí por tanto la vemos como si no rotara. Esto no ocurre así por casualidad, sino por que la Luna sufre un acoplamiento de marea con la Tierra. Cuando se formó la Luna, orbitaba mucho más cerca y más rápido. La Luna estaba (y está) suficientemente cerca que la gravedad del planeta no afecta a toda su superficie por igual y afecta más a las regiones más próximas y menos a las lejanas. Esto ha hecho que a lo largo de miles de millones de años, la rotación de la Luna se fuera frenando, mientras aumentaba el tamaño de su órbita. El efecto de esta atracción diferenciada hizo que se sincronizaran ambos movimientos, resultando en la Luna que vemos hoy en día.

No fue hasta 1959 que pudimos observar, sonda soviética mediante, el hemisferio oculto del satélite. Lo conseguimos gracias a la sonda Luna 3, lanzada por la Unión Soviética en octubre de 1959. Aquella sonda nos devolvió varias imágenes de muy baja calidad de algo que ningún ser humano había soñado con ver jamás.

Con los años se repitieron estas observaciones, obteniendo imágenes mejores que permitirían a los soviéticos confeccionar varios atlas de este lado oculto de la Luna. Lo que descubrieron era muy diferente a lo que esperaban encontrar. El hemisferio descubierto no contenía planicies ni “mares” como el que ya conocíamos y su superficie estaba mucho más llena de cráteres. No fue hasta 1968 que tres humanos pudieron disfrutar de este espectáculo con sus propios ojos, cuando la tripulación de la misión Apollo 8 sobrevoló la Luna en el transcurso de su misión.

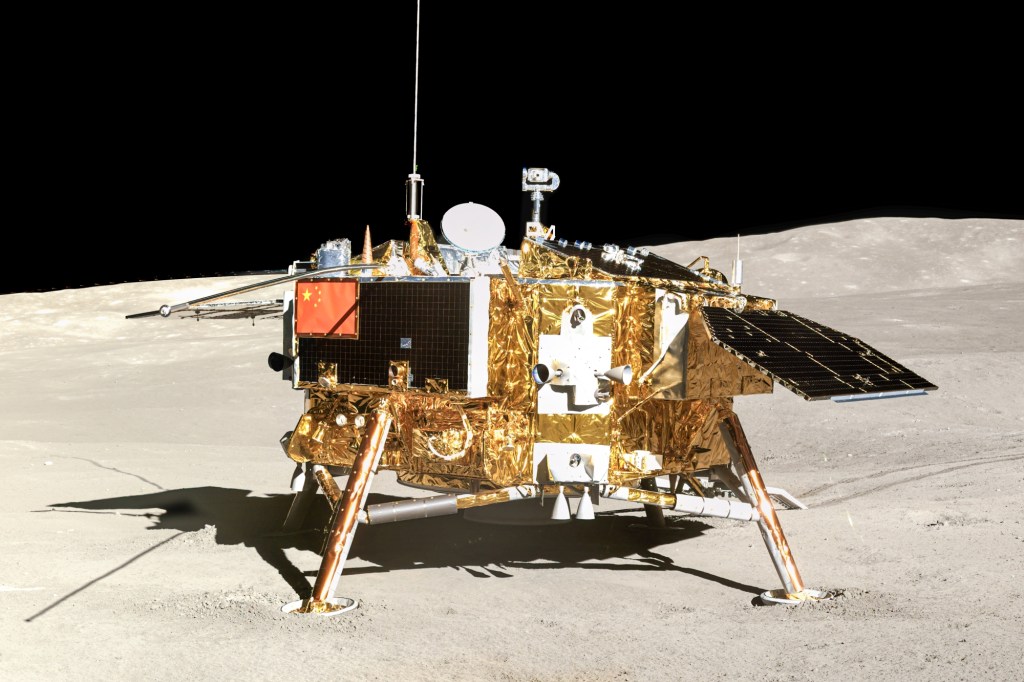

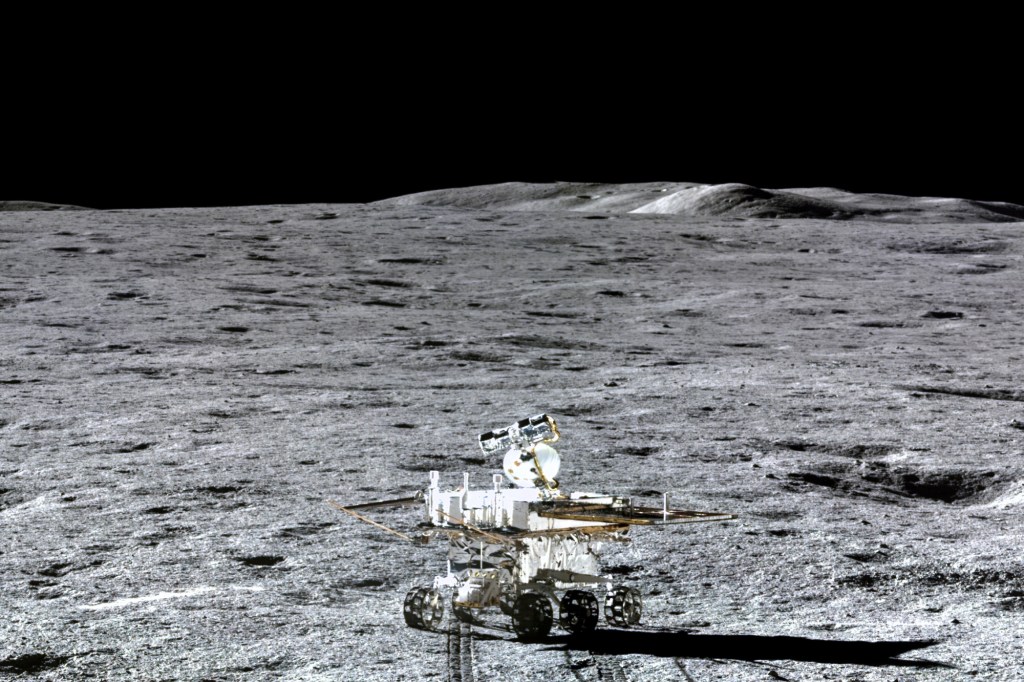

Desde entonces y hasta finales de 2018, los 27 alunizajes, ya fueran tripulados o no, llevados a cabo por EEUU, la Unión Soviética y China (pues Rusia no ha aterrizado en nuestro satélite tras la caída de la URSS) se hicieron en la cara visible de la Luna, la que podemos ver cada vez que se alza tras el horizonte terrestre. Eso cambió el 3 de enero de 2019, cuando la misión Chang’e 4 de la agencia espacial China posó una sonda sobre la superficie del satélite, pero en su cara oculta. El objetivo principal de Chang'e 4 era explorar la región del cráter Von Kármán, ubicado en la cuenca del Polo Sur-Aitken. Este área es de particular interés científico porque es una de las cuencas de impacto más antiguas y más grandes conocidas, y su estudio puede proporcionar información valiosa sobre la historia temprana de la Luna y del sistema solar.

La futura misión Chang'e 6, parte del ambicioso Programa de Exploración Lunar Chino, está programada para lanzarse en mayo de 2024. Esta misión tiene como objetivo realizar la segunda misión de retorno de muestras de China y se espera que sea la primera en obtener muestras del suelo y rocas de la cara oculta de la Luna.

El programa chino Chang’e se ha estructurado en cuatro fases: alcanzar la órbita lunar (Chang'e 1 y 2), aterrizar y explorar la Luna (Chang'e 3 y 4), recoger y retornar muestras lunares a la Tierra (Chang'e 5 y ahora Chang'e 6), y finalmente, el desarrollo de una estación de investigación robótica cerca del polo sur lunar. Este programa es un precursor para futuras misiones tripuladas a la Luna en la década de 2030, cuyo desarrollo aún no ha empezado.

Chang'e 6 visitará también la cuenca del Polo Sur-Aitken, alunizando en esta ocasión en el cráter Apollo. Se espera que las muestras recolectadas incluyan material del manto lunar, eyectado por el impacto que creó la cuenca. La misión utilizará un aterrizador para recoger hasta dos kilogramos de material, incluyendo suelo superficial y muestras más profundas, utilizando una pala y un taladro. Esta misión representa no solo un avance técnico importante, sino también una oportunidad única para profundizar nuestro conocimiento científico sobre la composición y la historia de la cara oculta de la Luna.

Referencias:

- Yingzhuo Jia et al. The scientific objectives and payloads of Chang'E−4 mission. Planetary and Space Science. 2018. doi:10.1016/j.pss.2018.02.011

- Xu Lin et al. China's Planning for Deep Space Exploration and Lunar Exploration before 2030. Space Sci., 2018, 38(5): 591–592. doi:10.11728/cjss2018.05.591