A mediados del siglo XX, Stanley Miller realizó un famoso experimento en el que logró generar compuestos orgánicos simples a partir de gases inorgánicos, una simulación de las condiciones primordiales de la Tierra. Fue un momento clave para la ciencia, pero dejó una gran pregunta sin resolver: ¿cómo pasamos de materia sin vida a células funcionales? Décadas después, esa incógnita sigue viva, y una nueva investigación publicada en Nature Chemistryacaba de dar un paso crucial para resolverla.

Un equipo de la Universidad de California en San Diego, liderado por Neal Devaraj, ha logrado lo que hasta ahora parecía imposible: crear membranas celulares sintéticas capaces de sostener un metabolismo químico funcional, todo usando únicamente componentes abióticos. En este avance ha participado también el investigador Roberto J. Brea, del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de la Universidad de A Coruña, consolidando así la contribución española a uno de los campos más prometedores de la biología sintética. Este hallazgo no solo profundiza en la comprensión de los orígenes de la vida en la Tierra, sino que también abre nuevas vías en el desarrollo de tecnologías biomiméticas y aplicaciones médicas a largo plazo.

La célula antes de la célula

Uno de los grandes retos al estudiar los orígenes de la vida es recrear sistemas que, sin ser biológicos, compartan propiedades básicas con los seres vivos. Durante años, los científicos han logrado crear vesículas lipídicas, pequeñas esferas que simulan el papel de las membranas celulares, es decir, la compartimentación. Sin embargo, ese era solo uno de los tres ingredientes fundamentales asociados a la vida: compartimentación, metabolismo y selección.

Hasta ahora, el metabolismo seguía siendo la pieza que faltaba. El metabolismo es la red de reacciones químicas que permite que una célula crezca, se repare y responda a su entorno. Crear esta función en un entorno no biológico era un desafío enorme, porque implica ciclos químicos dinámicos y adaptables. La novedad del nuevo estudio es que los investigadores han logrado activar un sistema metabólico funcional dentro de una membrana abiótica.

Un metabolismo sin vida que funciona

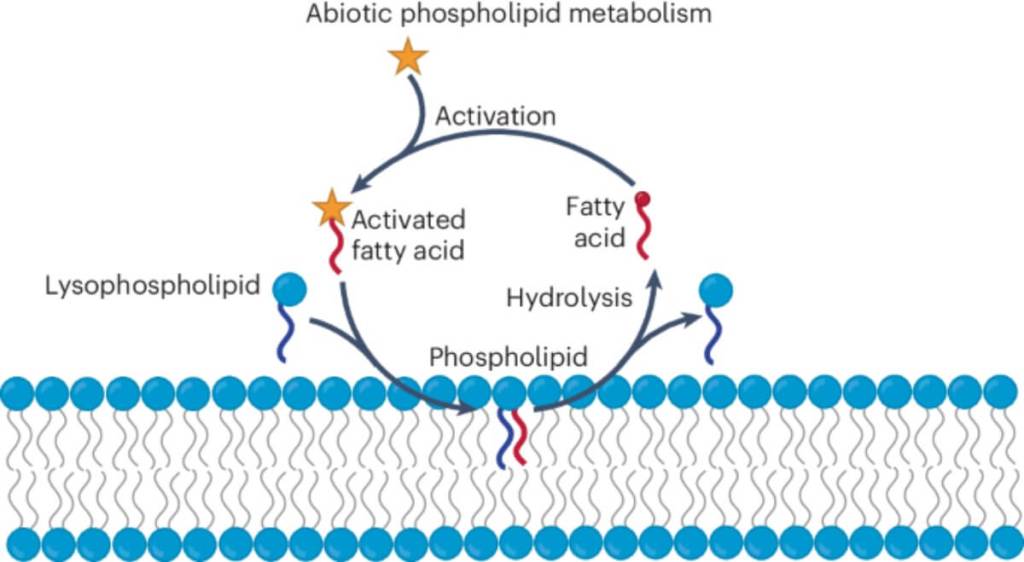

El sistema diseñado por el equipo de Devaraj utiliza una red química sencilla, pero eficaz. A través del uso de un combustible químico activador, los investigadores consiguen que los ácidos grasos se unan a lisofosfolípidos, formando fosfolípidos. Estos últimos son los componentes básicos de las membranas celulares. Sin el combustible, el sistema vuelve a descomponerse en sus partes iniciales.

Este ciclo químico no solo genera membranas de manera espontánea, sino que puede repetirse: formación, degradación y reformación. En palabras del artículo original: “Estamos tratando de responder a la pregunta fundamental: ¿cuáles son los sistemas mínimos que tienen las propiedades de la vida?”. Y para eso, era indispensable crear una red química que no dependiera de enzimas ni materiales vivos, algo que el grupo ha conseguido con éxito.

Una membrana que vive… sin estar viva

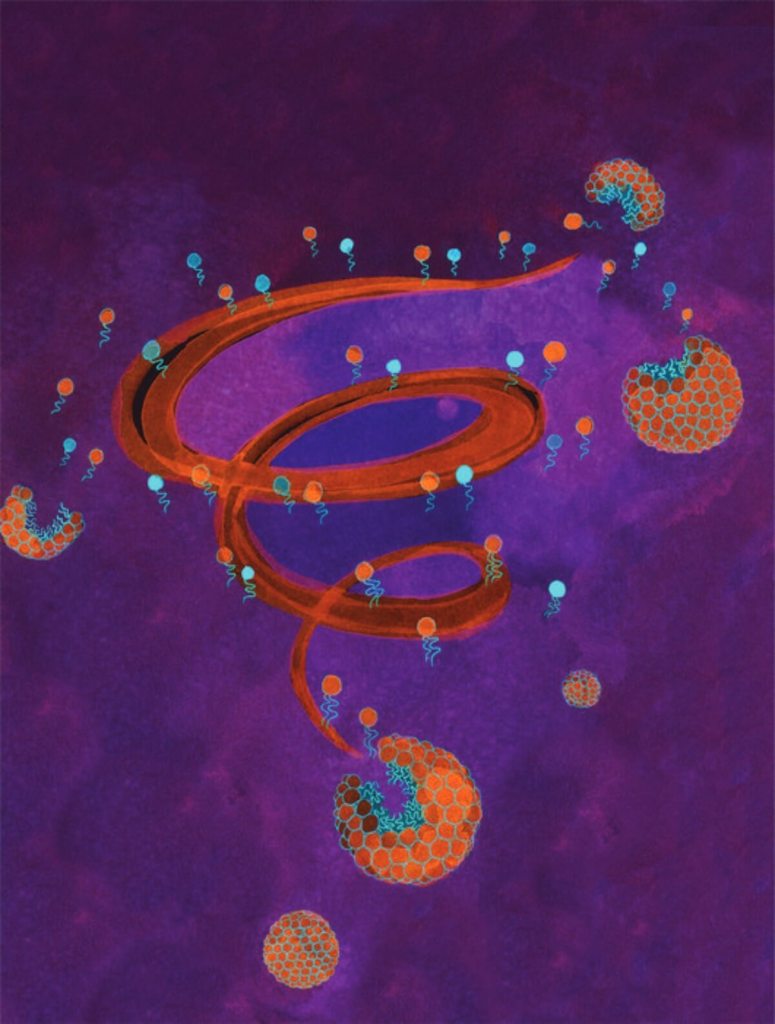

Lo que hace especial a esta investigación es que las membranas sintéticas no son estructuras estáticas, sino que poseen plasticidad, pueden adaptarse, crecer o incluso dividirse bajo ciertas condiciones. Este comportamiento es esencial en cualquier célula viva. Según Neal Devaraj, “las células que carecen de una red metabólica están atascadas, no son capaces de remodelar, crecer o dividir”.

Este experimento ayuda a entender cómo una célula primitiva, antes de contener ADN, ARN o proteínas, pudo haber tenido ya un tipo de metabolismo básico. La vida actual, tal como la conocemos, es compleja, pero la idea es reconstruir esa complejidad desde capas más simples y funcionales. Alessandro Fracassi, primer autor del estudio, lo explica con claridad: “Estamos tratando de recrear una célula primitiva pero funcional, una capa a la vez”.

Ciencia básica con impacto real

Aunque este trabajo se centra en una cuestión fundamental —el origen de la vida—, sus implicaciones van más allá del campo teórico. Comprender cómo diseñar células artificiales con funciones mínimas podría abrir puertas en campos como la biofabricación, la medicina o la remediación ambiental. Por ejemplo, cápsulas sintéticas capaces de liberar medicamentos de forma controlada, o sensores que imiten el comportamiento de células vivas.

Además, estos sistemas tienen la ventaja de no depender de materiales biológicos reales, lo que permite un control más preciso y evita ciertos riesgos asociados a la manipulación genética. Si en el futuro se logra añadir funciones más complejas, como la replicación o la evolución dirigida, estaríamos ante modelos experimentales para observar fenómenos biológicos de forma aislada y controlada.

Los siguientes pasos de la investigación

El equipo de Devaraj no piensa detenerse aquí. Su objetivo es seguir sumando complejidad capa por capa, hasta construir un modelo de célula que incorpore más rasgos propios de la vida. Para ello, será necesario integrar funciones como el almacenamiento de información, la síntesis de proteínas simples o respuestas al entorno más elaboradas.

Aun así, los investigadores son conscientes de que este camino es largo. Como reconoció el propio Devaraj: “Es posible que no veamos este tipo de avances durante 10 o 20 años. Pero tenemos que hacer el trabajo hoy, porque todavía tenemos mucho que aprender”. La paciencia es una parte esencial de la ciencia, sobre todo cuando se trata de reconstruir desde cero los primeros pasos que dieron origen a la vida tal como la conocemos.

Referencias

- Alessandro Fracassi, Andrés Seoane, Hong-Guen Lee, Alexander Harjung, Neal K. Devaraj y Roberto J. Brea. El metabolismo lipídico abiótico permite la plasticidad de la membrana en las células artificiales, Nature Chemistry (2025). https://doi.org/10.1038/s41557-025-01829-5.