Cuando aprendemos a montar en bicicleta, escribir en un teclado o incluso a dar los primeros pasos, nuestro cerebro no guarda estas habilidades como si fueran archivos cerrados en una carpeta. Los movimientos se construyen y reorganizan en redes neuronales que se afinan con la práctica. Un nuevo estudio liderado por investigadores de Stanford muestra que, al inicio, la actividad en el estriado es un auténtico torbellino de señales, pero poco a poco ese desorden se transforma en circuitos firmes y especializados.

Esta transformación, según los científicos, explica por qué ciertas acciones terminan volviéndose “automáticas” con el tiempo. Al repetir un movimiento, las neuronas dejan de activarse de manera caótica y empiezan a formar grupos específicos que se encienden justo al iniciar o al terminar una acción. Lo que antes era un esfuerzo consciente se convierte en reflejo.

El estudio —publicado en Cell Reports (2025)— muestra que, con la práctica, el estriado dorsolateral pasa de activar muchas neuronas “difusas” a conjuntos precisos para iniciar y terminar un movimiento, haciendo el control motor más selectivo y eficiente.

Comprender este proceso no es solo una curiosidad académica: también ayuda a entender por qué trastornos como el párkinson afectan tanto la capacidad de iniciar o detener un movimiento. El hallazgo abre nuevas líneas de investigación para tratamientos que no solo reactiven neuronas, sino que estabilicen estos recuerdos motores en el cerebro.

Del caos al orden en cuestión de días

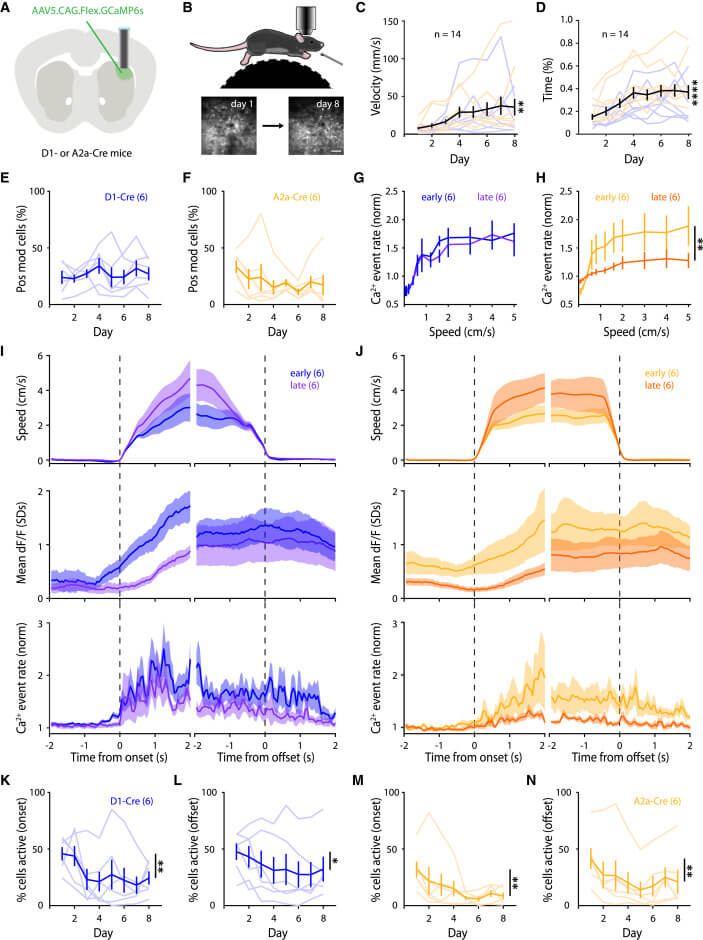

Para observar este fenómeno en detalle, los investigadores entrenaron a ratones en una tarea sencilla: correr en una rueda mientras su actividad neuronal era registrada con microscopía de dos fotones.

Al inicio del experimento, casi tres cuartas partes de las neuronas del estriado se activaban sin un patrón claro, como si todas respondieran a la vez a cualquier intento de movimiento. Era un desorden neuronal que apenas distinguía entre empezar o parar.

Con cada día de entrenamiento, la escena fue cambiando. Menos neuronas se activaban al mismo tiempo, pero las que quedaban lo hacían con más precisión. Algunas se encendían justo en el momento de iniciar la carrera; otras, al frenarla. El resto dejaba de participar. En otras palabras: el cerebro afinaba el reparto de papeles, reduciendo el ruido y mejorando la eficiencia.

Este proceso no implicaba que las neuronas “nacieran” de nuevo, sino que se seleccionaban y consolidaban las que ya estaban allí. El aprendizaje, entonces, no es sumar más neuronas, sino refinar las que mejor cumplen la función.

Los dos caminos del estriado

El estudio se centró en dos tipos principales de neuronas del estriado: las de la vía directa (dSPNs) y las de la vía indirecta (iSPNs). Ambas juegan un papel crucial en el control del movimiento, pero su evolución durante el aprendizaje fue distinta.

Las dSPNs, que suelen asociarse con la iniciación de la acción, pasaron de una activación amplia y poco específica a formar grupos claros: unos que respondían al inicio y otros al final del movimiento. De lo difuso surgieron circuitos especializados.

Las iSPNs, por su parte, mostraron un comportamiento más curioso. Al principio, respondían con más fuerza a la acción opuesta —por ejemplo, activarse durante una parada cuando luego serían parte del inicio—. Con el tiempo, se reorganizaron hasta adoptar roles definidos. Esa transición sugiere que podrían estar ayudando a suprimir movimientos no deseados, afinando la coordinación en los cambios de estado.

Aprender es gastar menos y hacer más

Uno de los hallazgos más llamativos fue que, a medida que los ratones aprendían, el número total de neuronas activas disminuía, pero la información que transmitían se mantenía. El cerebro aprendía a hacer lo mismo con menos esfuerzo.

Esta eficiencia quedó demostrada cuando los investigadores entrenaron modelos matemáticos para predecir la velocidad de los animales a partir de la actividad neuronal. Aunque había menos neuronas activas al final del aprendizaje, las predicciones eran igual de precisas, señal de que el sistema se había vuelto más compacto y estable.

Ese refinamiento es lo que convierte la práctica en maestría: las redes neuronales no desaparecen, sino que se reorganizan para gastar menos energía y reducir errores. Lo que al principio era torpe y variable, con la repetición se convierte en fluido y automático.

Implicaciones más allá del laboratorio

Este conocimiento tiene un valor enorme para entender cómo se forman los recuerdos motores en condiciones normales, pero también en patologías. En el párkinson, por ejemplo, se pensaba que el problema principal era la incapacidad de activar recuerdos motores intactos. La nueva hipótesis es que la enfermedad podría desestabilizar esas redes, devolviéndolas al estado caótico previo al aprendizaje.

Si esto se confirma, los tratamientos actuales con fármacos como la L-Dopa tendrían que replantearse. No bastaría con reactivar lo que ya existe; habría que ayudar al cerebro a reorganizar y estabilizar sus redes motoras.

En ese contexto, combinar medicamentos con terapias físicas específicas podría ser más eficaz que los abordajes clásicos.

Además, estos resultados aportan pistas para el diseño de programas de rehabilitación motora tras lesiones neurológicas o accidentes cerebrovasculares. Al entender cómo el cerebro ordena el caos neuronal, se pueden crear entrenamientos más efectivos para recuperar movimientos perdidos.

Un cerebro flexible, un aprendizaje continuo

El trabajo liderado por Jun Ding y su equipo demuestra que el aprendizaje motor no consiste en almacenar datos fijos, sino en reconfigurar constantemente los circuitos. La plasticidad neuronal es la clave que permite convertir intentos fallidos en movimientos precisos.

La investigación también resalta que estas transformaciones ocurren incluso en tareas simples, como correr en una rueda. Eso sugiere que cualquier habilidad, desde tocar el piano hasta nadar, se apoya en la misma lógica: empezar con redes caóticas y terminarlas afinando hasta que la acción fluya con naturalidad.

El reto ahora es trasladar este conocimiento a aplicaciones clínicas. Si logramos entender cómo estabilizar o reactivar estos circuitos, no solo podremos mejorar terapias para el párkinson, sino también ampliar nuestra comprensión de lo que significa aprender y reaprender a lo largo de la vida.

Referencias

- Jáidar O, Albarran E, Albarran EN, Wu Y-W, Ding JB. Refinement of efficient encodings of movement in the dorsolateral striatum throughout learning. Cell Reports. 2025. doi: 10.1016/j.celrep.2025.116229