La toma de decisiones ha sido siempre un tema fascinante para la ciencia. Resolver cómo un conjunto de neuronas, con señales eléctricas que duran apenas milisegundos, logra traducirse en una acción concreta ha mantenido ocupados a neurocientíficos de todo el mundo. Lo que ahora sabemos gracias a dos artículos recién publicados en Nature es que el cerebro no funciona como una cadena lineal en la que la información entra por un lado y la decisión sale por otro. Los resultados muestran que prácticamente todo el cerebro se involucra en el proceso de decidir, y no solo unas cuantas áreas “especializadas” como se pensaba.

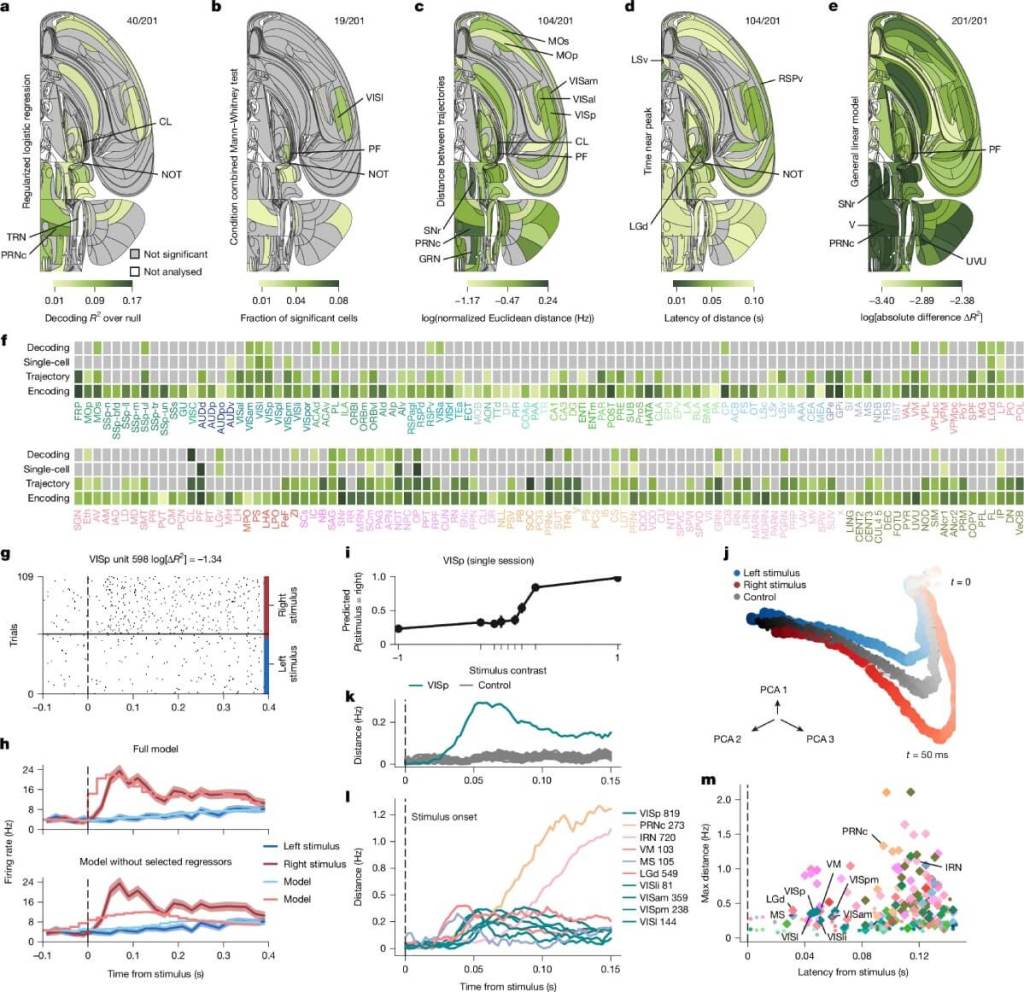

El hallazgo no es menor. Un consorcio internacional, el International Brain Laboratory (IBL), ha logrado registrar la actividad de más de 600.000 células cerebrales de ratón en condiciones estandarizadas, algo nunca antes conseguido. En palabras de los propios autores, este esfuerzo masivo de colaboración busca establecer un punto de inflexión: “El mapa ofrece una perspectiva de todo el cerebro sobre cómo se representa la información previa a nivel celular”. Con este tipo de proyectos, la neurociencia entra en una nueva etapa comparable al impacto del Proyecto Genoma Humano en biología.

Una colaboración global sin precedentes

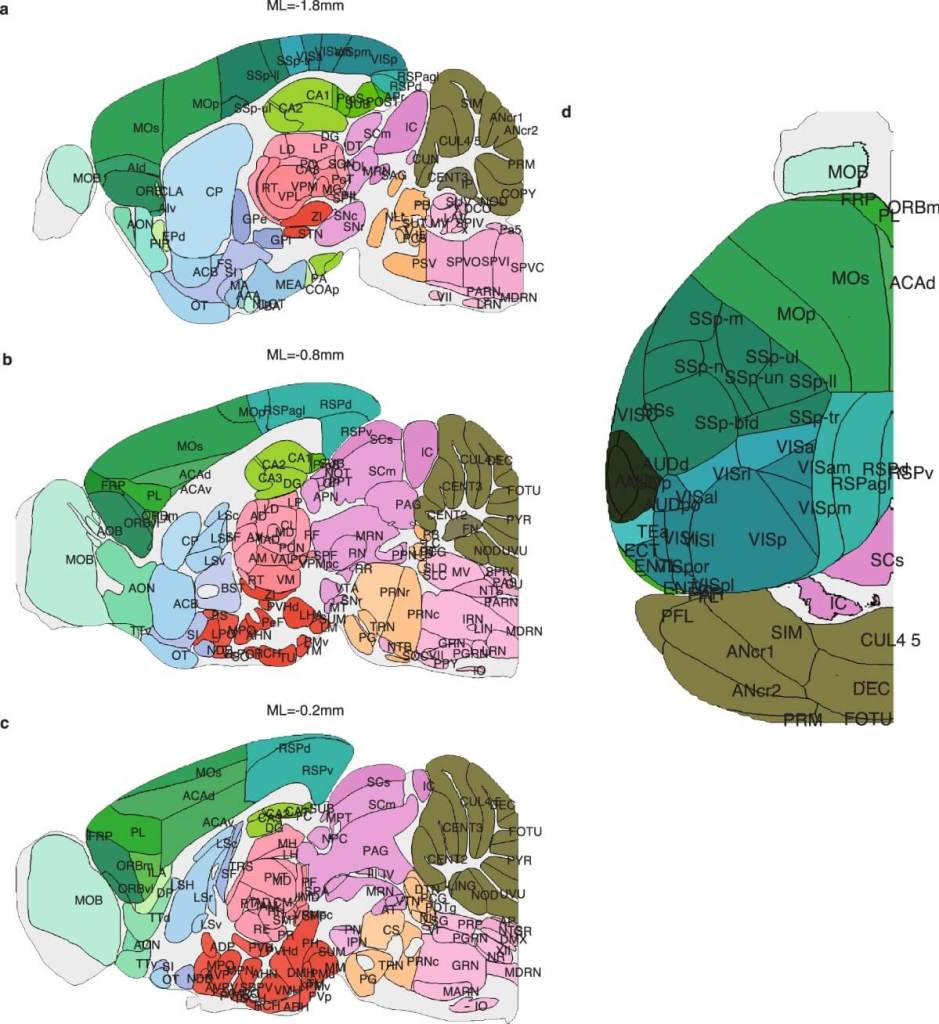

El IBL reunió a 12 laboratorios distribuidos en Europa y Estados Unidos, coordinando protocolos, análisis y tareas de comportamiento. El resultado fue un banco de datos de una magnitud sin parangón: 621.733 neuronas registradas con 699 sondas Neuropixels en 139 ratones. Nunca se había alcanzado un nivel de cobertura tan amplio en un solo experimento.

El trabajo conjunto permitió superar un problema histórico. En estudios previos, cada grupo analizaba distintas regiones del cerebro con tareas también distintas, lo que dificultaba extraer conclusiones generales. La estandarización de este proyecto asegura que todos los datos son comparables y replicables, una condición esencial para transformar la forma en que entendemos el cerebro. Como resumió uno de los coordinadores, Matteo Carandini, “teníamos un problema con la manera en que se hacía la ciencia”.

No se trata solo de volumen de datos. Los investigadores diseñaron una tarea sencilla, repetible y con un fuerte componente de decisión: el ratón debía girar una rueda hacia la izquierda o la derecha según la aparición de un estímulo visual. Este paradigma, aparentemente simple, permitió analizar cómo se combinan percepción, memoria y expectativa en la toma de decisiones.

El papel de las expectativas

Uno de los descubrimientos más relevantes está ligado al uso de la información previa o “priors”. Los ratones aprendieron que la probabilidad de aparición del estímulo podía variar entre bloques de ensayos, lo que les permitía anticipar el resultado incluso cuando el estímulo era débil o inexistente.

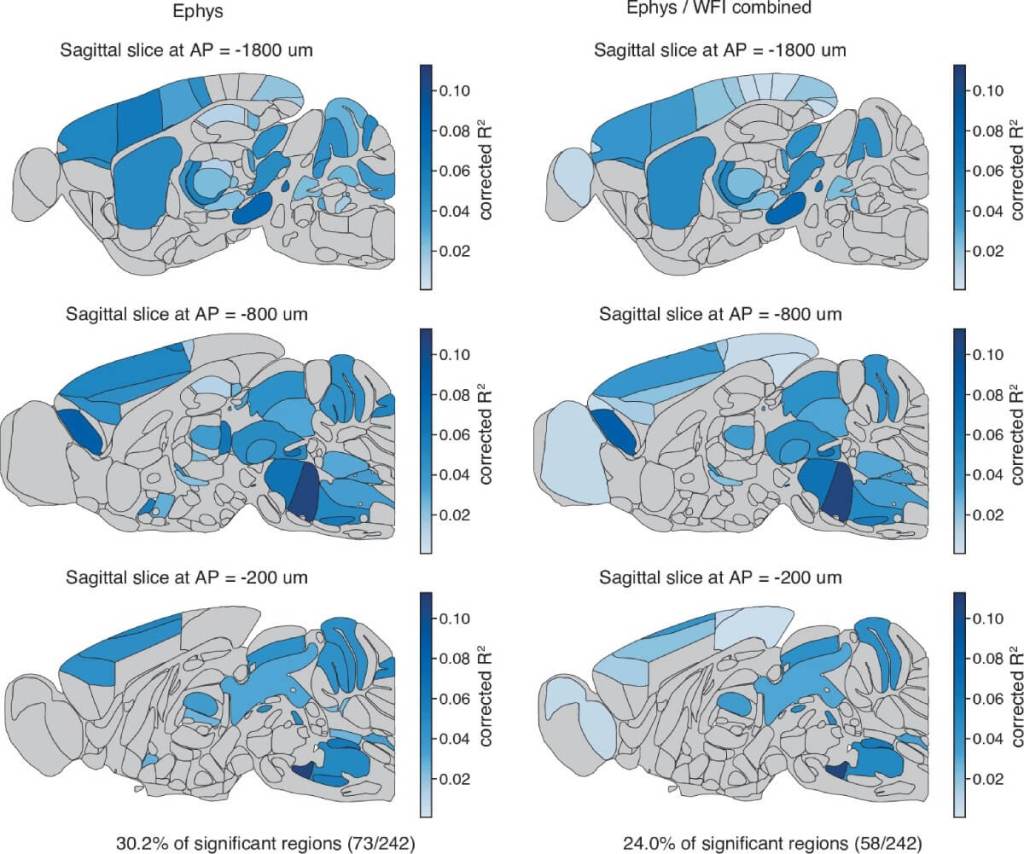

Los investigadores comprobaron que entre un 20% y un 30% de las regiones cerebrales registradas codificaban de forma significativa esta información previa. No solo en áreas de alto nivel, como la corteza orbitofrontal o el cíngulo anterior, sino también en zonas sensoriales tempranas como la corteza visual primaria. Esto cuestiona la visión clásica que reservaba la integración de expectativas a regiones “superiores”.

En palabras de los autores, “los ratones estiman esta probabilidad previa y con ello mejoran su precisión en la decisión”. Es decir, el cerebro no espera pasivamente a recibir la señal sensorial, sino que ajusta continuamente sus predicciones en función de la experiencia inmediata.

Un cerebro más distribuido de lo esperado

Los datos muestran que la representación de la decisión no se limita a unas pocas regiones frontales. Por el contrario, la actividad relacionada con la elección y la acción se detectó prácticamente en todo el cerebro, desde el tálamo hasta el cerebelo.

Esto quedó patente en los ensayos en los que el estímulo visual era extremadamente tenue. En esas condiciones, los ratones tenían que basarse casi únicamente en sus expectativas. La señal de “haber decidido” aparecía en regiones motoras, sensoriales y de asociación de manera generalizada. Como concluyen los investigadores: “Encontramos señales de decisión y señales relacionadas con la información previa en muchas más regiones cerebrales de las que habríamos pensado”.

La idea de que el cerebro funciona como una red distribuida, y no como una serie de módulos aislados, cobra así un nuevo respaldo experimental. Decidir es un fenómeno emergente de la interacción de casi todo el sistema nervioso, y no una propiedad exclusiva de unas pocas áreas corticales.

Tecnología y métodos que lo hicieron posible

El salto tecnológico también es central. Las sondas Neuropixels permitieron registrar hasta 1.000 neuronas simultáneamente, algo imposible con técnicas anteriores. A esto se sumó el uso de imágenes de calcio a gran escala, capaces de captar la actividad de miles de neuronas de la corteza al mismo tiempo.

El reto no era solo medir, sino organizar y analizar. Por eso los datos fueron alineados en un marco común de referencia, el Allen Common Coordinate Framework, que permite mapear cada neurona a su posición exacta dentro del cerebro. De este modo, los resultados son accesibles y utilizables por la comunidad científica internacional.

No es casual que los investigadores comparen el proyecto con el CERN o el Proyecto Genoma Humano. La neurociencia ha entrado en la era de los grandes consorcios y de los datos abiertos, donde la colaboración sustituye a la competencia como motor principal del avance.

Lo que significan estos hallazgos

Los resultados invitan a repensar cómo enseñamos y entendemos el cerebro. Los manuales clásicos describen un flujo de información relativamente lineal: primero la corteza visual, después áreas asociativas y finalmente regiones motoras. El nuevo mapa demuestra que la realidad es mucho más compleja y entrelazada.

Por otra parte, la presencia de bucles de retroalimentación entre distintas áreas sugiere que el cerebro funciona más como una red de inferencia probabilística que como una máquina de pasos secuenciales. Esto encaja con las teorías de “cerebro bayesiano”, según las cuales la mente evalúa constantemente probabilidades y ajusta sus decisiones en función de ellas.

Por supuesto, los autores son prudentes. Subrayan que los datos son correlacionales: aún no es posible afirmar si la actividad observada causa la decisión o solo la acompaña. La frontera ahora está en añadir experimentos de causalidad, por ejemplo mediante técnicas de estimulación o silenciamiento neuronal.

Repercusiones futuras

El impacto de este trabajo va más allá de la biología básica. Conocer de manera precisa cómo se representa la información previa y cómo se toman decisiones podría ayudar a entender trastornos donde la toma de decisiones está alterada, como la esquizofrenia, la depresión o la adicción.

La existencia de señales distribuidas también plantea desafíos para las interfaces cerebro-máquina. Si decidir implica a casi todo el cerebro, diseñar dispositivos que se basen en unas pocas áreas quizá no sea suficiente. Este mapa abre la puerta a enfoques más globales y sofisticados.

Los propios autores son conscientes de que este es solo el comienzo. Como señala el equipo del IBL, el siguiente paso es incorporar experimentos que permitan comprobar si las regiones activas son realmente necesarias para la decisión. El gran reto ahora es pasar de correlación a causalidad.

Referencias

- Findling C, Hubert F, International Brain Laboratory et al. Brain-wide representations of prior information in mouse decision-making. Nature. 2025;645:192–200. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09226-1.

- International Brain Laboratory et al. A brain-wide map of neural activity during complex behaviour. Nature. 2025;645:177–191. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09235-0.