Durante más de una década, una pequeña anomalía en los datos de un espectrómetro orbital mantenía desconcertados a los científicos que estudian Marte. Era una señal concreta, un pico de luz en 2,236 micras, que no coincidía con ningún mineral conocido. Parecía un simple detalle perdido entre millones de mediciones, pero escondía un misterio mayor: algo en la superficie marciana reflejaba la luz de una forma que nadie había podido explicar.

Ahora, un estudio publicado en Nature Communications por J. L. Bishop y su equipo ha resuelto el enigma. Tras años de comparación, experimentos y análisis, lograron identificar al responsable de esa firma única: el hidroxosulfato férrico (Fe³⁺SO₄OH). Este mineral no se forma de manera espontánea, sino cuando compuestos de hierro y azufre hidratados se calientan y se oxidan. Su presencia es la huella directa de que Marte vivió episodios de calor intenso.

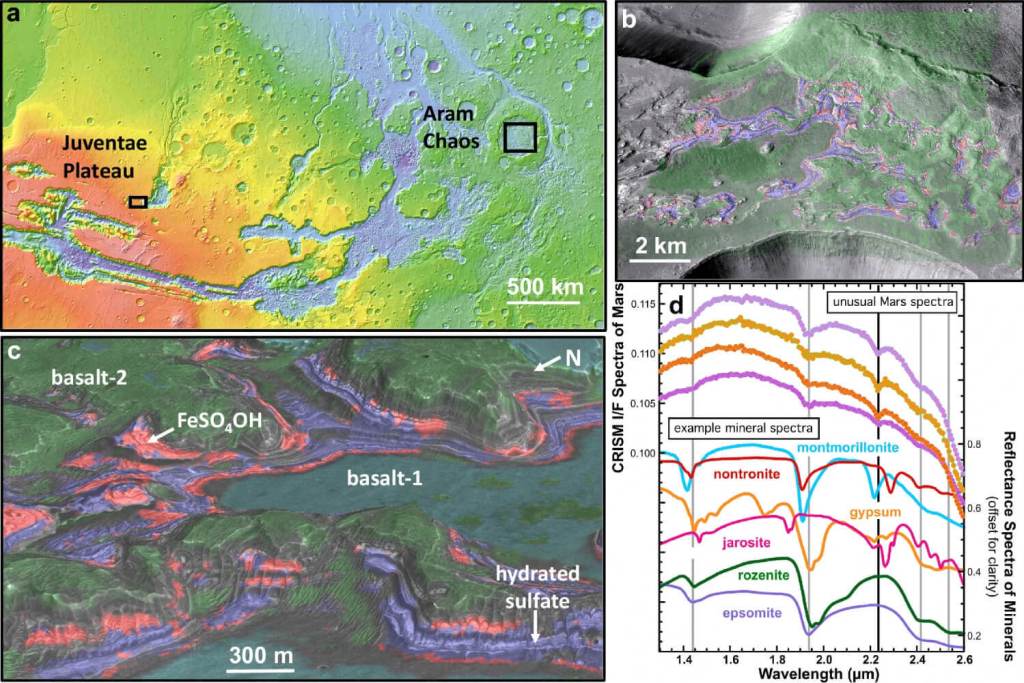

Pero el hallazgo va mucho más allá del catálogo mineral. Al encontrar este compuesto en zonas específicas —Aram Chaos y el altiplano de Juventae, en el gigantesco sistema de Valles Marineris— los investigadores han podido reconstruir parte del pasado térmico del planeta. No se trata solo de identificar qué hay en Marte, sino de entender lo que le ocurrió. Esa pequeña marca en los datos espectrales ha resultado ser una cápsula de tiempo que revela cómo el agua, el calor y la oxidación moldearon las rocas marcianas hace miles de millones de años.

El enigma que empezó con un número: 2,236

La historia arranca con el instrumento CRISM, en órbita marciana, que ha ido mapeando minerales a partir de cómo reflejan la luz a distintas longitudes de onda. Un “diente” espectral a 2,236 µm se resistía a explicación. No cuadraba con arcillas comunes, yeso o jarosita, ni con otras sales y silicatos marcianos, así que quedó como un acertijo pendiente en Juventae y Aram Chaos.

El equipo decidió volver al problema con mejores datos y nuevas comparaciones. Ese regreso incluyó procesados más finos de CRISM y una batería de muestras de laboratorio para buscar un gemelo perfecto de la señal misteriosa. La clave era casar la forma exacta del pico y sus “compañeros” cercanos.

Allí donde el espectro mostraba esa marca, también aparecían otras bandas estrechas a 1,49; 1,83; 2,19; 2,37; 2,61 y 2,89 µm, una constelación que tampoco encajaba con los sospechosos habituales. El patrón completo importaba más que un solo número. En Aram, esas líneas eran más nítidas y aparecían junto a sulfatos monohidratados; en Juventae, el rastro estaba “diluido” entre sulfatos polihidratados.

La geografía dio las primeras pistas sobre el contexto geológico. Esa diferencia de nitidez no era caprichosa: indicaba pureza y mezcla mineral distintas, y por tanto historias térmicas no idénticas. Cada afloramiento contaba su propia versión de los hechos.

La hipótesis que ganaba fuerza era que la señal procedía de una fase de hierro poco común: un hidroxosulfato férrico cristalino. Ese compuesto no abunda de forma natural sin calor y oxígeno. Para comprobarlo no bastaba con comparar catálogos: había que fabricarlo. Los autores reprodujeron condiciones plausibles de Marte temprano para ver si aparecía la misma firma espectral. Si el laboratorio lo recrea, el satélite lo reconoce.

Cómo se “escucha” una roca desde órbita

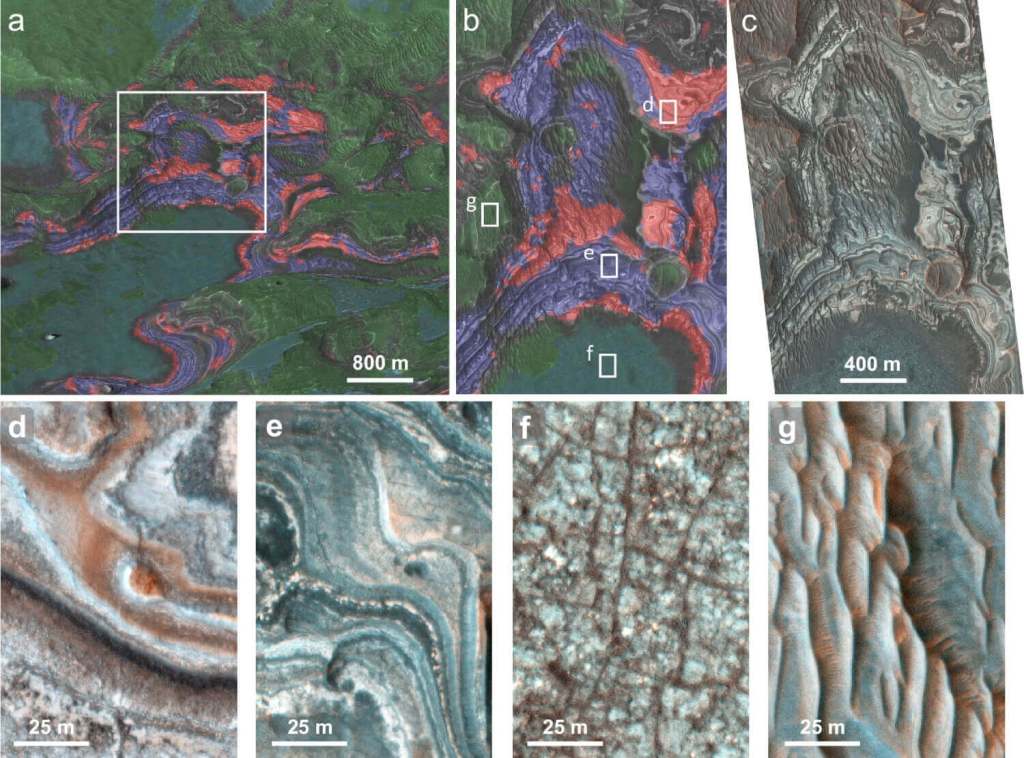

CRISM ve el planeta en miles de colores invisibles para el ojo, pero sensibles a vibraciones de enlaces químicos. Con mejoras recientes de calibración y algoritmos de mapeo, el equipo afinó la señal y detectó nuevos parches con el famoso 2,236 µm. Más resolución, menos ruido, mejores comparaciones. En Juventae, las unidades con esa firma son estrechas (decenas de metros) y se superponen con sulfatos polihidratados; en Aram, forman parches más definidos junto a sulfatos monohidratados como kieserita (MgSO₄·H₂O) y szomolnokita (FeSO₄·H₂O).

La posición de esas unidades en la estratigrafía resultó crucial: en Aram, el Fe³⁺SO₄OH se sitúa por debajo de los monohidratados y cerca del lecho rocoso del terreno caótico; en Juventae, aparece por encima de los polihidratados y a veces también en la base.

Esa arquitectura sugirió dos fuentes de calor probables: calentamiento desde abajo por actividad geotermal en Aram, y desde arriba por lavas o cenizas basálticas en Juventae. La diferencia explica por qué en Aram la señal es “limpia” y en Juventae está mezclada a la escala de píxel de CRISM. La pureza espectral sigue a la pureza geológica.

Además, el estudio detecta pequeños desplazamientos del pico hacia 2,226 µm cuando magnesio entra en la mezcla, un detalle fino que ayuda a distinguir variantes químicas. Ese desplazamiento es útil para separar el Fe³⁺SO₄OH “puro” del que coexiste con cationes Mg, algo frecuente en ambientes salinos marcianos.

El experimento que hizo “aparecer” el mineral

Para probar el origen térmico, el equipo calentó sulfatos ferrosos hidratados como rozenita (FeSO₄·4H₂O) y szomolnokita (FeSO₄·H₂O) entre 100 y 300 °C. Al subir la temperatura, cambió la química. Apareció un sólido naranja: Fe³⁺SO₄OH, con la misma colección de bandas estrechas que ve CRISM, incluida la de 2,236 µm.

El laboratorio replicó la firma marciana. La rozenita reaccionó antes que la szomolnokita, probablemente por su mayor contenido de agua, que facilita reacomodos estructurales. El agua ayuda a la transformación.

Un detalle clave: sin oxígeno no hay reacción. El mineral nace de calentar y oxidar. En viales sellados con nitrógeno, la fase no se formó; en aire, el O₂ se consumió y la difracción de rayos X confirmó la aparición del hidroxosulfato férrico. Ese resultado encaja con la estructura cristalina propuesta: al pasar de Fe²⁺ a Fe³⁺ se pierde un protón en grupos puente y aparece el OH que caracteriza al nuevo sólido.

La estabilidad del compuesto en condiciones cercanas a Marte (vacío y bajas temperaturas) también se probó espectroscópicamente. Solo se observaron pequeños desplazamientos de bandas, nada que borre su identidad espectral, lo cual refuerza la interpretación orbital. Y un dato práctico: por debajo de 50 °C la reacción no avanza, a ≥100 °C es lenta pero segura, y a ~200–300 °C se acelera, marcando un rango térmico plausible para eventos geológicos. El pico de 2,236 µm funciona como termómetro.

Lo que cuenta la estratigrafía: calor desde arriba y desde abajo

En el altiplano de Juventae, las unidades sulfatos aparecen “sandwich” entre dos basaltos distintos: un sustrato (basalt-1) y una capa superior (basalt-2). El Fe³⁺SO₄OH se concentra sobre los sulfatos polihidratados y, en menor medida, en la base, tal como cabría esperar si un flujo basáltico o una caída de ceniza caliente calentó el paquete desde arriba. Con el tiempo, la erosión eólica destapó el conjunto y hoy vemos parches del hidroxosulfato mezclados a escala de decenas de metros.

Aram Chaos es otra película: un terreno caótico asociado a colapsos y salidas catastróficas de agua hace unos 3.000 millones de años, donde después se acumularon sedimentos con sulfatos. La base es hidrotermal; la cubierta, evaporítica. Allí, el Fe³⁺SO₄OH aflora en el estrato más bajo de las unidades sulfatas, por debajo de monohidratados y cerca del lecho, lo que encaja con calentamiento desde abajo por un foco geotermal.

La morfología acompaña: el hidroxosulfato dibuja superficies poligonales medianas, diferentes de los relieves más brillantes y escarpados de los monohidratados.

Esa arquitectura, además, explica la convivencia de fases: parte del paquete se transformó a monohidratados y parte llegó a Fe³⁺SO₄OH, según la temperatura alcanzada y la duración del calentamiento. La presencia cercana de polihidratados sugiere que hubo también etapas de evaporación en aguas salinas frías o templadas, antes o después del pulso térmico.

Qué significa para la historia climática de Marte

Si para formar Fe³⁺SO₄OH hace falta calentar y oxidar sulfatos ferrosos hidratados, su presencia marca episodios térmicos sobre depósitos salinos. Es un marcador de calor y oxígeno. En Juventae, ese calor apunta a lavas o cenizas; en Aram, a hidrotermalismo local. Ambos procesos encajan en un Marte que, ya avanzado en su historia, aún tuvo energía geológica para alterar químicamente sus sedimentos.

El estudio sugiere que estas transformaciones son más recientes que la formación de los grandes terrenos caóticos, quizá en el período Amazónico (<3.000 millones de años). Eso importa porque acota ventanas temporales en las que agua salina, calor y oxidación coincidieron, condiciones clave para procesos geoquímicos complejos. El clima marciano tuvo pulsos. Esos pulsos no implican mares templados, pero sí focos donde la temperatura subió lo suficiente como para “cocinar” minerales.

También hay cautelas: la resolución de CRISM mezcla señales en unidades muy delgadas y el magnesio desplaza levemente las bandas, por lo que parte de los parches pueden ser combinaciones finas con monohidratados o polihidratados. La señal es nítida, pero no omnisciente.

Aun así, la coincidencia entre espectros orbitales y de laboratorio, más la estratigrafía y morfología, apuntalan la identificación. A medida que nuevas misiones aporten más detalle, esa marca en 2,236 µm será una guía para buscar otros “puntos calientes” en Valles Marineris y alrededores. Un simple pico que abre mapas completos.

Referencias

- Bishop, J.L., Meusburger, J.M., Weitz, C.M. et al. Characterization of ferric hydroxysulfate on Mars and implications of the geochemical environment supporting its formation. Nat Commun 16, 7020 (2025). doi: 10.1038/s41467-025-61801-2