Para entender cómo se produce una extinción es preciso conocer primero cómo llegó la vida a la Tierra pues, en gran medida, aquello que facilita el desarrollo de la vida es lo primero que desaparece durante la extinción. En los siguientes párrafos abordamos la extinción del límite Pérmico-Triásico, hace 252 millones de años (Ma).

Origen y desarrollo de la Tierra antes de la extinción del límite Pérmico-Triásico

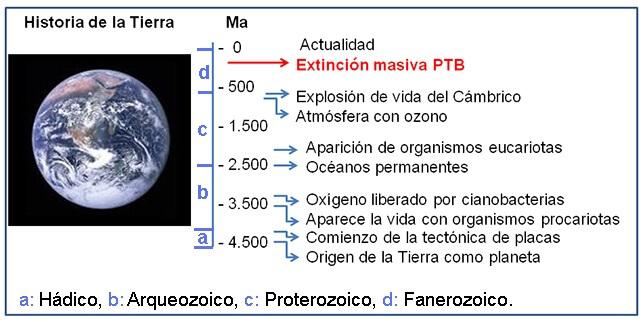

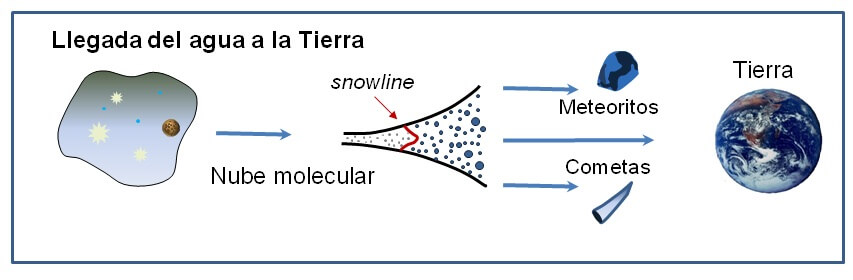

La Tierra comenzó su andadura como planeta hace unos 4.500 Ma (Fig. 1). Hasta llegar a ese momento, una serie de cuerpos sólidos, o planetesimales, que estaban dispersos en una “nube molecular” en la que también estaba el sol, se fueron uniendo hasta constituir el planeta (Fig. 2). En esa nube también había cometas y meteoritos, e hidrógeno y oxígeno, así como carbono y silicatos unidos al polvo estelar. Durante el proceso de expansión de la nube, estos cuerpos y elementos llegaron a alejarse lo suficiente del sol como para irse enfriando y alcanzar un límite (snowline) a partir del cual el hidrógeno y el oxígeno se podrían condensar hasta formar agua. Así, parte de esta agua ya vendría incorporada al planeta desde su origen, aunque después la Tierra siguió acumulando más agua que llegaba atrapada en los cometas que impactaban en su superficie.

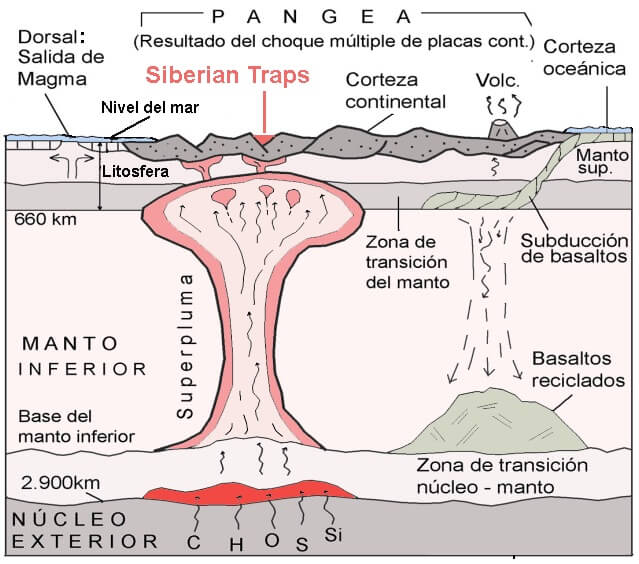

La Tierra comenzó un proceso de diferenciación interna desde etapas muy tempranas, arrastrando los elementos más pesados hacia el interior para constituir el núcleo, y los más ligeros hacia el exterior, que formarían parte del manto y la corteza. El interior almacenaba calor desde su origen, y lo ha seguido manteniendo mediante reacciones de tipo radioactivo. El calor sube hacia el exterior (en la actualidad llegan a la superficie 0,06 W/m2 de forma permanente), pudiendo llegar a concentrarse y formar superplumas durante su ascenso (Fig. 3). Este calor, unido a la respuesta reológica de los materiales, ayuda al desarrollo de células convectivas en la parte superior del manto, y cuyo movimiento provoca el desplazamiento de las placas corticales que constituyen la corteza, lo conocido como Tectónica de Placas.

Llega la vida

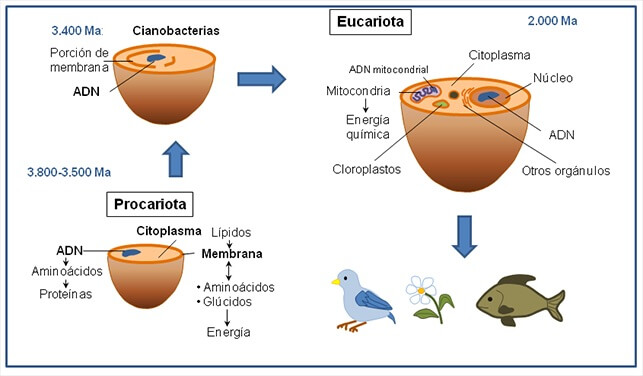

Pasados los primeros 1.000 Ma, nuestro planeta ya desarrolló una atmósfera primitiva, con escaso oxígeno, pero en la que se dieron las condiciones básicas para la aparición de la vida. Esta vida llegó mediante una combinación de diferentes compuestos, calor y energía, generando unas moléculas orgánicas que serían precursoras de los primeros organismos unicelulares, sencillos, sin núcleo (procariotas) (Fig. 4). Poco después, hace unos 3.400 Ma, otros organismos unicelulares, las cianobacterias, empezaron a liberar oxígeno mediante fotosíntesis.

La llegada de este elemento iba a implicar un cambio radical en la Tierra. Así, hace unos 2.000 Ma, nuestro planeta ya tenía una atmósfera que poco a poco había concentrado oxígeno, y los océanos se iban extendiendo al tiempo que el agua se enfriaba y acumulaba en su superficie. En esa etapa también se dio paso a la aparición de unas células más complejas (eucariotas), con un núcleo, desarrollo de nuevos orgánulos en el citoplasma y con la capacidad de unirse entre ellas para constituir organismos pluricelulares, de donde saldrían posteriormente todas las plantas y animales conocidos.

Las condiciones físico-químicas que había alcanzado la Tierra a finales del Proterozoico, hace unos 700 Ma, empezaron a ser muy parecidas a las actuales, especialmente en la cantidad de oxígeno que tenía la atmósfera y la concentración de ozono en la misma (Fig. 1), una molécula que podía proteger a los seres vivos de los efectos nocivos de los rayos ultravioleta. En estas condiciones, después de casi 4.000 Ma, la vida comenzó a desarrollarse con nuevas formas, empezando por la conocida como “Fauna de Ediacara”, un proyecto de vida con animales marinos de cuerpo blando que vivió aproximadamente entre 635-542 Ma.

Tras este primer intento llegaría otro a comienzos del Fanerozoico, conocido por “Explosión del Cámbrico”, hace unos 540 Ma (Fig. 1). A partir de ese momento la vida ya se encarrila definitivamente, y lo hizo aprovechando una nueva capacidad de los animales que consistió en mineralizar y formar esqueleto. En los siguientes 280 Ma, además de braquiópodos, bivalvos, foraminíferos y peces en los océanos, la vida conquistó también los continentes, primero con las plantas y posteriormente con anfibios y reptiles.

La vida se interrumpe

Había pasado nada menos que el 96 % del tiempo desde que el planeta comenzó la andadura en su camino hasta la actualidad, cuando en el límite entre los periodos Pérmico y Triásico (PTB), hace 252 Ma, el proyecto de vida que se estaba desarrollando se vio interrumpido de forma drástica. Las condiciones físico-químicas en los continentes, océanos y en la atmósfera se vieron alteradas de tal manera, que se produjo una extinción masiva en la que desapareció el 70 % de las especies en los continentes y el 90 % de las especies con esqueleto en el océano. Era como volver a la casilla inicial.

¿Qué condujo a esta extinción?

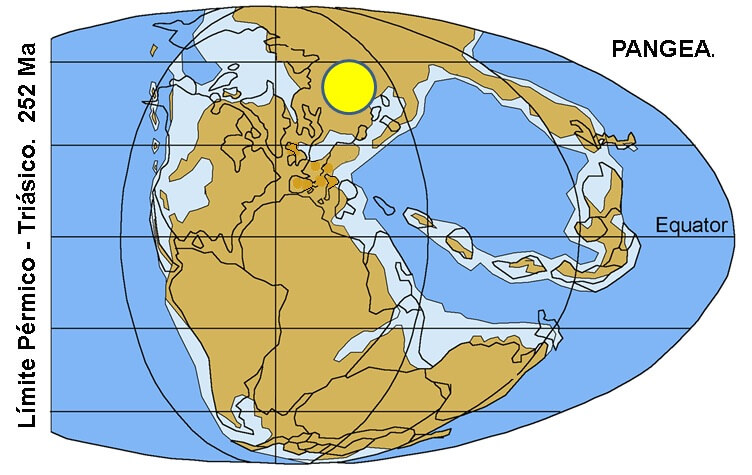

Como ya hemos comentado, la Tierra es un cuerpo caliente, y el calor que contiene y genera lo elimina desde el interior hacia la superficie, formando una especie de correa de transmisión que moviliza a los continentes en la corteza. Así, y sobre la base de diferentes características físicas, estos continentes interaccionan entre sí mediante choques o alejándose unos de otros. Unos 100 Ma antes del PTB, por casualidad, todos los continentes colisionaron en la corteza originando uno único, Pangea (Fig. 5), que también quedó rodeado de un único océano, Pantalasa.

La aparición de Pangea fue el comienzo del problema que condujo a la extinción masiva del PTB. El calor que la Tierra elimina desde su interior se vio atrapado al chocar con Pangea, un continente que ocupaba una superficie inmensa y hacía de tapón. Así, durante decenas de millones de años el calor se acumuló debajo de este continente produciendo inestabilidad cortical. Esta situación terminó con la salida brusca de la energía en forma de basaltos y gases en un área que actualmente corresponde al norte de Siberia, entre las provincias de Norilsk y Tunguska, y se conocen como los Siberian Traps (Fig. 6). Estos basaltos ocuparon una superficie tan grande como Estados Unidos de América, pero lo peor fueron los gases que los acompañaron, pues envenenaron la Tierra produciendo la extinción masiva del PTB.

¡El veneno se esparce!

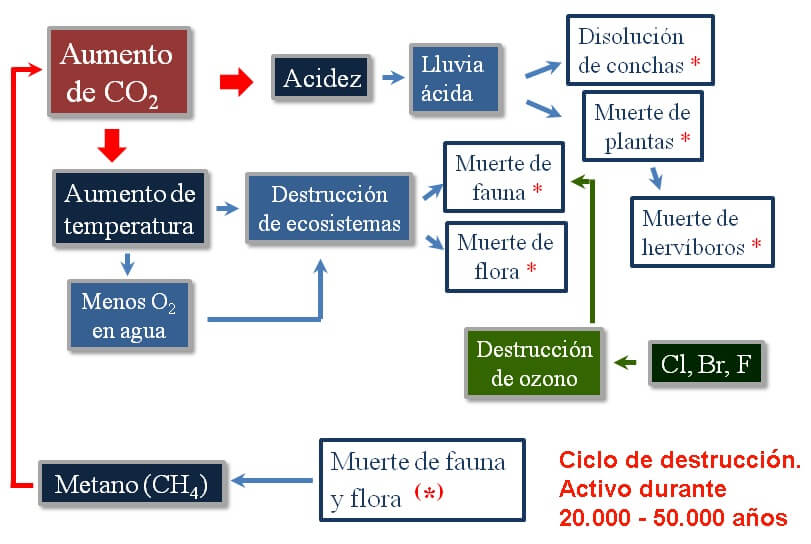

Mientras que las abundantes coladas basálticas se quedaron cubriendo las extensas provincias del norte de Siberia, los gases que salieron con ellas se ponían en circulación por la atmósfera en forma de aerosoles, llegando de ese modo a cada rincón del planeta. Algunos elementos, como el cloro (Cl), flúor (F) y bromo (Br) llegaron a destruir una importante proporción de la capa de ozono de la atmósfera, desprotegiendo a los animales de la acción de los rayos ultravioleta. El Cl, por ejemplo, llegó a concentrar unas 8.000 Gt (recordando que 1Gt = 1000 millones de toneladas).

Las acumulaciones de dióxido de carbono (CO2) fueron inmensas, alcanzando 170.000 Gt, a las que se unieron otras 101.000 Gt del mismo gas procedente del metano (CH4) liberado de los fondos marinos y de los suelos helados (permafrost). Se estima que el efecto invernadero producido por este gas pudo elevar la temperatura media del planeta en 6 ºC-10 ºC (conviene también recordar aquí que en la actualidad la temperatura media de la Tierra ha subido en torno a 1,3 ºC debido a la acumulación de gases de efecto invernadero desde la época preindustrial; es decir, desde hace solo unos 150 años).

La subida de la temperatura media se mantuvo en el planeta durante varias decenas de miles de años, quizá llegó a los 50.000 años, y los daños que se iban produciendo se encadenaban y retroalimentaban (Fig. 7). Por ejemplo, el CO2 aumentó la acidez en Pantalasa, produciendo la muerte de gran parte de sus ecosistemas (p. ej. los corales rugosos llegaron a desaparecer), pero también diezmó a los bosques mediante la lluvia ácida, arrastrando con ello a la muerte de muchos herbívoros. Pero el aumento de la temperatura también calentó las aguas de Pantalasa, reduciendo la movilidad de las corrientes de aquel océano y, por tanto, su concentración de oxígeno, lo que llevó a situaciones de anoxia y más muerte de fauna y flora. Para completar este drama, toda la muerte producida derivó en grandes acumulaciones de materia orgánica, que terminaría transformándose en CH4 que, a su vez, derivaría en más CO2 que retroalimentaría el ciclo destructivo.

¿Qué pasó después?

Como todo tiene un final, también terminó este ciclo de destrucción. Este final, sin embargo, tardó mucho tiempo en llegar, y el motivo de ello volvió a estar en la actividad de los Siberian traps. El complejo volcánico siberiano no se había extinguido, simplemente había quedado latente, volviéndose a activar 1 Ma más tarde, justo cuando la vida empezaba a recuperarse. Llovía sobre mojado, porque esta nueva actividad mermó los primeros brotes de vida. Y así hasta 4 veces, de manera que solo hubo una recuperación definitiva pasados 5 Ma, ya en el Triásico Medio.

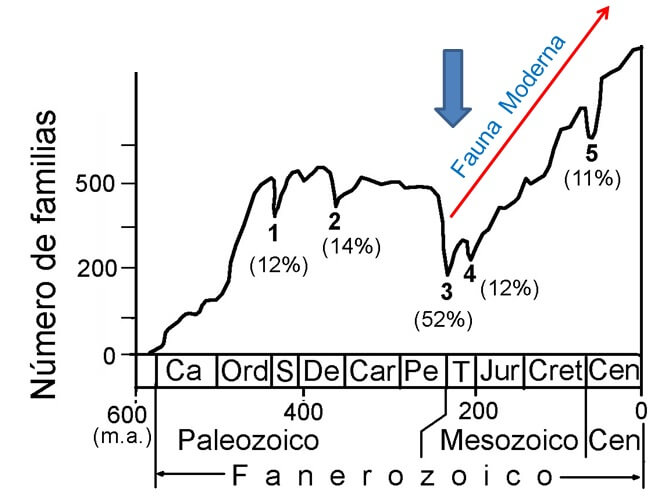

El impacto global de esta extinción fue tan devastador que hoy es reconocida como la más dañina de las cinco extinciones masivas descritas. La pérdida de diversidad de las familias marinas fue tres veces mayor que la sucedida en cualquiera de las otras (Fig. 8). El cambio que se produjo fue tan grande que los paleontólogos denominan Fauna Moderna a aquella que vino después y llega hasta nuestros días, y en la que aparecieron las aves, mamíferos y dinosaurios entre otros grupos, dejando atrás la denominada Fauna del Paleozoico.

José T. López Gómez

Doctor en Ciencias Geologicas (UCM). Investigador del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM)