¿Y si la Relatividad General de Einstein, a pesar de sus éxitos en cosmología, ocultara lagunas importantes en la descripción del cosmos? Por ejemplo, para reproducir la aceleración del universo debe incorporarse de forma ad hoc la constante cosmológica Λ, equivalente a la energía oscura, cuya naturaleza sigue siendo un enigma. Además, las predicciones teóricas de la Relatividad General sobre la velocidad de expansión del universo no coinciden con los datos obtenidos de observaciones recientes —un desfase conocido como tensión de Hubble— permanece sin una solución definitiva, lo que sugiere que podría faltar algún ingrediente esencial en el modelo gravitatorio. Es por ello que surgen las teorías de gravedad modificada para poder solucionar estos problemas.

La cosmología en la teoría f (R ) — la teoría de gravedad modificada más sencilla —plantea que la propia geometría del espacio‑tiempo ya contiene la “fuerza” que impulsa la expansión acelerada, sin recurrir a constantes externas. Al extender la teoría de Einstein con una función genérica f (R ) que solo depende de la curvatura R, surgen automáticamente términos adicionales que cumplen el papel de la constante cosmológica, es decir, que actúan como energía oscura, pero emergen de la dinámica misma de la gravedad. De esta forma, la aceleración cósmica deja de ser un parche ad hoc y pasa a ser una consecuencia natural de la teoría, ofreciendo un marco coherente para reconciliar observaciones y predicciones sin introducir elementos ajenos al tejido gravitatorio.

Las nuevas leyes del universo: las ecuaciones de Friedmann en f (R )

¿Cómo se determinan las reglas que gobiernan la expansión cósmica? Se obtienen gracias al Principio Cosmológico, que postula que el universo, a grandes distancias, es homogéneo e isotrópico. La Relatividad General traduce esta simplicidad en las ecuaciones de Friedmann. En ellas, la velocidad de expansión queda ligada al contenido del universo, que se modela como distintos “fluidos”. Por un lado, el “fluido ordinario”, formado por materia y radiación; por otro lado, el “fluido exótico” de la constante cosmológica Λ. Cada componente aporta su densidad y presión al cóctel cósmico, marcando si el ritmo de expansión se acelera, frena o permanece estable. Además, la ecuación de continuidad garantiza la conservación del fluido ordinario a lo largo del tiempo.

Al trasladar esta misma filosofía al marco de la teoría f (R ), las ecuaciones de Friedmann se modifican: adquieren términos adicionales por la función f (R ) y sus derivadas. Esos nuevos aportes se pueden agrupar en un nuevo fluido — denotado como “fluido oscuro” — que, al contrario de la constante cosmológica, surge de la propia geometría gravitatoria. La gran novedad es que, en lugar de conservarse solo el fluido ordinario, lo que permanece constante es la suma de ambos —fluido ordinario más fluido oscuro— revelando así un fluido efectivo único. De este modo, la aceleración cósmica deja de ser un parche ad hoc y pasa a manifestarse como una consecuencia natural de una gravedad enriquecida.

El universo desbordado por la geometría: la expansión De Sitter en f (R )

Una vez vistas las ecuaciones de Friedmann enriquecidas por el fluido oscuro de f (R ), surge una pregunta natural: ¿qué ocurre cuando estos nuevos términos eclipsan por completo a la materia y la radiación? En ese escenario —un cosmos “puro” de gravedad modificada— las leyes de la expansión se simplifican hasta revelar una sorpresa apasionante: el universo se expande de forma exponencial. Esta dinámica imparable, conocida como solución tipo De Sitter, asegura una expansión incesante, donde la geometría misma del espacio-tiempo alimenta la aceleración.

¿Y qué requisito clave hace posible esta expansión imparable? Para que los aportes geométricos de f (R ) actúen como un motor constante, la función que define la teoría debe comportarse de manera cuadrática con la curvatura del espacio‑tiempo R. Así, la tasa de expansión — denominada parámetro de Hubble — se mantiene fija a lo largo del tiempo, y el universo crece exponencialmente sin necesidad de componentes externos. Con una elección tan sencilla, la cosmología f (R ) ofrece un mundo en el que la inflación primigenia y la aceleración moderna son solo dos facetas de una misma fuerza gravitatoria.

La tensión de Hubble: el desajuste cósmico que desafía a Einstein

La tensión de Hubble es una de las mayores incógnitas de la cosmología moderna: dos métodos precisos para medir la expansión del universo arrojan resultados incompatibles. Por un lado, las observaciones del fondo cósmico de microondas (el "eco" del Big Bang) combinadas con la Relatividad General predicen un ritmo de expansión de 67,4 km/s por megapársec (un megapársec son 3,26 millones de años-luz). Por otro lado, mediciones directas en el universo cercano usando supernovas y cefeidas indican un valor más alto: entre 71 y 75 km/s por megapársec. Esta diferencia del 8 % —demasiado grande para ser un error— pone en jaque el modelo cósmico actual, es decir, ¡al propio Einstein!

La teoría de gravedad modificada f (R ) ofrece una solución elegante al introducir grados de libertad geométricos adicionales. Mientras la Relatividad General describe un universo con reglas fijas, f (R ) permite que la curvatura del espacio-tiempo responda de forma dinámica a la materia. Estos "ajustes geométricos" actúan como un termostato cósmico, regulando la expansión sin recurrir a componentes externos como la energía oscura. La función f (R ) —la extensión natural de las ecuaciones de Einstein— revela así un potencial oculto en la geometría del universo.

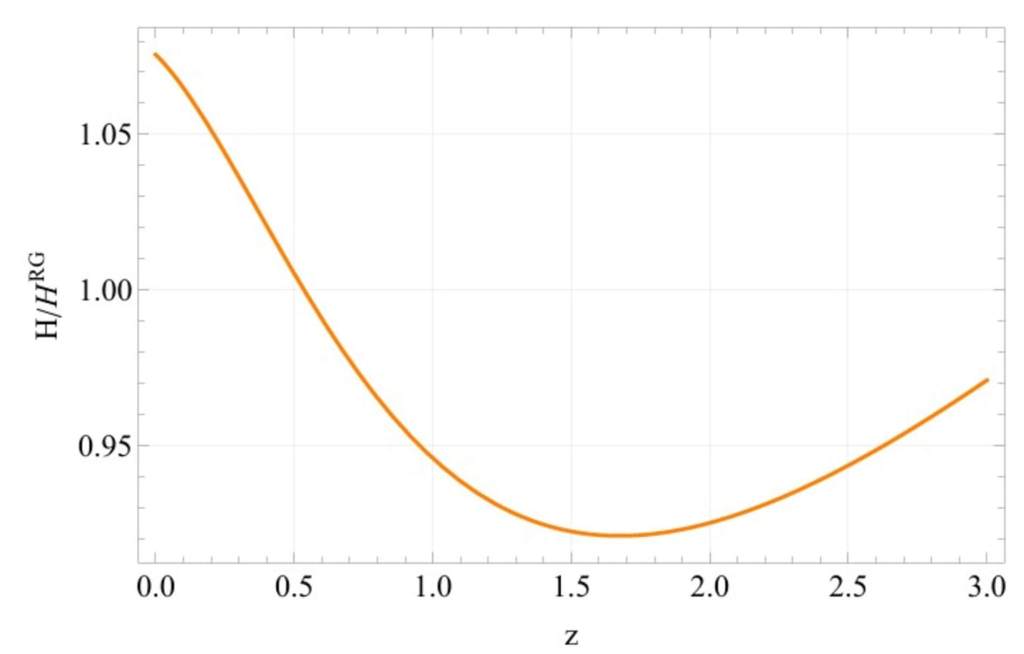

Para ilustrar cómo cambia la discrepancia en diferentes épocas cósmicas, se emplea el redshift z (o corrimiento al rojo), que mide cuánto se alarga la longitud de onda de la luz al viajar por un universo en expansión. Cuanto mayor es el redshift, más pronto en la historia cósmica se observa el universo.

Los resultados son reveladores: al aplicar la teoría de gravedad f (R ) con parámetros específicos (como una dependencia casi cuadrática en la curvatura), se obtiene un valor unificado para la expansión cósmica: 72,4 km/s por megapársec, reconciliando ambas mediciones. Además, la cantidad de materia presente en el universo se sitúa en un 27,5 %, frente al 31,5 % que predice la Relatividad General de Einstein. Esta menor proporción encaja con observaciones independientes y confirma que la geometría compensa lo que parece faltar en forma de materia. El restante 72,5 % queda entonces explicado por los propios términos geométricos de f (R ), es decir, por una energía oscura emergente de la misma gravedad.

La edad del cosmos: ¿cambia el reloj del universo?

La edad del universo es uno de los números sagrados de la cosmología. Según el modelo estándar de la Relatividad General, el cosmos tiene 13.800 millones de años —un valor grabado en libros de texto y documentales—. Pero si la expansión es más rápida de lo previsto, ¿no debería el universo ser más joven? Aquí la gravedad modificada f (R ) tiene una respuesta sorprendente.

Al resolver las ecuaciones con los parámetros que reconcilian la tensión de Hubble (72,4 km/s por megapársec), obtenemos una edad de 13.600 millones de años. Esta diferencia del 1,5 % —apenas 200 millones de años— es significativa pero coherente: un universo que se expande más rápido hoy, necesariamente es ligeramente más joven que uno que lo hace más despacio. Esta edad encaja con observaciones independientes de estrellas antiguas y cúmulos globulares, que ya sugerían márgenes entre 13,5 y 13,8 mil millones de años.

¿Por qué no es un problema? Porque el producto "velocidad de expansión actual × edad del universo" es siempre aproximadamente 1 en cualquier modelo cosmológico riguroso. Así, la solución con la teoría f (R ) —que da un valor de 0.98 para este producto— no solo resuelve la tensión de Hubble, sino que ofrece un reloj cósmico autoconsistente donde geometría, expansión y edad se sincronizan en una narrativa única.

El universo autoconsistente: cuando la geometría escribe su propia historia

La cosmología del siglo XXI enfrenta una encrucijada: o inventamos componentes fantasmas (como la energía oscura) para salvar teorías rígidas, o rediseñamos la gravedad desde sus cimientos. La Relatividad General, a pesar de su elegancia, forcejea con observaciones que no encajan: un universo que se acelera sin motor visible y relojes cósmicos que marcan ritmos distintos. Estos no son errores menores; son grietas en los pilares de la comprensión del cosmos.

La teoría f (R ) resuelve estos enigmas con una audacia elegante: convierte la curvatura del espacio-tiempo en un campo de juego dinámico. Sus logros son rotundos:

- Unifica la expansión cósmica (72,4 km/s por megapársec) reconciliando mediciones imposibles.

- Reduce la materia ordinaria al 27,5 %, haciendo innecesarios halos de materia oscura forzados.

- Explica la aceleración cósmica como un fenómeno puramente geométrico, sin constante cosmológica ad hoc.

- Mantiene una edad coherente (13.600 millones de años) con estrellas milenarias.

Esto no es un ajuste fino: es la geometría revelando su poder para autorregularse.

Einstein soñó con una teoría donde materia y geometría bailaran en equilibrio. La teoría f (R ) realiza ese sueño: su "fluido oscuro" no es un invitado extraño, sino la voz propia del espacio-tiempo. Desde la inflación primordial hasta la energía oscura moderna, pasando por la tensión de Hubble, una sola fuerza gravitatoria —enriquecida por la curvatura— dirige la sinfonía del universo. La conclusión es profunda: el cosmos no necesita ingredientes ocultos; su geometría es el ingrediente. La teoría de Einstein no estaba equivocada, pero su modelo cosmológico necesitaba ajustar sus engranajes con las llaves de la gravedad modificada. Si Einstein viviera, no desecharía esta revolución: la puliría hasta hacerla brillar.

Referencias

- Ángel Alonso Paniagua. Teoría de Gravedad Modificada f (R ), Trabajo fin de Grado. Universidad de Murcia, Grado en Física (2025)

Ángel Alonso Paniagua

Grado en Física