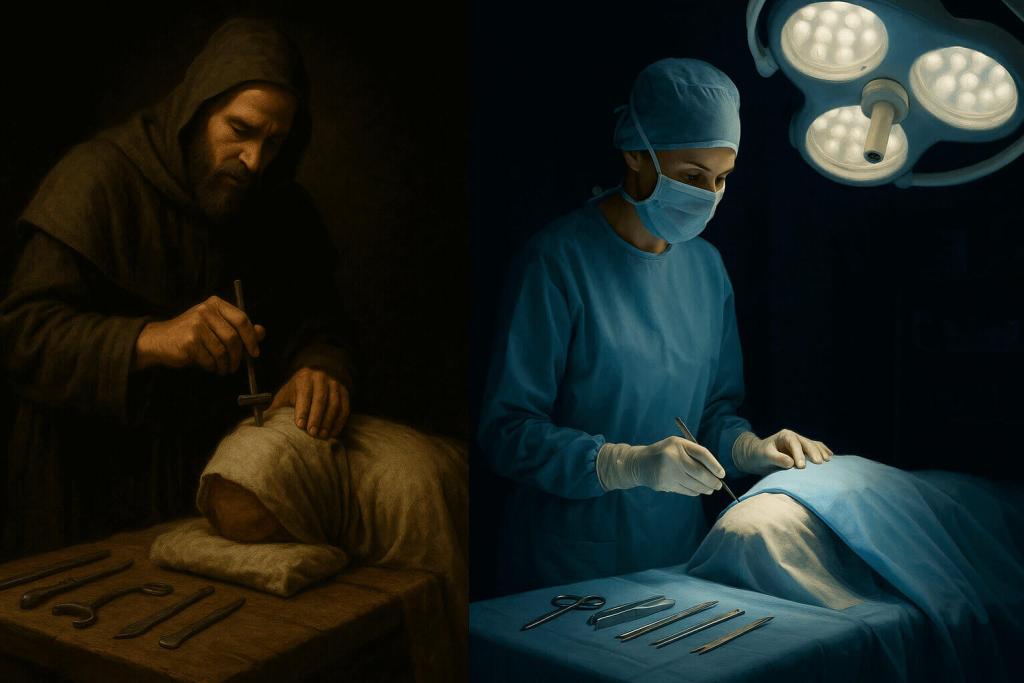

Es impresionante pensar que cada vez que en un quirófano un bisturí corta la piel de un paciente, estamos al final de un proceso histórico que se remonta a la prehistoria. Y es que hace miles de años, los seres humanos se atrevieron a intervenir sobre el cuerpo humano en busca de curación. Era la medicina antes de la medicina, en la que el conocimiento sanador se mezclaba con ritos, tabúes y creencias que constituían una forma de ver el mundo que ya no recordamos. La arqueología ha desenterrado por todo el mundo cráneos con orificios que muestran signos de supervivencia, amputaciones exitosas y evidencias de tratamientos con plantas medicinales incluso en neandertales, hace más de 40 000 años, que demuestra un conocimiento de las prácticas quirúrgicas y las propiedades medicinales de ciertas sustancias que nos hace reflexionar sobre las sociedades del pasado.

¿Cómo sabían nuestros ancestros cómo actuar sin entender del todo el funcionamiento del cuerpo humano? ¿Qué motivó los primeros intentos quirúrgicos: la sanación, los ritos o una mezcla de ambas que hoy se nos antoja difícil de comprender? Y, sobre todo, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos estas prácticas?

La Paleopatología, ciencia que busca entender la interacción entre la vida y la enfermedad en el pasado, explora a través de los restos arqueológicos cómo nos hemos enfrentado en la historia a dolencias o traumatismos. En este artículo, os invitamos a recorrer un viaje de miles de años de la mano de evidencias paleopatológicas que nos ayudan a comprender cómo hemos intervenido en nuestros cuerpos con el objetivo de sanar desde la Prehistoria. Un viaje arqueológico en el que la incorporación de otras ciencias del ámbito médico nos brinda la oportunidad de escribir la biografía más antigua de las prácticas médicas.

¿Existe la primera cirugía?

Es lícito preguntarnos sobre las primeras veces de cualquier cosa en la historia de la humanidad, ya que situar cronológicamente el inicio de un comportamiento aporta perspectiva, biológica o social, de cómo hemos evolucionado. Sin embargo, en muchos casos esto es muy complejo. En su libro, Nuestras primeras veces (2024), el prehistoriador francés Nicolas Teyssandier nos advierte de que en arqueología la evidencia primera de algo no implica que esta sea la prueba más antigua de un comportamiento, sino que nos habla de hasta dónde la ciencia ha llegado con sus descubrimientos.

En el caso de la primera cirugía, esto es todavía más complejo. Imaginemos un parto de un Homo habilis en el momento justo de cortar el cordón umbilical hace unos 2 millones de años. ¿Podría constituir esto la primera cirugía no solo a la que nos enfrentamos como pacientes, sino también como género Homo? Podría ser, pero muchos otros mamíferos placentarios, casi siempre la madre, cortan el cordón umbilical de forma instintiva. Además, este procedimiento no suele considerarse como una cirugía estrictamente. ¿Habría sido entonces sacar un diente picado, extraer una espina o drenar un absceso? Son preguntas que por ahora desde la arqueología no tienen respuesta, pero que ilustran la complejidad del tema.

Si nos centramos en las evidencias osteoarqueológicas, la cirugía más antigua es una amputación prehistórica identificada en un esqueleto de la isla de Borneo, en el sudeste asiático. Los restos, provenientes de la cueva de Liang Tebo, hablan de que hace la friolera de 31 000 años un grupo cazador-recolector realizó un corte limpio y certero, sin duda quirúrgico, que amputó la pierna izquierda de un niño que luego sobrevivió hasta la edad adulta. El fragmento de tibia y peroné cicatrizados, en lo que en vida habría sido un muñón, demuestra un conocimiento médico capaz de controlar infecciones y asegurar la supervivencia.

Lo mismo ocurre con las trepanaciones, los orificios artificiales practicados desde la Prehistoria que constituyen la mejor y más abundante cirugía que identificamos. Sin duda una práctica que dejó estupefacta a la comunidad arqueológica, que no aceptó hasta mediados del siglo XIX que en el pasado más remoto las sociedades consideras entonces primitivas en su acepción más negativa, pudieran realizar una intervención de tal calibre en el cráneo de sujetos vivos ¡y sobrevivir! Tenemos que pensar que en el siglo XIX las muertes por infección postoperatoria, por las condiciones de higiene limitada, eran una causa común de fallecimiento. Fue el famoso anatomista francés Paul Brocca (1824-1880) quien a través de un cráneo precolombino abrió el melón. Desde aquella, se han descubierto cientos de trepanaciones.

Algunas de estas intervenciones son tan antiguas que se remontan a hace unos 11 000-7 000 años, durante el periodo Mesolítico, y encontramos ejemplos en Marruecos (Cueva de Taforalt), Ucrania (yacimeintos de Vasiliyevka II y Vovnigo II), o Portugal (conchero de Moita do Sebastião), entre otros casos a debate. La técnica de trepanación casi siempre es la misma, por perforación, abrasión o incisión con un instrumento de piedra tallada. Estas técnicas perdurarán en el tiempo, y a partir del Neolítico encontramos, especialmente en Europa, un aumento de la práctica trepanatoria.

A partir de la Prehistoria reciente, en la Edad de los Metales y a las puertas de la Historia, las trepanaciones se vuelven muy comunes y hay lugares como en las Islas Baleares, especialmente en Mallorca y Menorca, en las que esta práctica se convierte en algo especialmente llamativo. Entre las muchas que se han encontrado, las hay hechas en vida, con signos evidentes de supervivencia, y otras realizadas postmortem. Nuestro equipo de investigación, interesado en la evolución de las prácticas quirúrgicas, ha tenido la oportunidad de estudiar alguna de ellas, como la procedente del Barranc d’ Algendar, en el Museo Diocesà de Menorca (Ciutadella), que consiste en un cráneo con cinco perforaciones ¡cinco! Algunas de ellas presentan regeneración ósea, lo que indica cierto tiempo de supervivencia.

También las hemos estudiado en la Península, como la que se puede observar en un cráneo de Los Blanquizales de Lébor (Totana, Murcia) en el Museo de Almería. En ese caso, la trepanación se practicó en el hueso frontal, posiblemente por abrasión, y muestra claras evidencias de supervivencia. A este cráneo, además, le hemos extraído un cálculo dental, eso que también llamamos sarro, para explorar posibles usos de plantas medicinales. No es una locura, ya se han encontrado en casos que van desde el Paleolítico Medio a la Edad Media, desde neandertales a sapiens. Uno de los ejemplos más extraordinarios del posible tratamiento de dolencias que se asocian a intervenciones quirúrgicas que se ha observado en restos humanos, es el caso de un esqueleto hallado en las Minas prehistóricas de Gavà, en el que a partir de estudios paleotoxicológicos se demostró el consumo de adormidera (Papaver somniferum) durante el Neolítico.

Por cierto, si alguien se pregunta si el uso de este opiáceo sería como anestésico durante la trepanación, la respuesta posiblemente sea negativa. Uno de nosotros tuvo la oportunidad de cenar en una ocasión con una dama inglesa que se había realizado una auto-trepanación en los 70, influenciada por el excéntrico Bart Huges defensor de la trepanación para alcanzar estados de conciencia superiores. Una patraña, vamos. A la pregunta de si le dolió la experiencia, la noble señora respondió que “no, ni lo más mínimo”. Tiene sentido, en ciertas zonas de la cabeza no hay más que piel, el cuero cabelludo, y periostio cubriendo el cráneo.

Locuras aparte, poco sabemos sobre las trepanaciones, aunque no lo parezca. Las podemos catalogar, diferenciar y localizar en el mapa de la anatomía humana. Sin embargo, siguen siendo una práctica de la que poco conocemos. No ya la cuestión de si se han realizado con fines rituales o médicos, algo que trataremos en un momento, sino cómo se realizaban. Para avanzar al respecto, nosotros hemos optado por la experimentación con cadáveres humanos.

¿Cómo estudiamos hoy las trepanaciones?

La donación de cadáveres a la ciencia ha hecho avanzar a pasos agigantados campos como la medicina. Y aunque poco habitual, la generosidad de ciertas personas para con el destino de sus restos, también contribuye a la comprensión del pasado, algo que agradecemos infinitamente. Actualmente, en la Universidad de Santiago de Compostela, estamos realizando trepanaciones experimentales con réplicas de utensilios de distintas épocas.

La recreación de las intervenciones quirúrgicas usando técnicas prehistóricas, pero también de la Antigüedad Clásica o la Edad Media, están aportando información valiosísima para una mejor comprensión de las cirugías. Aspectos como la preparación previa a la perforación, los movimientos quirúrgicos empleados, o las posiciones de los intervinientes en una trepanación, son algunas de las cuestiones que estamos comprendiendo, gracias también a posteriores análisis microscópicos.

Es pronto todavía para avanzar resultados, los preliminares los anunciaremos en el XVIII Congreso Nacional de Paleopatología que se celebrará en octubre en San Sebastián, pero sin duda este enfoque experimental está cambiando nuestra forma de entender las trepanaciones en el pasado.

¿Trepanaciones rituales o terapéuticas?

¿Y qué podemos decir sobre el porqué de las trepanaciones? Uno de los decanos de la Paleopatología en España, el Prof. Domènech Campillo, autor de una de las mejores publicaciones que existen sobre el tema (os dejamos la referencia en la bibliografía), pensaba que las intervenciones craneales en la Prehistoria no tienen una razón médica. Es decir, su práctica no tiene una motivación terapéutica, sino más bien ritual. Actualmente, sabemos que esto es mucho más complejo, ya que hemos podido vincular lesiones patológicas, ya sea por enfermedad o traumatismo, a algunas trepanaciones.

Para la Antigüedad y épocas posteriores, se conservan fuentes documentales que vinculan la práctica de la trepanación con fines curativos como, por ejemplo, el tratado hipocrático Sobre las heridas en la cabeza. En este sentido, hay evidencia para pensar que la cirugía craneal está ligada a la sanación, especialmente cuando se vincula con traumatismos, ya que la presión intracraneal se reduciría con la práctica de un orificio, tal y como recomienda actualmente la neurocirugía.

No obstante, hay muchas trepanaciones que no tienen explicación médica, y no nos referiremos únicamente a aquellas que se realizaron postmortem. Sin duda, las creencias y ritos prehistóricos están en la base de la trepanación. E incluso cuando la razón trepanatoria era médica, la práctica se vincularía con explicaciones no científicas. Y es que la medicina en el pasado, al igual que la medicina tradicional, es otra forma de explicación de la enfermedad, más social que biológica. Y no debería extrañarnos, hay muchas cirugías que no tienen una base médica, como la extracción de la piedra de la locura en la Edad Media, la circuncisión, las amputaciones punitivas, o las actuales rinoplastias o mamoplastias de aumento.

Lo que nos cuentan realmente estas intervenciones quirúrgicas

Sin embargo, pese a la complejidad del tema, sí que hay algo que nos cuentan las cirugías craneales sobre las sociedades prehistóricas que las practicaron: tenían un conocimiento de la anatomía excepcional así como de las propiedades medicinales de ciertas sustancias como para evitar infecciones, y dolores. Pero lo más importante es que ponían ese conocimiento al servicio de algo que es muy humano, los cuidados. Toda cirugía va pareja a unos cuidados que nos hablan de una sociedad compleja y cooperativa que destina energía y tiempo al cuidado de ciertos individuos.

La medicina actual se define por el uso de técnicas y conocimientos en pro de promover, mantener y restaurar la salud. La verdad es que esta definición subyace en muchas de las trepanaciones prehistóricas que hemos estudiado, pudiendo afirmar que las cirugías craneales en el pasado son de alguna forma medicina, pero antes de la medicina. Así que lo que están haciendo ahora mismo en un quirófano sujetando un bisturí en vez de un pedernal, es algo que se pierde en la oscuridad del tiempo.

Referencias

- Campillo, D. (2007). La trepanación prehistórica. Edicions Bellaterra. ISBN 9788472903531

- Crubézy, E., Bruzek, J., Guilaine, J. et al. (2001). The antiquity of cranial surgery in Europe and in the Mediterranean basin. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and planetary science, 332 (6): 417-423. Doi:10.1016/S1251-8050(01)01546-4

- Isidro, A., Burdeus, J.M., Loscos, S. et al. (2017). Surgical treatment for an uncommon headache: A gap of 4800 years. Cephalalgia, 37(11):1098-1101. Doi: 10.1177/0333102416665227

- Maloney, T.R., Dilkes-Hall, I.E., Vlok, M. et al. (2022). Surgical amputation of a limb 31,000 years ago in Borneo. Nature, 609: 547–551. Doi: 10.1038/s41586-022-05160-8

Edgard Camarós

Investigador Ramón y Cajal y Profesor de Prehistoria de la Universidad de Santiago de Compostela