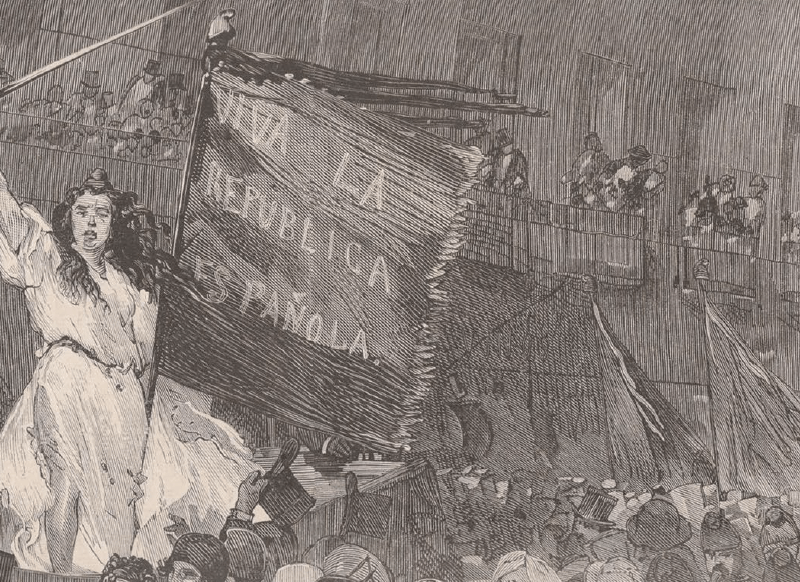

El Sexenio Democrático (1868-1874) fue un momento propicio para las mujeres, ya que por primera vez en la historia encontramos grupos de mujeres que salieron a la calle a manifestarse, organizaron huelgas, tomaron la palabra haciendo mítines, escribieron en la prensa republicana y participaron activamente en la vida política y social.

Evidentemente, no todas las mujeres salieron a la calle o saltaron a la palestra, pero los grupos de mujeres más próximos a la defensa de una República Federal Obrera o a la Internacional sí que tuvieron cierta presencia y voz.

Aunque todavía son muy desconocidas, durante este corto periodo democrático de la historia de España, contamos con un número considerable de republicanas federales e internacionalistas que protagonizaron episodios relevantes en sus ciudades, ya sea proclamando cantones, organizando grandes marchas contra las quintas forzosas, combatiendo a la Iglesia católica o creando escuelas obreras para instruirse.

De ellas tenemos muy poca información, pero durante estos años han aparecido diferentes estudios sobre el republicanismo y el movimiento obrero que nos permiten recuperar nombres y hechos. Como nos recuerda la historiadora Gloria Espigado, la presencia femenina se registró en las luchas políticas con manifestaciones contra las quintas, contra la esclavitud, en pro de la libertad religiosa, a favor de la República, participando incluso, en los momentos de mayor radicalismo representado por el estallido cantonal.

La abolición de las quintas

En toda la geografía española hubo mujeres republicanas y obreras que participaron en manifestaciones contra el reclutamiento militar o contra el impuesto de consumos que gravaba los productos de «beber, comer y arder». Un ejemplo claro es el de Isabel Vilà i Pujol (Girona), que consiguió salir a la calle junto a 800 mujeres solicitando la abolición de las quintas y las matrículas de mar.

En otras localidades como Zaragoza se convocó una manifestación por iniciativa femenina y en Valladolid desfilaron más de 300 mujeres. Las obreras mallorquinas de la aguja también fueron las que encabezaron la marcha en la primavera de 1870 con su pendón recién bordado para la ocasión.

Las mujeres se implicaron junto a sus compañeros, ya que ellas —madres, hijas o esposas— eran las que más padecían la marcha forzosa de sus maridos o hijos a una guerra que creían injusta y que no habían elegido.

También las propagandistas más eminentes de la República Federal desde sus periódicos y las tribunas protestaron contra la contribución de sangre, es decir, contra el sistema de quintas.

Este fue el caso de Consuelo Aragón, quien recorrió diferentes puntos del país y se paseó junto a su compañero, Mr. Lambert —un communard, o miembro de la Comuna de París—, haciendo proselitismo de la Federal y contra las quintas.

En la ciudad de Mahón fue capaz de reunir a mil personas en el Club Republicano Federal, de las cuales trescientas eran mujeres. En 1873, las odiadas quintas no pudieron ser abolidas por el Gobierno de la Primera República alegando levantamientos en la colonia de Cuba, la guerra Carlista en Cataluña y las insurrecciones cantonales. Todo ello desesperó a las clases populares que daban apoyo a la República.

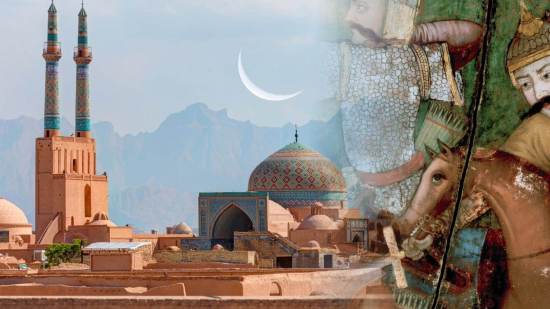

El combate a la Iglesia Católica

El proyecto de la Constitución Federal de 1873 recogía la separación de la Iglesia y el Estado. En ese terreno se avanzó y se ampliaron las políticas laicistas que iban más allá de la libertad de cultos que promulgaba la Constitución democrática de 1869. En 1873, se siguió apostando por iniciativas laicas como el matrimonio civil, que ya contaba con una ley aprobada en 1870.

Así que se incrementaron el número de matrimonios no religiosos y la propaganda en favor de la unión civil. En Palma, especialmente durante la Primera República, si había alguien que lo había defendido y propagado, esa era la republicana federal intransigente Magdalena Bonet Fábregas.

Ella había recibido la visita del propagandista republicano federal leonés Ubaldo Romero Quiñones, junto al cual hizo parlamentos a favor del matrimonio civil. La reivindicación del matrimonio civil traía implícito el combate contra la Iglesia católica.

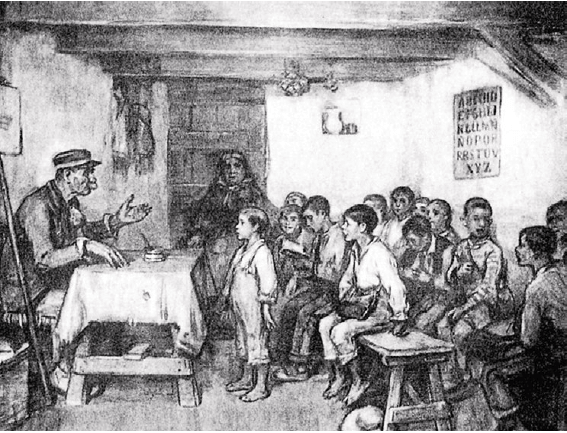

Las republicanas, como la misma Bonet, culpaban a la institución de la ignorancia de las mujeres en una época en la que el analfabetismo femenino rondaba el 90 %. Se trataba, pues, de alejar a las mujeres de la influencia clerical. Desde los clubes y casinos republicanos se trabajó para que se abrieran escuelas para niños y niñas; pero también para las mujeres obreras, con la intención de paliar su falta de instrucción.

En ese sentido, por ejemplo, el Casino Republicano de Palma abrió en 1870 una escuela en la que acudían cien ciudadanas todas las noches. Además, las militantes republicanas muchas veces ejercían de maestras de estos centros. Un ejemplo claro es el de la maestra republicana —y luego anarquista— Guillermina Rojas Orgis de Cádiz.

Lo primero que hizo desde el Club Republicano Mariana Pineda fue abrir una escuela obrera para mujeres que contó con el apoyo del Ayuntamiento gaditano. Guillermina, además, fue una gran defensora de la abolición del matrimonio y del amor libre.

Durante la Primera República el presidente Pi y Margall propuso en su programa la educación obligatoria y gratuita. También desde los gobiernos municipales se mejoraron las escuelas y se intentó dar instrucción a las clases populares.

La militancia en los clubes republicanos y las sociedades obreras

En 1869, ya se crearon los primeros clubes republicanos femeninos como el de Cádiz, con Guillermina Rojas al frente, o el de Madrid, que tenía como presidenta a Carmen Munté. En Alicante también se organizó un club femenino que se había creado a partir de las operarias de la fábrica de tabacos y que estuvo dirigido por Rita Bataller y Teresa Martínez.

En la Coruña, igualmente, las cigarreras habían mostrado su afecto por la República Federal. Por otra parte, también se crearon sociedades obreras exclusivamente femeninas y se hicieron numerosas huelgas exigiendo mejores condiciones laborales.

Sobre todo, se pedía un aumento del salario y la disminución de la jornada laboral. La Primera República fue un buen momento para reorganizar las sociedades obreras que se habían visto afectadas por los sucesos de la Comuna de París (1871).

La mayoría de las sociedades obreras orbitaban entre el republicanismo más socialista y la Internacional anarquista, haciendo uso muchas veces de la doble militancia. Durante la República, la Internacional gozó de 5000 mujeres afiliadas.

Algunos ejemplos de mujeres que destacaron en la lucha obrera fueron Isabel Vilà, que aparte del «Abajo las quintas» luchó en favor de la reducción de la jornada que hacían los niños y niñas en las fábricas.

Precisamente por eso se la conoció popularmente como Isabel Cinco Horas. Su lucha dio frutos y en julio de 1873 se aprobó la ley que regulaba el trabajo infantil. Los menores de 10 años no podían ser admitidos en las fábricas y el trabajo de los niños menores de 13 y el de las niñas menores de 14 no tenía que exceder a las cinco horas diarias.

El trabajo nocturno de los jóvenes y las jóvenes también se veía regulado. Las fábricas de más de 80 obreros y obreras mayores de 17 años debían contar con un centro de instrucción y la asistencia debía ser obligatoria durante tres horas, por lo menos, para los niños comprendidos entre los 9 y los 13 años y para todas las niñas de 9 a 14 años.

También destacó Elisa Huigon, que escribió en el periódico La Federación del Centro Federal de Sociedades Obreras de Barcelona, adherido a la Internacional y de tendencia bakuninista.

Ella misma consideraba que las pioneras de la emancipación femenina en el año 1870 eran Josefa Sánchez, de Mallorca, que era la presidenta de la sociedad de costureras La Virtud Social; María Rodríguez Fernández, de Madrid; Modesta Periu, de Zaragoza, que murió en la prisión del Saladero en 1871; y Narcisa de Paz Molins, de Granada.

A este listado deberíamos añadir a Guillermina Rojas, que fue secretaria de la Federación Local Madrileña y fue nombrada secretaria corresponsal de la Federación Local de Murcia después del golpe de Pavía, que acabó con la República democrática.

Por otra parte, cabe destacar a la obrera María Perelló, quien una vez se proclamó la República en Barcelona, tomó la palabra en un mitin celebrado en la plaza Cataluña de Barcelona en defensa de la República Federal. También en marzo de 1873 intervino en varias asambleas de tejedores para alentar a las mujeres del ramo para que se asociaran.

Las republicanas federales de la pluma

Antes de la proclamación de la República de 1873, hubo republicanas que a través de sus periódicos hicieron proselitismo de sus ideas y aprovecharon para defender la igualdad de sexos. Entre ellas destacaron Narcisa de Paz Molins, quien editó La Voz de la Republica en Granada.

También Mina Puccinelli se atrevió con la publicación El León. Mina se convirtió en una gran propagandista de la República Federal y también de los derechos de la mujer. Se la conocía por haber luchado junto a Garibaldi y militó en el federalismo intransigente. Visitó diferentes clubes republicanos como, por ejemplo, el de Palma y aprovechó también para escribir en diarios locales como El Cantón Balear.

En el año 1873, Mina Puccinelli se encontraba en Valencia dispuesta a ir hacia Barcelona para luchar contra los carlistas, pero al llegar a Cataluña fue detenida y encarcelada. Otra de las grandes propagandistas federales del momento era Consuelo Aragón, que reivindicó la igualdad de la mujer a través de sus mítines que eran publicados en la prensa republicana.

Lo poco que se sabe de ella es que en 1873 estaba celebrando en Cádiz la proclamación de la Federal desde el balcón del Ayuntamiento. Además, algunas de ellas colaboraron en publicaciones conjuntas como el Anuario Republicano Federal, en el cual participaron Narcisa de Paz, Modesta Periu y Carolina Pérez.

En él escribieron los políticos republicanos del momento como Francisco Pi y Margall, Estanislao Figueras, Emilio Castelar, Roque Barcia, José María Orense, Fernando Garrido, Francisco Suñer Capdevila, Roberto Robert, Juan Pablo Soler, José Paul Angulo, Francisco García López, Ramon de Cala o Eduardo Benot, entre otros.

Este hecho sitúa a estas mujeres formando parte de la actualidad del pensamiento republicano. Durante la Primera República destacó Matilde Cherner, de Salamanca. Ella fue escritora y periodista y también una entusiasta defensora de la República Federal.

Entre 1872 y 1873, escribió una serie de relatos sobre la mujer y los ideales republicanos como «La hija de un federal», «La esposa de un federal» «La mujer del pueblo», «El romancero federal», entre otros. Matilde Cherner, también fue conocida con el seudónimo Rafael Luna.

Escribió en revistas femeninas como La Ilustración de la Mujer y periódicos de tendencia republicana como El Federal Salmantino, La Ilustración Republicana Federal o La Ilustración Popular. Publicó novelas y varias obras escénicas. Una de sus novelas más conocidas es María Magdalena (1880) donde narra las memorias de una prostituta y pide respeto para las desheredadas de la sociedad.

La participación de las mujeres en los cantones: Concha Boracino y Francisca Gente

El verano de 1873 estallaron insurrecciones cantonales en diferentes provincias y ciudades como Cartagena, Jumilla, Alicante, Alcoy, Torrevieja, Valencia, Castellón, Sevilla, Málaga, Algeciras, Cádiz, Jaén, Andújar, Salamanca, etc.

Si bien es cierto que la participación de las mujeres en ellas todavía se desconoce en gran medida, no obstante, se han recuperado nombres de republicanas e internacionalistas que tuvieron un gran protagonismo.

Sin duda, la más destacada fue Concha Boracino Calderón, de Torrevieja (Alicante). Concha Boracino se convirtió en la primera mujer en ocupar un alto cargo político. Fue ella quien desde el balcón del ayuntamiento declaró Torrevieja como cantón.

En la localidad alicantina la causa cantonal contaba con una base social muy sólida compuesta por la pequeña burguesía de comerciantes, tenderos, taberneros, profesionales de las artes liberales, empleados de las salinas y patronos y armadores de barcos.

Entre ellos se encontraban los Boracino, una familia de comerciantes de ideas republicanas que de alguna manera permitió a Concha formarse y obtener los estudios para ejercer de matrona. Su esposo, Tomás Parodi Pérez, era de origen genovés al igual que el padre de Concha —Giuseppe Boracino.

Parodi era un federal que formó parte de la junta revolucionaria de 1868. Uno de los hijos del matrimonio, Tomás, fue quien lideró el Comité Republicano Federal de Torrevieja. Se trataba, entonces, de una notoria familia militante republicana.

Igualmente, Concha Boracino también había liderado al grupo de federales que proclamaron la República en Torrevieja el 12 de febrero de 1873. El cantón de Torrevieja duró seis días, del 19 al 25 de julio. Al ser sofocado por las fuerzas militares, la familia de Concha Boracino se fue al cantón de Cartagena, el último bastión cantonalista. Allí se les pierde el rastro.

Después de la Primera República no volvemos a saber más sobre las vidas de estas protagonistas que llegaron a liderar cantones, como fue el caso de Concha Boracino en Torrevieja o de la internacionalista Francisca Gente en el cantón de San Fernando (Cádiz).

En el caso de Gente, formó parte del grupo de dirigentes cantonalistas y era la esposa del alcalde republicano, Francisco Mota. El silencio se impone en sus vidas y hace aún más difícil la tarea de recomponer su trayectoria política. En todo caso, ellas pusieron los cimientos de este embrionario feminismo que pedía la igualdad de sexos y lucharon por la emancipación de la mujer reivindicando mejoras laborales, educativas, laicistas y derechos ciudadanos.