Un reciente estudio dirigido por Adam D. Gordon, antropólogo evolutivo de la Universidad de Albany (State University of New York), ha revelado que ciertos homínidos arcaicos mostraban una diferencia de tamaño entre sexos mucho más pronunciada que la de los humanos modernos. En particular, las especies Australopithecus afarensis y Australopithecus africanus presentan un grado de dimorfismo sexual que supera al de la mayoría de los grandes simios actuales, incluidos los gorilas y los chimpancés. Este hallazgo representa un cambio importante respecto a estudios anteriores que, basados en datos más limitados, sugerían que estas especies tenían niveles de dimorfismo más cercanos a los nuestros. El nuevo análisis contradice esa visión y plantea escenarios evolutivos y sociales mucho más complejos para los primeros representantes del linaje humano.

Un enfoque innovador ante las limitaciones del registro fósil

Uno de los mayores obstáculos para estudiar el dimorfismo sexual (esto es, el conjunto de variaciones fisonómicas externas entre machos y hembras de una misma especie) en especies extintas es la fragmentariedad del registro fósil. Los restos disponibles suelen ser escasos, incompletos y, con frecuencia, imposibles de asignar de forma segura a uno u otro sexo. Para superar esta limitación, el equipo dirigido por Gordon implementó una técnica estadística que permite estimar la variación corporal total de una población fósil sin necesidad de identificar individualmente a los machos y hembras.

El método se basa en comparar el grado de variabilidad morfológica de las muestras fósiles con la de especies vivas, como chimpancés, gorilas y humanos modernos. De esta forma, se puede inferir de manera más fiable si las diferencias en tamaño corporal son atribuibles al dimorfismo sexual o a otras variables.

Este enfoque, validado en especies actuales donde sí se conoce el sexo de cada individuo, permitió a los investigadores estimar la magnitud del dimorfismo en homínidos del Plioceno con un alto grado de confianza estadística.

Resultados contundentes: un dimorfismo extremo en los australopitecinos

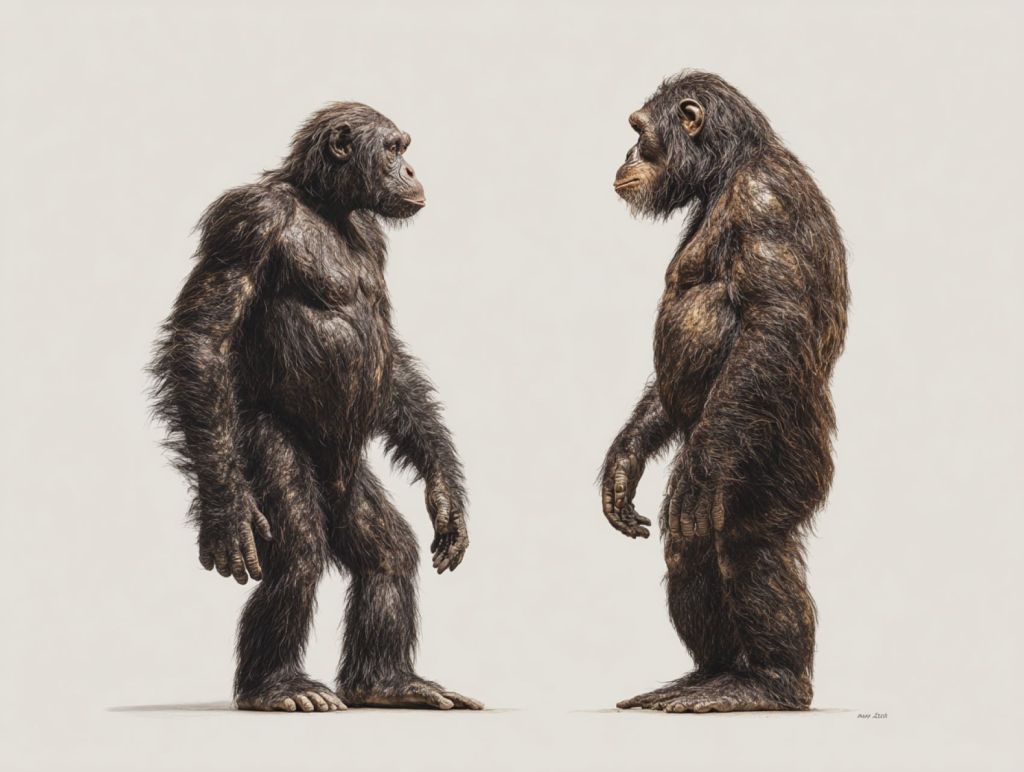

El análisis de los fósiles de Australopithecus afarensis —especie que vivió hace entre 3,9 y 2,9 millones de años en África oriental— y de Australopithecus africanus —presente en África austral entre hace 3,3 y 2,1 millones de años— mostró que los machos podían ser hasta un 50 % más grandes que las hembras. Esta diferencia supera ampliamente el rango típico de los humanos modernos, donde los hombres suelen ser un 15–20 % más grandes que las mujeres.

El autor del estudio afirma que el nivel de disparidad observado es comparable, o incluso superior, al de los gorilas de montaña, donde los machos pueden duplicar el peso de las hembras. Esta comparación pone de relieve que los primeros homínidos se habrían regido, probablemente, por dinámicas sociales y reproductivas muy distintas a las nuestras.

Implicaciones para el comportamiento y la estructura social

En la biología evolutiva, el dimorfismo sexual suele vincularse a las estrategias reproductivas. En muchas especies donde los machos son mucho más grandes que las hembras —como los leones, los ciervos o los gorilas—, esa diferencia responde a intensos niveles de competencia entre machos por el acceso a las hembras. El tamaño corporal ofrece ventajas en los enfrentamientos físicos y puede convertirse en un factor determinante para el éxito reproductivo.

De este modo, el elevado dimorfismo presente en A. afarensis y A. africanus sugiere que estas especies podrían haber vivido en estructuras sociales políginas, con un número reducido de machos dominantes que monopolizaban el apareamiento con varias hembras. Aunque no se pueden reconstruir con certeza sus comportamientos, esta hipótesis resulta coherente con los patrones observados en otras especies de primates.

También se ha contemplado la posibilidad de que el dimorfismo sea el resultado de las presiones ecológicas. Las hembras, al tener un menor tamaño, habrían requerido menos recursos energéticos, lo cual pudo conferirles una ventaja de supervivencia durante los períodos de escasez. En este contexto, la selección natural habría favorecido un menor tamaño en las hembras y uno mayor en los machos.

Un cambio respecto a estudios anteriores

Hasta ahora, muchos investigadores habían asumido que el dimorfismo en los australopitecinos era relativamente moderado. Esa visión se apoyaba en el famoso esqueleto de Lucy, un ejemplar de Australopithecus afarensis descubierto en Etiopía en 1974, cuyo pequeño tamaño se interpretó como ejemplo representativo de toda la especie. Sin embargo, otros restos sugieren la existencia de individuos notablemente más grandes.

El nuevo estudio resuelve esta aparente contradicción demostrando que Lucy representaba, en realidad, a una hembra de tamaño muy reducido dentro de una especie con una gran variabilidad sexual. La combinación de nuevos fósiles ycon losmétodos estadísticos ha permitido corregir la subestimación previa del dimorfismo.

¿Qué nos dice esto sobre la evolución humana?

La propuesta de Gordon añade nuevo nivel de complejidad a la historia evolutiva del linaje humano. Mientras que el Homo sapiens moderno ha evolucionado hacia una forma más homogénea en lo que al tamaño corporal entre sexos se refiere, nuestros antecesores más remotos pudieron mostrar desigualdades extremas que afectaron a su modo de vida y sus relaciones sociales.

Además, el estudio destaca que estas diferencias entre A. afarensis y A. africanus, dos especies en estrecha relación, muestran que el dimorfismo sexual no sigue un patrón evolutivo lineal. En otras palabras, el dimorfismo no disminiyó, necesariamente, de manera progresiva con el tiempo. Por el contrario, distintas especies pudieron experimentar presiones selectivas divergentes en función de sus entornos particulares.

Un hallazgo con potencial para reescribir hipótesis

Más allá del caso específico de los australopitecinos, este trabajo plantea preguntas que conciernen a otros homínidos fósiles. Si el dimorfismo sexual fue tan pronunciado en las especies del Plioceno, es posible que las reconstrucciones previas de homínidos como el Homo habilis o incluso el Homo erectus necesiten ser revisadas. En esos casos, la fragmentación de los restos disponibles también podrían ocultar una variación sexual significativa que aún no se ha reconocido.

El método propuesto por Gordon y su equipo podría ser aplicado a estos otros contextos para afinar las estimaciones de tamaño corporal y revaluar las dinámicas sociales de especies clave en la evolución humana. Este hallazgo no solo transforma nuestra imagen de estos antepasados, sino que también abre nuevas vías de exploración de la evolución del comportamiento social, la competencia sexual y las estrategias de supervivencia en el linaje humano desde sus inicios.

Referencias

- Gordon, Adam D. 2025. "Sexual Size Dimorphism in Australopithecus: Postcranial Dimorphism Differs Significantly Among Australopithecus afarensis, A. africanus, and Modern Humans Despite Low‐Power Resampling Analyses". American Journal of Biological Anthropology, 187.3: e70093. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.70093