A comienzos del siglo XX, mientras el mundo occidental se embriagaba con los avances industriales, la expansión colonial y la autocomplacencia imperial, una mujer británica cruzó el océano movida por algo tan simple como poderoso: la compasión. Emily Hobhouse, nacida en el seno de una familia acomodada en la campiña inglesa, dejó atrás el confort de su vida en Cornualles para adentrarse en el corazón del conflicto más cruel del imperio en Sudáfrica. Lo que encontró allí la transformó y, con una voluntad férrea, cambió el curso de una guerra silenciosa: la que se libraba contra mujeres y niños.

El viaje de una conciencia

La historia de Hobhouse no empieza en un campo de batalla ni en los despachos del poder, sino en una casa solariega victoriana, entre jardines bien cuidados y lecciones de piano. Sin embargo, desde muy joven, Emily sintió que su mundo era demasiado estrecho. Como tantas mujeres de su época, tenía capacidad, pero pocas oportunidades para desplegarla. Fue tras la muerte de su padre, cuando ya contaba con más de 30 años, que su vida tomó un giro inesperado. Decidió buscar sentido más allá de los muros familiares y se sumó a los movimientos pacifistas que cuestionaban el belicismo del Imperio Británico.

Cuando estalló la Segunda Guerra Anglo-Bóer en 1899, Hobhouse se involucró activamente en la rama femenina del South African Conciliation Committee, una organización contraria a la guerra. En lugar de limitarse a escribir desde la distancia, tomó una decisión radical: viajar a Sudáfrica. Lo hizo sola, sin respaldo oficial y con un cargamento de víveres, dispuesta a aliviar el sufrimiento de las familias atrapadas en medio del conflicto.

El descubrimiento de los campos de concentración británicos

Al llegar a Sudáfrica en 1900, Hobhouse esperaba encontrar refugiados. Lo que encontró fue mucho peor: una red de campos de concentración, gestionados por el ejército británico, donde vivían hacinadas decenas de miles de mujeres y niños bóeres. Las condiciones eran infrahumanas. No había agua potable, apenas comida, ni medicamentos. La higiene era nula, y las enfermedades se propagaban sin control. Las tiendas de campaña no ofrecían refugio del sol abrasador ni del frío nocturno. Los niños morían por miles.

La existencia de estos campos no era conocida en Reino Unido, debido a la férrea censura militar. Hobhouse, armada solo con su cuaderno de notas, recorrió los campamentos, habló con las mujeres, recogió testimonios y documentó todo con precisión. La experiencia la marcó profundamente, pero también le dio una determinación inquebrantable.

Una denuncia que sacudió al Parlamento

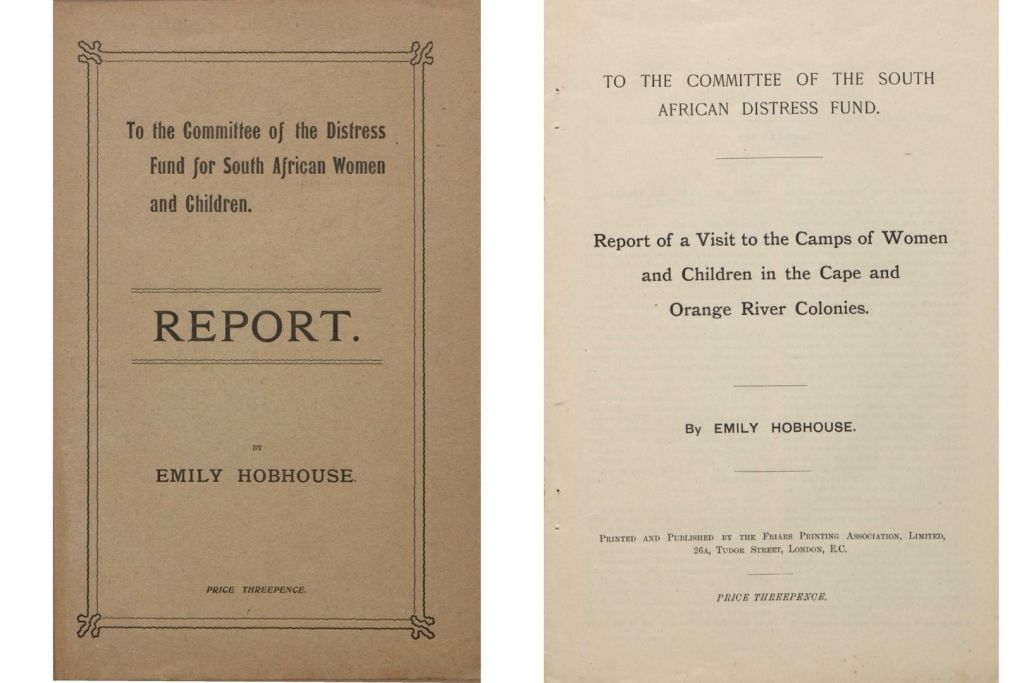

De vuelta en Londres, redactó un informe de 40 páginas basado en sus observaciones directas y en entrevistas sistemáticas con las internadas. Sabía que no bastaba con indignarse; había que convencer a quienes tenían el poder de cambiar las cosas. Entregó su informe al Ministerio de Guerra en junio de 1901. Lo que vino después fue una tormenta política.

El documento provocó una reacción furibunda en la prensa conservadora y entre los sectores más patrióticos. Fue calumniada, ridiculizada y tachada de traidora. Se dijo que exageraba, que era inestable, que se dejaba llevar por la emoción femenina. Pero su informe fue imposible de ignorar. Puso cifras al sufrimiento y dio rostro humano a lo que hasta entonces eran solo rumores.

Su trabajo sirvió de base para que el gobierno británico enviara una comisión oficial, presidida por Millicent Garrett Fawcett, que corroboró sus hallazgos. Aunque Hobhouse fue excluida del equipo y nunca se le reconoció oficialmente su mérito, sus denuncias fueron el catalizador que salvó vidas. Las condiciones en los campos empezaron a mejorar y la administración pasó de manos militares a autoridades civiles. A finales de 1901, la mortalidad infantil comenzó a disminuir.

El precio de la verdad

A pesar de su contribución decisiva, Hobhouse pagó un alto precio personal. Fue apartada de nuevas inspecciones y marginada del discurso público en su país. Mientras en Sudáfrica su nombre era sinónimo de alivio y esperanza, en Reino Unido fue ignorada y vilipendiada. Los políticos no querían que una mujer, y además pacifista, cuestionara la maquinaria bélica de la mayor potencia del mundo.

Pero su compromiso no terminó con la guerra. En 1903, regresó a Sudáfrica para ayudar en la reconstrucción de las comunidades rurales devastadas. Con fondos recaudados en Inglaterra, organizó programas agrícolas, repartió animales de tiro, semillas y herramientas. Fundó escuelas de hilado y encaje para que las mujeres pudieran recuperar su dignidad y su sustento. Su enfoque era claro: curar las heridas no solo físicas, sino también morales.

Un legado silenciado en su tierra natal

En 1913, fue invitada a pronunciar el discurso inaugural del Monumento Nacional a las Mujeres en Bloemfontein, diseñado en parte por ella misma. Su salud no le permitió asistir, pero su mensaje fue leído en voz alta: un llamado a la compasión, al perdón y a la justicia, sin distinciones de raza o género.

Cuando murió en 1926, su cuerpo fue incinerado en Londres y sus cenizas fueron llevadas a Sudáfrica. Allí, el país que había ayudado a sanar le concedió un honor sin precedentes: un funeral de Estado, el único en su historia ofrecido a una mujer extranjera. En cambio, en su propio país, su nombre apenas ocupa un lugar en los libros de texto.

Hoy, gracias a iniciativas como el museo The Story of Emily en su Cornualles natal, su historia está siendo rescatada del olvido. La exposición, rica en tecnología inmersiva y documentos históricos, devuelve a Emily Hobhouse el lugar que merece: el de una mujer que, sin armas ni ejército, desafió al poder por principios y salvó a miles de seres humanos del abandono y la muerte.