En las narrativas habituales sobre los pueblos llamados “bárbaros”, los godos ocupan un lugar ambiguo: protagonistas de invasiones, antagonistas del Imperio romano, precursores de reinos medievales. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿Un solo pueblo, una identidad cultural en construcción o una invención práctica del discurso romano? Durante siglos, las fuentes del propio Imperio los agruparon bajo una misma etiqueta: Gothi. Pero esa designación, lejos de describir a un grupo étnicamente homogéneo, escondía una realidad más compleja, más híbrida, más interesante.

Hoy, gracias a la arqueología, a nuevas lecturas de las fuentes y al trabajo de historiadores especializados, podemos aproximarnos con más precisión a la historia de los godos. Sabemos que no fueron un pueblo aislado, ni surgieron de la nada, ni tenían una tradición unificada antes de su contacto con Roma. Más bien, fueron moldeados por ese contacto. Surgieron y evolucionaron en las fronteras del Imperio, como tantos otros grupos germánicos, y acabaron formando estructuras políticas sorprendentemente sofisticadas. Su historia es, en realidad, inseparable de la de Roma: comenzaron como enemigos, fueron aliados en guerras, mercenarios, federados, y terminaron fundando reinos que heredaron parte de la cultura imperial.

Uno de los aspectos más fascinantes de este proceso es cómo los godos fueron vistos —y definidos— por los propios romanos. Las fuentes conservadas son casi exclusivamente romanas: crónicas, cartas, tratados, monedas y registros imperiales que interpretaron el mundo exterior desde los códigos heredados de la mentalidad grecolatina. La mayoría de esas fuentes están atravesadas por prejuicios, por la noción clásica del bárbaro como lo otro, lo incivilizado, lo contrario a la politeia. Y sin embargo, es a través de ese espejo —a veces deformado— que conocemos la aparición histórica de los godos.

Esa imagen, aunque incompleta, ha influido profundamente en cómo entendemos la transformación de Europa en la Antigüedad tardía. Y gracias a obras como la que te presentamos a continuación, podemos repensar esa historia con nuevas herramientas. Santiago Castellanos reconstruye en su libro Historia de los godos. De enemigos de Roma a reyes de Hispania un relato tan riguroso como cautivador. A partir de fuentes clásicas, datos arqueológicos y debates historiográficos actuales, ofrece una visión que conecta el pasado con las grandes preguntas del presente: ¿cómo se forma una identidad colectiva? ¿Qué queda de Roma cuando Roma desaparece? ¿Dónde empieza la Edad Media?

A continuación, te dejamos en exclusiva con un extracto del primer capítulo de Historia de los godos, de Santiago Castellanos, publicado por la editorial Pinolia. Una lectura esencial para entender cómo surgieron los godos, y por qué su historia nos sigue interpelando más de lo que imaginamos.

Los godos, escrito por Santiago Castellanos

En las lenguas occidentales actuales, cuando utilizamos el concepto «godos», nos referimos al grupo humano que en las fuentes romanas aparece etiquetado como Gothi. Y digo «etiquetado» porque, en el estado actual de los conocimientos científicos, el nombre Gothi viene a ser una suerte de etiqueta empleada por autores del Imperio romano para aludir a una amalgama de pueblos que fueron, de modo conjunto, conocidos por ese nombre.

Esta es la primera idea que deseo recalcar en torno a los orígenes de los godos. Cuando los romanos hablan de Gothi, lo hacen para simplificar un grupo humano de aluvión, de mezcla, y no tanto a un pueblo único e individualizado. Por otro lado, se debe adelantar ya desde ahora que el término «visigodos» es utilizado esencialmente en griego y en latín desde el siglo VI. Aquí será utilizado en ese sentido cronológico, para la época del reino godo o visigodo en Hispania.

Los godos, Gothi, aparecen con insistencia en las fuentes romanas desde el siglo III d. C. Esto es así porque fue desde entonces cuando romanos y godos tuvieron relaciones hostiles y amistosas, según los casos, con cierta frecuencia. Se ha pensado en ocasiones, y acaso con razón, aunque no tenemos certezas en este aspecto, que esos Gothi pueden ser remontados o asimilables a los Gutones que aparecen citados en alguna fuente del periodo altoimperial, en los dos primeros siglos de nuestra era. Y, aunque así fuera, sería un error interpretar una historia lineal de los godos desde esas menciones hasta la aparición de informaciones algo más detalladas y certeras.

Sea como fuere, el verdadero banderazo de salida para las menciones recurrentes a los Gothi, los godos, en las fuentes romanas es, sin duda, el siglo iii. No es por casualidad, desde luego. En aquel siglo los pactos, y sobre todo los conflictos, entre romanos y godos fueron episodios frecuentes de la geopolítica imperial. Así que fue desde entonces, y por ese motivo, cuando los godos empezaron a aparecer por doquier en la documentación romana.

Y es la segunda idea que deseo colocar en este primer capítulo. He aludido a fuentes romanas. Porque casi todo lo que sabemos sobre los godos procede de documentos del Imperio. A veces se trata de textos en griego, que con frecuencia proceden de las provincias orientales. En su mayor parte, en cambio, están en latín. Hay además monedas, epígrafes, entre otros soportes. Pero nuestras fuentes esenciales son documentos narrativos, epistolares, cronísticos, que están escritos en latín por fuentes elaboradas desde dentro del Imperio.

Salvo algún caso aislado que veremos, la inmensa proporción de esa documentación es romana, de autores romanos en el sentido de que habían nacido y se habían criado en Roma. Entendemos Roma aquí, por descontado, como el sistema imperial en el que vivían unos sesenta millones de habitantes. Un Imperio que iba desde la actual Gran Bretaña hasta Siria, desde Hispania hasta Egipto, desde el Rin y el Danubio hasta el norte de África. Esto quiere decir, y es la siguiente idea, que el enfoque que estas fuentes dan a la información sobre los godos es, precisamente, romano. Los godos no emiten una masa documental como sí la tenemos sobre los propios romanos. Hay algunos autores de origen godo, o incluso bárbaro en general, cuyos textos han llegado hasta nosotros, como enseguida citaré. No obstante, dependemos de las lentes con las que las fuentes romanas enfocan la información sobre los godos.

Y esas lentes estaban basadas en clichés que venían de lejos, de muy lejos en el túnel del tiempo. Es esencial comprender por qué los romanos las utilizaban, y en qué medida estamos influenciados por sus apriorismos, por sus prejuicios, por sus observaciones.

Roma había tenido relación con el mundo griego ya en su propia génesis, como confirma la arqueología en ciertos niveles del siglo VIII y VII a. C. En otras palabras, la influencia comercial, cultural y religiosa de esos contactos con las colonias griegas en el sur de Italia y en Sicilia es muy relevante. De todos modos, el peso griego en la mentalidad romana hacia los demás se multiplicó cuando Roma conquistó Grecia en el siglo II a. C., en la etapa final de la República. Fue entonces cuando, de manera definitiva, esas lentes para describir a los demás pueblos pasaron a la nueva historiografía romana de una nobilitas encumbrada en su propio imperialismo.

Se trata de tópicos, tópoi en griego, que los helenos del periodo arcaico (especialmente en los siglos VII y VI a. C.) y clásico (siglos V y IV a. C.) tejieron para referirse a los bárbaros. Fue en aquellas épocas cuando los griegos inventaron la palabra barbaros en singular, barbaroi en plural, para referirse a grupos humanos a los que no les entendían nada. Nada salvo sonidos y palabras que a ellos, a los helenos, les parecían poco más que guturales: «bar-, bar- bar-».

De ahí que la palabra tuviese una etimología onomatopéyica. Y también despectiva, por supuesto. Los griegos o, mejor dicho, los helenos, como se llamaban a sí mismos (Graeci, «griegos » es el nombre que les dieron los romanos), se consideraban superiores a cualquier otro pueblo. Como decía Aristóteles, ellos vivían en poleis, en ciudades organizadas en un sistema, politeia. De ahí nuestra palabra «política». Fuera de eso quedaban las bestias, los salvajes y los dioses.

Como puede uno imaginarse, este punto de partida de los griegos sobre los bárbaros era la base de un enfoque despectivo. Se reconocían en ocasiones algunas virtudes como la lealtad o la amistad, pero en general eran vistos muy negativamente. Elementos como la lengua, la religión, la comida, las lealtades con sus jefes, la vestimenta, los peinados, lo que nosotros llamaríamos hoy «el estilismo», son algunos de los vectores en los que los griegos centraron sus descripciones sobre los pueblos a los que consideraban bárbaros.

Y ese bagaje fue el que pasó a Roma cuando la República romana se hizo con el control del Mediterráneo oriental, y específicamente de Grecia, avanzado el siglo II a. C.

La influencia del pensamiento griego en los intelectuales y políticos de la nobilitas romana fue determinante. En dicha influencia iba incluida esa lente de interpretación sobre los bárbaros a la que me vengo refiriendo. De hecho, los romanos usaron también la palabra, con todos los clichés que llevaba implícita: barbarus, latinizando así el concepto helénico.

Y los Gothi, los godos, fueron uno más de los grupos humanos que los romanos incluyeron en su concepto de «bárbaros». Formaban parte de los esquemas romanos que hablaban de los germanos, en este caso germanos orientales, a cuya filiación lingüística parece que estaba adherida su lengua. El problema que tenemos es que, como acabo de aclarar, no tenemos una secuencia potente de textos narrativos o literarios de los godos.

Para el conocimiento de su lengua, aparte de otros ejemplos fragmentarios, dependemos de la traducción que su obispo Ulfila (literalmente, «el lobezno», «el pequeño lobo») hizo de la Biblia. Ulfila, cuyo origen se encuentra en las poblaciones provinciales de Capadocia, en la actual Turquía, vivió en el siglo IV, fue incluso reconocido como obispo cristiano para los godos por el Imperio romano. Fue el emperador Constancio II, a la sazón hijo nada menos que de Constantino, quien otorgó semejante titulación a Ulfila.

Lo que hizo este personaje fue inventar, literalmente, un alfabeto godo. Al parecer, se dedicó a esa tarea en los años en los que el Imperio le permitió vivir en las provincias romanas del Danubio. Y lo hizo fundamentalmente sobre la base de los signos escriturarios griegos y latinos. Actualmente se conserva una copia posterior de dicho texto en el llamando Codex Argenteus, un códice del siglo vi, que se guarda en la Universidad de Upsala, Suecia.

Cuando los romanos comienzan a darnos datos fehacientes sobre los godos, estos estaban situados al norte del Danubio, en la zona de los Cárpatos, de la actual Rumanía, y también del sur de lo que hoy es Ucrania. Y, en pureza, tales son los primeros datos que podemos considerar con certeza propios de los godos. En la nebulosa de la discusión está el asunto de los gutones mencionados por fuentes tempranas altoimperiales. Y también lo está la referencia al origen escandinavo de los godos.

Antes de entrar con la historia de las relaciones comprobadas y contextualizadas entre godos y romanos desde el siglo III, es necesaria una mirada, siquiera breve, al problema de ese supuesto origen escandinavo.

Porque dicha posibilidad viene avalada por una fuente que sí es histórica. Me refiero a Jordanes, un personaje de origen muy discutido. Sobre la base de sus propios textos, era probablemente alano, con conexiones con los godos. Parece que vivió y escribió en la Constantinopla del emperador Justiniano, a mediados del siglo vi. Esto implica tres cosas.

Primera, que Jordanes estaba especialmente interesado en el origen de los godos. Segunda, que dicho interés estaba mediatizado por el que se tenía en el Imperio romano de Oriente y, en particular, por el del propio emperador. Por aquel entonces, el Imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla, actual Estambul, era ya el único, puesto que el otro, el occidental, había desaparecido muy avanzado el siglo V.

Y Justiniano había enviado a sus generales y a sus ejércitos a conquistar todo lo que se pudiera de lo que había sido, precisamente, el Imperio romano de Occidente. Toda vez que los godos habían formado dos reinos diferentes, el visigodo en la Galia y finalmente en Hispania, y otro, el de los ostrogodos, en Italia, estaba interesado en el asunto del origen de los godos y sus circunstancias.

Tercera, que la distancia cronológica entre la época de Jordanes, mediados del siglo vi, y la del origen de los godos, era de varios siglos.

Para la reconstrucción de dicho origen, Jordanes escribió un texto que, en la transmisión manuscrita que ha llegado hasta nosotros, se titula De origine actibusque Getarum, es decir, «Sobre el origen y las hazañas de los getas», una obra que suele ser conocida en el mundo académico como la Getica. Los getas, como los escitas, eran pueblos de la Antigüedad que habían habitado más allá del Danubio y que, durante la historia romana, fueron poco a poco asimilados terminológicamente a los godos, que ocuparon esas zonas de la actual Rumanía y el sur de Ucrania que habían estado pobladas por dichos grupos.

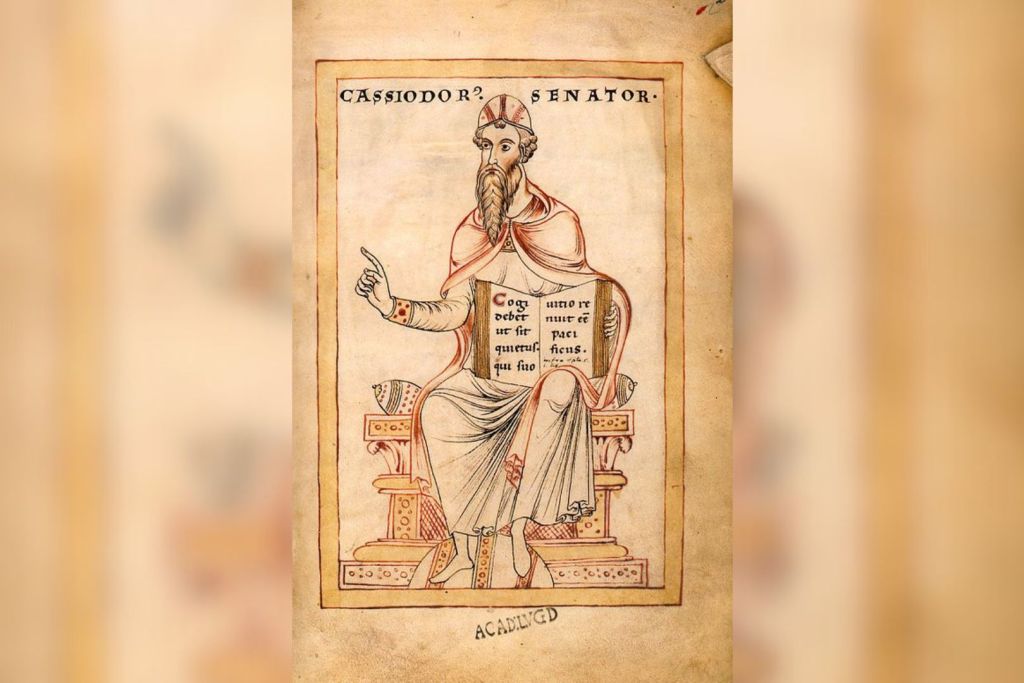

Para su Getica, Jordanes se basó en varias fuentes. Una de ellas, la principal, fue una historia sobre los godos que había escrito nada más y nada menos que un senador romano, Casiodoro. Pero Casiodoro también era un autor del siglo VI, que había tenido su papel más destacado en política varios años antes de que Jordanes escribiera su obra. Había trabajado para la corte del rey ostrogodo Teodorico el Grande, muerto en 526. Recordemos que el reino de los ostrogodos había estado funcionando en Italia desde los últimos años del siglo v, y lo seguiría haciendo hasta que las campañas ordenadas precisamente por Justiniano fueran acabando con dicho sistema político.

Parece ser que esa (hoy perdida) «historia de los godos» fue escrita por Casiodoro a iniciativa del propio rey ostrogodo a mayor gloria de los godos en general, y de la familia de los Amalos, la de la estirpe del propio rey, en particular. Jordanes anota en su Getica que tuvo acceso a la obra del senador (Casiodoro) durante unos tres días. Se ha pensado que esto fue probablemente así durante la estancia de Casiodoro en Constantinopla en esos años centrales del siglo VI. Quiere esto decir que el interés por los godos que tenía Casiodoro, y probablemente el resultado final de su texto (que se ha perdido, aunque Jordanes debe muchísimo a él y, en cierto modo, lo refleja), formaba parte de la propaganda política de Teodorico. Ha de tenerse en cuenta que los ostrogodos se habían instalado en Italia ya a finales del siglo V, cuando ya no existía el Imperio romano occidental. Y su reino estuvo en vigor varias décadas, incluso después de la muerte de Teodorico. Terminó siendo liquidado a mediados del siglo vi por las tropas imperiales que envió Justiniano desde Constantinopla.

Así que lo que nos cuenta Jordanes sobre el origen de los godos remite a tradiciones orales, a fuentes fragmentarias, y a la sistematización que había hecho Casiodoro, pero en el contexto del reino ostrogodo en Italia. En cualquier caso, la conclusión de la Getica, como el propio Jordanes se encarga de subrayar, era que, finalmente, había sido el emperador Justiniano quien se había impuesto sobre los godos.

Jordanes alude a un posible origen escandinavo para los godos. Esto es así si aceptamos la situación de las tierras de Scandza, Escandia, en Escandinavia. Que es lo que sostenía, por cierto, la tradición de geógrafos griegos y romanos. Entendían que Escandinavia era una supuesta gran isla, por desconocer los sectores septentrionales de la misma.

Aunque no todo el mundo está de acuerdo en esta asociación, hay quien se decanta por la posibilidad de que dicha Scandza esté más bien directamente en la costa continental. Porque lo que realmente dice Jordanes es que los godos procedían de Scandza, Escandia, que vincula con el mundo ártico, con la Escandinavia ya conocida por los geógrafos clásicos. Y afirma que en tiempos de sus primeros reyes pasaron al Continente.

Habría sido, según los relatos a los que Jordanes tuvo acceso, un supuesto rey Berig, de cuya historicidad no tenemos certeza, quien habría liderado aquella primera migración. Y justamente esa zona costera continental es a la que ya se refiere no como Escandia, sino como Gotiscandza, Gotiscandia. Insisto en que la comunidad científica no tiene evidencias empíricas absolutas sobre el supuesto origen escandinavo de los godos. Pero tal es el mundo supuestamente original del que, según Jordanes, y quizás según Casiodoro, procedían.

La presencia en el Continente, en la zona de la actual Polonia, habría sido, según la versión muy cercana a lo mítico que proporciona Jordanes, la primera estancia de los godos en el Continente. En el mundo académico se ha propuesto una especie de ecuación entre la evolución de los godos desde Polonia a la zona de la actual Rumanía y sur de Ucrania, que sí está comprobada en el registro textual. De ese modo, hay hipótesis arqueológicas que han venido sosteniendo que culturas materiales como la de Wielbark, desde las costas del Báltico hacia el interior del Continente a través del Vístula y hasta el alto Dniéster, y la de Cherniajov, más al sudeste, en las actuales Ucrania y Rumanía, serían reflejo de esa migración.

En el registro de nuestras fuentes literarias se constata que ya hubo enfrentamientos potentes entre godos y romanos en torno a 238. Se produjeron por aquellos años varias infiltraciones de godos en las provincias romanas al sur del Bajo Danubio.

No debe sorprender, porque será casi una constante, que hubiera guerras entre godos y romanos, pero también pactos. Suele suceder con cierta frecuencia desde aquellos momentos en adelante, toda vez que distintos grupos bárbaros comenzaban a amenazar seriamente el limes, la frontera imperial, especialmente en los dos grandes ríos: el Rin y el Danubio. En lo que ahora nos interesa, hubo tropas godas entre los ejércitos auxiliares romanos que en esa época (242-243, siendo Gordiano III emperador) se enfrentaron al imperio de los persas, el gran enemigo de Roma por el flanco oriental.

Esta ambivalencia de pactos, servicio de los godos como tropas auxiliares romanas, por un lado, y guerras entre godos y romanos, por otro, se iba a repetir en las siguientes décadas y durante el resto de la historia imperial. Y desde esas décadas centrales del siglo III ambos fenómenos emergen con fuerza en nuestras fuentes. Hemos visto la participación goda en las tropas auxiliares romanas. Pues bien, poco después, los godos iban a penetrar en suelo imperial, en Mesia y en Tracia. Tomaron la ciudad de Filipópolis, en la actual Bulgaria.

Algunas fuentes dan a entender que entonces los godos ofrecieron algún tipo de pacto a los romanos, propuesta que el emperador Decio no aceptó, consciente de los levantamientos contra su autoridad que ya se habían producido. Así que Decio intentó obtener una victoria total sobre los godos, acaudillados por Cniva. Así se produjo la batalla de Abrito, en la actual Bulgaria, en verano de 251.

Fue una de las mayores derrotas romanas. Los godos, liderados por Cniva, vencieron a las tropas imperiales y el mismísimo Decio murió en la batalla. Se contaba una historia, de la que se hizo eco Jordanes, seguramente con un dato tomado de Casiodoro, sobre el valor de Decio. Se decía que su propio hijo había muerto en la batalla, y que el emperador, lejos de amilanarse, había reaccionado exhortando a sus tropas para que nadie se entristeciera y aclarando que era solamente la muerte de un soldado, de manera que debían seguir luchando como si no hubiera ocurrido. El caso es que el propio Decio también halló el fin de sus días en aquella batalla de Abrito.

En ese contexto de expansión goda se entiende cómo, solamente dos años después, las infiltraciones godas en territorio imperial tuvieron mayor alcance. Hubo incursiones godas nada menos que en provincias romanas en Grecia y en Asia Menor. Esa tendencia de los godos a llevar a cabo incursiones en el Egeo y en las provincias orientales fue frenada en seco por las tropas romanas en época del emperador Claudio II: la batalla de Naissus (en la actual Serbia), en 269, supuso una victoria romana. De ese modo, el emperador adquirió el sobrenombre honorífico de Gothicus. Por eso suele ser conocido como Claudio II Gótico. En torno a medio siglo después, algunos propagandistas de Constantino vincularían a este emperador con aquel Claudio, de modo que el linaje de Constancio I Cloro y de su hijo Constantino tendría antecedentes imperiales en la figura de aquel vencedor remoto de los godos. O, al menos, tal es la versión que Constantino quiso que fuera desplegada en los primeros años de su despegue político y militar.

Dos años después, en 271, el emperador Aureliano volvió a vencer a los godos. Este emperador decidió abandonar Dacia. Se trataba de un territorio que quedaba al norte del Danubio, en la actual Rumanía, y que los godos habían ocupado reiteradamente. Por el contrario, logró éxitos contra otras amenazas para el Imperio tanto en las provincias orientales como en las occidentales. En el caso de los godos, frenó su renacido expansionismo en 271.

En las siguientes décadas, lo más llamativo fue el foedus, el tratado que los godos suscribieron con el emperador Constantino hacia el año 332. Este había accedido al poder de modo irregular en 306. Por entonces, y desde hacía unos años (desde finales del siglo III), el mundo romano se había regido por una Tetrarquía, es decir, el gobierno de cuatro emperadores. Constantino eliminó el sistema para concentrar él todo el poder y formar una dinastía nueva, la suya, la constantiniana. Para mediados de siglo está atestiguada la actividad de Ulfila, a quien me he referido más arriba, y que fue reconocido como obispo en época del emperador Constancio II, hijo de Constantino.

En los años siguientes, los godos aparecen en nuestra documentación tanto a nivel general, como Gothi, como en subgrupos bastantes consolidados. Son nombres los de estos últimos que en ocasiones ya habían ido surgiendo en nuestras fuentes para años anteriores. Los que más nos van a interesar son tervingios y greutungos. El liderazgo de Atanarico, aproximadamente entre 365 y 376, parece haber cuajado entre los primeros, por más que sabemos que hubo oposición al mismo.

Se trata de una cierta hegemonía política, aún lejana a la realeza posterior, pero que superaba a los caudillajes menores anteriores. Bien es cierto que dicha jefatura estaba vinculada especialmente a los tervingios y no al conjunto de la amalgama de los grupos godos. Amiano Marcelino, nuestra fuente más importante para esos aspectos, utiliza el término iudex para referirse a él. Es Atanarico quien fue interlocutor del Imperio. De hecho, el emperador de las provincias orientales, Valente, se entrevistó en persona con él en 369. Aquel acuerdo, refrendado en esa entrevista personal en mitad del Danubio, había puesto fin, al menos de momento, a las hostilidades entre el emperador y el jefe godo que habían caracterizado los últimos años.

Esa dimensión de interlocutor de los godos ante el emperador iba a ser, a partir de entonces, una de las facetas de la jefatura suprema de los godos, se llegase o no a acuerdos. Pero la imposibilidad de canalizar tesoros con los que consolidar su apoyo entre las aristocracias godas, o tierras para las multitudes, socavaban ese nuevo liderazgo.

Y me adelanto a señalar que estos aspectos iban a ser tenidos muy en cuenta por quien sí logró cimentar un liderazgo fuerte entre los godos unas pocas décadas después: Alarico. Es probable, incluso, que la agenda de negociaciones políticas de Alarico con la corte de Honorio estuviera presidida por el eco de lo que le había ocurrido a Atanarico. Al no poder garantizar las cuestiones anotadas arriba, este había sido abandonado y su liderazgo había colapsado.

Los siguientes jefes godos, tervingios especialmente, después de Atanarico serán Fritigerno y Alavivo. De hecho, en el contexto de las relaciones diplomáticas con Valente, serán ellos quienes acaudillen a los godos en su paso definitivo al mundo romano en el año 376. Pero detengámonos un momento en la naturaleza de estas jefaturas anteriores a la realeza goda.