La historia del caballo en la península ibérica ha estado rodeada de enigmas. Los textos clásicos ya exaltaron la resistencia y el valor militar de los caballos ibéricos como animales de gran resistencia y valor militar. Ahora, un nuevo estudio internacional publicado en 2025 en Nature Communications ha aceptado el desafío de trazar la trayectoria genética de este animal a lo largo de los milenios. Mediante el análisis de ADN antiguo extraído de 87 restos arqueológicos equinos, los investigadores han logrado reconstruir el genoma de los caballos ibéricos desde la última gran glaciación hasta la Edad Moderna.

Los resultados han sido reveladores. El equipo ha apuntado que la península ibérica, además de albergar un linaje único de caballos salvajes conocido como IBE, hoy extinto también desempeñó un papel central en la configuración de las poblaciones equinas de Europa, África e incluso América.

Una investigación multidisciplinar

El trabajo publicado en Nature Communication supone un ejemplo de colaboración entre la arqueología, la paleogenómica, la estadística y los análisis isotópicos. Se estudiaron 87 restos equinos procedentes de yacimientos de la península ibérica, Francia, Italia, Marruecos e Israel, fechados entre el Pleistoceno tardío (~25.000 a.C.) y la Edad Moderna (~1800 d.C.).

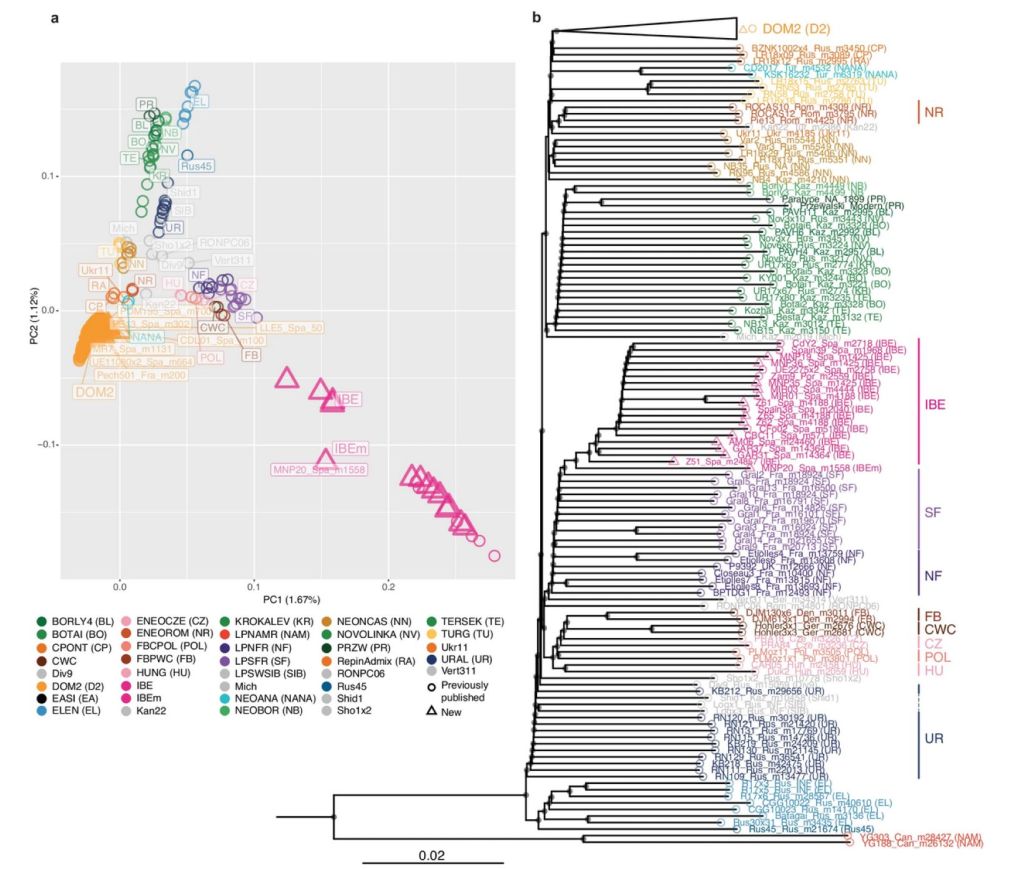

El empleo de tecnologías de secuenciación de última generación permitió recuperar 7,12 millones de posiciones genómicas, lo que facilitó reconstruir con precisión la historia de las poblaciones equinas ibéricas. La aplicación de modelos de flujo génico y análisis de grafos de mezcla, por su parte, reveló patrones de hibridación complejos entre los linajes salvajes y los domesticados.

El linaje IBE: un caballo salvaje único

El estudio ha identificado la presencia en Iberia de un linaje equino denominado IBE. Su presencia se detecta desde el Pleistoceno superior, hace, al menos, unos 26.800 años. Este linaje poseía un acervo genético altamente divergente, con una huella singular en el cromosoma Y que lo distinguía de otros caballos europeos contemporáneos.

Los investigadores confirmaron que los IBE sobrevivieron en la península durante la última glaciación y persistieron hasta el primer milenio antes de nuestra era. El último individuo identificado se halló en Cabezo de la Cruz (Zaragoza), con una datación de alrededor del 571 a.C. (734–408 a.C.). Su contexto arqueológico indica que se cazó como animal salvaje.

Una coexistencia con los caballos domesticados

Los análisis genómicos también mostraron que los caballos ibéricos no vivieron en aislamiento. Desde aproximadamente el 1850 a.C. comenzaron a producirse eventos de mestizaje entre el linaje IBE y los caballos domesticados, llegados desde Eurasia, de la estirpe DOM2. Estos cruces se llevaron a cabo durante siglos, hasta al menos el 358 a.C. Esto pone de relieve que los caballos domesticados no se mantuvieron completamente separados de las poblaciones salvajes locales.

El proceso de sustitución genética, por tanto, fue gradual. En la Edad del Hierro, la mayoría de los restos equinos de la península ya correspondían a la línea domesticada DOM2, mientras que los IBE quedaron reducidos a un papel marginal.

El ocaso del linaje IBE

La desaparición definitiva del IBE se produjo en torno al último cuarto del primer milenio a.C. y no parece obedecer solo a causas naturales. Los autores de la investigación sugieren que algunos factores históricos, como las guerras púnicas, pudieron acelerar la extinción de este linaje singular. Durante estos conflictos, Roma y Cartago movilizaron enormes contingentes de caballería, que incluían jinetes procedentes del norte de África y la propia Iberia. La reorganización de las prácticas de cría y la introducción de caballos foráneos pudieron alterar de manera irreversible el equilibrio genético local.

Iberia, centro neurálgico de la cría de caballos

Lejos de quedar relegada en la cría equina, sin embargo, la península ibérica adquirió un protagonismo a nivel continental. Entre el 1200 a.C. y el 500 d.C., la mayoría de los caballos europeos y norteafricanos analizados muestran vínculos genéticos más estrechos con ejemplares ibéricos que con los de cualquier otra región.

Esto convierte a Iberia en un centro de cría y exportación de caballos de primera magnitud, capaz de influir en las poblaciones equinas de regiones como Gran Bretaña, Anatolia y el Magreb. La fortaleza de Els Vilars (Lleida), donde se documenta la cría masiva y el sacrificio ritual de caballos durante la Edad del Hierro, supone un ejemplo arqueológico de esta capacidad.

De Roma al mundo islámico y América

La influencia genética de los caballos ibéricos superó las barreras de la antigüedad. Durante el periodo romano y la expansión islámica, las poblaciones equinas ibéricas participaron en redes de movilidad que alcanzaron Asia y, más tarde, América.

El mestizaje con linajes orientales durante el dominio de Al-Ándalus reforzó los vínculos genéticos entre la península y Asia Central. Con la conquista de América, los caballos criados en España y Portugal se transportaron al Nuevo Mundo, donde dieron origen a numerosas razas criollas.

Una larga historia

La investigación demuestra que Iberia se convirtió en el refugio de un linaje equino único durante más de 25.000 años, al tiempo que desempeñó un papel decisivo en la historia global del caballo. El estudio, por tanto, aporta pruebas sólidas de cómo la península ibérica actuó como puente genético entre Europa, África y, ya en época colonial, América.

La desaparición del linaje IBE, por otro lado, confirma que la historia natural de los animales está profundamente imbricada con los procesos históricos humanos. Así, las guerras, las migraciones y el comercio dejaron huellas indelebles en el ADN equino. Gracias a esta mirada multidisciplinar, se abren nuevas vías para comprender no solo la evolución de los caballos, sino también las dinámicas culturales y económicas de las sociedades que los criaron.

Referencias

- Lira Garrido, J., G. Tressières, L. Chauvey et al. 2025. "The genomic history of Iberian horses since the last Ice Age". Nature Communication, 16: 7098. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-62266-z