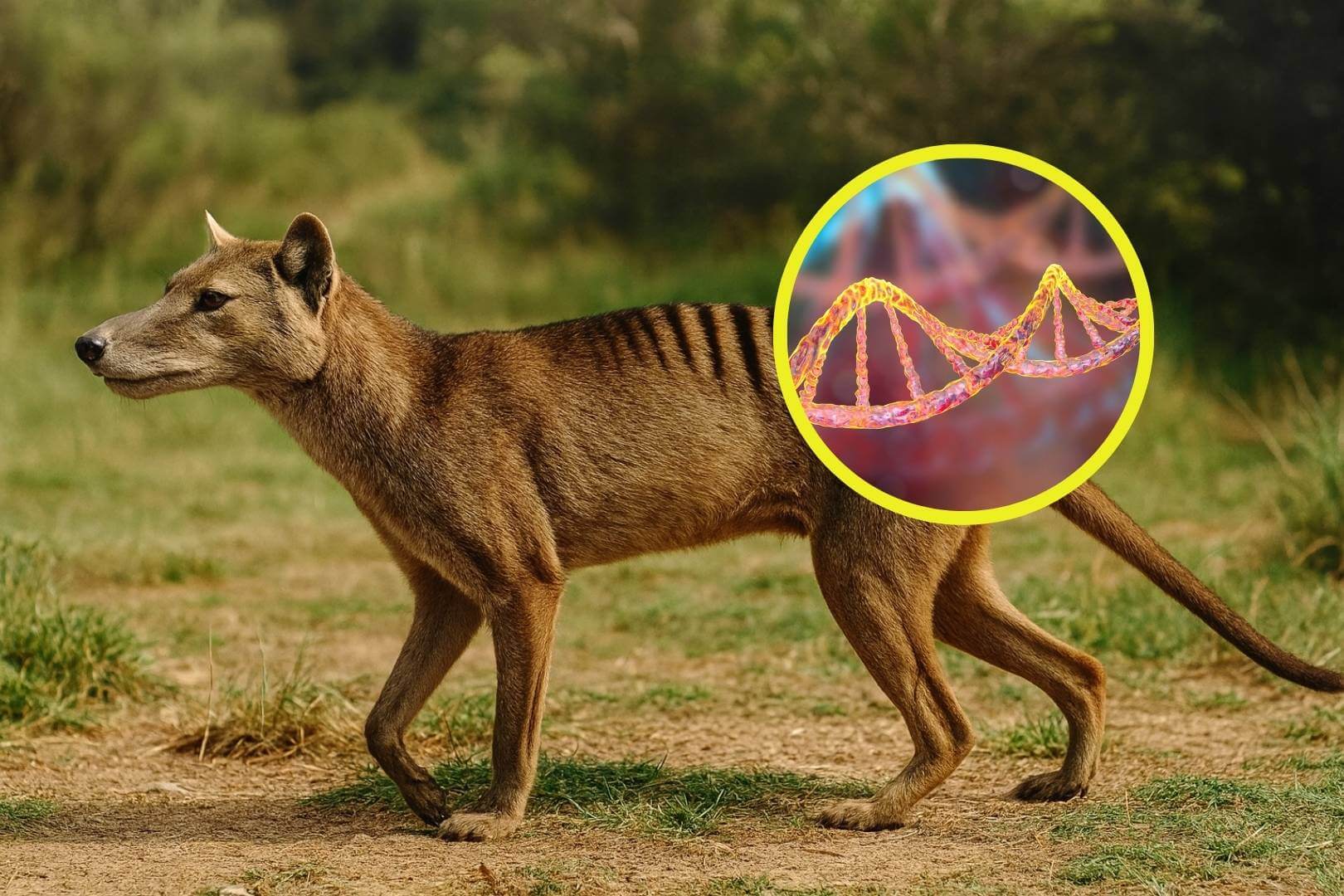

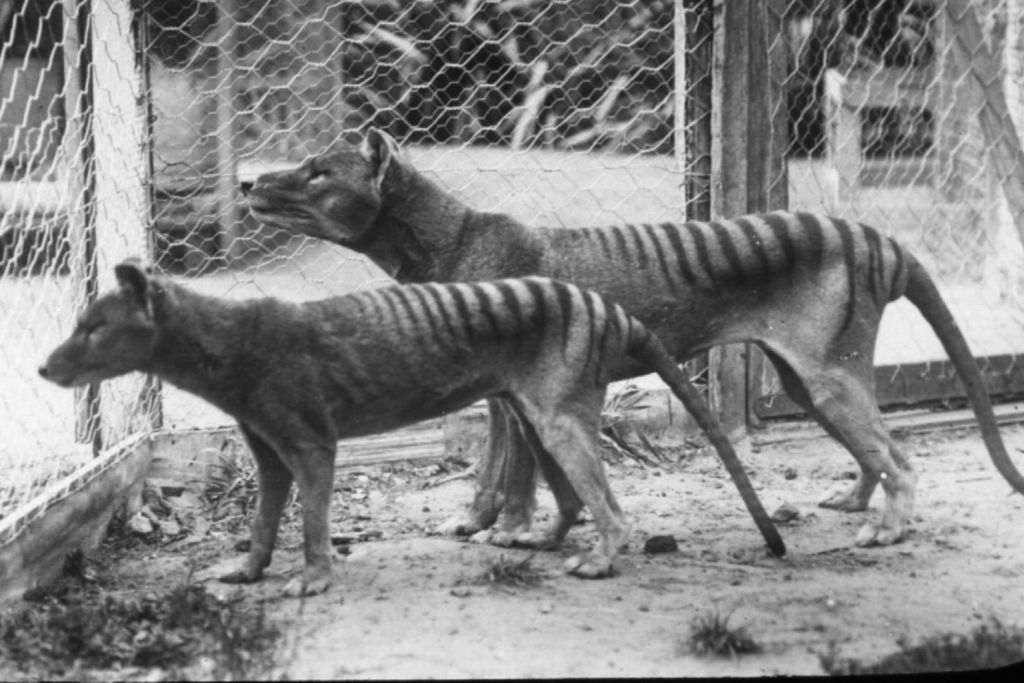

A lo largo de las décadas, la desaparición del tilacino —también conocido como tigre o lobo de Tasmania— se ha atribuido a la caza implacable por parte de los colonos europeos. El último ejemplar murió en el zoológico de Hobart en 1936, y desde entonces se ha convertido en un símbolo icónico de la extinción causada por la humanidad. Pero una nueva investigación publicada en Proceedings of the Royal Society B sugiere que la historia es mucho más compleja, e incluso trágica. Porque esta criatura, que una vez vagó libre por Australia y Nueva Guinea, ya llevaba en su interior las semillas de su desaparición desde hacía millones de años.

Gracias a un análisis genético sin precedentes, investigadores del Instituto Indio de Ciencia Educativa e Investigación en Bhopal han descubierto que el tilacino había perdido genes cruciales para su supervivencia mucho antes de que los humanos pisaran Australia. La conclusión no solo reescribe lo que creíamos saber sobre su extinción, sino que plantea preguntas incómodas sobre cuántas otras especies hoy en peligro podrían estar librando batallas genéticas invisibles.

Un depredador condenado por su propia evolución

A simple vista, el tigre de Tasmania parecía un cazador formidable. Su aspecto recordaba a un lobo, con rayas que evocaban a un tigre, aunque era en realidad un marsupial, pariente del demonio de Tasmania. Su evolución lo convirtió en un hipercarnívoro, especializado en una dieta estrictamente carnívora. Pero esta especialización tuvo un precio.

Durante su transición a depredador exclusivo, hace unos seis millones de años, el tilacino perdió al menos cuatro genes fundamentales, principalmente relacionados con la defensa frente a virus, la metabolización de grasas, la producción de leche y la protección frente a enfermedades como el cáncer o la pancreatitis. Es decir, su capacidad para adaptarse a cambios en el entorno o responder a nuevas amenazas biológicas ya estaba comprometida mucho antes del impacto humano.

Esos genes no desaparecieron de un día para otro. Se fueron perdiendo lentamente, en un periodo marcado por intensas transformaciones climáticas que remodelaron Australia. Mientras el planeta entraba en ciclos glaciares y el continente sufría largos periodos de aridez, el tilacino se adaptó a duras penas. Su genética, sin embargo, no lo acompañaba en ese esfuerzo.

Una diversidad genética al borde del colapso

Los análisis del nuevo estudio se basan en muestras de museos y comparaciones con otros marsupiales como el demonio de Tasmania. El contraste fue revelador. Mientras que la mayoría de los marsupiales conservaron estos genes clave, el tigre de Tasmania ya los había perdido mucho antes de su aislamiento en la isla.

Este dato rompe con la visión tradicional de que la extinción del tilacino fue un evento exclusivamente reciente, provocado por la llegada de los colonos europeos, los perros salvajes (dingos) y las políticas de exterminio. Si bien todos estos factores jugaron un papel fundamental, lo cierto es que el lobo marsupial ya estaba biológicamente debilitado desde mucho antes. Su acervo genético era extremadamente pobre, lo que lo hacía vulnerable a enfermedades, cambios ambientales o incluso simples alteraciones en la cadena alimentaria.

En otras palabras, el tilacino no solo fue víctima de la caza humana. Fue también víctima de su propia historia evolutiva.

La paradoja de los supervivientes

Durante siglos, el tilacino logró resistir en Tasmania, donde no había dingos y donde su aislamiento pareció ofrecerle un respiro. Pero incluso allí, los problemas estaban escritos en su ADN. La pérdida de diversidad genética no se originó con su aislamiento, sino que lo precedía por miles de años. De hecho, los genes desaparecieron cuando el tilacino aún recorría libremente el continente, en una época en la que los ecosistemas australianos estaban en pleno cambio.

Los científicos creen que la pérdida de estos genes pudo ofrecer alguna ventaja puntual en el pasado —como una respuesta adaptativa a un virus concreto o a un nuevo nicho ecológico—, pero esas ventajas se convirtieron en una carga con el paso del tiempo. En cuanto la presión ambiental cambió de nuevo, y sobre todo con la aparición de nuevos competidores o enfermedades, el tilacino ya no tenía defensas genéticas suficientes para afrontarlo.

El estudio no niega el impacto devastador de la intervención humana, pero sí sugiere que el final del tilacino no fue tan abrupto como creíamos. No fue solo la caza, ni las trampas, ni los premios por su cabeza. Fue también un silencioso declive biológico, acumulado durante millones de años. Una historia que se fue escribiendo en su código genético, sin testigos y sin remedio.

La llegada de los humanos simplemente aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Lo que parecía una desaparición rápida, en realidad fue el capítulo final de una decadencia mucho más larga y silenciosa.

¿Qué nos enseña el caso del tigre de Tasmania?

Este hallazgo tiene implicaciones importantes no solo para entender el pasado, sino también para proyectar el futuro. Muchas especies hoy amenazadas podrían estar sufriendo pérdidas genéticas similares, aunque no lo sepamos. La biodiversidad no se mide solo por el número de individuos, sino también por la riqueza de su ADN. Un ecosistema puede parecer saludable hasta que una crisis revela que su fauna ya estaba genéticamente desarmada.

Por eso, los científicos insisten en la importancia de analizar los genomas de las especies en peligro. La extinción no siempre empieza con una bala o una trampa. A veces empieza con una mutación silenciosa que nadie detecta hasta que ya es demasiado tarde.

El tilacino, al final, fue una criatura fascinante no solo por su aspecto o su comportamiento, sino por la lección que nos deja. Su historia nos recuerda que la evolución no es una garantía de supervivencia. A veces, es una trampa de la que no se puede escapar.

El estudio ha sido publicado en Proceedings of the Royal Society B.