La Alhambra de Granada ya contaba con una gran fama desde la segunda mitad del siglo XVIII. La breve visita de Felipe V en el año 1730 activó, en la sociedad española de entonces, una preocupación por su conservación. Esto derivó en los primeros estudios del conjunto monumental en la década de 1760, cuando la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando publicó los dos volúmenes de las Antigüedades árabes de España dedicados al complejo granadino y a la mezquita de Córdoba.

Fue entonces cuando el interés por el pasado hispanomusulmán de España comenzó su auge, que derivó en fascinación a causa del movimiento cultural conocido como Romanticismo. La fama internacional de la Alhambra llegó con la publicación en 1832 de la obra de Washington Irving titulada The Alhambra. A series of Tales and Sketches of the Moors, que redujo el título en su segunda edición a Tales of the Alhambra (Cuentos de la Alhambra). Para su escritura, Irving hizo algo que en la actualidad es impensable para nosotros: se alojó en la misma Alhambra.

En ese momento, el monumento se encontraba en un estado grave de abandono, ya que se había visto perjudicado por los daños sufridos durante la invasión francesa. Sin embargo, el aspecto ruinoso de los edificios y sus estancias, junto con el entorno en el que se encuentra la construcción nazarí, fueron los elementos por los que el escritor estadounidense quedó completamente seducido. Gracias a este ambiente onírico creó sus cuentos, pero también dio a conocer a los lectores la poca competencia que las administraciones españolas tenían sobre el complejo, al dejarla desvanecerse ante el paso del tiempo.

Necesidad de conservar el patrimonio nacional

La Corona y el gobierno de España comenzaron entonces a ser conscientes de la valía de su patrimonio histórico y artístico y, sobre todo, de la necesidad de conservarlo: entendieron que la salvaguarda de los monumentos serviría para dar a conocer el pasado nacional y difundir una imagen de España como lugar exótico y de largas y amplias tradiciones culturales, muy en la línea del gusto romántico de la época. Por eso, en 1847 la Alhambra dejó de ser considerada como fortaleza, por lo que los efectivos militares y sus familias fueron desalojados del conjunto. No obstante, parte del monumento siguió funcionando como cárcel hasta 1876.

Para intensificar la fama nacional e internacional de la Alhambra de Granada y del rico pasado cultural de España, la reina Isabel II, en sus viajes a las provincias del sur, decidió visitar el monumento nazarí. En octubre de 1862, más de cien años después de la visita de su antecesor, la monarca celebró en el recinto una velada regia a pesar de haberse desaconsejado. Si bien es cierto que ya se habían llevado a cabo algunas restauraciones y obras de consolidación, la celebración del gran baile de gala con motivo del aniversario de la reina se realizó en un conjunto monumental que aún se hallaba alterado y mutilado, según las consideraciones del momento. A pesar de esto, la soberana mostró su fascinación por la belleza de la arquitectura y su entorno y decretó que debía concluirse cuanto antes su restauración.

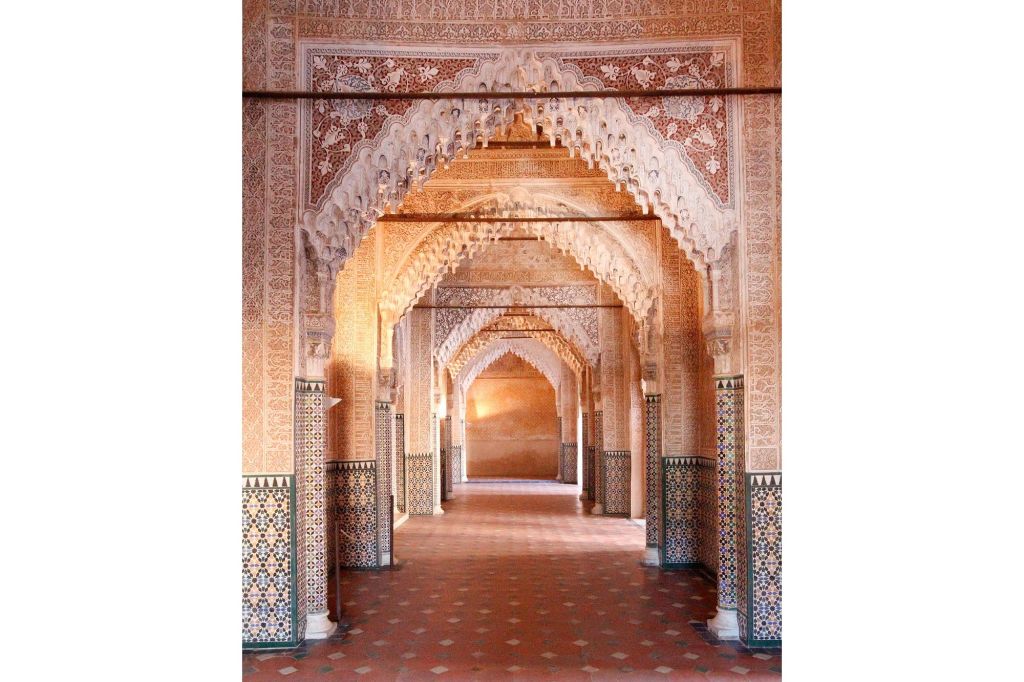

Las labores de restauración y conservación realizadas durante el siglo XIX se definen como intervenciones restauracionistas. Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, se produjo una integración o sustitución de los elementos originales en vez de su consolidación y conservación. Esto se debió a las prácticas habituales del momento, en el que primaban las teorías del arquitecto y restaurador francés Viollet-le-Duc y su restauración estilística. Esta se caracterizaba por la recuperación del esplendor del monumento, la eliminación de los añadidos de otras épocas y su completamiento con los que, supuestamente, debían ser los elementos originarios, según el propio juicio del restaurador.

El problema de esta práctica fue que, incluso para Rafael Contreras, restaurador-adornista de la Alhambra desde 1847 hasta 1890, los elementos decorativos que se añadían junto a los originales debían ser iguales, pues la perfección del trabajo se conseguía si se era incapaz de diferenciarlos. Para esto, en algunas ocasiones, hasta se añadía una pátina artificial para producir un efecto de envejecimiento. Con todo ello, se pretendía mantener o volver a dotar al monumento de su esencia, carácter y espíritu.

En este sentido, las restauraciones practicadas por Rafael Contreras estuvieron, en la mayor parte de las ocasiones, por encima de las decisiones del arquitecto director de la Alhambra. La influencia que este había conseguido, tanto en la ciudad como en la corte, le permitió ser, prácticamente, el administrador o «El Gobernador» —nombre por el que era conocido— del conjunto nazarí. En Granada, su taller de vaciados se dedicaba a producir los elementos ornamentales necesarios para la decoración de las estancias más singulares, no solo de la Alhambra sino de otros monumentos de Andalucía, y hasta de la creación del gabinete árabe del Palacio Real de Aranjuez, encargo que recibió directamente de la reina Isabel II.

Polémicas intervenciones restauracionistas en la Alhambra

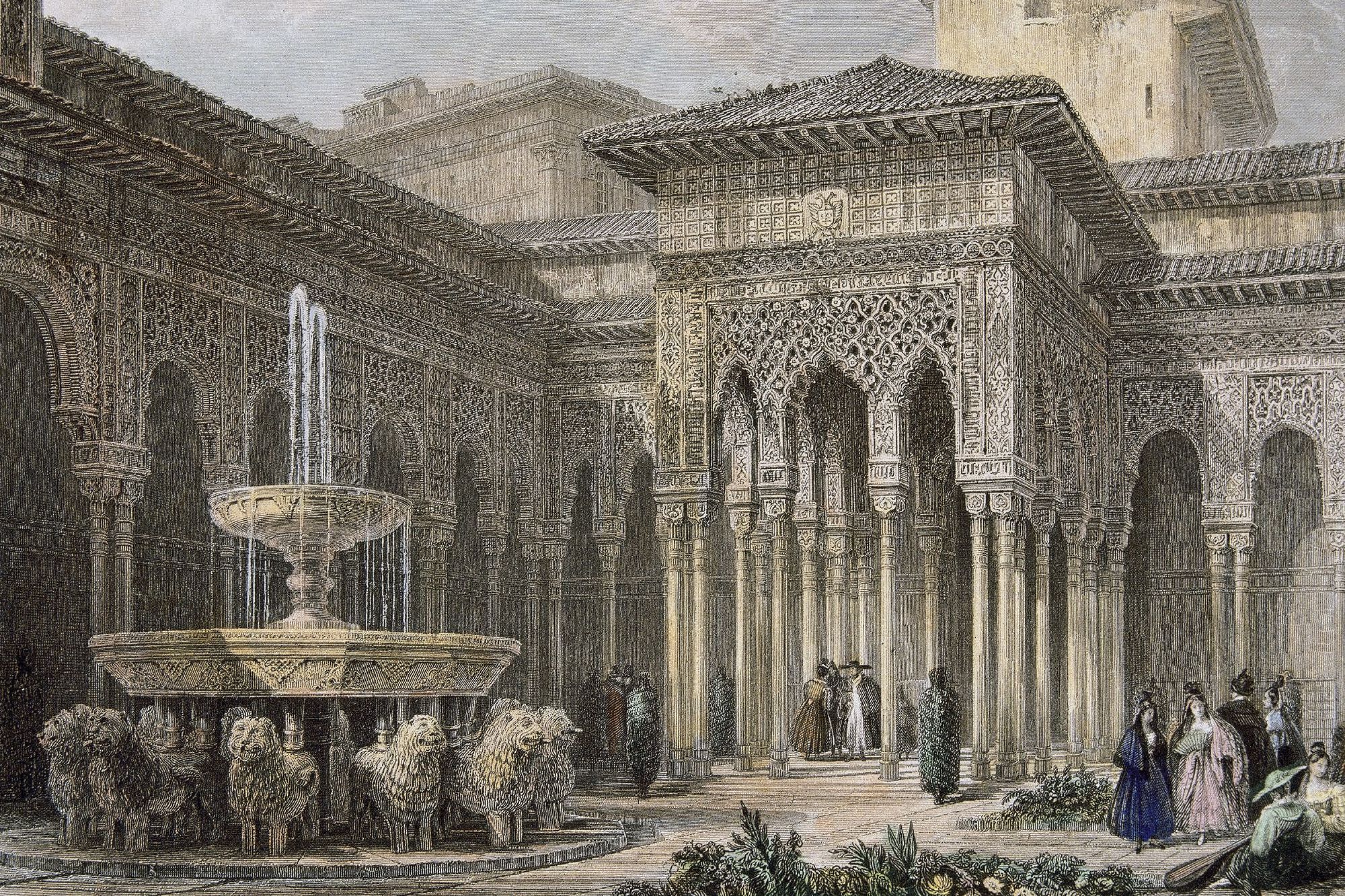

La visión colorista del restaurador y su obsesión por recuperar la fisonomía oriental de la Alhambra se plasmó en las ejecuciones efectuadas en numerosos espacios del monumento: la Sala de las Camas, los pórticos del Patio de los Arrayanes, el Patio de los Leones, la eliminación de las cubiertas originales para la construcción de cúpulas, la sustitución de las tejas originales por vidriadas…

No obstante, la crisis económica de la época obligó a la Corona a limitar los costes de las reparaciones del Real Patrimonio a lo meramente indispensable. Por esto, la Alhambra, como bien perteneciente a la familia real, redujo sus gastos con la ayuda del informe elaborado por Narciso Pascual y Colomer, arquitecto mayor de Palacio, en 1848. En este documento se recomendó la intervención en el bosque y las alamedas y la dedicación en exclusiva a la restauración del Patio de los Leones.

Hasta el nombramiento de Juan Pugnaire como nuevo arquitecto de la Alhambra en 1851 no se procedió a una restauración integral del Palacio de los Leones. Si bien es cierto que en los años anteriores se habían resuelto, o al menos intentado resolver, los problemas estructurales del conjunto, el estado general del palacio era lamentable. Bajo la dirección de Pugnaire se cambió el pavimento de los andenes del Patio de los Leones, se reconstruyeron las armaduras y tejados y se añadieron numerosos arabescos.

Asimismo, lo que causó mayor polémica fue la sustitución de la cubierta del templete de levante por una elipsoidal recubierta de tejas policromadas; un cambio que ayudaría a aumentar ese carácter o espíritu orientalista. Estas eran unas prácticas que estaban en consonancia con el romanticismo pintoresquista de aquellos años, pues buscaban acentuar el exotismo de la arquitectura. No es de extrañar que, dado ese carácter con el que se dotó a la Alhambra, desde el segundo tercio del siglo XIX fuese un tema de representación predilecto entre los artistas, fotógrafos y turistas españoles y extranjeros. Solo hay que poner la atención en las obras producidas por Charles Clifford, Jean Laurent, Genaro Pérez Villaamil, David Roberts, etc.

Otra de las polémicas restauraciones acometidas en la época fue la producida por José Contreras —padre de Rafael Contreras— en 1840 en el Palacio de Comares. A causa del progresivo deterioro de esta zona, por su continuada ocupación, el inmueble necesitó una urgente intervención. En concreto, el arquitecto declaró ruinoso el cuerpo superior del pórtico norte del Patio de los Arrayanes y aconsejó su apeo para evitar el desplome. La controversia se produjo cuando Contreras rehízo esta parte y repuso carpinterías y yeserías con policromía y dorado. Además, colocó una baranda con balaustres de hierro en el frente. Esta agresiva intervención fue considerada anacrónica por la Academia de Nobles Artes de Granada, que elevó sus quejas a la Real Academia madrileña, ordenando esta última la paralización de los trabajos.

La Alhambra se convierte en un bien del Estado

Con el estallido de la Gloriosa, o Revolución de 1868, la Alhambra de Granada pasó de ser un Real Sitio y de pertenecer a la Corona a ser un bien nacional y pertenecer al Estado. A partir de ese momento, su control y administración estuvieron a cargo del Ministerio de Hacienda, primero, y del de Fomento, después. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a su vez, fue la institución sobre la que recayó el control efectivo del monumento y, por otro lado, la Comisión de Monumentos de la Provincia de Granada fue la institución delegada para la inspección continua del conjunto.

Dos años después, el 12 de julio de 1870, la Alhambra obtuvo la declaración de Monumento Nacional a propuesta de la Comisión de Monumentos. Así, el conjunto histórico debía gozar de un mayor control público y político en sus obras de restauración, lo que redundaría en su salvaguarda. Sin embargo, fue la propia administración pública el mayor peligro para la integridad del monumento, pues el Ministerio de Hacienda propuso la venta en subasta, como fincas productivas, de varios de sus parajes, entre los que se encontraban la Casa del Cadí, el Huerto y Casa de Machuca, la Acequia del Rey, etc. La propuesta no se llegó a hacer efectiva gracias a la activa oposición de la Comisión de Monumentos, aunque también tuvieron que intervenir las reales academias de Bellas Artes y de la Historia.

A partir de entonces, la Alhambra fue cada vez más estudiada por los miembros de la Comisión, entre los que se encontraba Rafael Contreras, quien era tesorero de esta y había pasado a ser el director de conservación y restauración del monumento. Así, en 1872 se redactó el Reglamento de la Alhambra y, en 1875, la Memoria sobre las reformas que debían introducirse en la Alhambra para su posible conservación. Ambos documentos fueron elaborados con el objetivo de establecer una organización en la gestión y administración del complejo histórico-artístico y crear un plan a seguir para las intervenciones.

En estos años se restauraron las pinturas de la Sala de los Reyes, se repusieron los paños calados del Patio de los Leones y las yeserías en las torres de la Cautiva y de las Infantas y se hallaron los mocárabes de este último espacio, que se encontraban ocultos bajo la bóveda barroca. También se descubrieron las yeserías del mihrab del Mexuar, se reparó el sistema hidráulico, se repuso el arbolado faltante y se inventarió el archivo histórico, entre otras muchas labores. Todo ello muestra cómo, desde estos años, se pudieron realizar algunas actuaciones gracias al empeño de los comisionados y a pesar de la mala situación económica que sufrían las arcas estatales.

Época de bonanza para la restauración de la Alhambra

Para superar los problemas económicos, a partir de 1875 se puso una cuota de entrada de una peseta a los visitantes. También, comenzaron a incorporarse los terrenos y alrededores que quedaban en manos de particulares en el interior del complejo, como la Torre de las Damas, el exconvento de San Francisco y el Generalife.

Una época de esplendor para las obras de restauración de la Alhambra comenzó en 1883 con el granadino Ángel Carvajal Fernández de Córdoba al frente del Ministerio de Fomento. Desde el primer momento, este puso como prioritario el proyecto de obras necesarias a realizar en el monumento, por lo que, desde 1885, destinó grandes cantidades presupuestarias para su consolidación y restauración.

Fue durante esta época cuando se halló la Rauda o Rawda de la Alhambra, el lugar de enterramiento de la familia real. Más adelante, se procedió a la reconstrucción de la muralla del Secano y también a la reposición de las piezas en los zócalos de los palacios, con material procedente de la fábrica de La Moncloa de Madrid.

Después de conocer las intervenciones efectuadas en el siglo XIX, se puede concluir que, gracias a estas, la Alhambra de Granada ha podido vencer al paso del tiempo. A pesar de que hoy día no se practiquen los modos de restauración de entonces, debemos entender a estos hombres que, con empeño y dedicación, trataron de salvar el monumento de la incuria y el abandono.

Muchas de las restauraciones resultaron un desacierto y produjeron daños irreparables al inmueble, pero también muchas otras fueron las adecuadas para evitar los desplomes y modernizar las estructuras. Todo ello sirvió, sin lugar a dudas, para hacer de la Alhambra un icono que recorrió los cinco continentes y formó parte del imaginario universal.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.