Los primeros años del sultanato de Abū al-Haŷāŷ Yūsuf I (r. 1333- 1354) estuvieron marcados por las negociaciones de paz con los castellanos y meriníes que, finalmente, se vieron truncadas y desencadenaron la batalla del Salado.

En 1340, se enfrentaron en las proximidades de Tarifa los ejércitos musulmanes de Granada y Fez contra los cristianos de Castilla y Portugal (contando además con la colaboración naval aragonesa), con resultado negativo para los primeros. Esta victoria permitió a Alfonso XI (r. 1312-1350) asediar y conquistar durante los siguientes años importantes ciudades andalusíes como Alcalá la Real o Algeciras, un problema que mantendrá ocupado a Yusuf I durante casi todo su reinado.

No obstante, este complejo periodo de treguas y enfrentamientos por el control de ciudades fronterizas contrastó con el notable desarrollo de Granada en el aspecto cultural y, de manera más concreta, en lo artístico, ya que, en el corazón de la Alhambra (Madināt al-hambra’), dicho sultán puso las bases para el desarrollo de una ingente promoción del aparato cortesano de la dinastía nazarí.

Cuando asumió el sultanato, Yusuf I se encontró con que las principales infraestructuras de la ciudad de la Alhambra estaban recién construidas o reformadas: una alcazaba para dar cabida al sistema militar, una mezquita congregacional para la oración del viernes, espacios de audiencia y representación como el Mexuar o el Partal, etc. Sin embargo, el soberano debió considerar que era necesario reformar, renovar o incluso construir nuevos edificios no solo con el objetivo de dotar de mejores infraestructuras y servicios al conjunto palatino, sino también para crear unos espacios más acordes al mensaje de soberanía y suntuosidad que precisaba el poder hegemónico del sur peninsular.

Bajo esta premisa, Yusuf I desarrolló una empresa arquitectónica hasta ahora sin precedentes, siendo el Palacio de Comares, como espacio de representación, el proyecto más importante de su reinado.

Aunque fuera del conjunto de la Alhambra, en este sentido no puede pasar desapercibida la fundación en 1349 de la Madrasa Yūsufiyya, ubicada entonces frente a la aljama de la ciudad (actual iglesia del Sagrario). Como mecenas del conocimiento, Yusuf I proyectó un centro público de estudios superiores al igual que los había en las principales ciudades europeas (Bolonia, Oxford, París o Salamanca) y mediterráneas (Fez, El Cairo o Damasco), en el cual se enseñaban disciplinas como matemáticas, derecho o medicina, además de los ya tradicionales estudios teológicos.

Mejorando los accesos a la Alhambra

Las obras encomendadas por Yusuf I en la Alhambra fueron múltiples y con diferentes grados de intervención, desde proyectos de redecoración de los espacios hasta la elevación de nuevos edificios de gran escala, pasando por reparaciones, mejora de las estructuras o creación de servicios auxiliares.

Por ejemplo, emprendió diversas mejoras de los accesos al interior del recinto amurallado. Entre ellas, destaca la construcción del Bāb al-Gudūr o Puerta de los Siete Suelos, la cual daba acceso a la medina de la Alhambra desde el sureste. Sin embargo, esta estructura hoy se nos muestra muy reconstruida tras sufrir importantes destrozos por parte del ejército de Napoleón a inicios del siglo XIX.

En un estado más favorable se conserva el Bāb al-Šarī‘a, conocido desde época cristiana como Puerta de la Justicia. Edificada en 1348, comunicaba la zona palatina con el centro de la ciudad granadina y aunaba en sí misma una eficaz función defensiva de sus estructuras con el simbolismo de carácter propagandístico desarrollado en su fachada externa, convirtiéndose así en el acceso más imponente de la Alhambra.

Para entrar al interior debía pasarse por un monumental arco de herradura cuya clave estaba decorada por una mano que, según las interpretaciones más extendidas, vendría a simbolizar los cinco pilares del islam (la profesión de la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a La Meca). No obstante, de manera generalizada, la mano (un icono cuyo origen hunde sus raíces en la Antigüedad) aparece en todo el mundo islámico como símbolo protector, siendo común encontrarlo en las casas particulares. Tras este gran arco, una buhedera tendría la función de ahuyentar a los posibles invasores.

En el caso de superarse, el paso se realizaría bajo otro arco de menores dimensiones que exhibe una llave en su dovela central. Este símbolo (repetido también en otras puertas de la Alhambra, como la del Vino) se ha leído igualmente en clave religiosa, al entenderse como la herramienta que abre las puertas de los cielos. Son varias las leyendas que hablan de la combinación de la mano y la llave. Sin embargo, dejando a un lado estos relatos de carácter popular, además de la lectura religiosa no hay que pasar por alto una más que probable interpretación en sentido político, pues no debe olvidarse que el sultán, cuyo nombre se recoge en la inscripción fundacional de la puerta (en un dintel sobre el arco de la llave), es el protector de la fe islámica.

Ya en el interior de la propia puerta se debían superar dos recodos: un efectivo sistema defensivo que impedía el paso directo del enemigo durante un hipotético intento por tomar la fortificación. Este breve recorrido estaría bien guarnecido con soldados, teniendo aún evidencia de ello por las estructuras de madera conservadas en los muros, que sirvieron para apoyar las lanzas. Finalmente, la Puerta de la Justicia daría acceso a una calle que desembocaría en la ya citada Puerta del Vino, la cual, como si de un arco triunfal se tratara, daba acceso a la zona palatina de la Alhambra.

Yusuf I también llevó a cabo varias obras de refortalecimiento de las estructuras defensivas, como la Torre Quebrada (situada en el centro del muro oriental de la Alcazaba, la parte más desprotegida) y la Torre del Cadí (en el lienzo noreste, frente al Generalife). Hacia el levante de esta última, el sultán también promovió la construcción de la Torre de la Cautiva (qalahurra en las fuentes árabes), cuyo aspecto externo hace que sea entendida como un cubo más de la muralla aunque su interior revela todo lo contrario, puesto que en ella se desplegó el mismo aparato de suntuosidad ornamental que podría desarrollarse en los grandes espacios de representación.

Su estructura espacial se resuelve con gran sencillez: una entrada en recodo que salvaguardaba la intimidad de sus habitantes y guiaba hasta un pequeño patio rectangular, dando posteriormente paso a la sala principal, en la que se abrieron tres pequeñas alcobas, una a cada lado practicable, generando así un espacio de gran luminosidad.

En lo decorativo, este salón presenta a lo largo de su alzado un primer zócalo alicatado seguido por grandes paños de yeso decorados con šebka (red), en combinación con sugerentes versos laudatorios al sultán que fueron escritos por el poeta y visir Ibn al-Yayyab (1274-1349). Uno de los paños de azulejos presenta una característica de gran excepcionalidad, pues incluye algunas piezas de tono púrpura. Este color ha estado históricamente asociado a la dignidad imperial, dado que su producción era extremadamente costosa. Por lo tanto, la incorporación del púrpura en este espacio lleva a pensar que esta calahorra tuvo una importancia transcendental para el propio sultán. La funcionalidad de este edificio viene determinada por la dicotomía existente entre su austero aspecto exterior y su ostentoso desarrollo interior. Esto ha llevado a interpretar la Torre de la Cautiva (y la de las Infantas, cuya cronología es posterior) como si de un palacio en miniatura se tratase, aunque, debido a la falta de conexión existente respecto al resto de edificios de la Alhambra, hay hipótesis que plantean la utilización de este espacio como una rábita o morabito: un lugar de recogimiento para la introspección religiosa de los ascetas musulmanes.

Reformas y nuevas construcciones en el Partal, Alhambra

Una vez analizadas las principales obras emprendidas por Yusuf I en las estructuras amuralladas de Madināt al-Hambra’, hay que hacer hincapié en las reformas de espacios preexistentes y las nuevas construcciones llevadas a cabo en el interior del recinto palatino.

Por ejemplo, tenemos noticia de que el soberano intervino en el Baño Real, cuya construcción había iniciado su padre, Ismail I (r. 1279-1325). En este caso, la fuente epigráfica no se ha conservado, pero Ibn al-Jatib (1313-1374) sí dejó por escrito en su Dīwān que en la entrada al baño existió un poema de Ibn al-Ŷayyāb, en el cual se indicaba que este espacio perteneció a la Dār al-Mulk (Casa del Poder) de Yusuf I.

Del mismo modo, dicho sultán contribuyó a dotar de edificios auxiliares a otros espacios preexistentes, como el caso del pequeño oratorio ubicado junto al Palacio del Partal. No nos ha llegado ningún dato fehaciente de su construcción, ni tampoco conservamos una inscripción que nos pueda informar en este sentido. En cambio, las investigaciones han concluido que, debido a las numerosas similitudes ornamentales encontradas con la Torre de la Cautiva, este oratorio bien podría haberse construido en época de Yusuf I.

Se trata de una pequeña mezquita de carácter privado ubicada junto a la alberca del palacio y aneja a la muralla. Elevada sobre un podio, su espacio interior se articula a partir de un arco de entrada en eje con un mihrab, cuya rosca marca el despiece de las dovelas, y, en los lados opuestos, sendas ventanas geminadas que abren al curso del río Darro por el norte y al jardín del Partal por el sur.

La sala de oración está completamente cubierta por yesos epigráficos con fragmentos coránicos y expresiones piadosas propias de un espacio de oración, cerrándose en altura dicho espacio por una armadura apeinazada trabajada con lacerías. Tipológicamente, este oratorio puede ponerse en relación con los otros dos conservados en la Alhambra, uno en el Mexuar y otro junto al Salón de Comares, aunque lo cierto es que las dimensiones distan mucho entre ellos.

Por último, antes de abandonar el Partal, es interesante reseñar la conservación de una serie de pinturas en las casas ubicadas junto al pórtico del palacio, al noroeste del recinto, pues en ellas se hallaron los únicos ejemplos de pintura mural figurada del periodo nazarí, las cuales se atribuyen a este mismo periodo.

Demostración del poder nazarí: el Palacio de Comares

Todas las intervenciones arquitectónicas antes referidas fueron obras menores en comparación con la construcción del Palacio de Comares, epicentro de la ciudad de la Alhambra.

Aunque bien es cierto que tanto el Mexuar como el Baño Real, que formaban parte del conjunto, los edificó Ismail I, podría considerarse que la obra del gran Palacio de Comares fue un proyecto iniciado por Yusuf I y finalizado por su hijo Muhammad V (r. 1354-1359 y 1362-1391), cuyo proceso de edificación podemos seguir gracias a las inscripciones referenciales a los sultanes que se encuentran en las yeserías de los muros: en el interior del Salón de Comares son alusivas a Yusuf I y, a partir del arco que da acceso al propio torreón, refieren a su sucesor. Sin embargo, este hecho no determina el grado de participación de Muhammad V en la construcción de los espacios precedentes al Salón (desde la Sala de la Barca hacia el sur), pues es muy posible que fueran iniciados previamente, en época de su padre, y él pudo haberlos ultimado incorporando la decoración. Sea como fuere, la realidad material nos habla de un proyecto unitario y homogéneo llevado a cabo durante el segundo tercio del siglo XIV, el cual tenía por objetivo ser el gran núcleo de representación y manifestación del poder nazarí.

El inicio de la edificación del Palacio de Comares, por lo tanto, se encuentra en el salón norte, pues se trata de la parte más antigua fechada. De este modo, Yusuf I comenzó la construcción del recinto áulico por el espacio de mayor importancia. Asomado al barranco septentrional de la Sabika, el torreón se manifiesta al exterior como si de un enorme cubo de la muralla se tratase. Sin embargo, en su interior se despliega un rico y planificado programa ornamental, cargado de simbolismo enaltecedor de la dinastía granadina.

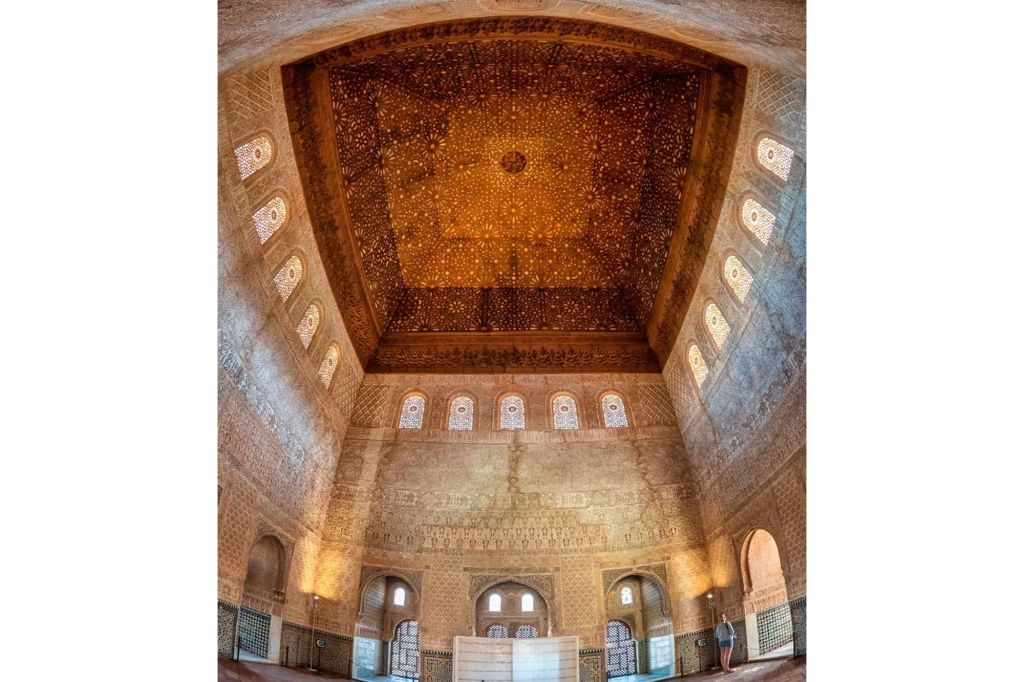

La planta de dicho salón sigue el trazado de un cuadrado perfecto, generando un espacio centralizado llamado en las fuentes árabes qubba. Al igual que la Torre de la Cautiva, el salón se abrió hacia el exterior por sus tres lados practicables, aunque, en este caso, con tres pequeñas alcobas en cada uno de los lados, generando un total de nueve espacios auxiliares a la gran sala central. De entre todas estas cámaras, la central, que marca el eje norte-sur de todo el palacio, tiene unas dimensiones ligeramente mayores y, además, recibe una decoración más profusa. Incorpora además la única inscripción poética de toda la sala, en la cual se habla de la función de la misma como trono de Yusuf I. El resto del salón se decoró originalmente con un pavimento de cerámica sin vidriar, seguido de un zócalo de azulejos que incluso revestía los fustes de las columnas entregas y amplios paños de yeserías con diferentes tipos de šebka, lacerías e interjecciones caligráficas en honor a Dios. Todo ello culminaba con una armadura ataujerada de siete paños que arrancaba desde una cornisa de mocárabes, en la cual se desarrollaba una sura del Corán alusiva a la ordenación cósmica del universo, gracias a la cual se ha llegado a comprender el simbolismo que entraña la cubierta: mediante labores de lacería, los siete paños vienen a representar los siete cielos de la escatología islámica, simbolizando el octavo cielo (reservado al trono de Dios) en el cupulín de mocárabes que corona la estructura de madera.

En definitiva, toda esta conjunción de factores hace que este torreón de Comares fuera el centro de la soberanía del sultanato y, dadas sus dimensiones (11 metros de lado y algo más de 18 de altura), uno de los salones del trono más grandes conservados de época medieval.

El prolífico reinado de Yusuf I (prolífico en cuanto a la promoción arquitectónica) se vio interrumpido en el año 1354, cuando, durante la oración de la fiesta de la ruptura del ayuno en la aljama de la Alhambra, el sultán fue asesinado en extrañas circunstancias. Su muerte dio paso al gobierno de Muhammad V, otro de los grandes mecenas nazaríes, quien culminaría la obra ya proyectada en Comares. No es posible saber si Yusuf I pensó en la construcción del Palacio de los Leones antes de su muerte. Lo que sí sabemos es que, tras haber renovado por completo casi todo el conjunto de la Alhambra (incluido el gran palacio de audiencia y exhibición del poder), los sultanes nazaríes construirían este famoso palacio, el edificio más complejo y programado de toda la ciudad palatina, dando así por concluida la Edad de Oro de la Alhambra.