Si hoy la Alhambra es conocida y visitada por media humanidad es mérito del Romanticismo que, se puede decir, la descubrió a los ojos del mundo occidental y también oriental, sobre todo a partir del libro de un norteamericano: Cuentos de la Alhambra o The Alhambra, como la tituló en origen su autor, Washington Irving (1783-1859).

Resulta curioso que Granada y su Alhambra fueran tan decisivas en su vida y en su obra, cuando fue donde menos tiempo residió en su andanza por España, apenas dos semanas en su primera visita en la primavera de 1828 y casi tres meses en la segunda, en 1829. Tenía, eso sí, un conocimiento histórico y literario de la ciudad nazarí desde su infancia a través de la lectura de Guerras de Granada, de Ginés Pérez de Hita.

Con todo, tuvo que ser animado por su amigo en Madrid, el pintor y escritor David Wilkie —a quien le dedica The Alhambra—, para dirigir sus pasos hacia Granada. De su primera estancia en 1828, tan fugaz, le bastaría conocer la Alhambra y sobre todo a sus castizos moradores, «los hijos de la Alhambra», para avivar una segunda visita más reposada y barruntar el fantástico libro de los Cuentos de la Alhambra, estimulado por la escritora Cecilia Böhl de Faber, tan aficionada a las leyendas populares y a la que conoció en Sevilla. Y por los relatos directos de aquellos habitantes alhambreños a los que inmortalizaría en el libro: Mateo Jiménez, María Antonia Sabonea, la Reina Coquina, o Antonia Molina, la Tía Antonia. Con ellos convivió cuando se instaló en el mismísimo palacio, privilegio inimaginable para un viajero romántico, e incomprensible a su vez que no fuera utilizado por el Gobernador de la Fortaleza, que prefería residir abajo, en la ciudad.

Cierto que la Alhambra era entonces una pura ruina, pero aun así conservaba su esplendoroso interior, digno representante de los lujuriosos escenarios de Las mil y una noches, acaso más fantástico en su lacerante decrepitud contrapunteada por la miseria de sus altivos «hijos». De ese contraste se alimentan las imágenes tan plásticas con que Irving escribe sus Cuentos de la Alhambra, que servirían de acicate para tantos viajeros y artistas que siguieron sus pasos.

La moda de los libros de viajes

Cuentos de la Alhambra o The Alhambra vio la luz en 1832, en plena eclosión del Romanticismo en Europa, y a su éxito editorial se debió, aparte de a las múltiples ediciones de la obra, a una auténtica fiebre de libros de viaje cuyo destino era la península ibérica.

Se puede decir que España se puso de moda y, dentro de ella, el sur y Granada fueron su epicentro. Una de las más populares ediciones de estos libros, que inauguraban todo un género literario destinado al creciente fenómeno turístico, era la serie británica The Jenning’s Landscape Annual, que cada año se dedicaba a un país de los que integraban el «Grand Tour» europeo y que se ocupó cuatro años seguidos (1835-1838) del nuestro, de los cuales uno estuvo dedicado a Andalucía y otro en exclusiva a Granada.

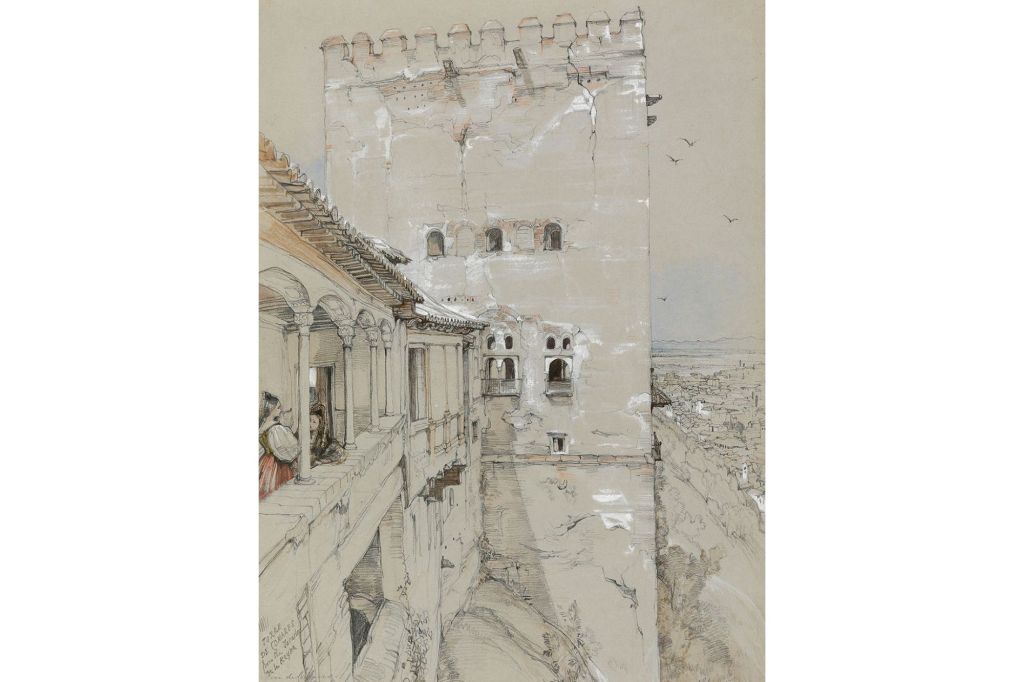

El interés fundamental de esta publicación eran sus ilustraciones, realizadas por el dibujante y pintor escocés David Roberts (1796-1864), que tanto influiría en el artista español Genaro Pérez Villamil por su concepto pintoresquista del paisaje. Las estampas insertas, de las que el autor se reservó las planchas para su libre reproducción, constituyen uno de los conjuntos de mayor fortuna en la construcción de la imagen romántica de la Alhambra, dada su amplia difusión, pero sobre todo por la melancolía de las ruinas, la monumentalidad desproporcionada o su introducción del nocturno en alguna de ellas.

La mirada de los británicos (ingleses y escoceses) tuvo enorme predicamento entre el resto de artistas y viajeros de otros países de Europa. Richard Ford (1796-1858) marcó un hito en este género literario con su popular Handbook for Travellers in Spain, reconocido por la perspicaz y peculiar visión de la realidad española recogida en el texto, pero también como el dibujante que nos ha legado su mirada plástica, en la que la Alhambra ocupa un papel de excepción. Entre 1831 y 1833, años de su estancia en España, visitó tres veces el palacio nazarí, alojándose en distintas habitaciones en compañía de su esposa Harriet, hasta su separación, y siguiendo en estas visitas las recomendaciones de su amigo Washington Irving .

Él también recomienda a Mateo Jiménez como guía, aunque sepa que es un perfecto «ignorante», pero se rinde ante el relato fantástico: «¡Ay del frío escéptico —escribe— que en estos lugares de auténtica leyenda y cuentos de Aladino trate de racionalizarlo todo excesivamente!».

Admirador de la cultura islámica, brama contra el atentado, para él y otros muchos románticos, del Palacio de Carlos V, incrustado y contrapuesto al palacio nazarí. Critica, a cada paso, la incuria y el abandono en que se encontraba la Alhambra, pero se rinde ante las sensaciones que despiertan esas mismas ruinas y la evocación melancólica de su esplendor pasado, que trata de plasmar en sus dibujos.

Carácter distinto a los dibujos de Ford tienen los de su compatriota John Frederick Lewis (1805-1876) y también los de su amigo y compañero de viaje David Roberts. Frente a la monumentalidad arquitectónica a la que son propensos los otros —sobre todo Roberts—, Lewis prefiere la intimidad de los interiores ambientados con un paisanaje castizo, ya sea en la recreación del humilde taller del carpintero que habita la Torre de las Infantas, uno de los más suntuosos espacios nazaríes en el que cuelgan jamones y Vírgenes de devoción. O en los espacios abiertos en el interior de la fortaleza, como La casa de Frasquito Sánchez —el Palacio del Partal, el más antiguo palacio nazarí, transformado en vivienda de este popular labriego—, con el propio Frasquito en su burro y el estanque semienterrado. O el amplio espacio de la Plaza de los Aljibes, entre la Alcazaba y el Palacio de Carlos V, célebre por el agua de aquellos grandes depósitos subterráneos que se vendía a los granadinos que subían de la ciudad a diario, convirtiéndose en punto de reunión e intercambio entre ambas sociedades, la de la ciudad de Granada y la de la Alhambra, dos ciudades bien diferenciadas jurídicamente entonces.

Una deliciosa acuarela de Lewis representa ese punto cubierto con un enorme y desvencijado toldo, que más parece evocar la escena de un pozo en el oasis de un desierto que un escenario urbano.

Admiradores franceses de la Alhambra

Pero, no fueron los viajeros de habla inglesa los únicos pioneros en el descubrimiento de la Alhambra, también los franceses venían, desde finales del siglo XVIII, interesándose por Granada. Y contribuyeron, de igual forma, en esta década decisiva de 1830, a la difusión de su imagen romántica.

Ya en su segundo viaje Irving llegó acompañado, entre otros, por los condes de Saint Priest, de la embajada francesa en Madrid, que junto al príncipe ruso Dolgorouki inauguran el famoso libro de firmas de visitantes que donó este último, elocuente catálogo de personajes destacados de la vida política, social y artística del siglo XIX que desfilaron por el monumento. Sin olvidar que, veinte años antes, la Alhambra fue el escenario de aquel fugaz encuentro amoroso entre René de Chateaubriand y Natalie Laborde que se recrea en el relato romántico: ‘El último abencerraje’, del escritor francés.

Claro que «el amor parece ser la ocupación única en Granada», como diría Teófilo Gautier, otro viajero famoso, que comía y dormía en el entorno del Patio de los Leones mientras revivía las leyendas de Irving a la luz de la luna, porque ese era el común sentir de aquellos viajeros aventureros: vivir en el escenario romántico por excelencia, la Alhambra. Un lujo que no podían entender que no fuera apreciado por las clases acomodadas sino por los desheredados de la fortuna, la canaille de Merimée, dotada, eso sí, de inteligencia, espiritualidad, gracia e imaginación.

Próspero Merimée (1803-1870), autor de Carmen, mundialmente famosa por la música de Bizet, fue de los primeros escritores franceses en visitar la Alhambra durante su primer viaje a España, en 1830. Entre otros motivos, en Granada presentó a su amigo el pintor Delacroix al duque de Gor, un noble granadino muy ilustrado con quien también trabó amistad Irving; para cuando el pintor pasara por Granada camino del norte de África. Sorprende lo que el escritor francés dice, acerca de la extensa bibliografía existente en ese momento sobre la Alhambra, en una carta dirigida a Sophie Duvaucel: aunque si la tuviera en su biblioteca no la dispensaría de hacer el viaje a Granada «pues ningún libro [...] podrá darle una idea del Patio de los Leones y del Salón de Embajadores».

Pero sí hubo libro, editado en 1829, que sería un estímulo para conocer la Alhambra fue: Les Orientales, que incluía imágenes de perfección de las labores de yeserías, alicatados de cerámica y bóvedas de mocárabes; un libro que plasmó en papel la vida de voluptuosidad y lujo verdaderamente asiáticos. Por eso fueron las imágenes preferidas, junto con el Patio de Comares y su estanque (donde tantos visitantes nadaron a la luz de la luna), por la mayor parte de los pintores y dibujantes.

Los estudios de arquitectos interesados en la arquitectura oriental desde la perspectiva del ornamento y el color, como el francés Philibert J. Girault de Prangey (1804-1893) o el británico Owen Jones (1809-1874), contribuyeron a confirmar el carácter singular de este palacio; el superviviente más completo del mundo islámico. Ambos dibujaron con detalle estructuras geométricas y paneles de color del monumento, sin dejar tampoco en el olvido las ambientaciones figurativas. Sobre todo por parte de Girault, quien no dudó en poner a un sultán bajo uno de los pabellones del Patio de los Leones, aunque lo más corriente fue utilizar el paisanaje castizo que tanto entusiasmaba a los románticos, por su aspecto y vestimenta, y que llevó a su punto más alto Gustavo Doré (1832-1889), ilustrador para el libro del barón de Davilier: L’Espagne, de los más bizarros personajes, entre calés y bandoleros, moviéndose por la Alhambra.

Y es que, a fin de cuentas, la Alhambra romántica no sería tal sin aquellos hijos inmortalizados por Irving, que le prestaron un color particular a aquel palacio encantado.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.