A comienzos del siglo XIII Venecia, tras su participación en la cuarta cruzada y gracias a los beneficios obtenidos en la misma, se había convertido en una potencia económica envidiable que dominaba el Levante, con colonias en Asia Menor y Grecia. Con su gobierno aparentemente perfecto —una República que garantizaba la igualdad a sus ciudadanos y un sistema de elección de las magistraturas que impedía que la urbe recayese en manos de una sola familia como sucedía en otros territorios de Europa—, la Serenísima despertaba la atención del resto de potencias, construyéndose así el «mito de Venecia», que los propios venecianos alimentaron.

La cuarta cruzada

En 1198, tras el fracaso de la tercera cruzada que había sido incapaz de recuperar Jerusalén de manos musulmanas, el pontífice Inocencio III convocaba una nueva expedición, que acabaría marcando un hito en la historia de Venecia. La predicación de la cruzada en Francia por Fulco de Neuilly consiguió la adhesión de algunos nobles como Teobaldo III, conde de Champaña, a los que se sumaron otros caballeros alemanes, flamencos e italianos.

En esta ocasión, la expedición tenía como objetivo desembarcar en Egipto para, desde allí, avanzar con mayor facilidad hacia Tierra Santa. Para ello era necesario contar con una flota numerosa, imposible de reunir por ninguna otra potencia que no fuera la poderosa República de Venecia. Con este propósito llegaba en la primavera de 1201 a la Serenísima una delegación cruzada encabezada por Godofredo de Villehardouin, mariscal de Champaña y futuro cronista de la cuarta cruzada. Tras dieciséis días de negociaciones, Venecia accedía a entregar los navíos necesarios para transportar a 4.500 caballeros y sus caballos, 9.000 escuderos y 20.000 solados de infantería junto con las provisiones necesarias para mantenerse durante casi un año. A cambio, la República recibiría 85.000 marcos de plata. Además, Venecia accedía a entregar cincuenta galeras equipadas con la condición de recibir la mitad de los territorios conquistados. Se acordaba mantener en secreto que el destino era Egipto y se fijaba como fecha para la partida de la flota el 24 de junio de 1202.

Llegado el momento convenido, los cruzados no pudieron afrontar el pago acordado, lo que les obligó a pasar el verano en la isla de San Nicolás de Lido. Finalmente, se acordaba con el dogo Enrique Dandolo una solución: Venecia accedería a posponer el pago a cambio de que los cruzados ayudasen a la República a reconquistar Zara de las manos del rey de Hungría. Así, en octubre de 1202 el ejército cruzado, con el dogo entre sus integrantes, partía hacía las costas de Croacia tomando Zara pocos días después. De inmediato el papa Inocencio III condenaba lo sucedido y excomulgaba a los cruzados, si bien la condena terminó recayendo solo en los venecianos.

El Imperio latino y la enemistad con Génova

Mientras el ejército estaba en Zara, los cruzados recibieron una propuesta por parte del rey Felipe de Suabia. Este último había dado cobijo a su cuñado Alejo, hijo del emperador bizantino Isaac II, quien había conseguido huir de prisión después de que su padre hubiese sido depuesto por su tío Alejo III. Si los cruzados ayudaban a Alejo a deponer al usurpador, este se comprometía a financiar la conquista de Egipto.

Aunque la oferta suscitó algunos rechazos, los cruzados partieron rumbo a Constantinopla en abril de 1203. En agosto de ese mismo año Alejo era coronado en Santa Sofía tras el ataque cruzado a la ciudad. No pudo, sin embargo, entregar el dinero prometido, por lo que los cruzados se vieron obligados a permanecer en la ciudad. Transcurridos varios meses de tensiones entre latinos y bizantinos, los cruzados acababan por saquear Constantinopla en abril de 1204. Se constituía así el Imperio latino.

Mediante la Partitio terrarum imperii Romanie, el Imperio se dividía entre los vencedores. Venecia recibía así tres octavos de la ciudad, además de importantes territorios en Tracia y Grecia, junto con una suma considerable del botín. Además, los venecianos obtenían el derecho de nombrar al patriarca de Constantinopla y se aseguraban la exclusión de algunos de sus competidores comerciales como Génova. Como nuevo emperador los latinos elegían al conde Balduino I de Flandes. Venecia se convertía así en una gran potencia que controlaba las costas del Adriático, el Egeo y el mar Muerto.

El 1261 el Imperio latino se derrumbaba después de que Miguel VIII Paleólogo, quien había estado gobernando desde Nicea, tomase la ciudad y se proclamase emperador. En esta empresa Miguel Paleólogo había contado con el apoyo de Génova, vieja enemiga de Venecia, quien había quedado excluida del reparto en 1204 y pretendía ahora obtener del nuevo emperador los mismos beneficios que los venecianos.

Con la caída del Imperio latino el dominio de Venecia en el Levante parecía perdido, si bien lograba en 1268 un acuerdo con el nuevo emperador por el que conservaba los privilegios que había venido disfrutando, respetándose todos los asentamientos venecianos en el Egeo, aunque ahora deberían compartir el monopolio comercial con los genoveses. Sin embargo, los conflictos por mantener estas posiciones no iban a terminar para Venecia, debiendo atender sublevaciones en algunas de sus colonias durante los años siguientes, como ocurrió con Creta, enclave estratégico que conectaba con las rutas comerciales hacia Constantinopla y el mar Negro, y hacia Egipto y Siria. También tuvo que asistir Venecia a la pérdida de algunas posiciones como Arce, tomada por los mamelucos en 1291. Cuatro años después, en 1295, Venecia entraba en guerra nuevamente con Génova tras la ruptura de las treguas, de la que salió vencedora esta última en 1298. Entre los prisioneros de guerra se encontraba Marco Polo, liberado un año después.

La Serenissima y sus gentes

La Venecia de Marco Polo contaba con unos 10.000 habitantes. La ciudad se encontraba por entonces en expansión. Contaba ya con calles y plazas adoquinadas como la Piazzetta y numerosos palacios e iglesias construidos en piedra como San Lorenzo, donde sería enterrado Marco Polo. En el siglo XIII la ciudad asiste a un esfuerzo por crear un espacio urbanizado continuo a lo largo del Gran Canal, entre el Rialto y San Marco. La Piazza albergaba ya sus dos edificaciones más notables, la basílica de San Marco y el palacio ducal. Además, en el siglo XIII se produce el asentamiento de las órdenes mendicantes en la ciudad.

Junto con los nobles, los ciudadanos (citta dini) —categoría a la que pertenecía buena parte de la población como los magistrados, médicos y comerciantes—, disfrutaban de privilegios en la urbe. Al margen de estos dos grupos se encontraban los artesanos, agrupados en corporaciones y bajo la protección de la Serenísima. A la cabeza de la República se encontraba el dux o dogo, un cargo electivo, vitalicio y no hereditario, elegido de entre los miembros del Gran Consejo (Maggior Consiglio), un órgano legislativo creado en 1172. El Gran Consejo estaba integrado por el patriciado veneciano, en quien descansaba el gobierno de la ciudad, así como la elección del dux y de las principales magistraturas urbanas. Solo podían ser electores y elegibles como dogos los miembros del Gran Consejo. Dentro del mismo, las «casas viejas» (casas vecchie) tuvieron una enorme relevancia: Dandolo, Morosini, Barozzi, Tiepolo o Ziani. Aunque las «casas nuevas» forman un grupo muy numeroso en el siglo xiii. Además, la República contaba con otras instituciones como el Senado (Consiglio dei Pregadi), cuyos miembros eran elegidos por el Gran Consejo para realizar labores de diplomacia y política exterior.

Con el fin de que la República no recayese en manos de una única familia, en 1268 se fijaba un complicado sistema de elección. Un niño, el ballotino, debía extraer por dos veces papeletas de una urna en la que se encontraban incluidos los miembros del Gran Consejo. Primero escogería treinta, y después nueve de esos treinta. Estos nueve debían elegir cuarenta miembros, debiendo haber obtenido cada uno de los cuarenta al menos siete votos. A continuación, y nuevamente a través de la extracción de votos, se seleccionaba a doce, que deberían escoger a su vez a veinticinco, contando en esta ocasión cada uno de ellos con nueve votos. A partir de aquí el proceso se repetía, los veinticinco se sorteaban quedando nueve, quienes debían elegir a cuarenta y cinco que debían obtener como mínimo siete votos. De estos cuarenta y cinco se debían sortear once, que debían elegir a cuarenta y uno. Estos cuarenta y uno serían los encargados de elegir finalmente al dux. Cada uno podía proponer un candidato. Para que el dux saliese elegido debía contar al menos con veinticinco votos. En 1297, el Gran Consejo sufre la llamada Serrata, por la que se trató de impedir la entrada de nuevos linajes al mismo. En el siglo XIV la familia Polo lograba acceder al Consejo gracias a los matrimonios ventajosos que establecieron con algunas familias nobles.

Señora de la mar

A diferencia de la mayoría de ciudades europeas, la Serenísima carece de murallas y de tierra cultivable. Para sorpresa de los viajeros que la visitaban, la ciudad se alzaba encima del agua. Por eso los venecianos vivían asomados al mar, fuente de riquezas y de protección para la ciudad. Desde la época romana los venecianos habían demostrado su destreza en la navegación marítima por las costas de Grecia y Asia Menor o remontando los ríos por el interior hacia el norte. Su éxito residía en el desarrollo de una flota mercantil y militar.

En el siglo XIII Venecia se había establecido como un puerto comercial de primer orden. El comercio justificaba su razón de ser. Gracias a su destreza en el arte de la construcción naval y la navegación Venecia lograba mantener colonias en territorios de África como Túnez, Fez, Argel o Egipto, el Egeo y Asía Menor y Siria, o en la ruta del mar Negro como sucede con la familia Polo. En estas rutas, los venecianos comerciaban a cambio de trigo, madera o hierro con bienes de lujo como especias, seda, marfil, ébano, telas de oro, sal, esclavos, algodón, pieles, cera o colorantes. Estos productos eran redistribuidos por los mercaderes venecianos en Europa en plazas como Cádiz, a través del estrecho de Gibraltar, Londres o Brujas, comerciando también por vía terrestre. Todo ello regulado por la Serenísima, quien legislaba en materia comercial y vigilaba estrechamente el comercio marítimo.

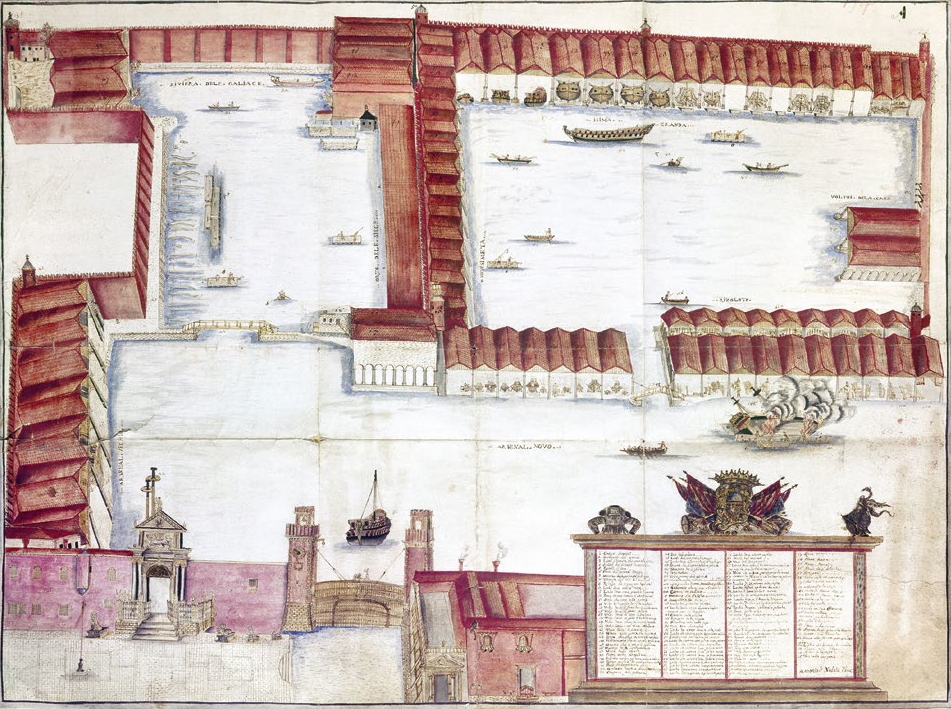

En el control de estas rutas comerciales la Serenísima no solo se encontró con la oposición de Génova, sino que tuvo que hacer frente a la rivalidad de otras potencias como Pisa y combatir a los piratas sarracenos, por lo que los navíos mercantes iban acompañados de buques de guerra. Para estas empresas Venecia contaba con un astillero bajo la supervisión del Senado, el Arsenal, destinado a la construcción de naves y a la introducción de todo tipo de mejoras en las mismas, así como máquinas de asedio.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.