Los cátaros fueron una de las corrientes religiosas más fascinantes y misteriosas de la Edad Media. Aunque se desarrollaron a partir de movimientos disidentes anteriores, que se remontan al siglo IX o incluso antes, no fue hasta el siglo XI cuando surgieron en el sur de Francia y en otras regiones de Europa grupos de cristianos disidentes que rechazaban la autoridad y la doctrina de la Iglesia católica. Se consideraban los verdaderos seguidores de Cristo y defendían una visión dualista de Dios, que tenía dos principios opuestos: el Bien, creador del mundo espiritual, y el Mal, creador del mundo material. Para ellos, el mundo no era obra del diablo, sino de un ángel caído que se rebeló contra el Bien.

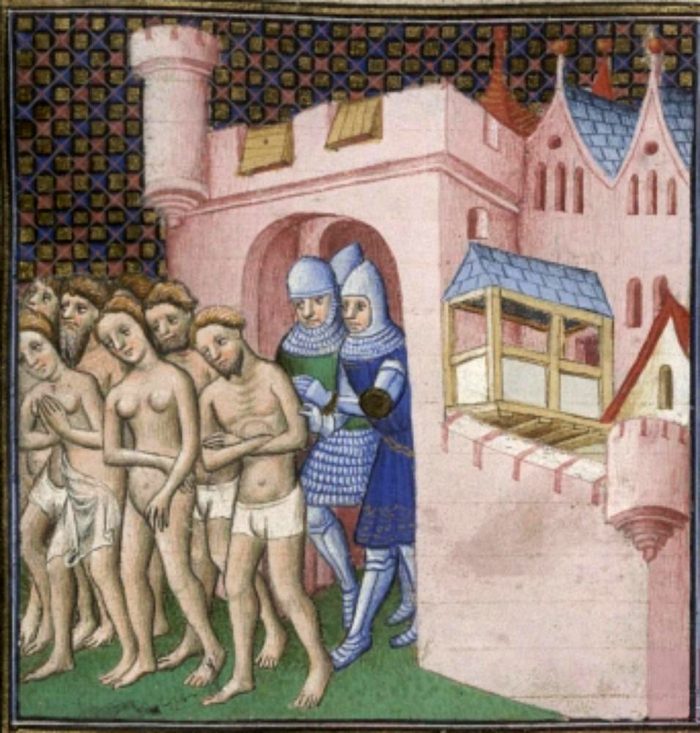

Tuvieron una gran influencia social y cultural en el sur de Francia, donde contaron con el apoyo de algunos nobles, como Raimundo VI de Tolosa, que vio en ellos una forma de resistir al poder del Papa y del rey de Francia. Sin embargo, su éxito también les atrajo la persecución de la Iglesia católica, que los consideraba herejes y peligrosos. En 1208 se inició la cruzada albigense, una guerra sangrienta que duró más de 40 años y que acabó con la derrota y el exterminio de los cátaros. Los pocos supervivientes se refugiaron en fortalezas como Montségur o Quéribus, donde resistieron hasta 1255.

Y fueron también pioneros en el reconocimiento del papel de la mujer en la religión y la sociedad. Las perfectas o buenas mujeres tenían los mismos derechos y deberes que los perfectos, podían administrar el consolamentum, ordenar a otros perfectos y participar en las ceremonias religiosas. Las mujeres cátaras gozaban de una mayor libertad e igualdad que sus contemporáneas católicas, lo que les valió el respeto y la admiración de muchos.

Tal y como coinciden en señalar muchos expertos, los cátaros dejaron un legado histórico y cultural que sigue despertando interés y curiosidad. Su historia ha inspirado obras literarias, artísticas y cinematográficas, así como investigaciones académicas. Una de las más recientes es el libro Cátaros. Un mundo por descubrir, publicado por la editorial Pinolia, que reúne a varios expertos en la materia para ofrecer una visión rigurosa y actualizada de esta corriente religiosa. En exclusiva para nuestros lectores, hemos entrevistado a su coordinador, Manuel P. Villatoro, que nos ha respondido a algunas preguntas sobre los aspectos más relevantes del catarismo.

Pregunta. ¿Qué aspectos de la visión espiritual cátara los distinguieron de la doctrina católica y cómo se reflejaron en su vida cotidiana en comunidad?

Respuesta. Muchos. Para empezar, sus seguidores se basaban en el Nuevo Testamento y rechazaban el Antiguo. Eran contrarios a esa idea del Dios celoso, vengativo y guerrero que, según creían, emanaban aquellos textos. Para ellos, el Señor era un ser de bondad que regía el llamado reino del bien y, a cambio, se hallaba el diablo, la encarnación del mal puro. Eran, como explica uno de los colaboradores del libro, David Barreras, dualistas, y llevaban este principio a la máxima expresión. Para ellos solo había dos mundos (cielo y tierra), dos realidades (espiritual y material) y dos naturalezas humanas (alma y cuerpo).

Por otro lado, contaban con un único sacramento, el llamado ‘consolamentum’, que aunaba el bautismo, la ordenación y la extremaunción. Solo se celebraba una vez y, a diferencia de los católicos, podía perderse en el caso de que el receptor –considerado desde entonces un ‘perfecto’– no siguiera los preceptos de la creencia. Entre ellos estaba la abstinencia sexual –pues consideraban que retrasaba su llegada al cielo– y el rechazo a una serie de alimentos como la carne, la leche, el queso o los huevos. ¿La razón? Que provenían de la reproducción, aunque fuera animal. Es curioso, pero sí les parecía bien ingerir pescado porque, según creían, este se reproducía de forma espontánea en el agua. Con todo, la lista es larga: no consideraban el suicidio un pecado, no impartían las homilías en lugares reservados para el culto…

P. ¿Cuál fue el papel de Raimundo VI de Tolosa en el apoyo y promoción del catarismo en su región?

R. Raimundo VI fue un personaje controvertido y que, como demuestra Alberto de Frutos, encargado de desvelar sus pormenores en un capítulo de la obra, luchó siempre por su propio interés y los colores de su bandera. Lo que es indudable es que fue un puntal para que la herejía albigense prosperara en las zonas rurales. Su secreto fue abrazar la tolerancia y huir del sectarismo. Y eso, a pesar de que era un cristiano convencido. ¿Por qué apoyó a los cátaros? Las razones se cuentan por decenas, y no todas fueron espirituales: veía a la Iglesia de Roma como una suerte de nueva Babilonia, anhelaba quedarse con las posesiones del Papa en la región si se imponía esta nueva creencia, suspiraba por mantener su poder frente a los empujones que arribaban desde Italia… Fue, en definitiva, un tipo gris que se vio arrastrado a la guerra después de que le acusaron de participar en el asesinato del legado pontificio, Pierre de Castelnau.

P. ¿Cómo se manifestaba el igualitarismo cátaro entre los "buenos hombres" y las "buenas mujeres" y cómo influyó en su sociedad?

R. En el seno de la herejía albigense las mujeres gozaron de un reconocimiento mucho mayor que sus contemporáneas católicas. Participaban en ritos, contaban con puestos destacados dentro del culto… De hecho, su preponderancia fue una de las muchas causas que provocó que la Iglesia católica persiguiera con virulencia a los cátaros. La historiadora Marina Segovia dedica un capítulo magistral a este tema; explica, entre otras tantas cosas, que las perfectas podían bendecir el pan de la comida ritual, tenían la potestad de administrar el consolamentum y, además, ordenaban a varones y féminas. En la práctica, lo mismo que los ‘buenos hombres’. Lo cierto es que eran consecuentes con sus creencias; entendían que el cuerpo –masculino o no– era una creación de Satanás, y, por tanto, eran similares en su impureza. También sucedía a la inversa: aquellos que renunciaban a los apetitos de la carne eran seres puros e iguales, más allá de su género. En este sentido, fueron unos adelantados.

P. ¿Cuál fue su impacto de las mujeres cátaras en esta corriente religiosa herética?

R. Amplio, y en muchos sentidos. En el día a día, la mujer cátara –más allá de su clase social– tenía la capacidad de arrastrar hacia esta nueva creencia a su familia. Y eran, además, el pegamento que unía a esas comunidades. Lo llamativo es que la herejía no atrajo solo a señoras de poco poder adquisitivo; en el Languedoc, donde estas ideas se extendieron a toda velocidad, decenas y decenas de damas nobles repudiaron a la Iglesia de Roma en favor de los flamantes vientos albigenses. Se internaron en conventos, llevaron a cabo acciones sociales en beneficio de sus colegas… Fueron puntales y ejemplo para otras tantas.

P. ¿Cuál fue el papel de Inocencio III en la persecución de los cátaros durante la cruzada albigense y cómo se justificó esta persecución desde la perspectiva de la Iglesia?

R. Aunque parezca un villano de película, se suele obviar que Inocencio III intentó por todos los medios enfrentarse a la herejía albigense de forma pacífica. Durante años envió emisarios para volver a ganar adeptos en Occitania –entre ellos, los frailes cistercienses Raoul de Fontfroide y Pierre de Castelnau–, quiso mantener buenas relaciones con monarcas como Pedro II –de gran influencia en la región–, intentó forzar un acuerdo con Raimundo VI y hasta impulsó una nueva forma de acercar la palabra de Dios al pueblo llano. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la herejía y la extraña muerte del ya mencionado legado Pierre de Castelnau colmaron su paciencia.

Fue entonces cuando enarboló el martillo de la violencia. El santo padre llamó a la cruzada en marzo de 1208, y lo hizo con unos argumentos muy similares a los que se esgrimían en los combates contra los musulmanes en Tierra Santa. David Gallego nos cuenta en el libro que aquella forma de plantear la guerra otorgó a las acciones militares un halo de brutalidad justificado en parte por Roma. Desde el primer momento, Inocencio III sostuvo que aquella guerra era necesaria para defender la fe y dejó entrever que cualquier método era válido para aplastar a aquel enemigo que se había instaurado en los territorios de la vieja Europa. Sirvió todo; desde las espadas, hasta las hogueras

P. ¿Qué eventos llevaron a la caída de Montségur y cuál fue el secreto detrás de los últimos cátaros?

R. Desde 1232, Montségur se había convertido ‘de facto’ en la sede de la herejía cátara. Y, para la Iglesia de Roma, no era agradable que un enclave de aquellas características se erigiera como el corazón de la resistencia albigense. En parte llevaban razón, pues aquella fortaleza era una suerte de inexpugnable cono de piedra rodeado de precipicios de entre 500 y 800 metros. Daba, como explica Óscar Herradón en su capítulo, muchas ventajas a los defensores. El ‘casus belli’ como tal no arribó hasta una década después. El 28 de mayo de 1242, uno de los perfectos que residía en la zona lideró un ataque contra los inquisidores de Avignonet. Aquello fue el detonante para que el sumo pontífice ordenase a sus cruzados tomar de una vez la posición.

Merece la pena leer cómo fue el asedio, porque no tiene desperdicio. Basta con señalar que los ‘hombres buenos’ se valieron de todas las artimañas a su disposición para resistir la sed y el hambre. Sin embargo, una treta de las tropas papales hizo que los cátaros fueran derrotados. Después, se sucedió un episodio que ha pasado tristemente a la historia: todos aquellos que se negaron a abjurar de su religión fueron enviados a la hoguera.

P. ¿Puedes proporcionar más detalles sobre la profecía del laurel y su importancia en la historia cátara?

R. Existen tantos oscuros como claros alrededor de este tema. Se cree que la profecía fue lanzada por el último perfecto cátaro, Guillaume Bélibaste, poco antes de ser quemado en la hoguera el 24 de octubre de 1321. El augurio estremeció a los presentes: «Dentro de 700 años reverdecerá el laurel». La periodista Carolina Mínguez analiza las posibles interpretaciones de esta frase y la historia del personaje. La teoría más plausible es que el condenado augurara el regreso de la herejía siete siglos después.

En la práctica, sin embargo, lo más destacable fue la muerte de Bélibaste. Aunque en los años posteriores el Santo Oficio continuó con la caza indiscriminada de los cátaros, los pocos seguidores de esta religión que todavía quedaban se ocultaron para evitar dar con sus huesos en la hoguera. Si a eso le sumamos que la falta de perfectos impedía nombrar nuevos ‘hombres buenos’, el resultado es un cóctel con sabor a destrucción.

P. ¿Cómo se reinterpretó el catarismo en el período romántico y ocultista, y qué impacto tuvo en la cultura y el pensamiento occidental?

R. Ambos períodos generalizaron un sinfín de falsos mitos sobre los cátaros. En parte es normal, ya que su historia tenía todos los ingredientes de una perfecta tragedia clásica. El problema, tal y como recoge el historiador Óscar Fábrega en nuestra obra coral, es que no fueron pocos los autores del siglo XIX que obviaron las fuentes primarias –desde textos originales albigenses hasta los interrogatorios del Santo Oficio– y fabricaron sus teorías sobre la base del típico romanticismo de su era.

El que forjó los pilares de las leyendas más populares fue el pastor protestante Napoleón Peyrat. Contrario como era a la Iglesia católica, a la que consideraba reaccionaria y antidemocrática, publicó a partir de 1870 cinco gigantescos volúmenes en los que exacerbó el drama de las cruzadas en la vieja Europa, popularizó mitos como el de Esclarmonde de Foix –la Juana de Arco cátara– y, entre otras tantas cosas, relacionó a los ‘hombres buenos’ con el Santo Grial. Lo más preocupante es que lo hizo sin base documental alguna. Hasta tal punto, que su obra debería leerse como una novela, y no como un ensayo. Él plantó las semillas de la discordia, que germinaron con la ayuda de otros tantos pseudohistoriadores.

P. ¿Qué otras creencias, además del catarismo, se exploran en el libro, y cómo se relacionaron con este movimiento herético?

R. Contamos con una infinidad de expertos que repasan las diferentes herejías que se sucedieron en el viejo continente. Tomás Moreno analiza el arrianismo y su influencia en la Península Ibérica. Su máxima era que Cristo no había existido desde siempre, sino que había sido creado por Dios; algo que chocaba de frente con la idea de la Trinidad esgrimida por el catolicismo. El historiador Mario Escobar se zambulle de lleno en los valdenses, creencia que compartía una similitud clave con el catarismo: ambas defendían la doctrina dualista de la existencia de un Dios bueno y malo. Igor Santos Salazar desvela el triste final de la secta de los Hermanos Apostólicos, que compartía con los albigenses la necesidad de que el alto clero volviera a los ideales de pobreza y sufrimiento. Por último, José Luis Hernández Garvi explora la historia de los husitas, partidarios también de la eliminación de los privilegios eclesiásticos.

P. ¿Qué evidencia se presenta en el libro para desmentir la idea de la herejía del temple y cómo se relaciona con la percepción histórica de los templarios en la Edad Media?

R. La idea más extendida es que los Pobres caballeros de Cristo fueron disueltos porque el papa Clemente V les acusó de herejía. Esta visión nos dice además que el religioso era un pusilánime que se dejó mangonear por el rey francés, ávido de hacerse con las riquezas del grupo. Pero la realidad es muy diferente. Para este libro he podido entrevistar a la paleógrafa e historiadora Barbara Frale. Esta italiana halló en los archivos del Vaticano un legajo que ha cambiado la historia del Temple: el Pergamino de Chinon. El documento, elaborado por los emisarios que el religioso envió a entrevistar a los miembros de la Orden, demuestra que el sumo pontífice absolvió en secreto a los acusados de sus pecados y que hizo todo lo posible para que no fueran condenados. Pero el poderoso rey galo, Felipe IV el Hermoso, se lo impidió.

Cátaros. Un mundo por descubrir

21,80€