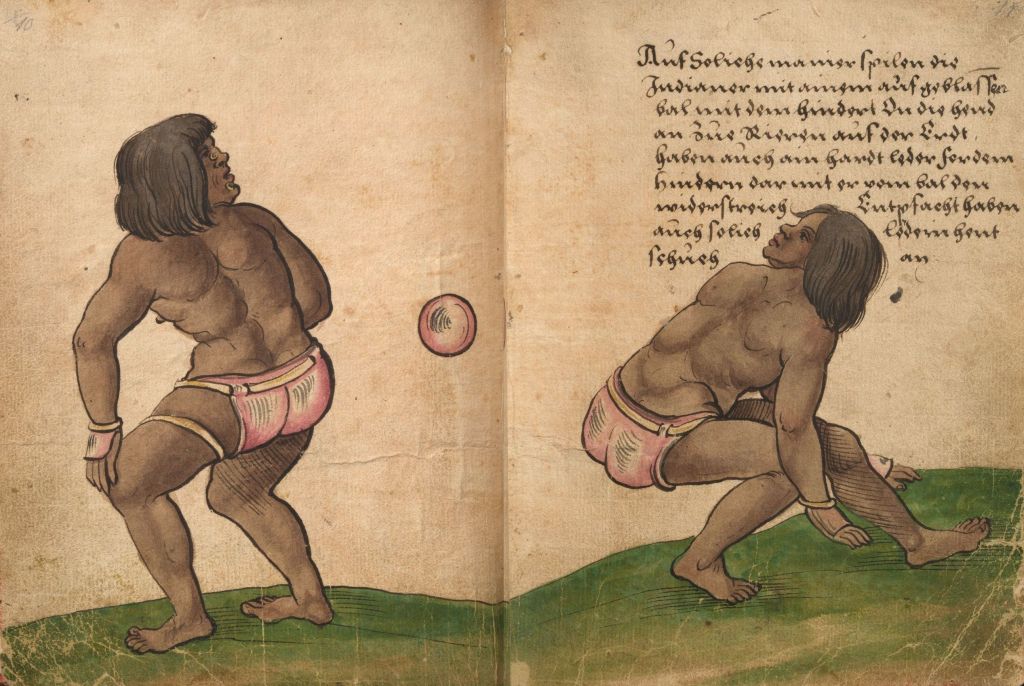

Cuando en 1495 Cristóbal Colón vio a los nativos de la isla La Española jugando con una pesadas pelotas que botaban sorprendentemente alto, tomó algunas de ellas y las llevó de regreso a España. Pero las muestras de esa goma quedaron en una mera curiosidad pues se volvían pegajosas y malolientes en verano y duras y quebradizas en invierno.

¿Podía hacerse algo con esta sustancia? Esta pregunta se hizo el francés Charles-Marie de La Condamine, un matemático y astrónomo a la vez que playboy y aventurero. Enviado a Perú a medir un meridiano, regresó a Paris en 1735 con unas cuantas bolas de la goma coagulada del caoutchouc, el árbol que llora.

Había visto a los indios de Ecuador recogerlo haciendo un corte al árbol y recogiendo la savia, ahumarla y luego modelarla. La Condamine recogió muestras de la savia, pero la muestra fermentó y llegó a Europa como una masa inútil y maloliente.

La química del caucho

La goma natural es un polímero del isopreno, una molécula con tan solo cinco carbonos y que es la unidad básica que se repite una y otra vez como las cuentas de un collar de perlas para formar la estructura del caucho. El primero en determinar su fórmula química fue el físico inglés Michael Faraday en 1826, y nueve años más tarde se podía destilar el isopreno del caucho.

Las moléculas de isopreno se puede engarzar de dos formas diferentes lo que da lugar a tres formas de látex natural extraído de sus correspondientes plantas: el caucho, la gutapercha y la balatá. Las dos últimas se pueden fundir y moldear, pero con el contacto continuado con el aire se vuelven duras. Como este cambio no sucede si están bajo el agua, la gutapercha se empleó como recubrimiento de los cables submarinos.

Mientras, de la savia del mayor productor de caucho del mundo, la Hevea brasiliensis, se obtenían nuevas aplicaciones. En 1770 el descubridor del oxígeno, Joseph Priestley, se dio cuenta que un trozo de caoutchouc borraba estupendamente los trazos de un lápiz: acababa de nacer la goma de borrar. En 1823 el químico de Glasgow Charles Macintosh descubrió que usando la nafta como disolvente podía extender el caucho como una película sobre diferentes tejidos, impermeabilizándolos. Así nacieron los impermeables “macintoshes” o “macs”, nombre que aún se utiliza en Gran Bretaña. Por desgracia su popularidad declinó rápidamente al descubrir los británicos, horrorizados, que después de unos cuantos inviernos se volvían rígidos y quebradizos y en verano se ablandaban y apestaban a goma.

Las ruedas de los coches

En 1834 un inventor con mala visión para los negocios llamado Charles Goodyear decidió que encontraría una manera de resolver esa desagradable sensibilidad del caucho a la temperatura. Un día del invierno de 1839, en un arrebato tras numerosos intentos fallidos, arrojó a la estufa la última mezcla obtenida, un revoltijo de caucho, azufre y blanco de plomo. En lugar de fundirse, la mezcla se endureció y los restos que no se carbonizaron demostraron ser resistentes al calor y al frío, manteniendo la elasticidad: acababa de descubrir la vulcanización.

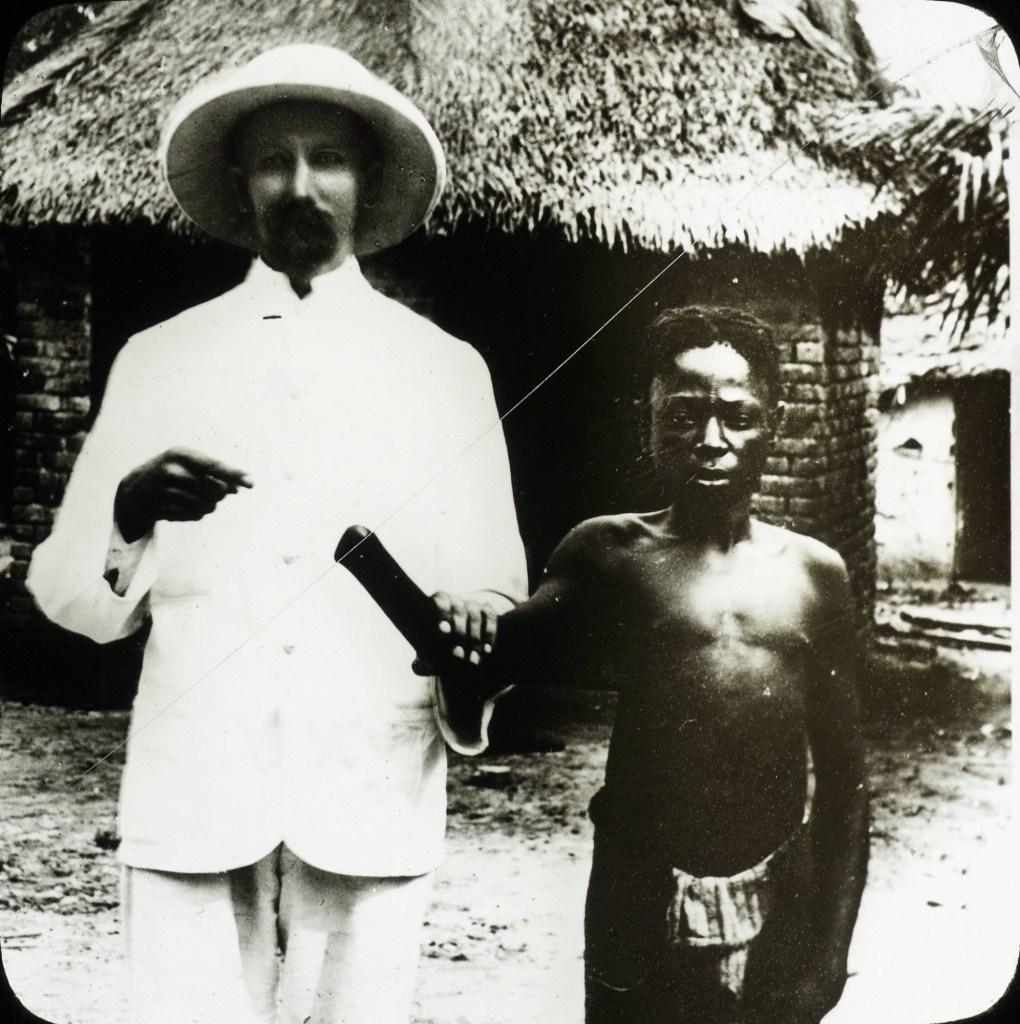

Este hecho disparó el interés mundial por el caucho. A pesar de que muchos árboles producen sustancias similares, la selva amazónica posee el monopolio de las especies Hevea, que produce el mejor caucho natural. Su explotación por los “barones del caucho” llevó a millares a una nueva forma de esclavitud por deuda económica: los trabajadores compraban todo lo que necesitaban para vivir a sus patronos a precios tales que no los podían pagar con su sueldo, por lo que la deuda siempre ascendía. Durante la estación lluviosa, cuando el látex no cuaja, los campos de trabajo donde transcurrían sus míseras vidas eran vigilados por guardias armados que no dudaban en disparar a quien huía de allí.

El negocio del caucho lanzó a la estratosfera económica a la ciudad brasileña de Manaos, en medio de la selva. El río de dinero competía con el Amazonas: enormes mansiones, una ópera donde iban a cantar las figuras más importantes de la época… Manaos fue, entre 1890 y 1920, un ejemplo del despilfarro y disparate suntuario: llegó a convertirse en la ciudad que más diamantes compraba del mundo. Pero sus días de esplendor estaban contados desde que en 1876 llegaron al Real Jardín Botánico de Kew, en Londres, semillas del Hevea. Fueron propagadas y los plantones enviados a Colombo, en Ceilán (hoy Sri Lanka). Un intensivo programa de investigación en Kew permitió romper dos mitos respecto al árbol del caucho: que no se podía recoger todos los días y que solo empezaba a producirlo cuando tenía 23 años.

La fiebre del caucho

En Kew consiguieron que empezara a producir a los 4 años. Las primeras plantaciones se colocaron en Malasia y los holandeses hicieron lo propio en Java y Sumatra. En 1907 los británicos ya habían plantado 10 millones de árboles del caucho en sus colonias de Malasia y Ceilán. En el Congo los belgas, con el rey Leopoldo II a la cabeza, también se sumaron a la fiebre del caucho. Para ello obligaron a los congoleños a abandonar sus cultivos tradicionales y ponerse a recolectar la tan preciada savia. El trato recibido por los congoleños era inhumano: si no recolectaban la cantidad de caucho prevista les cercenaban las manos con un machete.

De los intentos por buscar otras fuentes para el tan preciado caucho apareció el chicle, que fue introducido en los EE UU por el general mexicano Antonio López de Santa Ana, el vencedor de El Álamo, en 1885. Durante años se intentó sintetizar en el laboratorio y miles de químicos anduvieron a la caza de nuevas formas de esta goma maravillosa. Se produjeron avances significativos en Alemania durante la I Guerra Mundial, debido al bloqueo impuesto por los aliados a sus importaciones de caucho. Las empresas alemanas, ya baleadas en la síntesis orgánica con los colorantes, obtuvieron varios compuestos, pero el que mejor resultado dio fue la goma de estireno-butadieno (SBR) obtenida en 1930. Los alemanes estaban convencidos que aun liberando la patente los americanos iban a ser incapaces de duplicar el proceso de síntesis del SBR. Craso error. Con la II Guerra Mundial la industria química americana se movilizó y si en 1941 la producción de caucho sintético era tan solo de 8000 toneladas, en 1945 esa cifra se multiplicó por 100. Obtener tales cantidades de caucho en un tiempo récord es considerado como el segundo éxito más grande de la ingeniería del siglo XX, detrás de la construcción de la bomba atómica.

La última vuelta de tuerca al caucho fue el descubrimiento por parte del alemán Karl Ziegler y del italiano Giulio Natta en 1953 de un proceso por el cual se podía sintetizar casi cualquier polímero con las propiedades que se desearan. El método, llamado catálisis de Ziegler-Natta, revolucionó la industria química y con toda justicia hizo que estos investigadores ganaran el premio Nobel en 1963.