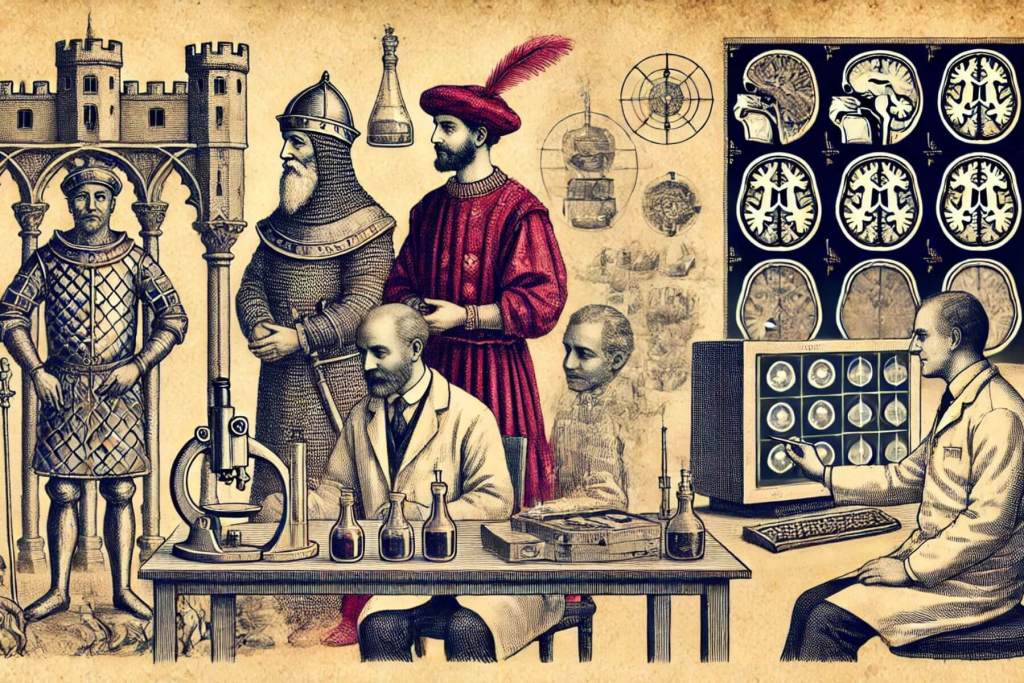

Los orígenes de la migraña se remontan a épocas remotas en las que diferentes culturas intentaron, en la medida de sus posibilidades y conocimientos, comprender y tratar esta condición neurológica. Algunos historiadores sostienen que los escritos mesopotámicos del año 3000 a. C., que describen el dolor de cabeza, podrían referirse a la migraña, pero la primera referencia escrita real a una “enfermedad de la mitad de la cabeza” (se describía así porque el dolor es unilateral) se remonta al año 1550 a. C. y la encontramos en un antiguo texto médico egipcio llamado Papiro de Ebers.

Fue Galeno, el famoso médico griego del Imperio Romano (129-216 d. C.), quien utilizó el término griego hemikranía —origen del latino hemicránea, del que derivaría el actual “migraña”— para describir ese dolor que afectaba solo la mitad de la cabeza y que relacionaba con desequilibrios de vapores estomacales. A él se debe el reconocimiento formal de la migraña como un trastorno. Y, aunque sus escritos originales se perdieron, su influencia perduró a través de las traducciones y adaptaciones del término hemicránea en varios idiomas a lo largo de los siglos.

El médico, filósofo, astrónomo y científico persa Ibn Sina —conocido en Occidente como Avicena (980-1037)—escribió un capítulo sobre los dolores de cabeza en su libro Canon de la Medicina, en el que describía diferentes tipos de dolores de cabeza, incluido uno que la cubría toda, era intenso, aumentaba con la actividad e iba acompañado de fotofobia y sonofobia. Durante la Edad Media, figuras como Hildegard de Bingen en el siglo XII y Bartholomaeus Anglicus en el XIII contribuyeron a la historia de la migraña con explicaciones detalladas sobre los síntomas y causas.

La visión predominante medieval, influenciada por teorías de los humores, sugirió que la migraña estaba vinculada a desequilibrios corporales, específicamente a problemas con fluidos corporales como sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según esta idea, que proviene de médicos del siglo III a. C. y no se abandonaría por completo hasta el siglo XIX d. C., la bilis que subía desde el estómago causaba hemicránea, lo que sugiere que los médicos romanos y medievales ya entendían el vínculo existente entre el dolor de cabeza y las náuseas.

En este contexto europeo, los tratamientos para la migraña incluían métodos como sangrías y remedios a base de hierbas que reflejaban creencias arraigadas en la medicina galénica y en la teoría de los humores, y que predominarían hasta bien entrado el Renacimiento. Remedios específicos como el uso de sanguijuelas y hierbas calientes eran comunes y reflejaban la comprensión de la migraña como un desequilibrio corporal que requería restablecerse para aliviar el dolor.

A medida que la medicina avanzaba, especialmente con la Revolución Industrial y los cambios sociales, la percepción de la migraña cambió. Se comenzó a asociar más con las mujeres y con condiciones laborales y sociales que exacerbaban los síntomas en entornos urbanos industriales. Este cambio en la percepción afectó negativamente en la seriedad con la que los médicos se tomaban la migraña; a menudo se veía reducida a una cuestión de sensibilidad femenina o estrés.

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, se desarrollaron tratamientos más modernos que se alejaban gradualmente de las teorías de los humores. Desde el uso temprano de medicamentos en la década de 1920, la medicina moderna ha evolucionado significativamente en el manejo de este trastorno. De hecho, los avances más recientes ofrecen nuevas esperanzas para los pacientes al centrarse en mecanismos neuronales en lugar de en enfoques vasculares.

Mucho hemos avanzado, pero la migraña sigue siendo, en el siglo XXI, subestimada. La padece alrededor del 12 % de la población mundial, unos 1000 millones de personas (más de cinco millones en España), lo que la convierte en la tercera enfermedad más prevalente. Aun siendo la segunda causa de discapacidad entre las enfermedades neurológicas, según la OMS, los pacientes continúan enfrentándose a barreras en el diagnóstico, tratamiento y apoyo adecuados. Sin duda, quedan muchos desafíos persistentes en el reconocimiento y manejo efectivo de esta compleja enfermedad.